釘狀龍(屬名Kentrosaurus)又名肯氏龍,為劍龍科(Stegosauridae)恐龍的一屬,化石發現於坦尚尼亞的敦達古魯組(Tendaguru Formation),生存年代為晚侏羅紀的啟莫里階,約1億5570萬到1億5080萬年前。

基本介紹

- 別名:肯氏龍

- 中文學名:釘狀龍

- 拉丁學名:Kentrosaurus

- 界:動物界

- 門:脊索動物門

- 亞門:脊椎動物亞門

- 綱:蜥形綱

- 亞綱:雙孔亞綱

- 目:鳥臀目

- 亞目:裝甲亞目

- 科:劍龍科

- 屬:釘狀龍屬

- 種:釘狀龍

- 分布區域:東非坦尚尼亞

- 體長:5米

- 身高:1.5 m

- 生存年代:1億5000萬年前,侏羅紀晚期

簡介,發現命名,物種特徵,生態習性,物種鑑別,發現與種,古生物學,命名爭議,

簡介

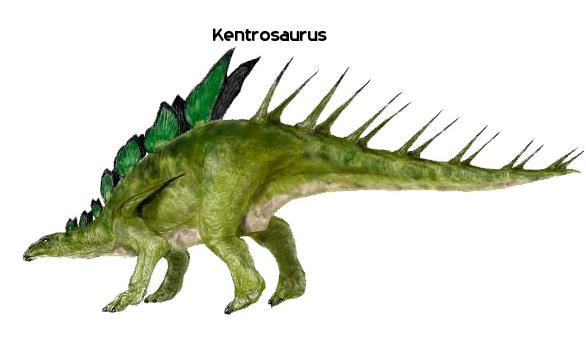

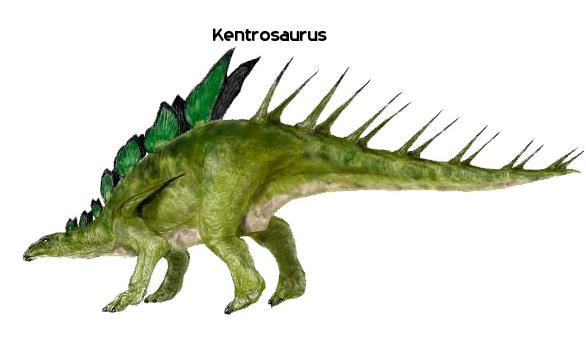

釘狀龍又名肯氏龍,為劍龍科恐龍的一屬。釘狀龍與北美洲的劍龍是近親,但是體型大小、身體靈活度與防禦用的板甲形狀不同。成年釘狀龍的身長約4.5米,釘狀龍從頸部到尾巴分布著尖刺板甲,肩膀或臀部兩側可能有尖刺。釘狀龍與劍龍生活在同一年代,但它的大小僅是劍龍的四分之一.它啃食地面上低矮的灌木植物。用四條短粗的小腿載著沉重的身軀行走。釘狀龍前部的甲刺較寬,而從中部向後,甲刺逐漸變窄、變尖。在其身體兩側還額外長著一對向下的利刺。就像現在的豪豬一樣,釘狀龍用這些甲刺作為自己防身的武器。

發現命名

釘狀龍是在1915年由德國古動物學家Edwin Hennig命名。Kentrosaurus之中的kentron/κεντρον源自希臘文中的κεντρον(kentron),意思是“尖刺的”;而sauros/σαυρος'意為“蜥蜴”。而種名則是以化石發現處為名。晚白堊紀的角龍下目尖角龍的屬名(Centrosaurus),也是來自相同的希臘文字源,但尖角龍字首改為"C",以避免混淆。

釘狀龍屬於劍龍類,不過它的個頭只有劍龍的四分之一,跟一頭大犀牛差不多大小,算是劍龍家族裡的小個子。

釘狀龍與劍龍生活在同一年代。它啃食地面上低矮的灌木植物。用四條短粗的小腿載著沉重的身軀行走。釘狀龍從背至尾,貫穿著兩排甲刺。

前部的甲刺較寬,而從中部向後,甲刺逐漸變窄、變尖。在雙肩兩側還額外長著一對向下的利刺。就像如今的豪豬一樣,釘狀龍用這些甲刺作為自己防身的武器。釘狀龍生活在一些體形巨大的恐龍周圍,如腕龍和叉龍,這些龐然大物生活在今天東非的坦尚尼亞一帶。

在1909年到1912年,一個德國挖掘團隊在東非發現了數種新恐龍,釘狀龍是其中最重要的之一,它暗示了坦尚尼亞與莫里遜組的較早期類似關係,莫里遜組位於落磯山脈的東部。在這個挖掘團隊的三個科學家中,Edwin Hennig在1915年首次敘述釘狀龍。柏林洪堡大學的洪堡博物館過去曾經過展示一個幾乎完整的釘狀龍化石,但洪堡博物館在第二次世界大戰中遭到轟炸,而大部分釘狀龍化石已經遺失。

物種特徵

釘狀龍體型較劍龍屬小。釘狀龍身長4.9公尺,體重也較劍龍屬小(但至今還沒有準確的估計)。在劍龍類恐龍中,釘狀龍的體型小。釘狀龍的嘴部有小型頰齒,可能以蕨類與低矮植物為食。後肢的長度為前肢的兩倍,腳部有蹄狀趾爪。