內容簡介

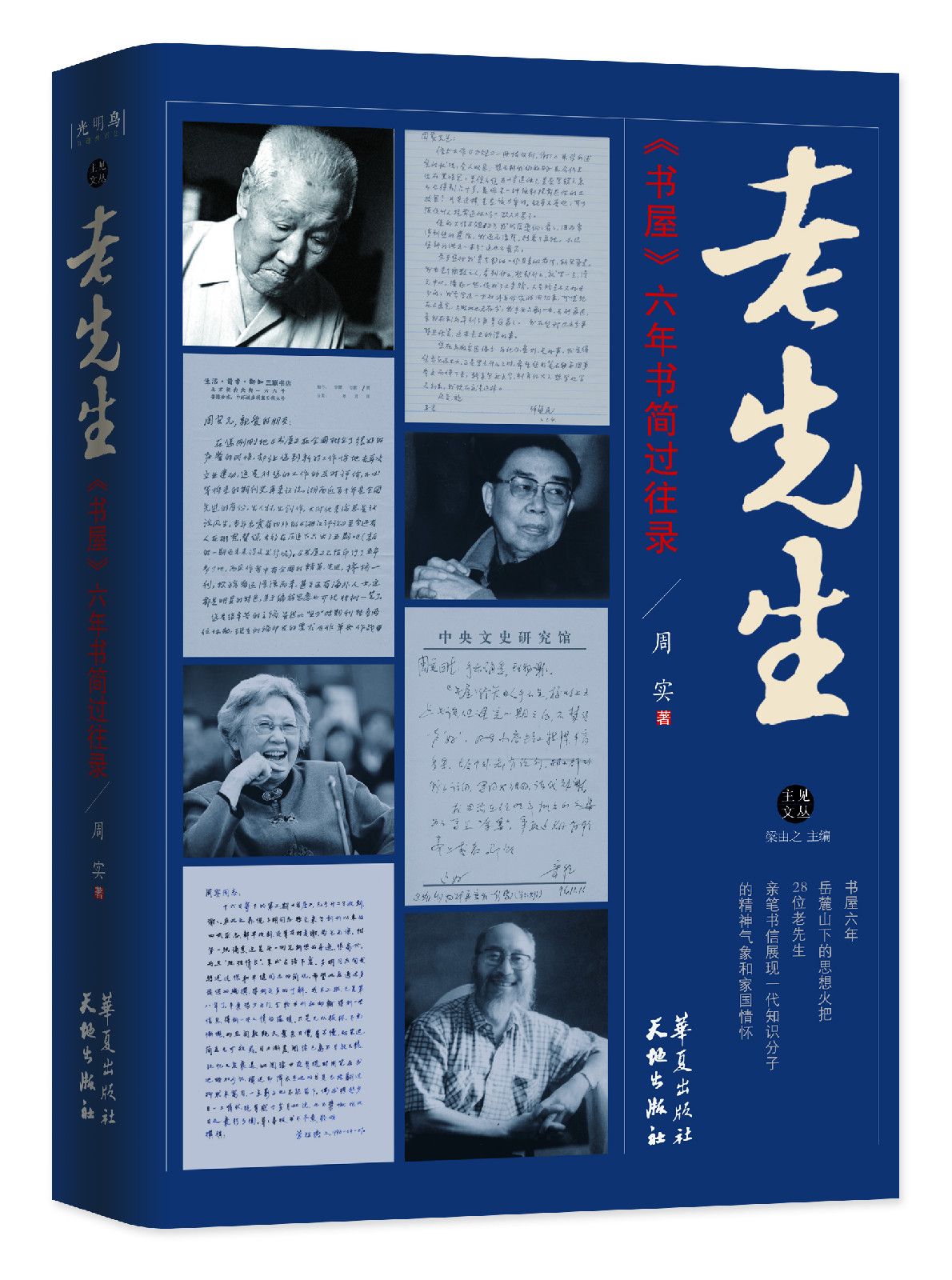

本書是周實主編《書屋》雜誌六年與部分作者的書信往來實錄。作者如實記錄、深情回憶與張中行、蕭乾、李銳、舒蕪、李慎之、資中筠、流沙河、藍英年等28位老先生的交往始末,並首次公開了這些老先生的書信手跡。讀者既能從這些文字交往中讀到《書屋》雜誌很多重量級稿件發表背後的故事,又能感受到這群老知識分子的“先生之風”。

系列書介紹

內容上兼容並包,旨在展現繽紛世相;

思想上鞭辟入裡,意在構建美好未來。

繼第一輯(蕭功秦的《家書中的百年史》、馮克利的《雖敗猶榮的先知》、虞雲國的《放言有忌》、羽戈的《豈有文章覺天下》,以及婁軍的《在他鄉尋找自己》)閃耀上市後,“主見文叢”第二輯火熱推出葛劍雄的《遠憂近慮》、王彬彬的《大道與歧途》、周實的《老先生》、劉統的《本相尋蹤》和張中行、朱正等的《眾說鐘叔河》。這五本書或針砭時事、評議社會民情,或講述書生與政治的糾葛與離合,或追溯一代知識分子的精神氣象和家國情懷,或回味有細節的近代往事和人物,或說人論書、全貌呈現文化出版名人對當代精神生活的影響力與風采。

全書近20萬字,除了記錄全都生於八十年前的28位老先生外,涉及到的人物更是多達上百位。堪稱從一個特殊的角度展現了一代知識分子的精神氣質和家國情懷,為當代思想文化界影響力最大的一群“老先生”留下了寶貴存照。

目錄

序:嶽麓山下的火把(傅國涌)

張中行先生

文章千古事,甘苦寸心知。如果用心去體會,有靜心、有耐心,心思自然會細膩。

蕭乾先生

儘管身體越來越差了,我卻一直同疾病作鬥爭,始終沒放下手中的筆。我曾把創作比成春蠶吐絲——我決心吐到最後一口。

卞之琳先生

是詩使我忘不了你,是你使我忘不了詩。

胡績偉先生

筆戰報壇五十載,大半心安小半瘋。“少、慢、差、費”養老訣,依然靜觀普世風。

李銳先生

生平為文,不說空話套話,總還是有的放矢,言之有物的;也就是說,我是一個務實的人,好說真話的人,如此而已。

吳江先生

無論你是資產階級還是無產階級,面對自由這兩個字都存在歷史的共同性。

李普先生

他是一個痛快人,人太痛快了,說話太痛快了。

方成先生

你若隨著他的漫話,一路聽下來,聽他說漫畫,你會覺得你,就像在讀史,在讀漫畫史。

谷林先生

看看他所寫的信,幾乎都與閱讀相關,不是談書就是論文,而且論得格外細緻,喜從字裡行間落筆,發現他人所忽略的。

彭燕郊先生

他是孤獨的,即使身處隊伍之中,即使身處潮流之中,他也是很孤獨的,但他相信自己的文字,自己的聲音,不孤獨。

潔泯先生

文章寫得辛辣犀利,一絲一毫都不退讓,就像跳出戰壕的戰士,但是,你若讀他的信,又會感到寬厚、平和、淡然處之。

戴文葆先生

天上時常下雨,同時又會顯出太陽,太陽和雨交往的日子,就是我們對人生的理解。

舒蕪先生

他終歸是一個極有個性的人,追求個性解放的人。

李慎之先生

他覺得生活本身還是需要明確區分“選單”與“食譜”這類事情。尤其是語言,事關文化,它的錯用和歪曲,它的準確和純潔,它的變化和流行,就不是什麼小的事情,絕對不可等閒視之。

朱健先生

他是有激情的,老了,還是有激情。他終歸是個詩人。他於諸多瑣碎之中展示出了我們平常所不注意的那些平常。

田原先生

在美術界,他可說是“文武昆亂不擋”,簡直是無所不能,而且無所不精。

公劉先生

枷雖卸,鎖雖開,心靈卻始終被一種大孤獨、大寂寞所籠罩,唯一能切近感知的是窒息,沉重而冷硬的窒息。

黃永厚先生

他是開朗的,豁達的,無論是人還是筆。

楊德豫先生

他是敏銳的,極具見識的。他是精細的,尤其對語言。

江楓先生

他的詩譯得好,不僅由於他愛詩,而且由於他寫詩。他認為譯詩不僅應在內容上忠實於原著,在風格上也應忠實於原著,一言以蔽之,應力求形神皆似。

未央先生

他是謙遜的,更是淡定的。他的這種謙遜淡定,好像就是與生俱來的,你想學也很難學會。

資中筠先生

她不愧是中文百科名片說的“國際政治研究專家”“美國問題研究專家”。

朱正先生

作為一個史家,思路是非常清晰的,通過他的思想的觀照,在他飽含感情的筆端,歷史交響著,現實奏鳴著。

鐘叔河先生

他是會寫文章的,而且很會寫,不但有思想,而且都好看。

流沙河先生

他那么瘦弱的身軀里竟然有那么一股氣,那么硬的一股氣。

余鳳高先生

他是“厚發”的,也是“厚積”的。他的“厚發”來自“厚積”。

邵燕祥先生

他終歸是個詩人,無論寫隨筆還是寫雜文。

藍英年先生

他就這樣,細細寫來,邊敘邊議,邊議邊敘,一步,一步,從容不迫。他的這種從容不迫是種透過歷史風雲抓住本質的從容不迫。

懷念·欽佩·感謝/307

序言

嶽麓山下的火把

傅國涌

在《方法》之後,1999年的春天,人們驀然發現還有一本湖南的《書屋》可讀。那時中文網際網路尚在初起階段,刊物仍是思想的主要載體,在我們的精神生活中占據著不可替代的位置。其實,《書屋》的創刊號是在1995年8月出版的,當《方法》於1997年7月以嶄新的面目出現時,《書屋》也在穩步的成長之中,並已漸露鋒芒。這本由湖南新聞出版局主辦的雜誌,原先叫作《湖南新聞出版》,屬於內刊。它由內部的指導性刊物轉為公開之後,以“屋不在大,有書則靈”為號召,在周實的手裡逐漸磨礪成了一本思想文化刊物,到1998年已開始站在時代的前端。《方法》消失之後,它成為言論史上不可或缺的主力軍。2000年是《書屋》的巔峰年代,最具有標誌性的就是這一年第三期的大手筆,一期只刊出兩篇長文,一為何清漣的《當前中國社會結構演變的總體性分析》,一為林賢治的《五十年:散文與自由的一種觀察》,十年之後,許多朋友對於那一期、那兩文仍記憶猶新。在洛陽紙貴的那期《書屋絮語》中,編者只是淡淡地說:

“本期僅發文章兩篇。

“發排之際,已是年關,窗外雪花紛紛揚揚。

“這兩篇雖然長,讀起來卻不覺長,讓人一口氣讀完了,心裡還覺得不過癮。當然,你也可以慢慢讀,細細品,睡前讀幾節,三四天或一星期,忽近忽遠,沉思默想。”

對於這一大手筆,曾多年主編《讀書》的沈昌文欣羨不已,2001年他在《出於無能——憶〈讀書〉》中有這樣的感嘆:

“還有一點,也是我多年感到不足的。1949年,我學過一些新聞學理論,聽先師王季深先生說,在延安時凱豐曾對丁玲說,《解放日報》應當打破慣例,好的小說也可以上頭條。我在隨後幾十年里總想學習這種精神,希望打破陳規舊框,在編排形式上也有一些創新而終未能如願,始終引為一憾事。直到去年,見到一家同行某期只發兩篇大作而成一期,真是大手筆,頗有革命先輩凱豐同志所說的精神。我做編輯恁多年,不只內容,為什麼連形式也不敢創新一下呢?”

那一刻,《書屋》攀到了它的最高處,渾身散發著思想的魅力,幾乎每一期都有讀者翹首期待的好文章,能引發廣泛的共鳴和迴響,這是處於網際網路時代的今天很難想像的。

一

多年以後,周實早已離開《書屋》,在電話里與我聊起辦《書屋》的時光,他表示:“問心無愧,我很高興,不想多說。”

周實是個詩人、小說家,他一生的事業卻是主編《書屋》的那6年。從最初不署名的常務副主編,到1999年正式署名出任主編,他和王平等人一起把《書屋》打造成了一個知識分子的公共平台,逐漸凝聚和吸引了全國各地具有獨立思想和精神追求的作者、讀者,尤其在《方法》之後幾乎一枝獨秀。

離開《書屋》將近十年,如今已提前退休的周實深知雜誌要潤物細無聲,不能張揚,對於編輯之道他有著許多銘心刻骨的感悟,比如“別著急,慢慢來”,“表軟里硬”,“每期有迷魂陣”,“意到筆不到”,等等。在不算漫長的六年中,尤其在後面的三年,他從實踐中摸索出了一套自己獨特的編輯藝術,比如他說的互相呼應,從第一篇到後面不是孤立的;用心,布局謀篇,不是隨意組合;隱藏,而不是什麼話都說透。就連《書屋》的文章從不轉版,他也有幾分小小的得意。當然,他不僅講究編輯,也講究文字,好文章的標準離不開好文字,也許這是出於一個詩人對文字的敏感。

談起《書屋》當年的選稿標準,周實立馬想到了2001年第4期《書屋絮語》上概括的九個字:有思想、見性情、不生澀。他曾進一步解釋,“有思想是說要獨立思考。見性情是說文章要有個性。不生澀是說文風要明白,要曉暢,不要故作高深狀”。

從《書屋》創刊號《編輯的話》提出“十八般‘文’藝(莫來‘武’藝),只要含得有一個‘真’字,《書屋》求之不得”,到公開提出九字標準,這是一個期刊成熟的標誌,也是它自我塑造完成的標誌。周實對我說,當時因為向繼東問他擇稿標準,他就說了這九個字,這是他對“單純”的具體化。他舉了一個例子,20世紀80年代中期,他在湖南瀟水河上乘船,看著水很清,以為很淺。艄公笑著一篙下去,兩人長的竹篙只留下了一個篙尖。周實感嘆說:“單純不等於單薄。單純也可以豐富和深厚……這就是美。”他說,好文章,看上去清水一潭,其實深不可測;壞文章,像小水窪,渾濁,不見底,深卻不過一腳背。

當年有人夸《書屋》“編得好,有思想,有內容,文字尤其好”。據周實說,《書屋》其實沒有挨過“上面”一次書面批評,這大約就與“文字尤其好”有關。這個“尤其好”的後面,應該包括了編輯將文字“處理得好”,並不單單是指作者將文字寫得好。

《書屋》高峰時,每月來稿就有三四千篇,編輯幾乎每篇都看。自2000年從雙月刊改成月刊以後,一個月內幾乎要完成三期雜誌的編、印、發,工作量很大,大多數時候其實只有兩個編輯,就是周實和王平,一度請了幾個兼職的編輯(包括向繼東、王開林、李致中),他們主要是看初稿。周實對我說,2001年夏天他離開《書屋》時,移交給湖南教育出版社的還有四千多篇可用的稿子。

然而就是那樣大的工作量,《書屋》那時每篇發排的文章校樣都要寄給作者校對。2001年4月初,我曾收到《書屋》寄來的《康有為的神話》一文清樣,三張半清樣用的都是已用過一次的列印紙。一頁的背面有何清漣獲得“長江讀書獎”的清樣稿,上面有何清漣的親筆校正;一頁是程曉農的譯稿《民主的價值》的最後一頁,註解中布滿了他校正的密密麻麻的字跡。也許節約紙張只是小事,也許叫作者親自校正校樣也是小事,但我不知道如今有幾家刊物仍在堅持?

1998年之後,那是周實、王平兩個編輯最忙碌的時候,也是他們最激動的時候。合乎九字標準的好稿子滾滾而來,應接不暇,有限的版面容納不下,稿子排隊,這是《書屋》最好的時光。對於社會上發生的重大事情,對國人真正關心的許多重要問題,《書屋》幾乎都以自己的獨特方式做出了回應。

與《東方》強化的知識分子公共意識、《方法》特彆強調的啟蒙意識不同,《書屋》似乎沒有特別標舉什麼,有之也不過是對常識的肯定。2000年第2期的《書屋絮語》最後說:“記得《書屋》創刊不久,曾經發過一篇文章,文章具體如何寫的,三言兩語難以盡意,但那題目卻如烙印深深烙在我的心上——《勝過‘真理’的,是我們的常識》!”那是關於王小波小說《黃金時代》的讀後感,只是一篇千字短文,發表在《書屋》1996年第5期,署名“搏非”。《勝過“真理”的,是我們的常識》的確是一個好題目,它提出了一個觸及我們生活本質的命題,即使在被絕對真理覆蓋的地方,還有我們的常識在。《書屋》一步步攀登的過程,其實就是向常識靠近的過程,從常識出發,單純而不單薄,最終讓我們擁有了一份與時代同行的刊物。

二

最初,《書屋》的作者以文學界或偏重文學的人為主,包括小說家、雜文家、詩人、文學評論家,韓少功、邵燕祥、彭燕郊、何滿子、劉心武、易中天、舒蕪、江楓、朱健、趙玫、陳村、公劉、殘雪、南帆、張遠山、周澤雄等人,內容偏重於書評,趣味也偏向文學性。雖然李銳、李慎之、李冰封、陳家琪、朱學勤、朱正、丁東、邢小群、謝泳、胡文輝、智效民等以思想見長的作者也已露面,或者已發表有鋒芒、有見地的文章,如陳家琪的《“文革”話語管窺》、丁東的《逢場作戲的悲哀》、朱學勤的《引進常識》等,但所占比例不高;或者像李慎之,在《書屋》前期發表的文章,比如《食譜與選單》,但並不是最能代表他思想的文字。

《書屋》的作者有一個變化的過程,到1998年以後,思想含量明顯加重。這一年第5期帶頭的兩篇文章,景凱旋的《毫無目的的殘酷》和單世聯的《歷史的記錄與革命的反思》都受到讀者的矚目;同一期發表的江小燕寫給余開偉的信,這位江南義女與翻譯家傅雷素昧平生,卻在傅雷自殺之後的黑暗時代,冒險認領並保存傅雷的骨灰,如果沒有這封信,我們對她的命運遭遇真的一無所知。我把這前後看作是《書屋》的一個新起點,三年之後,《書屋》打開了一個更大的世界,許多名字開始悄悄出現在《書屋》的作者序列,林賢治、潘旭瀾、胡績偉、龍應台、王元化、李南央、雷池月、單正平、何清漣、程曉農、藍英年、肖雪慧、毛喻原、王思睿、王毅、蘇文、秦暉、王康(大遲)、余世存……他們的文章給《書屋》帶來了新的生命。它之所以成為知識分子的公共讀物,就是因為問題意識的逐漸凸顯,他們討論的問題各不相同,但問題背後都有對當下現實的關懷,都有與這塊土地血肉相連的感覺,漸漸擺脫了那種被個人情趣所籠罩的書齋感,也就是走出書齋,融入書齋外那個急劇變化的社會之中,這是《東方》曾經的追求,也是《方法》接續的路子,《書屋》也走到了這一步。

我們從《書屋》發表的文章可以看到,無論是對歷史的解讀還是對時代的理解都在深入,李南央的《我有這樣一個母親》對讀者造成的衝擊和引發的反思,也許是作者未曾料想的。2001年第6期發表的一組解讀文章,王若水的《左傾心理病》、李冰封的《並非家務事》、朱正的《是家務事,是大歷史》,深化了對這個話題的討論。

林賢治的《五四之魂》是紀念“五四”運動八十周年最具震撼性的長文,雖然其中觀點不無可議之處,但是在飽滿的激情之中蘊含著作者對那個時代以及整個“五四”傳統的反省和批判精神,毫無疑問能激發起許多新的思想火花。胡績偉的長文《劫後承重任因對主義誠——為耀邦逝世十周年而作》,不僅將我們帶到80年代的回憶中,更讓我們體認改革的艱難與包袱的沉重,作者沒有迴避相關問題,而是直面真實,真誠地講述自己所親歷的時代。

周實回憶,1999年11月,李慎之的《重新點燃啟蒙的火炬——五四運動八十年祭》發表之後,“反響很強烈,讀者極喜歡”。2001年,李慎之的《回歸“五四”學習民主——給舒蕪談魯迅、胡適和啟蒙的信》發表後,“反響也很大”,林賢治先生有不同看法,寄來了一封公開信,要與作者商榷。《書屋》將此信複印,轉寄給李慎之,本來打算請他答覆,將兩封信一同發表。與他早年在《東方》談全球化、全球價值、中國人如何面對全球化時代的文章不同,此時,李慎之老人致力於重提五四啟蒙價值,思考中國民主化的問題。這些文章通過《書屋》公開發表後,產生了相當廣泛的影響,到處被複印傳誦。

2000年第3期《書屋》只發兩篇長文的大手筆注定要載入報刊史、言論史和思想史,何清漣和林賢治分別從經濟學和文學出發,抵達了時代最核心的問題:公正與自由。十年後重讀《當前中國社會結構演變的總體性分析》,我們仍然會有被子彈擊中的感覺,何清漣所提出的問題仍然是活的、當下的、令人心驚肉跳的。無論是利益集團的多元化趨勢及強勢集團的形成,還是兩極分化和中間階層的不發達狀態,相隔十年,大家都可以看得更為清晰,但在那個時候,何清漣就已寫出來了,而且看清了時代的走向。那是一篇無愧於時代的文字,是一個知識分子出於良知的表達。在林賢治自由的標尺之下,我們看到的是不留情面的褒貶,他的評點因為個性張揚而充滿真性情,他的解讀因為有血性而顯得血肉飽滿,不流於我們常見的那種冷冰凍的文學批評。這是一部他“私人治史”的50年散文史,如他在文中說的,“文學史就是自由史,自由精神的蒙難史和解放史”。張遠山、周澤雄、周實化名“莊周”連載的《齊物論》,對當代文壇各類人物、各種作品無所顧忌、痛快淋漓地評點,也是自由精神的一次實踐,頗受讀者的喜愛,我曾在報紙上看到有讀者說自己每次“都是急讀之而後快”。

作為一個公共平台,《書屋》並不是只發表一種觀點的文章,各種不同的觀點只要言之成理,哪怕針鋒相對,也都有同等表達的機會。肖雪慧關於納稅人意識的《喻先生,請另出招吧!》在2000年第6期發表,2001年第2期發表喻權域的《反駁肖雪慧,何須用新招?》。毛喻原的《論漢語的險境和詭謬》在2000年第9期發表之後,持不同觀點的江楓的《漢語啊漢語,危機,卻在哪裡?》也於2000年12期上發表。當然更多的是回應與商榷。

三

1995年《書屋》創刊之初只有1500個訂戶,到1996年發展到5000個訂戶,1997年訂閱了15000冊,如果算上各地書商的零售,突破了2萬,之後的發行量達到3萬多冊。《深圳商報》曾有這樣的評論:“長沙根本就不是文化中心,《書屋》也沒有聞名天下的主編,該雜誌甚至是沒有什麼好的歷史淵源,……它緊緊地抓住中國知識界所關注的全球化、市場化、大眾文化、後殖民問題、腐敗問題、民族主義、農民問題、女權主義等問題,一躍而成為了讀書雜誌的自由中堅。……辦刊物最重要的是刊物本身,而不是技術層面的更新、商業層面的包裝或國外流程的引進。只有在文化多元的基礎上,尋找到雜誌的最銳利的訴求點,才能讓一份雜誌站穩,而不是其他別的要素。”

從1997年第2期起,“讀書人的心靈家園,思索者的精神領地”,這句話出現在《書屋》每期的目錄頁上,顯然《書屋》的讀者定位就是讀書人、思索者,他們有不同的年齡、不同的職業、不同的學歷。周實曾有文章寫到過《書屋》的一個忠實讀者單劍鋒先生,他是一個很好的山水畫家。更多的是普通讀者,2001年第3期的《書屋絮語》,講述的就是讀者的故事。一個冬季的雨天,中南工大土木建築系的一個大二學生,乘公共汽車花了1小時20分鐘,專門趕到編輯部買合訂本,挑選再三,最後只挑了1997年的《書屋》合訂本。因為他的錢不夠多買。那篇絮語寫得很平淡,也很溫暖。

有讀者在報紙上這樣評點《書屋》:“有人說近年《書屋》風頭之勁,幾乎要超過老牌的《讀書》了。作為一本誕生不久的刊物,這是對《書屋》最大的褒獎。”

天南地北甚至海外的中文讀者,今天,他們心中仍保存著《書屋》的記憶一定不少,我身邊的朋友中就有不少是《書屋》的讀者。台州有個老中醫曾是《書屋》的熱心讀者,與編輯部有書信、電話往來。當然,《書屋》與讀者的互動,最重要的大概是每年的推薦好文章,1999年第2期就以頭條的位置刊載了讀者的意見,這也是比較少見的。這位叫作劉暢的讀者最初接觸到《書屋》1998年第5期,從此他的心被抓住,他以屈原《橘頌》中的句子“青黃雜糅,文章爛兮”來形容《書屋》,他在信中說:“憂人也好,憂天也好,憂社會也好;質樸也罷,尖銳也罷,深奧也罷,其背後體現的編輯思想卻是一致的:關心人,關注生命。影響讀者的,不僅是作者的觀點,還有編者的思想;文章中凝結的,不僅是作者春蠶吐絲般的勞動,還有編者蠟燭燃燒般的熱情。”

對於刊物後來的命運變遷,編者也並非毫無察覺。2001年第1期的《書屋絮語》曾以哲學或詩的語言做過這樣的預言:“但天要下雨,娘要嫁人,世界要‘無’,連政治家、哲學家都沒有辦法,我有什麼辦法——譬如,要是《書屋》從無到有,又從有到無?”《書屋》今日還在,只是從2001年第6期出版之後已換了主辦單位,換了編輯。

作者簡介

周實,編審,1954年8月生,湖南長沙人。1970年參加工作。1977年正式從事編輯職業。曾參與創辦長沙人民廣播電台並在該台工作四年,湖南日報文藝部工作五年,湖南文藝出版社工作十年(曾任該社第二編輯室即《芙蓉》編輯部副主任、文化藝術室主任、小說室主任、副社長),主持創辦《書屋》雜誌,曾任主編。

編輯推薦

◎周實主編《書屋》雜誌六年的書信過往實錄,深情回憶與張中行、蕭乾、李銳、舒蕪、李慎之、資中筠、流沙河、藍英年等28位老先生的交往始末。

◎首次公開28位老先生的書信手跡,從特殊視角展現一代知識分子的精神氣質和家國情懷,為當代思想文化界影響力最大的一群“老先生”留下了寶貴存照。

◎通過來往書信折射大時代,觸摸時代社會的發展脈絡。