主要思想與理念 筱原一男(Kazuo Shinohara 1925-2006)是對後世最有影響力的建築師之一。在1953年從

東京工業大學 畢業後,筱原一男在他的母校開始了教學生涯。日本一些最有影響的建築師,例如

伊東豐雄 、

長谷川逸子 和

坂本一成 ,都曾師從筱原一男。在進行教學工作的同時,筱原一男開始了他的住宅設計實踐,探索日本的傳統建築的創新。筱原一男是當時最受人關注的住宅建築家,他試圖把日本傳統空間的原型通過抽象的手法融入到現代建築中去。他對日本傳統建築空間的研究,實踐在他60-70年代間建造的住宅上,如久我山住宅(House in Kugayama 1954)和白屋(House in White 1966)。

受筱原一男的影響,把獨具的空間魅力與縝密的哲學思辨相結合的建築師稱之“Shinohara School”(筱原學派)或“Episteme School”(知學派)。

三種原空間和四種樣式:

1964年8月,《日本建築師》刊登了筱原的經典之作“三種原空間”。文章闡明了他正在發展的建築理論基礎,即存在三種類型的“具象實體”空間,包括功能空間(functional space)、裝飾空間(ornamental space)和象徵空間(symbolic space),它們共同作用,構成了建築的基本形式價值。

筱原一男將其自身的作品按照思想的展開歸納為樣式。“第1樣式”是熱衷於日本傳統,並從中提取出“分割/連線”、“正面性”的手法的時期。“第2樣式”則轉向在無機立方體外殼中加入名為“龜裂的空間”的強烈的垂直性空間。“第3樣式”筱原提出了“裸形的事物”。“第4樣式”:“激進的混沌”、“現代·之後”、“隨機的噪音”。

個人作品

白之家(第一樣式) 第一樣式關鍵字:“傳統”、“分割/連線”、“正面性”。

“白之家”所思考的問題是筱原一男當時提出的“正面性”的表現(這種“正面性”是日本也包括中國所具有的基本性格之一)。筱原認為東方的建築一直以來對正面性的關注極高,往往通過正面的

空間序列 組織來營造出視線直視對象建築的正面性所呈現出的緊張感。筱原認為,日本傳統的建築中沒有時間和體積,時間呈現片段化,而建築師平面板片的組合,“正面性”不僅存在於室外,也存在於傳統空間的室內。筱原試圖將“正面性”的一點轉化成多點的“多樣性”空間,“白之家”就是從“正面性”到“多樣性”的探討。中心柱的木材物質性給予保留,並支撐起上部斜撐和坡屋架,四周牆面全部塗白。於是視線無論在哪個角度,只要看到柱子,就無法躲過作為木柱背景的白牆,木柱和白牆之間的進深被具象與抽象的物質操作壓縮而呈現為平面。同時,圓形截面的木柱本身沒有正面與背面的區分,木柱的“正面”於“背面”視觀者與對象之間的關係來界定,木柱和白牆都是“即物的”,僅作為關係建構的物質而存在。觀者在觀看木柱與四片不同白牆時是不連續的,因此時間也被切斷。木柱的存在強化了作為支撐的“階層性”形式,木柱因“支撐”存在被強化而被賦予了象徵性。這種象徵性的“階層性”在10年後“上原街道的住宅”中部突然出現的斜向混凝土支撐中被極度強化。

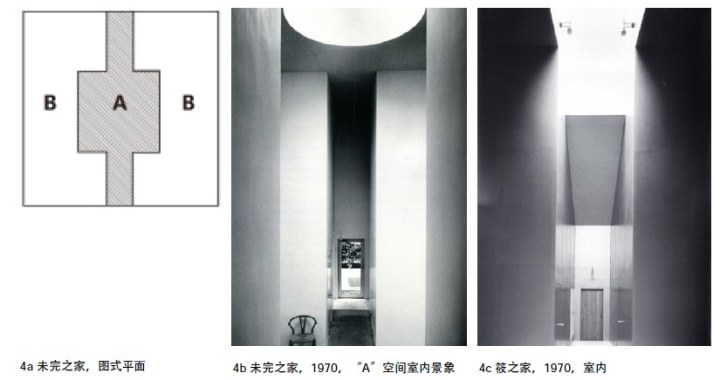

未完成的家(第二樣式) 第二樣式關鍵字:“龜裂的空間”、“

立方體 (cube)”

筱原第二樣式最顯著的就是“長方體”模組(cubic module,通常也稱為矩形實體)。第二樣式的出現可以通過筱原提到的“龜裂空間(fissure space)”清晰辨認(建築師本人認為可以從1970年算起)。他這樣描述自己最初的構想:“視線穿透山谷般幽深的空間到達開闊處,光線從高處傾瀉而下。上方又一個山谷般的空間——或是梯井——引導向上的趨勢。”未完之家(有著不完整空間的住宅)的核心空間是對這段描述最好的例證,但即使觀者常常誤讀其具有象徵性,筱原還是否認他在設計中帶有任何有意識的象徵意圖。

未完之家的設計充分展現了第二樣式無分割的平面系統,同期其他住宅也多樣地展示著這個主題。雖然筱之家(木結構)和未完之家、山城之家結構不同,但筱原認為,筱之家和未完之家重要的革新意義在於垂直性(德勒茲的縱向性)——日本傳統建築罕有垂直性,即使是高大空間,也強調水平向延展。除了強調垂直,兩個建築各自的雙軸對稱帶來了一種新的抽象性。40年前《新建築》同刊發表這兩個建築時,建築師在《超越象徵空間》中寫道:“古銅色牆(筱之家)和白牆(未完之家)包圍的空間頂著天光,除了垂直性,什麼都消除了。

上原街道的住宅(第三樣式) 第三樣式關鍵字:“街巷”、“錯位”、“裸形的空間”、“野生”。

坂本一成 認為“上原街道的住宅”是筱原一男的最高傑作,他這樣評價到:

“但我想其中在1974年的‘谷川的住宅’(1974/《新建築》7510)之後創作出來的‘上原街道的住宅’(1976/《新建築》7701)是老師的最高傑作。我至今仍難以忘記頭一次見到這座建築時候的印象。面對超越以往的筱原一男的筱原作品,我簡直為當時自己貧乏的想像與認識感到羞恥。”

筱原雖然在前兩個樣式中一直標榜著抽象化,但“第3樣式”初期的這個住宅卻標誌了他向具體性的轉向。被剝除了文化意義的

具體事物 之間的關係性中產生了空間及其錯位,以此為主題,筱原提出了“裸形的事物”。

“裸形的事物”可以理解為,例如柱子只是滿足其功能的柱子,不具附加意義而僅負擔原本的職責,就如森林中的樹木。它們是實際的建築外殼中未經調和的互相衝突又取得某種平衡的存在。該建築的架構為兩層高的混凝土外殼、由6根帶

斜撐 的柱子支撐,內部則被木構的地板和牆面在平面和剖面上分割。外殼1層部分的1/3被切去,以

懸挑 形成室外的停車空間。1層剩下的2/3是工作室,被挖至較道路標高低的位置,並使用了

無梁板 做屋面,從而滿足了臨街高度的限制。在混凝土外殼上部是用波紋板建造的拱形小屋。這一架構與實際布局之間,產生了筱原所說的錯位的混亂。其柱子上斜撐的存在妨礙著2層的流線。“我在文章的開頭將外殼的支撐結構和平面構成在某處的分歧稱為錯位。但所謂錯位,並非與日常性的分歧。事先不能保證協調與否的異質系統中,事物間的結合所產生的空間的質,我將它稱為錯位。決定以混凝土外殼作為完整形後,又被附加了一個條件,要同時建造屋頂小屋。當決定要結合拱頂這一與主體處於異質體系的形態時,錯位就作為主題之一明確地顯現出來。”(筱原一男 第3樣式,新建築,1977年1月號)

東京工業大學百年紀念館(第四樣式) 第四樣式關鍵字:“激進的混沌(progressive anarchy)”、“現代·之後(modern next)”、“隨機的噪音(random noise)”

第四階段的代表作之一“

東京工業大學 百年紀念館”(1986)是篠原建築生涯的又一個里程碑。

漂浮在大學校園的樹叢上方、閃耀著金屬光澤的圓柱體,是我腦海中浮現的最初意向。候選基地在校園內游移,這個機器也在浮游。圓柱體這一非日常的形態,很難完全滿足這個紀念館的日常功能。最初對這個意向的構想是圓柱體與設定在地上作為日常

建築空間 的長方體複合的形態。通過兩個支撐著圓柱體、使其著陸的垂直稜柱,這個機器的下表面固定在離長方體上表面下方1層樓高的標高上。

當基地選定在學校正門旁時,意向的具體化設計開始了。置於地上的長方體高20m,半圓柱體貫穿於其上部,且上表面與長方體齊平。在這個構成中,部分曲面會在高20m的通高空間的天花中呈現。通高空間中的這個情景,後來在實施案的3層里以別的形式呈現。

為了與特異的基地密切對應,長方體平面變形為兩個矩形(8m×21m,8m×31m)由斜線連結而成的複合形,處於對角線上的兩面寬8m的牆體支撐著半圓形柱體。我開始意識到要將半圓柱空間作為大學校園與城市對話的標記。在後來的某一階段,半圓柱體的軸線變為折線,西軸通過校園內的交通環島的中心,東軸通過距基地30m的大岡山站轉角。為形成校園與城市對話的這一嘗試,同時賦予了半圓柱體內部空間特異的表情。這時我感到紀念館的基本輪廓定下來了。

在像新型戰鬥機、登月飛船這些超技術產物的外形中,我發現了零件與整體毫無造作的結合關係,並從中抽取出零件的機器這一概念,把它作為形態與功能之間新的層面的表現。我關注東京極度混亂的城市狀態中乾而輕的空間活性,從中抽取出激進的混沌(progressive anarchy)這一概念。這個紀念館的主要目的是作為技術博物館、科學技術情報交流的場所,另外東側和北側立面又直接與喧鬧的城市接觸,這讓它與這兩個概念直接相關。

選擇特異的幾何形,通過非日常形態完成的接合讓各種空間片段發生,同時通過其背後構成的功能、形態相互之間產生新的關係,讓這個整體形象跳躍到新的層次。它乾而輕,並擁有自由。我把這個狀態稱作隨機的噪音(random noise)。這可以與生物學、超級計算機等新問題中的辭彙類比使用。技術正漸漸在建築設計中獲得新的相位。

蓼科山地的初等幾何計畫 “蓼科山地的初等幾何計畫”可謂筱原晚年生命的支柱,一個被疾病寢駐的矛盾綜合體。它歷經十餘年修改,三萬多張圖紙,終未在身前實現。 就在這個集其一生住宅理念的作品開工的前一天,筱原一男病逝了。

“最後一個並未建成的設計作品——廖科山地之家又喚回了谷川時代的具體性。延展入室內的地形、頗有些隨意的坡頂下的斜撐、甚至深入地下的浴室,人在室內與室外地形相遇,漂浮半空的

加斯東·巴什拉 的閣樓,還有深入地下的

洞穴 般的空間,不過40平方米左右的住宅,濃縮了記憶與原始,野性之中,又帶著濃郁的關懷,以及對活著這一本能欲望的歌頌。不得不說,筱原對具體性的關注轉移為他的建築作品,卻又是以高度抽象性的方式來完成的呢,所以筱原在他的書中用了‘廖科山地的初等幾何學’這么一個抽象的名字來命名他這最後一個住宅作品。建築果真不就是從抽象到具體,抑或從具體到抽象么?“

從數學系高材生到轉學建築,從製圖助教到獨立研究室,從1954年發表處女座“久我山之家”到2006年留下遺作“蓼科山計畫”病世,篠原一男將建築置於抒情和邏輯衝突,象徵和詩性的表達,符號與經驗的轉換之中。在其半個世紀的創作生涯中,他的“激進”不僅體現在對邏輯的痴迷,更表現在他勇於用自己的理論去瓦解自己。這也是他對藝術的態度:“藝術的母體是漂浮在人類內部的混沌。對於明晰的心情和情感而言,藝術是毫無必要的。”