第二鼓膜指圓窗膜。

基本介紹

- 中文名:第二鼓膜

- 外文名:membranae tympani secundaria

- 科室:耳鼻喉

鼓室:,中耳:,鼓室的壁:,咽鼓管:,

鼓室:

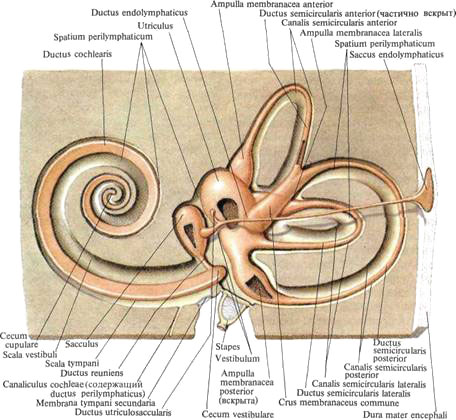

鼓室是顳骨岩部內形狀不規則的含氣小腔,介於外耳道與內耳之間。可分為六個壁:外側壁為鼓膜,內壁即是內耳的外壁,亦稱迷路壁,壁上有兩個孔,上孔呈卵圓形,通向內耳的前庭,稱前庭窗。

鼓室是中耳最主要的部分,由顳骨岩部、鱗部、鼓部和鼓膜圍成,與矢狀面近於平行的扁平腔隙。向前藉助咽鼓管與鼻咽部相通,向後藉助鼓竇入口與鼓竇及乳突氣房相通,內側借鼓岬、前庭窗和蝸窗與內耳相鄰,外側借鼓膜與外耳道相隔。鼓室分上鼓室、中鼓室、下鼓室、後鼓室,鼓室上下徑約15mm,前後徑與上下徑相近,橫徑(內、外寬度)在上鼓室約6mm、下鼓室約4mm,中鼓室最窄,在鼓臍處僅為2mm。鼓室的容積1~2ml,鼓室內面襯有黏膜,腔內含有聽骨、韌帶、黏膜皺襞、肌及神經等結構。

中耳:

中耳位於顳骨岩部內,包括鼓膜內側的鼓室和鼓膜上方的鼓室上隱窩。前方借咽鼓管通咽腔,後上方借乳突竇口通乳突小房,鼓室內覆黏膜,與咽鼓管、乳突小房黏膜相續。中耳內容如下:聽小骨:錘骨、砧骨和鐙骨;鐙骨肌和鼓膜張肌;鼓索神經(面神經的分支);鼓膜神經叢。

鼓室的壁:

鼓室呈棱形或狹長的盒子狀,邊緣凹陷,有一底、一頂和四壁。

頂是一層薄的骨板即鼓室蓋,鼓室蓋分隔顱中窩的硬腦膜和鼓室;底(頸靜脈壁)是一層薄的骨板,分隔鼓室與頸內靜脈上球;外側(膜)壁幾乎全部由凹陷的鼓膜形成,上部是鼓室上隱窩的骨板,鼓膜包繞錘骨柄,錘骨頭位於鼓室上隱窩內;內側(迷路)壁分隔中耳和內耳,可見耳蝸基部形成的突起;前壁(頸動脈壁)分隔鼓室和頸動脈管,其上部是咽鼓管及鼓膜張肌管開口;後壁(乳突壁)上部有乳突竇口通乳突小房,聯繫鼓室和乳突,面神經管在乳突竇口內側,乳突小房與鼓室後壁間下降。

乳突竇位於顳骨乳突內,和鼓室一樣,頂部與顱中窩之間以鼓室蓋分隔,底部借小孔通乳突小房。乳突竇和乳突小房內覆黏膜,與中耳黏膜相續,乳突竇前鄰面神經管。

咽鼓管:

咽鼓管連線鼓室和鼻咽腔,向後下開口於鼻腔下鼻道,其後外1/3為骨性,其餘部分為軟骨性。咽鼓管內覆黏膜,向後與鼓室黏膜相續,向前與鼻咽部黏膜相續。

空氣可經咽鼓管自由出入鼓室,平衡鼓室和外界的氣壓,保證鼓膜自由運動。正常情況下軟骨性支架形成的咽鼓管壁貼附在一起,所以須在齶帆提肌收縮牽拉咽鼓管一側,齶帆張肌收縮牽拉咽鼓管另一側時,才使咽鼓管主動開放。這些都是軟齶的肌肉,因此常用打哈欠及吞咽等動作來平衡鼓膜兩側氣壓。

咽升動脈(頸外動脈分支之一)、腦膜中動脈和上頜動脈的分支翼管動脈分布於咽鼓管。面神經和舌咽神經形成的鼓膜神經叢發出分支分布於咽鼓管,來自翼齶神經節的神經纖維也支配咽鼓管。