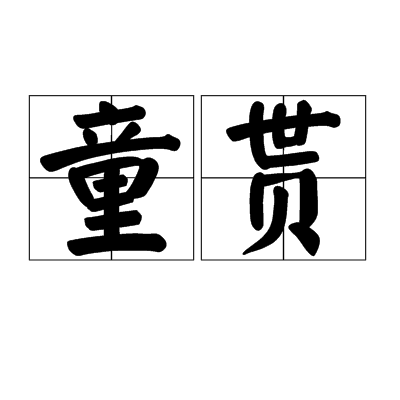

童貰(Tong borrow),一個漢語辭彙,意義是教育。

基本介紹

- 中文名:童貰(tóng shì)

- 外文名:Tong borrow

- 源於 :《論梁山泊“替天行道”》

- 意義:教育

基本簡介,提示內容,

基本簡介

在提交的論文《論梁山泊“替天行道”》中,提出了“聚義不是起義”說,因為僅是一篇短文的一部分,所論是十分匆忙而且簡單的。本文重拾那個未盡的話頭,且命題為《再論聚義不是起義》。李卓吾先生言道:“古之聖賢,不憤則不作矣。不憤而作,譬如不寒而顫,不病而呻吟也,雖作何觀乎!《水滸傳》者,發憤之所作也。”這是對韓愈的不平則鳴說在小說研究方面的發揮。歷經坎坷方有不平,多遭失意才得發憤。縱觀中國小說史,實則是一部歷代失意文人發憤所作之記錄:他們或失意於科場,屢試不第。如蒲松齡,從小就熱衷功名,並曾在十九歲時連考縣、府、道三個第一,名聲在外,無奈何,“天孫老矣,顛倒了天下幾多傑士。蕊宮榜放,直教那抱玉卞和哭死!”[1]一生終老窮秀才。或家運多舛,盛極而衰。如曹雪芹,一生經歷了家庭由顯耀到衰微的過程,從早年的“錦衣紈褲”、“飫甘饜肥”到晚年的“蓬牖茅椽,繩床瓦灶”,歷經這許多變故之後,才在貧病交加中撰下《紅樓夢》。

因失意才有所著,唯發憤才有所作,我國古代小說家的社會地位也就可想而知了。他們因此常常恥於讓世人知道自己的創作,不署名或胡亂填上一個名字的現象是常見的,就這樣為我們留下了許多有關作者問題的無頭公案。然而,也正因為作者歷經憂患,前程迍邅,也就有機會較多地接近了下層民眾,反映在小說中也就有了不同程度的人民性。

儘管這樣,由於他們都是在傳統文化的薰陶下成長起來的,占統治地位的儒家思想在他們的心中是根深蒂固的,具體歸結到本文的主題,便是他們對於農民起義的態度,竟沒有一個不持儒家的正統觀,也沒有一個不是敵視的。哪怕在公認較有進步意識的作品如《三國志通俗演義》、《水滸傳》中,在被評論界充分肯定的作家如蒲松齡、曹雪芹筆下,對農民起義也是一概否定的。

提示內容

先看《三國志通俗演義》,作者著力塑造、極力讚賞的是作為漢室苗裔的劉備,作者盛讚他在剿滅黃巾起義中的作用,在鎮壓黃巾起義的戰場上開始樹立這個英雄。自然而然,作為對立面的黃巾起義軍,作者就只好寄予切齒之恨、無情責罵了。撇開具體的描寫且不說,單在短短几頁的敘述中,作為代稱的賊、逆賊、眾賊、賊眾、妖賊、黃巾寇等等,那是隨處可見的。

《聊齋志異》中也有涉及農民起義的地方,《庚娘》中不但罵李自成起義軍為“流寇”,同時稱頌了鎮壓起義軍的劊子手袁公、金大用:“流寇犯順,袁有大勛;金以參機務,敘勞,授游擊以歸。”《素秋》則渲染了起義軍的劣行:“闖賊反順,村舍為墟。”有《白蓮教》兩篇,批判了白蓮教起義參予者“左道惑眾”,稱領導者徐鴻儒為“白蓮盜首”。《小二》則竭力讚賞白蓮教頭目小二的叛變行徑。《邢子儀》對堅持鬥爭的白蓮教壯士楊某予以徹底的否認。

曹雪芹自是古代作家中享譽最高的,他對農民起義也持敵視的態度。《紅樓夢》中不但借賈政之口把“黃巾”、“赤眉”餘部稱之為“一幹流賊餘黨”,被人稱作封建叛逆的賈寶玉也罵他們為“流寇”。一篇“眾人都大讚不止”的姽嫿詞,一方面對黃巾、赤眉餘部的繼續鬥爭大加責罵,另一方面則對矢志要為被起義軍殺掉的恆王復仇的林四娘極盡吹捧歌頌之能事。

顯而易見,在中國古代小說家筆下,歷代農民起義均被抽去了它的正義性與廣泛的社會基礎,他們均站在封建正統的立場上,對農民起義進行了肆意的歪曲與醜化。《水滸傳》自然也無法突破這一局限性,賊兵、賊將、反賊、賊人、賊軍、賊臣、賊道、強賊、叛軍、奸徒、賊陣、賊勢等等也便反覆出現在對田虎、王慶、方臘起義的有關描寫中,毫不隱瞞地亮出了創作者們對農民起義所特有的憎惡、仇視的思想感情。但是,對宋江及梁山好漢則相反,作者為他們塑下了光彩奪目的英雄群像,描寫中流露出由衷的感佩。這是不能不令人深思的。

愚者千慮,必有一得。帶著問題去閱讀《水滸傳》,心中的疑團也不難逐漸冰釋。作者其實早就抽出了歷史上宋江農民起義的實質,給宋江等梁山好漢戴上了“替天行道為主,全忠仗義為臣”的桂冠。即是說,作者並沒把宋江等梁山好漢的故事當作起義來敷演,而是巧妙地換了一個字,改起義為聚義。聚義者,集結忠臣義士之謂也。可不要小看了這一字之差,在封建文人的筆下,這兩者的描寫也是完全相反的,下面就讓我們通過《水滸傳》關於宋江等梁山英雄的描寫,對照田虎、王慶、方臘等的相應內容,看看聚義與起義的本質區別。

《水滸傳》的作者確實是精通中國傳統文化的大家,他也完全明白中國人傳統的欣賞習慣,於是,便緊緊地扣住了忠、孝、節、義這四大內容,塑造出正反兩個方面的形象,從而構成鮮明的對比:宋江及其梁山聚義的弟兄,無不是頂天立地的英雄好漢;田虎、王慶、方臘這些高舉義旗的叛逆,一個個都成了流氓無賴。

大家都清楚,所謂忠,其標準即是指對帝王的態度。宋江及梁山聚義的英雄們對此是一點也不含糊的,那就是“替天行道,並無異心”[2]。

在北宋末期那樣一個“奸臣當道,不許忠良進身”的社會環境中,既有耿耿忠心,又有奇能在身的梁山英雄們是絕對沒有晉身機會的。因為當權的奸佞太害怕,既怕英雄們的忠心更襯出他們的奸,或者洞察他們的奸,又怕英雄們一旦有了施展才能的機會,襯出他們的無能,怕他們被取而代之。他們因此對天下忠臣義士極盡刁難陷害之能事,英雄們一個個走投無路了,這才聚義於梁山泊。就這樣,相對於朝廷,也便構成了鮮明的對比,廊廟上奸佞薈萃,水泊中忠良雲集。作者的用心可謂良苦,權借水泊梁山為朝廷保存了一大批忠臣義土,關鍵時候讓他們報效朝廷。這些聽任作者擺布的英雄們,心在水泊,心懷朝廷,屢遭縲紲,還念當今“皇上至聖至明”,不可不謂忠之至也!

田虎、王慶、方臘卻是作為禍國殃民的叛逆出現在《水滸傳》中的,舉凡臉譜化奸佞所具有的一切劣根性,他們莫不全具備。自然,最根本的一點還是對皇帝的不忠,妄圖奪取大宋江山。比較宋江等梁山好漢,本文且略舉兩點為證。

其一,聚義英雄儘管勢力強大,所向披靡,卻沒有做皇帝的野心,108條好漢一律稱頭領,上下俱行兄弟之禮,而沒有君臣之別。田、王、方三位可不同,田虎“稱為晉王”,王慶“自稱楚王”,方臘“自為國王”,並模仿趙宋王朝,紛紛建宮殿,且“偽設文武官僚,內相外將,圖霸一方”。

其二,軍事行動的目的不同。宋江等聚義梁山泊,雖也採取了一系列軍事行動,每一次均屬事出有因,並非有意與朝廷對抗。為救英雄豪傑,赤忱弟兄,他們打了江州、高唐州、青州、華山、大名府。為了反擊挑釁,他們才攻了祝家莊、曾頭市、東平、東昌。為了對抗進攻的官軍,他們才大破連環馬、兩贏童貫、三敗高俅。在這些戰鬥中,他們均取得了徹底的勝利。但是,他們卻從不考慮擴大根據地,不占據任何一處攻克的地方。即是說,他們只滿足於擁有一塊暫時的棲息之處。田、王、方三位又不同。田虎“占去了五州五十六縣”。王慶“占了八座軍州”,“所屬州縣,共八十六處”;方臘也在很短的時間裡占有“八州二十五縣”。他們是準備得寸進尺,逐步蠶食整個大宋江山的。

再說“孝”,在中華民族的傳統文化中,“孝”可是道德價值觀的核心。《論語》說:“孝弟也者,其為人之本與。”中國是一個以家族為本位的社會,一個人,要想有所成,就必須“始於事親,中於事君,終於立身”[2]。“孝”因此也是一切社會倫理規範的淵源。宋江等梁山聚義英雄都是“於家大孝”的。比較集中描寫的第四十二回所提供的三組鏡頭就是最能說明問題的。

鏡頭一:宋江被救上梁山後,想到的第一件事就是“欲往家中搬取老父上山,以絕掛念”,且不顧剛剛大鬧江州之大忌,“堅執要行”,“若為父親,死而無怨”,獨自一人奔回故里。

鏡頭二:晁蓋設宴“慶賀宋江父子完聚,忽然感動公孫勝一個念頭,思憶老母在薊州,離家日久,未知如何”,急著要“回家參過本師真人,安頓了老母,便回山寨”。

鏡頭三:宋江父子完聚,公孫勝回家安頓母親,往日間殺人如麻的李逵竟“放聲大哭起來”,要去接母親“來這裡快樂幾時也好”。

作為反面形象塑造的王慶正相反。王慶是獨子,父母對他“十分愛恤,自來護短,憑他慣了”,因此養成了他那以我為中心的品性,“逆性發作,將父母詈罵,王砉(慶父)無可奈何,只索由他”。更有甚者,“王慶的父王砉,已被兒子氣瞎了兩眼,另居一處,兒子上門,不打便罵”。自古忠臣出孝門,像王慶這樣,也就只能做一個不忠不孝的衣冠禽獸了。

按照儒家的高標準要求,“老吾老以及人之老”,我們還可以把“孝”字推而廣之,把範圍拓寬到普通的黎民百姓。這就更顯出宋江等聚義英雄們的難能可貴了,因為扶弱凌強、恤老憐貧、仗義疏財正是他們能夠惺惺相惜而歡聚一堂的主要原因,是這些英雄們的一大共性。有關事例俯拾皆是,人人都有,隨意可舉出一大溜:魯智深對金翠蓮父女的救人救徹;林沖的陪話、陪錢使李小二“脫免”;柴進的資助“流配來的犯人”;被稱作“天上下的及時雨一般”的宋江,類似的故事則更多,“常散施棺材藥餌,濟人貧苦,周人之急,扶人之困,以此山東、河北聞名。……”

惠及黎民百姓的另一方面還體現在聚義英雄們的軍紀嚴明上,不但平時從不騷擾百姓,行軍途中也對百姓秋毫不犯,戰鬥之後還注意安撫受害的人。且聽聽晁蓋這番能夠集中體現“梁山泊精神”的宣言吧:“俺梁山泊好漢,自從火併王倫之後,便以忠義為主,全施仁德於民。一個個兄弟下山去,不曾折了銳氣。新舊上山的兄弟們,各各都有豪傑的光彩。”他們因此就像眼裡容不得沙石似的,不能容忍坑害他人而有辱梁山泊好漢名聲的事。楊雄、石秀、時遷一道投奔梁山泊,因時遷偷吃了祝家莊報曉公雞而引出“火燒祝家店”,一場混戰,時遷被捉,楊雄、石秀只好投梁山泊報訊,晁蓋便喝令“把梁山泊好漢的名目去偷雞吃”的“這兩個……快斬了報來”(第47回)。李逵因誤聽到“宋江和一個年紀小的後生”強奪了劉太公的女兒,趕回梁泊,便“睜圓怪眼,拔出大斧,先砍倒了杏黃旗,把‘替天行道’四個字扯做粉碎”(第73回),這些描寫,突出了梁山泊好漢“以忠義為主,全施仁德於民”的實在性。

就因為這樣,梁山泊好漢也就贏得了普天下老百姓的歡迎,梁山泊也成了天下英雄眾望所歸的地方!也因此就有了梁山泊發展壯大的必然性。

回頭看看作者筆下的田虎、王慶、方臘領導的起義吧!

“蓋州屬縣陽城、沁水兩處軍民,累被田虎殘害。”(第94回)

“王慶等下山來打家劫舍,……遂將良民焚劫。”(第105回)

“此間百姓,俱被方臘殘害,無一個不怨恨他。”(第118回)

回頭看看作者筆下的田虎、王慶、方臘領導的起義吧!

“蓋州屬縣陽城、沁水兩處軍民,累被田虎殘害。”(第94回)

“王慶等下山來打家劫舍,……遂將良民焚劫。”(第105回)

“此間百姓,俱被方臘殘害,無一個不怨恨他。”(第118回)

在鑑定聚義與起義本質區別的時候,作者更沒有忘記在“節”字上作文章,他緊扣著美女與金錢,讓宋江等聚義的英雄與田虎、王慶、方臘等接受考驗。

縱觀中國小說史,色與財確也是考驗每一個文學形象節操如何的試金石。有閱讀經驗的讀者都清楚,任何一個正反面形象幾乎沒有不經受美女關與金錢關兩大考驗的,且任何一個正面形象無不視這兩關如無物,安然無恙。任何一個反面形象又無不面對這兩關而不能自已,由此墜入萬劫不復的深淵。久而久之,這似乎成了一種創作的模式,時至今日還少有倖免。《水滸傳》的作者對此亦未能免俗,在正反面形象的塑造上也陷入了這一模式中。

梁山聚義的英雄們面對美人關大都夠得上好漢的稱號,只有個別人對此有些望而卻步的,如矮腳虎王英,那理由原也很正當,“自來沒有個押寨夫人做伴”,又不過憑宋江的幾句話,一個承諾解決了問題。如小霸王周通,強要劉太公女兒做壓寨夫人,被魯智深一頓痛打解決了問題。其他人都是“於女色上不十分要緊”的,也正因這樣,宋江、楊雄、盧俊義才忽略了老婆性愛的需要,才有了三個女人的色情案,弄出了幾場人命官司。

這方面特別令人稱道的是那個綽號“浪子”的燕青其實並不“浪”,在無人監督的情況下,面對著那個連當朝皇帝都十分迷戀的名妓李師師的“撩撥”,耳聽著美人的“口兒里悠悠放些妖嬈聲嗽”,赤膊的上身享受著名妓那“尖尖玉手”溫柔的撫摸,燕青卻“心如鐵石,端的是好男子”(第81回)。

為了更好地理解作者那良苦的用心,我們不妨緊接著看看與燕青拒絕美色形成鮮明對比的王慶、嬌秀勾搭成奸案。那王慶平日“賭的是錢兒,宿的是娼兒,吃的是酒兒”,一旦看見“如花似朵的一個年少女子,……把個靈魂都吊下來,……看到好處,不覺心頭撞鹿,骨軟筋麻,好便似雪獅子向火,霎時間酥了半邊”。即此就已犯了“溜骨髓”的大忌了。更哪堪“人不知,鬼不覺,與嬌秀勾搭”呢!

如果說迷上童嬌秀是因為她的花容月貌太誘人的話,那么,接受醜女段三娘卻純粹是身處逆境時的生理需要了——“自從吃官司後,也寡了十數個月。”單是這兩樁風流案,一個浮浪子弟的形象就栩栩如生。把農民起義的領袖寫成這樣,作者對農民起義的態度難道還不一目了然么!

至於財,宋江等梁山聚義的英雄誰把它當成一回事?他們的基本態度有二。其一是“取非其有官皆盜,損彼盈餘盜是公”,不義之財非取不可,最有名的就是智取生辰綱。其二是“濟弱扶傾心慷慨”、“仗義疏財歸水泊”,對人“盡力資助,端的是揮霍,視金如土。人向他求錢物,亦不推託”,這樣的事例在聚義英雄們身上可就再尋常不過。本文也就不再贅敘。

然而,在田虎、王慶、方臘及其起義隊伍的有關描寫中,那是根本沒有“仗義疏財”之舉的,相反的倒渲染了他們對金錢的貪婪。不消說田虎起事“初時擄掠些財物”是直接搶奪百姓的,王慶成了一個“東京積賭慣家”又何嘗不是衝著錢財呢!王慶的黨羽段氏兄妹對良家子弟的“誘扎”,設下圈套“勾引人來賭博”,贏則作罷,輸則傷人,無疑也是貪圖錢財的實例。被封為“軍師都丞相”的李助“一味撮合山,騙酒食,賺銅錢”,“指望多說些聘金”,實則也為我們勾勒了一幅財奴的嘴臉,這些又都是與梁山聚義的英雄們格格不入的。

仗義疏財,“義”字在先,在聚義英雄們身上冠以義薄雲天只怕是人人都會贊同的。為了這個“義”,宋江可以擔著血海也似的干係私放晁天王;魯智深掛著林沖的安危一直跟蹤在荒蕪的充軍路上;朱仝繼義釋宋公明之後,又甘冒私放死囚的罪名,放走了雷橫,自己被“刺配滄州牢城”;燕青對盧俊義忠貞不二,……

那些起義的叛逆呢?我們不但看不到半點義舉,倒常常有朋友親戚的互相算計。王慶的父親為了爭奪親戚家的“陰地”,與“風水先生設計陷害”,直使人家“傾家蕩產,……離了東京,遠方居住”(第101回)。已結成姻親的段家,一旦明白了王慶是一個兇殺犯人的時候,一個個“跌腳捶胸,好似掀翻了抱雞窠,弄出許多慌來,卻去罵王慶,羞三娘”(第104回)。

為了顯出義與不義的截然相反,作者又前後呼應,巧妙地設計了同是充軍囚犯,同是翁婿相見,同是討論夫妻問題,卻是兩番不同景象的故事。

林沖遭高俅陷害,判了充軍,動身時主動提出立紙休書,只為妻子“青春年少,休為林沖誤了前程”。岳父張教頭執意不肯,表示要養贍女兒並使女,待“回來時,依舊夫妻完聚”。林沖的妻子為此“哭倒聲絕在地”。三個人都在為別人著想,是有情人爭相虧自己,情義無價。王慶是勾搭了童貰之女、蔡京孫媳被判充軍的,臨行前岳父牛大戶立逼著“立紙休書”,“任從改嫁’,王慶“左思右算,要用那銀兩使用”才寫了。王慶的妻子不但不相送,且早把“身上穿著的,頭上插戴的,都將去了”。三個人都為自己想,是無情人凡事先算計人,義道何存!

《水滸傳》中,宋江等梁山英雄已經得到“提拔”了,他們已從歷史上的農民起義變成了英雄聚義,一個個變成了趙宋王朝最大的忠臣:“寧可朝廷負我,我忠心不負朝廷。”與造反起義風馬牛不相及。田虎、王慶、方臘等雖則未改變農民起義的性質,矢志與趙宋王朝鬥爭到底的決心未改,作者卻懷著仇視的思想感情,通過歪曲的描寫,也改變了他們的本來面目,使之一個個都成了十惡不赦的大壞蛋。“宋江重賞升官日,方臘當刑受剮時。善惡到頭終有報,只爭來早與來遲。”一褒一貶間,使我們認清了作者的心跡。所以,我以為,《水滸傳》中的宋江等的逼上梁山是聚義而不是起義,宋江等鎮壓田虎、王慶、方臘是一場封建統治階級的忠臣義士與農民起義軍的鬥爭,《水滸傳》是一部依照封建倫理編撰的“勸善懲惡”的專著。

關於《水滸傳》是否反映“農民起義”的爭鳴中,有人曾以頭領各別類型的多寡來定性,筆者是不敢苟同的。我以為,關鍵是起領導作用的是些什麼人,各類型之中又有哪些決定性質的因素。為了解答這一問題,本文也想給梁山泊好漢作一次歸類,並且作些簡單的分析。

屈指細數梁山泊好漢,根據他們的思想與氣質,大致可分成三大類:第一類是那些擁有一官半職的。包括那些大大小小的文武官員和牢頭、小吏。如宋江、關勝、林沖、呼延灼、戴宗、楊雄等。第二類是那些稱雄一方的財主與霸主。如柴進、盧俊義、穆弘、李應輩。第三類是那些處於社會底層的平頭百姓,除三阮、劉唐、白勝、石秀等之外,還有早就嘯聚山林落草為“寇”的,如朱武、李忠、燕順、杜遷等。

毫無疑問,是第一類人決定梁山聚義的前途及其性質的。作者的態度很明朗,讓這些人抱定了“專待朝廷招安,盡忠竭力報國”的主意。為此,高明的作者可是煞費苦心的,他將這些人牢牢地拴在正統的封建倫理上,又把“修齊治平”始終當成他們人生的追求,因此,為了實現自己的願望,就只能依賴“當今皇上”的恩典,給一個“但是去邊上,一刀一槍”的機會,“博得個封妻蔭子,久後青史上留一個好名”(第32回)的結局。他們對趙宋王朝是忠心耿耿的。

為了突出這些人耿耿的丹心,作者又精心安排了一個“朝廷不明,縱容奸臣當道,讒佞專權,設除濫官污吏,陷害天下百姓”(第64回)的現實環境。自古忠奸如冰炭,有奸臣當道,哪還有忠臣義士在朝中立足的地方?他們就只能長期得不到重用,不斷被迫害,以至陷入走投無路的窘境,不得不走向高高在上的朝廷的反面——最低洼的梁山水泊蓼兒窪。就這樣,顛倒的事出現了,高官厚祿的權臣屢屢陷害忠良、假公濟私、貪贓枉法、中飽私囊,弄得國勢衰微,民不聊生。梁山水泊的“罪人”反倒要將自己的文武藝,貨與帝王家。忠義雙全、替天行道、憂國憂民,肩負著輔國安民的重任,聚義的性質也便這樣決定了,那就是自始至終為了趙宋王朝保住忠臣義士,時刻準備著與威脅趙宋王朝的“亂臣賊子”——武裝起義者作殊死的鬥爭。這種聚義難道還與起義有相似之處嗎?

第二類形象與趙宋王朝的根本利益也是一致的。但是,他們比第一類置身官場的人們還要不如意。且不說作為揭陽鎮上一霸的穆弘兄弟空有一身本領僅僅稱霸於一鎮,那盧俊義不但“積祖富豪門”,而且“護身龍絕技無倫”,也是“平生學的一身本事,未曾遇著買主”,只能做一個無官一身輕的盧員外。即使是金枝玉葉、龍子龍孫、擁有“先朝太祖誓書鐵券”的柴皇城、柴進叔侄,卻也“可怪祖宗能讓位,子孫猶不保身家”,竟至遭到高俅之叔伯兄弟小小知府高廉妻舅的欺凌,一個丟掉了性命,一個陷進了死囚房。可見這兩類人同是不得意,同嚮往功名,又同受著封建正統觀束縛,他們是心氣相通的,這就是他們儘管不願輕易上梁山,一旦遭逢大變,也便很快與梁山兄弟們水乳交融的主要原因,哪還有不唯宋江的馬首是瞻的?他們因此也只能是奔赴梁山共聚大義的一分子,不會節外生枝謀起義。

第三類人在梁山泊固然是為數甚多的,大都是些追隨者。自然,教書的吳用與道土公孫勝還得另當別論,這是他們的學識不凡、身懷道家神功決定的。他二人已跌身正統的儒、道教派之列,並非凡夫俗子,其氣質與立場也就更多地接近了以上兩類人。

值得特別指出,這第三類人也並非尋常意義上忠厚老實的黎民百姓,他們比一般的下層人民多了一分本領、一分俠膽、一分親情,也多了一分惡習。在沒有任何機遇之前,他們是沒有什麼追求的,得過且過中打發著歲月,阮氏三雄就很有代表性。作為漁民,他們空有一身本領,也還有“魚又不得打”的時候,維持正常的生計且不易,又加上“連日去賭錢,輸得沒了分文”,還要“討了我(母親)頭上的釵兒,出鎮上去賭”,他們的日子是過得窘迫而又無聊的,他們壓根兒就沒有建功立業的打算,僅僅嚮往著“不怕天,不怕地,不怕官司,論秤分金銀,異樣穿綢錦,成瓮吃酒,大塊吃肉”的生活。沒承想這樣的願望在參予梁山聚義後成了現實,他們俱都成了梁山泊的頭領,與柴進這樣的貴胄,關勝、呼延灼這樣的名將之後稱兄道弟,分明已抬高了自己的身份,也就於願已足,又怎肯輕易地拋舍下這種平等自由的生活呢?他們因此是最留戀梁山水泊的。

不過,耳濡與目染,這些人也從根本上接受了儒家正統思想的影響,皇帝在他們的心中一直是至高無上的,即使在抗擊官軍的時候,也情不自禁地唱出了潛意識下蘊藏的願望:“忠心報答趙官家”、“京師獻與趙王君”。

上梁山之後,在宋江等的不斷影響下,那原本壓抑著的潛意識下為國出力,建功立業,光宗耀祖的願望便逐漸清晰。受招安之後,這種機會又終於來了,阮小七、阮小五等也就再一次超越了自己,有了為國獻身的自豪:“為國家大事,折了性命,也強似死在梁山泊,埋沒了名目。”(第116回)同樣的心態,哪怕是被人稱作造反最堅決的李逵也擁有,他不無自得地這樣說:“鐵牛今日受了招安,真箇做了官。”因有了官而覺得臉上有了光彩,為祖宗親人爭了氣,顯耀之心油然而生,哪還真惦著殺向東京奪取鳥位呢!他們最終也只是參加聚義的一分子。

通過以上分析,我們完全可以這樣說,《水滸傳》是一部歌頌聚義糟踏起義的小說,也是一部為封建統治者服務的參考資料。李卓吾說:“故有國者不可以不讀,一讀此傳,則忠義不在水滸,而皆在於君側矣。賢宰相不可以不讀,一讀此傳,則忠義不在水滸,而皆在於朝廷矣。兵部掌軍國之樞,督府專閫外之寄,是又不可以不讀也,苟一日而讀此傳,則忠義不在水滸,而皆為干城心腹之選矣。”筆者深以為然!