原文欣賞

空 巢

老梁左手叉在腰上,右手扶著書架,正佝僂著在看架上排列的書呢。我默默地望著他的肩部隆起的背影,慨嘆地想:他老了,我們都老了,一晃就是三十多年啊!

他是我在大學時代的同屋同級生,他學的是歷史,我學的是文學。我們很合得來,又都喜歡交朋友,因此我們這個屋子是這座宿舍樓中最熱鬧的一間。畢業後,我們又都得到了獎學金到美國去留學,雖然我在中部,他在西部,我們卻是書信不斷,假期里也總要跑到一起去。得了博士學位以後,我們又同時回國,不過他的成績比我好——帶回了一位在美國生長、很能幹很漂亮的夫人美博。我是回國以後才和一個那時正當著中學教師的同學華平結了婚。我和老梁又同在一個大學裡教課,住處又很近,兩位夫人也很合得來,因此,我們兩家同年生的兒女,就是兩位夫人以自己的名字替彼此的孩子起的。我的女兒叫陳美,他的兒子就叫梁平。

解放前夕,有一位老教授,半夜裡來把我們叫到一起,動員我們乘明天“搶救教授”的飛機離開這危險的故都。本來已是驚惶失措的美博,就慫恿老梁接受這個邀請,匆匆忙忙地連夜收拾了簡單的行裝,帶著兒子走了。華平卻很鎮靜地說,“怕什麼?我們到底是中國人,共產黨到底比國民黨強,我死也要死在中國的土地上!”我們留了下來,從此,我們和老梁一家就分手了。

甬道那一邊的廚房裡,不時送來一陣炒菜的聲音和撲鼻的香味,妻和女兒正在廚房裡忙著呢。老梁抽出一本《

白香山詩集》來,放在桌上,回頭笑對我說:“好香!在美國的我家裡,就永遠聞不到這種香味。”

他在對面的椅上坐下了。我看他不但背駝得厲害,眼泡也有點浮腫了。

我說:“你難道就不做中國飯吃?”

他說:“美博死後,我自己很少做飯,麻煩得很,一個人吃也沒有意思。”

我說:“那么,梁平和他媳婦就不回來了嗎?”

他笑了笑:“咳,他媳婦是美籍義大利人,不像咱們中國人那樣,來了就炒菜做飯——這,你也知道——我還得做給他們吃呢!”

這時我的外孫女小文放學回來了,她跑了進來,看見屋裡有客人,就輕輕地放下書包,很靦腆地走到我身邊。我把她推到老梁跟前,讓她叫“梁爺爺”,她用很低的聲音叫了一聲,就又要回到我這邊來。老梁卻把她拉了過去,從頭到腳看了看,笑說:“你長的真像你媽!我走的時候,你媽也就像你這么大。你爸爸呢?”小文說:“我爸爸今晚上在機關里值班……”老梁仿佛沒有聽見,卻站起來說,“我差點忘了,這裡有一點點我送給你們的東西……”說著就打開他帶來的一隻鼓鼓的黑提包,掏出一罐濃縮咖啡,一條駱駝牌煙和一個手掌大的計算機。他一面把這些東西放在桌子上,一面對我說:“這罐咖啡是送給你們一家的;這條煙是送給你的,還是你愛抽的老牌子;這個計算機是送給小美子的……”他把計算遞給了小文說,“我不知道有你,沒給你帶禮物來,下次再說吧。這計算機你也可以玩,可別帶到數學班上去,聽見沒有?”小文高興地說了聲謝謝,拿著計算機就跑到廚房裡去了。

女兒從廚房裡出來,一面撩起圍裙擦著手,一面笑說: “謝謝您,梁伯伯,這計算機我正用得著。您又送給爸爸煙了?我們好容易才逼著他把煙戒掉了。他那幾年在幹校抽得厲害,下面屋裡沒火,他又常犯氣管炎……”

妻在廚房裡叫:“小美子,你又跑了,看看飯鍋里要不要加水!”

女兒笑說:“來了,來了,”回頭要走。

老梁吸了一口氣,說,“提起幹校來,你那幾年日子不好過吧?六六年夏天,我不是回國來了嗎?那天正在你們傳達室里打聽你的住處,正巧遇見你們一幫教授從‘四清’回來,剛到校門口,就有一群帶著紅袖章的學生,圍上前來,把你們拉下卡車來,戴上高帽,塗上黑臉,架著往廣場上走,嚇得我趕緊跑了。那一年回來,什麼人我都沒見著,就回到美國去,把你的情況對美博講了,她難受得哭了一夜……”

這時,還站在門口的女兒,又笑著進來說,“梁伯伯,您不是很會做菜嗎?快來給我們當個參謀吧。”老梁也笑著起來,跟在她後面走了。……

老梁看到我塗黑臉的那一天,只是十年浩劫的開始!從那以後就是抄家、搜書、住牛棚、寫檢查……

我慢慢地站了起來,下意識地拆開了桌上那條長方形的紙包,拿出一包駱駝煙來,抽出一根煙,找出一盒火柴,劃了一下——我的眼前忽然冒出一陣火光,火焰下是一大堆燒著了的卡片……那是我二三十年來,讀萬卷書,行萬里路,用了幾十萬個小時蒐集起來的資料呵……

我點燃了煙,猛吸了幾口,我又下意識地用手揮拂著眼前的濃煙,似乎要趕掉眼前的幻象。

小文忽然跑了進來,把我手裡的煙奪了過去,在煙碟上按滅了,撅著嘴說,“你又偷偷抽菸了!媽媽和姥姥在廚房裡都聞見煙味了,叫我來管你!”我笑著擰著她的嘴巴說,“這倒好,你們回來,倒多了幾個管我的人了。”她拍地一下把我的手打下去,也笑著說,“本來嘛,媽媽說組織上把我們從西南調回來,就是要我們照顧你,不,就是要管你的!”

老梁進來了,問,“你們鬧什麼呢?來,小文,你給我念念這首詩。”說著他把翻開的《白香山詩集》遞到小文手裡。小文羞怯地看了我們一眼,一字一字地念下去:

樑上有雙燕

翩翩雄與雌

銜泥兩椽間

一巢生四兒

念到這裡,她抬起頭問老梁:“這個‘梁’字,就是您姓的那個‘梁’吧?”

老梁拍著小文的肩膀,大聲地誇獎說,“你真是了不起,認得這么多字,念得還真夠味兒!”

我笑了,“人家都上國小三年級了,該認得好幾千字了。”

這時小文已念到:

一旦羽翼成

引上庭樹枝

舉翅不回顧

隨風四散飛

雌雄空中鳴

聲盡呼不歸

卻入空巢里

啁啾終夜悲

老梁忽然兩手抱著頭,自己低聲地念:“卻入空巢里,啁啾終夜悲……卻入空巢里……”

小文把這首詩念完了,看見老梁還沒有抬起頭來,就悄悄地放下書,回頭望我。我向她點了點頭,她就悄悄地走了出去。

我大聲喊道:“老梁,你這一次來還要呆多久?”

他驚醒過來,坐直了,仿佛忘了剛才讓小文讀詩那一段事似的。他嘆了一口長氣說,“明天就走,我的情況不容我久呆呵。”

我沒有說話,只望著他。

他低頭看著自己互握的手,說,“說來話長了,可是還得從頭說起!我們到美國的頭十年,美博也出去工作了,我們攢錢買汽車、置房子和一切必需的家庭用具……這都是在美國成立一個家庭的必要條件,而最要緊的還是為梁平儲蓄下讀大學的費用……可是到了梁平讀完了大學,找到了工作,又結了婚,我也到了退休年齡,而……而美博也逝世了。”

我像安慰他似地,說,“你退休了,正可以得閒著書了。”

他苦笑一聲,“著書?我是非著書不可,退休金不多,我要交的所得稅可不少!我把我們家樓上的幾間空屋子租給幾個大學生住,不包飯,我自己每頓只吃一點簡單的飯。就是做一點飯,我的鍋勺盤碗,也是隔幾天才洗一次!幸虧有一個朝鮮的學生,研究明史的,常來問我些問題,他來了就替我做飯,並替我洗碗,這算他給我的報酬,但是他也和我一塊吃飯,這又是我給他的報酬……”

我打斷他,“你不是提到著書嗎?”

他又悽然地笑了:“對,為了生活下去,我必須弄點版稅。你不知道現在美國出一本書多么困難,我又不會寫小說,就是一本小說,能暢銷,也極不容易,請名家寫一篇書評比登天還難。我挑了一個新奇而又不容易‘露餡’的題目,就是《中國的宦官制度》。這次回國就是為蒐集材料而來的,沒想到北京的許多圖書館還沒有整理好,有的沒有介紹信還進不去……我想明天到上海看看,我的北京侄子家裡也不能久住,他們兩口子帶兩個孩子只有一間半屋子,讓出半間給我,當然給他們帶來很大的不便,雖然他們堅持說住家裡比住旅館節省得多……好了,不說了,老陳,你們現在怎么樣呢?”

我笑了一笑,又想伸手去拿煙,立刻自己控制住了,說:“華平不錯,她一直在中學教書,當然也有幾年不大順心的日子,現在好了,她也已經退休了,可是她還得常到學校里去。本來我從五七年以後,就不能教書了……調到圖書館裡工作,也好,我蒐集了不少的資料卡片。六六年以後,我的那些卡片,連同以前的,也都被燒掉了!這以後的情況,也和絕大多數的知識分子一樣,但我還是活下來了,我始終沒有失去信念!我總是遠望著玫瑰色的天邊!……我閒了二十年,如今,政策落實了,我也到了退休年齡,反倒忙起來了!我說我上不了大課,但學校里一定要我帶研究生,還好,這幾個研究生,都很紮實,很用功,只是外文根柢差一些,看不懂外文的參考書,本來嘛,他們整整耽誤了十幾年,他們中間年紀最輕的也有三十多歲了……”

老梁用回憶的眼光看著我說,“我們像他們這樣年齡,已經當上教授、系主任了。”

我說,“正是這話——他們正努力地把失去的光陰奪回來。我也是這樣,恨不得把我知道的一切,都交給他們,好把‘青黃’接了上去,可是這二十年來我自己也落後了,外國寄來的新書,有許多名詞我都看不懂,更不用說外國的作家和流派了。明年春天,我還要跟一個代表團到美國去,我真不知道如何對付!同時,我還有寫不完的趕任務的文章,看不完的報紙刊物,回不完的信件,整天忙得暈頭轉向!”

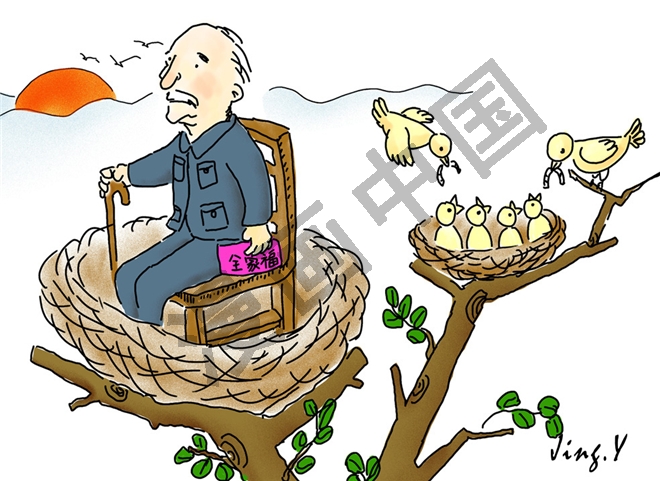

老梁猛地一下站了起來,說,“能忙就好,總比我整天一個人在‘空巢’里呆著強……”

女兒端了一個擺滿餐具的盤子進來,我也站了起來,同老梁把靠牆放的一張方桌抬到屋子的中間。女兒安放好杯箸,便和妻進進出出地擺好一桌熱騰騰的菜。女兒安排老梁、我和她媽媽各據一方,她自己和小文並排坐在老梁的對面,又拿起茅台酒瓶來,笑著說,“三十年不見了,今晚媽媽陪梁伯伯喝一杯,爸爸喝多了不好,少來一點吧。”妻忙說,“梁伯伯是不會喝酒的,茅台酒又厲害,這瓶酒是我讓他帶回去當禮物送人的,大家都少來一點,意思意思吧!”老梁卻一把把酒瓶奪了過去,滿滿地斟了一杯,一仰脖就幹了,又滿滿地給自己斟了一杯,還替我和妻斟了半杯。他一邊用手背抹了抹嘴唇,一面大聲念:

十觴亦不醉

感子故意長

明日隔山嶽

世事兩茫茫

念完,他哈哈大笑了起來,一仰脖又把第二杯酒喝乾了,這時他滿臉通紅,額上的汗都流到了耳邊。妻連忙從他緊握的手裡,奪過酒瓶來,說,“吃菜吧,空肚子喝多了酒要傷人的!”女兒連忙又把妻手裡的酒瓶,放到窗台上。老梁頹然地坐了下去,拿起筷子,睜著浮腫的眼皮望著妻和女兒,說,“你們不但管老陳,還要管我!我是多少年沒人管的了……可是我要是有人管,那有多好!”

這一頓飯一點不像好友久別後的聚餐,老梁是一語不發,好像要拿飯菜去堵回他心裡的許多話,我們也更不敢說什麼。小文驚奇地看看這個,看看那個,趕緊扒拉完一碗飯,就溜回她們屋子裡去了。

妻和女兒撤下飯菜去,把果盤和果刀擺上的時候,老梁已完全清醒了,他接過小手巾來,擦了一下他的煞白的臉,正要說話,門外一連響了幾聲汽車的喇叭。老梁抬頭望著窗外說,“對了,是我侄子替我叫的出租汽車,說是夜裡坐公共汽車進城怕不方便……”女兒趕緊站了起來,說:“梁伯伯,您別忙,我出去和司機說請他等一會兒,您吃完水果再走。”說著就跑了出去。

老梁三口兩口地把妻給他削好的幾片梨,都吃了下去,一面站了起來。提起皮包,伸手便到窗台上去取那瓶酒,妻按住他的手,笑說:“這瓶不滿了,等老陳明春到美國時再給你帶一整瓶去。”他沒有說什麼,我幫他被上大衣,我們去到門口,正碰見女兒回來,老梁忽然問,“小文呢?”女兒說,“她大概睡了。”老梁說,“我去看看她。”

女兒把老梁帶進她們的屋裡,打開床側的燈,在書架後面一張雙人床旁邊,一張小帆布床上,小文把被子裹得緊緊地,睡得正甜呢。老梁低下頭去,輕輕地吻了她一下。妻笑說,“你還是那樣地愛小孩。梁平有孩子吧?”

老梁冷冷地笑說:“沒有,他的媳婦兒嫌麻煩,不要,可她還養了兩隻波斯貓!”

女兒笑著打岔說:“您看我們這屋裡多擠!這本是爸爸和媽媽的書房,讓我們給占了。”

老梁把燈關了,一面走出來,一面回頭對我們說,“你們這個‘巢’多‘滿’呵!”

司機從裡面把后座的車門推開了。老梁拱著背上了車,卻搖下車窗來,對女兒說:“小美子,外面風冷得很,你快陪爸爸媽媽進去吧。”

車尾的紅燈,一拐彎就不見了,女兒扶著我們的肩,推著我們往回走,我們都沒有說話,眼前卻仿佛看見老梁像一隻衰老的燕,扇著無力的翅膀,慢慢地向著遙遠的空巢飛去。

(本篇最初發表於《北方文學》1980年3月號)

作者簡介

冰心(1900.10.05-1999.02.28),原名

謝婉瑩,筆名冰心。取“一片冰心在玉壺”為意。原籍福建福州長樂

橫嶺村人。著名詩人、作家、翻譯家、

兒童文學家。曾任

中國民主促進會中央名譽主席,中國文聯副主席,

中國作家協會名譽主席、顧問,中國翻譯工作者協會名譽理事等職。

919年8月的《晨報》上,冰心發表了第一篇散文《二十一日聽審的感想》和第一篇小說《兩個家庭》。[2]

1923年出國留學前後,開始陸續發表總名為《寄小讀者》的通訊散文,成為中國兒童文學的奠基之作。1946年在日本被東京大學聘為第一位外籍女教授,講授“中國新文學”課程,於1951年返回中國。

1999年2月28日21時12分冰心在北京醫院逝世,享年99歲,被稱為"世紀老人"。