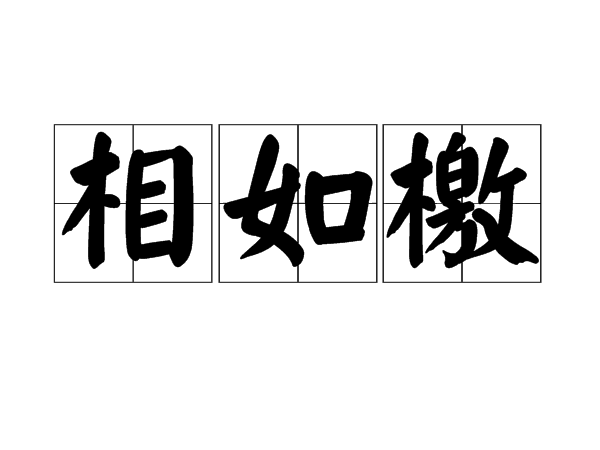

相如檄,典故名,典出《史記》卷一百一十七〈司馬相如列傳〉。司馬相如在擔任郎官期間,曾為了告知巴、蜀百姓,唐蒙所為並非皇上的本意,寫了《喻巴蜀檄》。後因以“相如檄”指曉諭軍民的文告。

基本介紹

- 中文名:相如檄

- 出自:《史記》

- 解釋:曉諭軍民的文告

- 拼音:xiàng rú xí

基本信息

詳細釋義

典源

譯文

告示巴、蜀太守:蠻夷自擅兵權,不服朝廷,久未討伐,時常侵擾邊境,使士大夫蒙受勞苦。當今皇上即位,存恤安撫天下,使中國安寧和睦。然後調兵出征,北上討伐匈奴,使其單于恐怖震驚,拱手稱臣,屈膝求和。康居與西域諸國,也都輾轉翻譯,溝通語言,請求朝見武帝,虔敬地叩頭,進獻貢物。然後大軍直指東方,閩越之君被其弟誅殺。接著軍至番禺,南越王派太子嬰齊入朝。南夷的君主,西僰的首領,都經常進獻貢物和賦稅,不敢怠慢,人人伸長脖頸,高抬腳跟,景仰朝廷,爭歸仁義,願做漢朝的臣僕,只是道路遙遠,山河阻隔,不能親自來朝向漢君致意。現在,不順從者已被誅殺,而做好事者尚未獎賞,所以派遣中郎將前來以禮相待,使其歸服。至於徵發巴、蜀的士卒百姓各五百人,只是為了供奉禮品,保衛使者不發生意外,並沒想到要進行戰爭,造成打仗的禍患。如今,皇上聽說中郎將竟然動用戰時法令,使巴、蜀子弟擔驚受怕,巴、蜀父老長者憂慮禍患。巴、蜀二郡又擅自為中郎將轉運糧食,這都不是皇上的本意。至於被征當行的人,有的逃跑,有的自相殘殺,這也不是為臣者的節操。