白氏文昌魚隸屬文昌魚綱、文昌魚目、文昌魚科,中文異名文昌魚,俗稱蛞蝓、海蟲、松擔物、無頭魚、鱷魚蟲。暖溫性海洋魚類,主要分布於福建廈門市的劉五店,山東的青島、河北的秦皇島、廣東的汕頭和陽江、茂名、湛江等地沿海也時有出現。2003年8月中旬,在廣東茂名市的蓮頭嶺至放雞島一帶海域(面積約150多千米2)采捕到該魚,最大密度達573尾/米2;2004年7月下旬,在廣東湛江市的東海島和雷州灣東、中部海域采捕到該魚,最大密度達760尾/米2。

基本介紹

- 中文名:白氏文昌魚

- 外文名:文昌魚,俗稱蛞蝓、海蟲、松擔物、無頭魚、鱷魚蟲

- 界::動物界

- 門::脊索動物門 Chordata

- 亞門::頭索動物亞門 Cephalochordata

- 綱::頭索綱

- 目::文昌魚目

- 科::文昌魚科

基本信息,形態特徵,生活習性,營養方式,繁殖規律,地理分布,作用價值,

基本信息

學名:Branchiostoma belcheri

中文名:白氏鰓口文昌魚 白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚科中文名:文昌魚科

科名:Branchiostomatidae

形態特徵

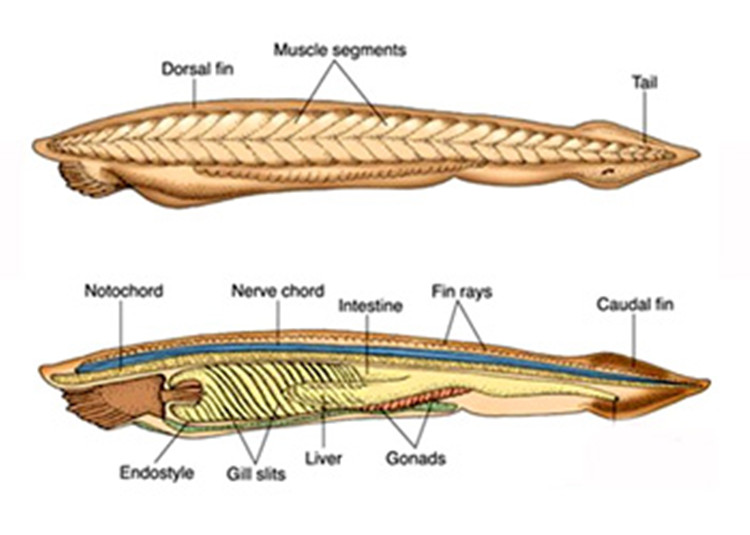

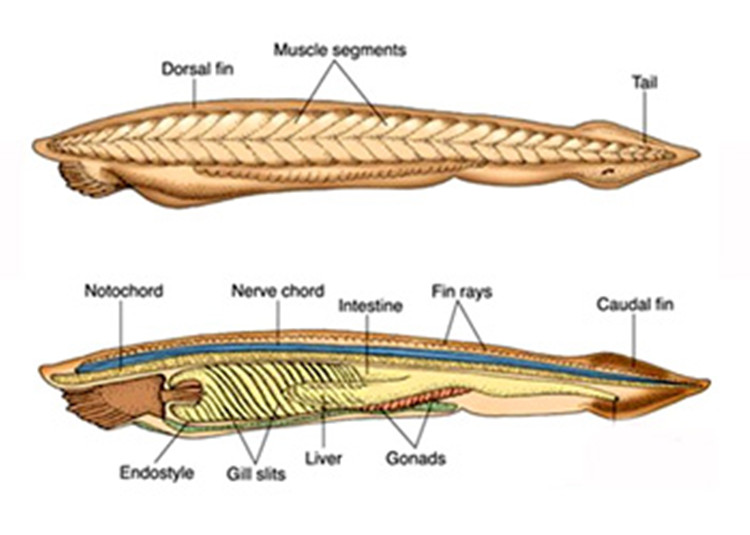

體呈白色半透明,兩端尖,體側扁,具貫穿頭尾之脊索。口幾乎位於中線上,圍鰓腔封閉,身體兩側皆有鰓裂及生殖腺,腹褶對稱且沿腹側直達圍鰓腔孔後,不與腹鰭相連。平均體長約25mm(6.5-44),背鰭基室數約307(274-374),腹鰭基室數約59(47-92),肌節數共65(63-66),分別為圍鰓腔孔前37(35-38)+圍鰓腔孔與肛門間17(16-18)+肛門後11(9-12),生殖腺數最高可達27,最小成熟個體長23.5mm。心臟僅為能跳動的腹血管,血液無色;腦不發達,僅有腦神經2對;排泄器官為按節排列的許多腎管,各自單獨向外開口於圍鰓腔;體背中央有1條低的背鰭褶,尾鰭矛狀;腹部有1對腹褶,其會合處有腹孔;肛門接近尾鰭;全體半透明。雄魚的生殖腺白色,雌魚的檸檬黃色。1齡魚體長18~22毫米,2齡平均體長29毫米,3齡平均體長45毫米;高齡魚體長可達63毫米(見於廈門)。壽命3~4年。 白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚生活習性

棲息於溫暖淺海域的底砂中,僅露出前端以濾食。生活在水深8~15米、水質澄清、潮流緩慢、底質為沙的海區,營潛居生活;潛沙時,倒臥潛入疏鬆的沙質灘里,然後再把前端露出灘面。劉五店的該種密集區,其底質為:碎貝殼占3.0%~4.0%,直徑1.0~1.5毫米的沙子占36.5%,直徑0.5~1.0毫米的沙子占42.5%,直徑0.5毫米以下的沙子占18.0%。游泳能力弱,鑽沙本領強,移動範圍不大。鹽度低於15時不能正常生活,適宜生長的鹽度為21.0~31.6。 白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚營養方式

植物食性,攝食硅藻,主要種類有圓篩藻、小環藻、舟形藻等。以過濾方式取食。

繁殖規律

1齡時部分個體達性成熟,3齡時全部個體達性成熟;雄雌異體,體外受精。2齡的成熟雌體,1年內產卵2次,第一次在6~7月,第二次在12月上旬;3齡的成熟雌體,年初有部分個體開始產卵,5月進入產卵高峰期,到了11月下旬仍有部分個體在產卵。4齡個體性腺完全消失,並於每年的4月以後全部死亡。 白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚

白氏鰓口文昌魚地理分布

廣泛分布於東亞海域,從日本南部沿著中國海岸線,經台灣、菲律賓群島、東印度群島、印度、新加坡、泰國、香港,往南往東到澳洲北部,以及位於西印度海的馬達加斯加、非洲東南部。台灣東北角、金門、馬祖海域。