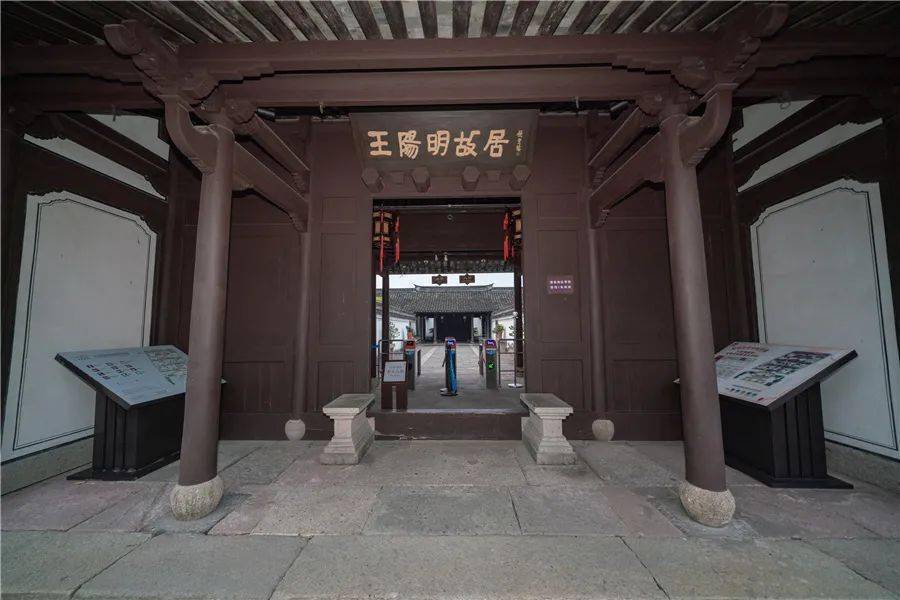

基本介紹

- 中文名:王陽明紀念館

- 地理位置:江西省南昌市

邂逅舊志里的王陽明

眾所周知,王陽明與南昌有著許多不解之緣,在南昌,流傳著他在新婚夜與萬壽宮老道徹夜長談的趣聞,傳誦著他挺身而出挫敗宸濠叛亂的壯舉,留下了他因功被封新建伯,授文成諡號的美談,可以說,王陽明在南昌歷史上留下了濃墨重彩的一筆,而在明萬曆十六年《新修南昌府志》里,也記錄了王陽明一生中“立德、立功、立言”的不朽功績。

作為距離王陽明生平最近的一部南昌舊志,明萬曆十六年《新修南昌府志》成書於1588年,由當時知名學者章潢,歷時一年編纂而成。它記錄了王陽明在南昌從祠孔廟的盛況,也留下了南昌人民為他修祠立碑的史實,書中關於王陽明的記錄多達十餘處,其中包括詩歌三首,奏疏兩道,祠記兩篇,以及王陽明在南昌平叛的詳細過程,可以說是研究王陽明在南昌活動的一部重要史料。

立功:剿叛亂於雷霆之間

王陽明一生最大的軍事功績,就是平定洪都的寧王朱宸濠叛亂。在南昌府志(第二十四卷•雜錄類•記事)中,用了這么一段來記載王陽明平叛的過程:十八日,都御史王守仁發兵臨江、樟樹鎮…二十日,進省城,城門不守…二十五日,知府伍文定以火艦襲之…宸濠為伍文定部下王冕所執。

從正式發兵到擒獲寧王,王陽明只用了短短十天不到的時間,足見他的足智多謀,用兵如神。

在府志(第三十卷 •藝文類 •詩賦)中收錄了王陽明所寫的《鄱陽戰紀》,展現了當時驚心動魄的場景:

甲馬秋驚鼓角風 ,旌旗曉拂陣雲紅 勤王敢在汾淮後,戀闕真隨江漢東。

挽狂瀾於既倒,扶大廈之將傾的王陽明,讓南昌避免了更大腥風血雨。府志(第二十八卷 •藝文類•祠記)中的《王文成公祠碑》里稱讚道:匪公擒濠,萬乘來狩。 我室我家,費保相守?公之德矣,如山如阜(fu)。

立德:救萬民於水火之中

剿除寧王叛亂,王陽明居功至偉,而他在平叛後的德行,更是令人欽佩。

順利平定寧王叛亂後,視國事為兒戲的明武宗卻要御駕親征,南昌即將面臨一場新的兵災之時,王陽明站了出來。

為了阻止皇帝親征的鬧劇,王陽明親赴南京獻俘,且多次上奏朝廷,請求減免江西賦稅。在南昌府志(第二十五卷•藝文類•奏疏)中記載了他兩次上疏的內容。

在《計處地方疏》中,他是仗義執言,憂國憂民:“是蓋以百姓之產,納百姓之糧,以地方之財,還地方之用,民沾惠而國不費;事就緒而財不傷。”

在《徵收秋糧稽遲待罪疏》中,他是主動攬責,為民請命:民之瘡胰已極,實無可輸之物。別夫離婦,棄子鬻女,有耳者不忍聞,有目者不忍睹也。

王陽明的上下周旋,多番努力,最終讓南昌人民得以修養生息,他的德行也被南昌人民牢記在心,《王文成公祠碑》中這樣寫道:

“公心獨苦,公民晏如。維公德懋(mao),維公功巍。”

立言:得‘良知’於風波之後

經歷了“宸濠之亂”“忠泰之變”的生死砥礪,王陽明益發相信:“良知”足以使人 “明心見性”,忘卻患難,超越生死。

南昌府志(第二十四卷•雜錄類•記事)中提出:“經張許之難,始有‘致良知’之說,曰‘某於此良知之說,從百死千難中得來,不是容易見得到此’。故良知之學發自豫章,而豫章人士鹹宗之。”

時至今日,雖然“致良知”學說的起源仍有爭議,但作為距離王陽明去世後僅僅僅59年的一部官方誌書,能給出這樣的論斷,足以證明,南昌對王陽明提出‘致良知’學說的重要意義,而至“至良知”學說的確立,也讓王陽明精神境界升華到新的高度。府志(第十六卷• 封爵類•名宦傳)中稱王陽明“銳志理學,乃獨得不傳之緒,曰‘致良知 ’,為一代儒宗 。”

回望歷史,我們追思王陽明堅持理想,堅守正義的寬廣胸襟;立足當下,我們學習王陽明懷胸天下,捨我其誰的奉獻精神;展望未來,我們常懷王陽明為民請命,敢於擔當的優良德行,在新時代做到知行合一,以致良知。