簡介 新型的電子產品尤其是攜帶型電子產品如

數位相機 、手機、平板電腦等在人們的工作和生活中得到越來越多的使用,與之相配套的充電器也沿用傳統的有線充電器。而有線充電器的兼容性、通用性比較差,使用者攜帶、充電均不方便。同時,廢棄後處理增加了對環境的污染。故為用戶提供更加可靠、便捷、方便、及時的充電設備迫在眉睫。無線技術的發展,使得無線電功率的傳輸成為可能,無線充電器的研究與開發也將實現用戶的要求。

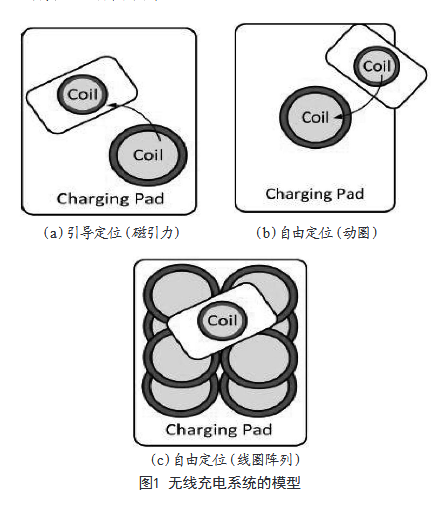

未來的電池充電將會有三種主要形式:可視充電、智慧型充電和無線充電。2016年國際無線充電聯盟(WPC)的成員只有138家,但在今年WPC的技術企業已超過200家,如蘋果、三星、HTC、華為、聯想、小米、諾基亞、索尼等多家主流手機廠商。一般來說,一個Qi無線充電器有一個平面,被稱為充電板,移動設備可以放在上面充電。Qi指定三種不同的方法用於線圈校準,即:引導定位(磁引力)(如圖1(a)所示)、自由定位(動圈)(如圖1(b)所示)和自由定位(線圈陣列)(如圖1(c)所示),下面對這三種方法進行簡單闡述。

圖1 無線充電系統的模型 第一,引導定位(磁引力):即一個一對一的固定位置充電為放置的充電設備和達到精確校準作引導,這種校準方法的優勢簡單,但它在充電設備中需要一系列被磁鐵吸引的材料,因此,渦流相關的功率損耗(從而溫度升高)將被引誘磁吸引子。第二,自由定位(具有可移動的初級線圈):也是一對一能定位充電的設備充電,這種方法需要一個機械地可動的初級線圈,調諧其與充電設備的位置相耦合,然而,可動機械部件往往使系統可靠性降低,此外,對充電的多個設備,對初級線圈的馬達控制是複雜且昂貴的。第三,自由定位(線圈陣列):允許多個設備充電的同時不考慮他們的位置,與上面兩種方法相比,這種校準方法是以更昂貴、更複雜的繞組結構和控制電子元素為代價,提供了更多的用戶友好性。

研究現狀 無線充電打破了電能傳輸只能依靠

導線 直接接觸式傳輸的方式,屬於非接觸式傳輸,能夠避免接觸式電能傳輸可能帶來的接觸火花、滑動磨損、爆炸電擊等問題。無線電能傳輸方式主要分三種:電磁感應式、電磁諧振式和電磁輻射式。電磁感應式是目前最常用的無線電能傳輸方式,其技術已經量產,在生產成本上低於其他技術,並且通過安全與商場驗證。目前,有三大主流聯盟致力於無線充電技術的開發及標準制定,這三大聯盟是Alliance for Wireless Power(A4WP),Power Matters Alliance(PAM)及Wireless Power Consortium(WPC)。Qi標準為WPC推出的“無線充電”標準,採用了目前最主流的電磁感應式充電技術。Qi標準主要針對攜帶型電子產品如照相機、視頻和

音樂播放器 、玩具、個人護理及手機等。目前,小功率無線充電器的研究設計主要針對手機端無線充電,採用的都是基於TI公司的BQ500211專用晶片,在一些小功率終端也都採用的是專用集成晶片,使用專用集成晶片在初期開發上能節省開發時間,但從長遠上考慮不利於成本的降低及後期的擴展升級。

無線充電技術雖然得到了一定的發展,但在發展過程中仍舊存在一些棘手的技術問題。第一,充電效能不高。一旦距離稍微遠了一點充電的效率就會急劇降低,需要浪費大量的時間和資源才能完成充電,故而使用意義不大。第二,充電過程中的安全問題。大功率的無線充電設備會產生大量的

電磁輻射 ,對身體健康造成一定的不良影響,同時也會對飛機、通信等產生干擾影響。第三,實用性方面。目前的無線充電技術還是只能需要固定在某個定點的位置才能實現,這並不方便故而實用性不高。第四,價格昂貴,由於無線充電技術目前還只是處於初步研發套用階段,研究的成本較高,所以其研發的產品價格也相對高昂。

工作方式 電磁感應 這是最常見的無線充電器的工作方式,它利用電磁感應的原理,通過初級和次級線圈之間的電磁感應來產生電流,從而實現能量在空間範圍內的傳遞;這種無線充電器的實現方式得到了無線充電聯盟的推廣。

無線電波 無線電波是現階段無線充電器發展比較成熟的一種無線充電方式,它的工作原理是利用微型高效接收的電路來捕捉空間中的無線電波,然後將電磁能轉化為穩定的電能。目前已經有公司宣稱可以實現對幾米以外小於蜂窩電話的電子設備進行無線充電。

圖2 無線充電器 電磁共振 這是一種還處於研發階段的無線充電技術,此項技術主要由美國麻省理工學院物理教授所帶領的團隊進行研究,英特爾公司的工程師以該項技術作為基礎,實現了在距離電源約1米左右的地方點亮了一個60瓦的燈泡,而且具有75%的傳輸效率。英特爾的工程師表示下一個目標將是利用這種無線充電技術,對經過改裝的筆記本電腦進行充電。不過要想實現這一目標,還需要解決好電磁場對電腦中其它元件的干擾和影響。

使用標準 為了使不同品牌的產品能夠共用同一個充電器,提高無線充電器的通用性,全球首個推動無線充電技術的標準化組織——無線充電聯盟(Wireless Power Consortium,以下簡稱“聯盟”)推出的“無線充電”標準,無線充電聯盟(WPC)標準下,無線傳輸的功耗僅為 0~5W。達到這一標準範圍的系統在 2 個平面線圈之間使用電感耦合將電力從電力傳送器傳輸給電力接收器。原副線圈之間的距離一般為 5mm,輸出電壓調節由一個全局數字控制環路負責,這時電力接收器會與電力傳送器通信,並產生功耗。該通信是一種通過反向散射調製從電力接收器到電力傳送器的單向通信。在反向散射調製中,電力接收器調整負載,從而改變電力傳送器的電流消耗。對這些電流變化進行監控,並解調成2 個設備協同工作所需的信息。通信協定包括模擬、數字聲脈衝(ping)、身份識別、配置和電力傳輸。

電力接收器放置在電力傳送器上時出現的典型啟動順序如下:

(1)來自電力傳送器的模擬 ping 檢測到對象的存在。

(2)來自電力傳送器的數字 ping 為模擬 ping 的加長版,並讓電力接收器有時間回復一個信號強度包。若該信號強度包有效,則電力傳送器會讓線圈保持通電並進行下一步驟。

圖3 無線充電器 (3)身份識別和配置階段,電力接收器會傳送一些數據包,對其進行身份識別,並向電力傳送器提供配置和設定信息。

(4)在電力傳輸階段,電力接收器向電力傳送器傳送控制誤差包,以增加或減少電力。正常運行期間,每隔約250ms 傳送控制誤差包,而在大信號變化期間每隔 32ms傳送一次。另外,在正常運行期間,電力傳送器每隔 5s 傳送一次電力包。

(5)為了終止電力傳輸,電力接收器傳送一條“終止充電”訊息或者 1.25s 內不進行通信,使電力傳送器進入低功耗狀態。在 Qi 標準下,手機、相機、電腦等產品都可以用 Qi 無線充電器充電,大規模的無線充電將成為可能。

部署策略 現有的文獻解決了四種不同場景下的無線充電器部署策略問題:

(1)點配置處理靜態充電器的部署來支持靜態設備具有無線能量,如Chiu等最小化充電器數目,通過理論分析與數值仿真方法利用兩種集中式貪婪算法解決了網路充電覆蓋的需求;

(2)路徑配置的目標是在移動設備的旅行路徑中部署靜態充電器對移動設備進行充電(如用於人類可穿戴或可植入的感測器),如Liao等最大化生存速率,通過理論分析與系統級仿真利用一種集中啟發式貪婪算法解決了充電器數目的限制;

(3)多跳配置決定在靜態網路中放置靜態充電器的位置,其中設備也能有無線能量傳輸功能並能彼此分享能量,如Rault等最小化充電器的數目,通過數值仿真方法利用基於混合ILP的集中式方案解決了網路覆蓋需求和為能量傳輸路數的最大化限制;

(4)地標配置涉及兩個步驟:為移動充電器選擇地標輪流訪問和聚類地標作為群體來部署移動充電器。地標的位置是停放的充電器在鄰近為多個靜態設備提供並發的充電,如Erol-Kantarci等最小化了地標配置和最大化了傳輸到優先權高的節點的能量,均通過數值仿真方法利用基於ILP的集中式方案分別解決了全部能量補充的需要與充電器的容量受限的問題,以及最大化地標的數目,傳輸範圍受限和優先權高的節點的功率需求和充電器的容量受限的問題。

圖1 無線充電系統的模型

圖1 無線充電系統的模型 圖2 無線充電器

圖2 無線充電器 圖3 無線充電器

圖3 無線充電器