基本介紹

- 中文名稱:烏勒本

- 地理標誌:東北亞

- 批准時間:2006年5月20日

- 非遺級別:國家級非物質文化遺產

- 遺產編號:Ⅰ-12

- 民族:滿族

- 滿語:ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ

- 轉寫:ulabun

- 別名:滿族說部

- 形式:長篇說唱藝術

簡介,分類,窩車庫烏勒本,包衣烏勒本,巴圖魯烏勒本,給孫烏春烏勒本,意義,窩車庫烏勒本,相關概念,“窩車庫烏勒本”的界定,“窩車庫烏勒本”的異文情況,文本類型,傳承方式,滿族神話,

簡介

烏勒本(滿語:ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ,轉寫:ulabun,意為“傳”或“傳記”),又稱“滿族說部”,是通古斯語系民族尤其滿族人的一種長篇說唱藝術。特點是神聖和隆重,它的講述人多是族中長者,在焚香、漱口、祭拜神靈後選講族藏說部,再配以鈴鼓扎板,夾敘夾唱,意在說“根子”、敬祖先、頌先烈,聽者謙恭有序,倍顯肅穆。說唱說部並不只是消遣和娛樂,而被全族視為一種族規祖訓,一般情況下,說部要每個晚上或選個固定時辰連續講上十餘天,多則數十日,甚至月余。

“滿族說部根植於滿族及其先民講古的民俗沃土之中,歷史文化積澱特別厚重。考其源,蓋出於滿族氏族對祖先英雄崇拜觀念之高揚。”滿族講唱說部靠口耳相傳,主要在氏族內傳詠,代代相承。最早大多用滿語說唱。清中葉後滿語漸廢,改用漢語並夾雜一些滿語演唱。滿族說部內容凝重,氣勢恢宏,包羅氏族部落興亡發軔、蠻荒古祭、開拓創業、英雄史傳、民族習俗、生產生活等,人們稱它為北方民族的百科全書。 烏布西奔媽媽

烏布西奔媽媽 烏布西奔媽媽

烏布西奔媽媽

烏布西奔媽媽

烏布西奔媽媽 烏布西奔媽媽

烏布西奔媽媽分類

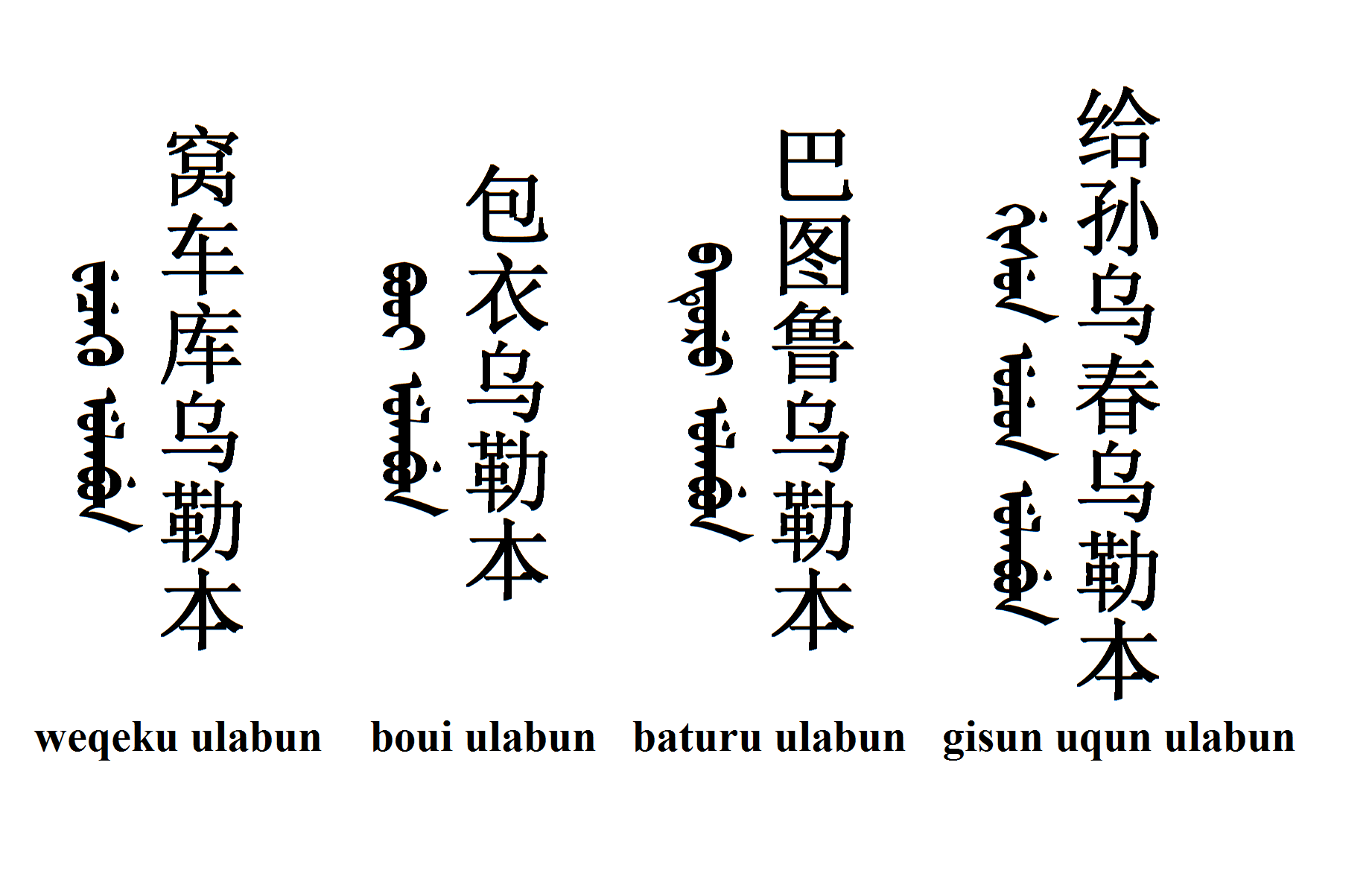

目前滿族說部遺存的存藏主要有“窩車庫烏勒本”、“包衣烏勒本”、“巴圖魯烏勒本”和“給孫烏春烏勒本”4個方面的內容:

四類烏勒本對應滿文

四類烏勒本對應滿文窩車庫烏勒本

滿語:ᠸᡝᠴᡝᡴᡠ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ(轉寫:weqeku ulabun),ᠸᡝᠴᡝᡴᡠ(weqeku)意為“家中祭祀的神,家神,神祗”,ᠸᡝᠴᡝᡴᡠ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ直譯即“家神傳”。

“窩車庫烏勒本”是由滿族一些姓氏薩滿講述並世代傳承下來的薩滿教神話與歷世薩滿的事跡,俗稱“神龕上的故事”。典型代表有《天宮大戰》、《烏布西奔媽媽》等。

包衣烏勒本

滿語:ᠪᠣᡠ᠋ᡳ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ(轉寫:boui ulabun),ᠪᠣᡠ᠋ᡳ(boui)為ᠪᠣᡠ᠋᠋(bou,意為“家”)的屬格,即“家的”,ᠪᠣᡠ᠋ᡳ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ直譯即“家傳”。

“包衣烏勒本”即家傳、家史,主要講述家傳家史。近10年來在滿族姓氏中發現較多,以《薩大人外傳》、《飛嘯三巧傳奇》、《雪飛娘娘和包魯嘎罕》等作品為代表,影響很大。

巴圖魯烏勒本

滿語:ᠪᠠᡨᡠᡵᡠ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ(轉寫:baturu ulabun),ᠪᠠᡨᡠᡵᡠ(baturu)意為“勇士,英雄”,ᠪᠠᡨᡠᡵᡠ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ直譯即“英雄傳”。

“巴圖魯烏勒本”即英雄傳,主要講述“英雄人物”、“真人真事”,《紅羅女》等流傳較廣。

給孫烏春烏勒本

滿語:ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡠᠴᡠᠨ ᡠᠯᠠᠪᡠᠨ(轉寫:gisun uqun ulabun),ᡤᡳᠰᡠᠨ(gisun)意為“話”,ᡠᠴᡠᠨ(uqun)意為“歌”。

“給孫烏春烏勒本”以唱為主,主要歌頌各氏族歷史人物,相關說部正在整理中。

意義

滿族說部豐富了我國北方歷史文獻記載之不足,對於民族史、疆域史、民族關係史的研究,乃至人文學和民俗學的研究,都是彌足珍貴的文化遺產。滿族說部在歌頌先民英雄事跡的過程中,向後人展示了豐富多彩的民風、民俗活動,生動活潑的薩滿祭祀儀式,以及天文、地理、動植物種類和生活習性等北方少數民族的知識,對已不復存在的生產習俗、原始宗教信仰等豐富的記述,是了解和研究北方諸民族人文學、社會學、民俗學難得的珍貴線索。

為了蒐集滿族說部的歷史,富育光(滿洲族)曾用20多年的時間踏遍關東大地,把封閉了幾百年的滿族說部《烏布西奔媽媽》向世界展示出來。2000年,美國加利福尼亞大學人文學家詹姆斯博士聞訊趕來拜訪他,原因是詹姆斯博士在俄羅斯錫霍特山找到了德煙山古山洞,親眼看到了一些呈旋轉形刻在懸崖上洞穴里的文字,從而證實了“烏布西奔媽媽”故事的真實性。

窩車庫烏勒本

“窩車庫烏勒本”為滿族說部一類,在滿族民間亦將神本子稱為“窩車庫烏勒本”,而神本子、神歌、神諭與滿族神話亦有某種關聯。其主要講述薩滿教神話和薩滿祖師們非凡神跡,俗稱“神龕上的故事”。

相關概念

薩滿神歌(抑或稱為薩滿歌、神歌)、神本子、神諭中都有神話的內容,而很多神話的講述是在薩滿祭祀時完成的。滿族神話有廣義和狹義之分,廣義神話論之代表為富育光,他認為“滿族神話的廣義內涵,系指女真時期流傳下來的北方民族神話。而且其具體含義則應是包括了北方諸民族在內的通古斯語族所沿續、傳承、保留下來的諸神神話。因而可以說,滿族神話其外延是很廣闊的。包容了北方神話的源流與演化。”(狹義的滿族神話,指滿族及其先世神話,包括在零星出版的神話集子和各種《滿族故事選》中見到的神話,以及作為神話集出版的烏拉熙春蒐集翻譯整理的《滿族古神話》、傅英仁講述的《滿族神話故事》和《傅英仁滿族薩滿神話》,馬亞川講述的《女真薩滿神話》等。詳盡的研究見富育光的《滿族薩滿教和神話》、富育光和王宏剛合著的《薩滿教女神》,關於滿族神話研究的論文也不少。)

薩滿神歌是歌、舞、樂為一體的藝術形式,它包括祝辭、禱詞和神詞。廣義來講,神歌還包括開天闢地、萬物起源、民族溯源以及各種神靈的故事。廣義的神歌其實包含了神話的主要內容。而神本子是滿族民間的稱呼,它記述了薩滿神歌、神靈、祭祀儀式,乃至本氏族、部落的神話傳說。一些學者認為神歌、神本子在內容上有相同的地方。如富育光認為神諭就是神本子,“神諭滿語叫渥車庫烏勒奔,意為神龕上的傳說。神諭自有文字記載以來,常稱之為比特合本子。比特合,滿語書意,本子為漢語,這是一個滿漢合璧詞,也就是人們所說的神本子,也稱神諭、古諭。”神本子與神諭有密切的關係,滿族神本源於滿族口傳神諭,後者是前者的基礎,神本是口傳神諭的發展形態。神本子主要記述人們遵從的行為,精神信仰方面神本記載極為簡略。神諭的內容包括創世神話、宇宙神話,族源族史,還包括薩滿教起源故事,本姓薩滿故事等。

筆者認為神歌是歷代薩滿祭祀表演的“音聲文本”,神本子就是薩滿祭祀時依仗的“文字文本”。滿族神話的範疇比神歌、神本子、神諭更為廣泛;在表現形式上神歌主要是韻體的,神本子散韻都有,神諭主要是散體的敘事。

而“渥車庫烏勒奔”(即weqeku ulabun),在前人的著述中還將其稱為“烏車姑烏勒本”或“窩車庫烏勒本”。1990年富育光在其著作《薩滿教和神話》中將“烏車姑烏勒本”特指《天宮大戰》故事,“烏車姑”實為神位、神板、神龕之意。“烏車姑烏勒本”即“神龕上的故事”,也就是薩滿教原始神話。毫無疑問,“烏車姑”和“窩車庫”同義,在民眾中所指為《天宮大戰》。“窩車庫烏勒本”主要存放於神龕上,一般比較短小,全部講完短則不足一小時,長則幾天。

“窩車庫烏勒本”的界定

“窩車庫烏勒本”是滿族說部中重要一類,現在,“烏勒本”和滿族說部經常混在一起使用,談到具體的文本時,或為“烏勒本”或為滿族說部。富育光按照滿族說部的形式和內容將“烏勒本”分為四類:“窩車庫烏勒本”、“包衣烏勒本”、“巴圖魯烏勒本”和“給孫烏春烏勒本”。“窩車庫烏勒本”囊括其中的有《天宮大戰》、《烏布西奔媽媽》、《恩切布庫》、《西林色夫》和《尼山薩滿》。富育光通過不間斷地蒐集資料,在《天宮大戰》之外加人了其他四部。目前,很多學者都接受了富育光的分類標準,在其著作、論文中都採用了富育光的觀點。

“窩車庫烏勒本”指“神龕上的故事”,神聖性自不待言,那么它等同於神話嗎?本文將以傳統的民間文學的分類標準重新加以劃分。

“窩車庫烏勒本”篇幅都比較短小,具體到《尼山薩滿》,因其異文較多,從幾千字到兩萬字不等;《烏布西奔媽媽》中有“引曲”、“頭歌”、“創世歌”、“啞女的歌”、“古德瑪發的歌”、“女海魔們戰舞歌”、“找啊,找太陽神的歌”、“德里給奧姆女神迎回烏布西奔”、“德煙阿林不息的鯨鼓聲”、“尾歌”,共6213行,一共5萬7千字;《恩切布庫》分為“序歌”、“火山之歌”、“光耀的經歷”、“恩切布庫女神被野人們擁戴為頭位達媽媽(烏朱扎蘭媽媽)”、“恩切布庫女神率領舒克都哩艾曼開拓新天地”、“恩切布庫女神傳下了婚規和籽種”、“恩切布庫女神創製約法”,“違者遭神譴”、“恩切布庫女神索求長生之藥”,“魂歸天國”,共4507行,4萬多字;在《薩滿教與神話》中披露的《天宮大戰》文本大約1萬多字;《西林色夫》有頭歌、引子、七部分正文加尾歌共4147行。

在這5個文本中,《天宮大戰》被公認為是神話、《烏布西奔媽媽》被公認為是史詩;《尼山薩滿》是最有爭議的一個,屬於神話、史詩還是傳說?德國學者吉姆稱有一部被人們譽為“滿族的奧德賽”的文本,他指的就是《尼山薩滿傳》,是曾經廣泛流傳的原始敘事詩“Teptalin”。尼山薩滿也被稱作陰間薩滿、音姜薩滿,按照我們傳統的文類標準,《尼山薩滿》應該被歸為傳說,《天宮大戰》是神話,《恩切布庫》、《烏布西奔媽媽》是敘事詩的形式,是史詩。但是具體而言,似乎又有些不同。

神話一般歸於散體敘事的範疇,但在滿族神話中,《天宮大戰》卻出現了從韻體發展到散韻結合的形式。白蒙古版本的《天宮大戰》即為韻體的;《尼山薩滿》和《西林色夫》雖是傳說,但是其中《尼山薩滿》最初以唱為主,後來發展到說唱結合,何世環講述時就完全變成散體的。《恩切布庫》和《烏布西奔媽媽》現在的版本主要是唱的,《烏布西奔媽媽》在形成過程中,不僅有說唱形式的,也有敘述體的。這與史詩未必都以詩體來演述是相契合的。

我們發現,在“窩車庫烏勒本”中,幾乎都是關於女性的故事,和印度人的西地史詩相似。以女神為中心形成龐大的女神體系,她們或為女神的侍女或為女神下凡,而女薩滿也是由女神派來的鷹撫育大的。講述的內容為滿族氏族認同現代生活的特許證,包括對天地如何形成、人類的生存和繁衍、天神與惡魔耶魯里(天宮大戰)之間的鬥爭以及天庭的秩序是如何確定下來的解釋,而這一切都是在女神的指引下才逐步走向正軌的。

“窩車庫烏勒本”的異文情況

一般說來,薩滿傳承的滿族神話具有神聖性、神秘性等特點,與世俗性的民間故事、傳說不同,在傳承過程中傳承主體不能進行隨意的 再創作,這也是它們能夠保留原始神話母題的主要原因。但是,“窩車庫烏勒本”隨著歷史的發展過程中有眾多異文,《烏布西奔媽媽》原來稱作《媽媽墳傳說》、《白姑姑》(或稱《白老太太的故事》)、《鹿石樁的故事》。富育光認為“從故事內容與流傳地域分析,《白姑姑》故事很可能就是《烏布西奔媽媽》在民間早期傳播中的母胎傳本,或者說是簡略異本。《烏布西奔媽媽》能夠更集中而突出地保留了古樸的引歌頭歌、尾歌和伴聲等詠唱結構形式,也證明其源流古遠。著名史詩《烏布西奔媽媽》,便是東海女真人古老的原始長歌。”《烏布西奔媽媽》傳播中形成不少變異故事,有說唱形式的,也有敘述體的。

《天宮大戰》在形成過程中也有不少異文,有1936年富希陸《天宮大戰》殘本;1936年孫吳縣關鎖元之父《穆丹林神》;四季屯富七大爺講述的《天宮大戰》和閻鐵文之父講唱的異文;在寧安地區還有傅英仁講述的《佛赫媽媽和烏申闊瑪發故事三則》(《佛赫媽媽和烏申闊瑪發》、《天宮大戰》和《八主治世》);在遜克縣說法也不一致。《天宮大戰》原本為唱的,白蒙古傳承下來的文本就是用滿文講唱的,目前我們見到的是翻譯為漢語的文本,有很多不通順之處。

《尼山薩滿》異文很多,在北方各個民族都有流傳,最初多用滿語流傳,現在漢化得比較厲害,既有較濃厚的滿族薩滿教的遺存,也融入了儒家思想和道家思想,據有的學者估計其產生時間應在明代時期。

《西林色夫》主要在琿春何舍里家族中講唱,《恩切布庫》中女神恩切布庫帶領遠古先民開拓了北方疆土。

文本類型

“窩車庫烏勒本”主要依靠各氏族的薩滿口頭傳承,這是“烏勒本”流傳的最初形式。當然還有其他的類型如口述記錄本、手抄本、提要本和異文綜合本等。

口述記錄本

20世紀80年代前,滿族說部基本上都以口述記錄為主,80年代以後基本都使用了錄音錄像設備。但是由於多種原因,在20世紀80年代調查的滿族說部並沒有全部錄音,唯一記下來的有《烏布西奔媽媽》。1930年,凌純聲到赫哲族地區調查,記錄了19則赫哲族故事,其中有《一新薩滿》,《一新薩滿》就是《尼山薩滿》在赫哲族中流傳的異文。在我們掌握的說部中,口述記錄本有《天宮大戰》、《烏布西奔媽媽》。

20世紀80年代前,滿族說部基本上都以口述記錄為主,80年代以後基本都使用了錄音錄像設備。但是由於多種原因,在20世紀80年代調查的滿族說部並沒有全部錄音,唯一記下來的有《烏布西奔媽媽》。1930年,凌純聲到赫哲族地區調查,記錄了19則赫哲族故事,其中有《一新薩滿》,《一新薩滿》就是《尼山薩滿》在赫哲族中流傳的異文。在我們掌握的說部中,口述記錄本有《天宮大戰》、《烏布西奔媽媽》。

手抄本

“民間鈔本、薩滿神卷乃至家族宗譜之類的手寫文本”是滿族口頭文學的最早記錄,馬名超認為滿族抄本的形成大抵成文於晚清或稍遲的一段時間。寧安十二部族的原始神話和《兩代罕王傳》、《薩布素將軍》、《紅羅女三打契丹》等,在當地滿洲族人中也都早有漢語文傳抄,其所涉及地域十分廣闊,而且不乏北方民族歷史大遷徙中的“攜來之物”。民間文學從長期單一的口頭傳播,到口傳與文字記錄相併行(初期仍以口傳為大量的)。

“民間鈔本、薩滿神卷乃至家族宗譜之類的手寫文本”是滿族口頭文學的最早記錄,馬名超認為滿族抄本的形成大抵成文於晚清或稍遲的一段時間。寧安十二部族的原始神話和《兩代罕王傳》、《薩布素將軍》、《紅羅女三打契丹》等,在當地滿洲族人中也都早有漢語文傳抄,其所涉及地域十分廣闊,而且不乏北方民族歷史大遷徙中的“攜來之物”。民間文學從長期單一的口頭傳播,到口傳與文字記錄相併行(初期仍以口傳為大量的)。

戈列賓西克夫1908年、1909年、1913年發表了在齊齊哈爾附近、愛輝、海參崴蒐集的《尼山薩滿》滿文手抄本。這些手抄本都由當地的滿族人完成,如愛輝里圖善保存的兩個手抄本,和德克登額書寫的手抄本;還有沃爾科娃1961年公布的版本。

提要本

提要本也是手抄本之一種,但是它的篇幅較短,新老薩滿基本上以口耳相傳的方式或提綱挈領地傳授主要內容,神諭就為其傳授的提要本。“窩車庫烏勒本”放在神龕上,提要本比較適合神龕狹小的空間。在傳承過程中,薩滿內部的傳承基本上都是以口耳相傳的方式或提綱挈領地傳授主要內容。

異文綜合本

“窩車庫烏勒本”在流傳過程中形成多個異文,傳承人以其中的一個文本為主,自覺地接受了其他異文的主要內容,進行增刪、潤色、加工;有的是將蒐集到的文本綜合整理。

某一民間文學作品處於真正的口傳階段,任何後續的部分都可能納入經典演說的文本。如《尼姜薩滿》為富希陸根據其母口述和當地富、吳、祈姓祖傳手抄本內容整理而成,之後陸續修改,核校三次。《烏布西奔媽媽》在流傳過程中有多個異文,富育光就蒐集到不少東海女真神話、南海號子歌謠、白姑姑故事以及滿族譜牒、薩滿神諭與神偶等實物,還有《烏布西奔媽媽》滿文傳本及趕海歌謠。在傳承過程中有的傳承人就自覺地接受了其他異文的主要內容,進行改變;有的是蒐集整理後加以綜合形成。比較特殊的是《尼山薩滿》,此次吉林省說部集成委員會出版的《尼山薩滿》就吸收了不同民族、不同地域流傳的異文分別列出,保持了其本真狀態。

在流傳過程中,有的烏勒本會以不同的形式流傳,如《尼山薩滿》就有口頭流傳和手抄本兩種文本形式。口頭文本或口傳文本如《尼山薩滿》形態不一,在民間還有流傳;《烏布西奔媽媽》由富育光採錄之前,尚為口傳形式。

傳承方式

“窩車庫烏勒本”的傳承方式和文本類型有著密切的關聯。

薩滿間的口耳相傳

方各民族對於只有神聖崇高的“神們的事情”不是任何人都可以傳講的。對於“烏車姑烏勒本”的原章原節,字字句句,唯由一族中最高神職執掌者,即德高望重的安班薩滿瑪法(大薩滿),才有口授故事和解釋故事的資格。在老薩滿指導下,往往族權執掌者——罕或達,或穆昆也有神授的講述才能。薩滿往往是最有才華、最孚眾望的民族口碑文學的講述家、歌手、民間史詩的講唱人。人才濟濟,遺產浩瀚,致使在滿族諸姓中至今保留下來的神話極其豐富多彩。像趙東升是該氏族的穆昆達,傅英仁曾經是薩滿。現在口頭流傳的還有比較短小的說部或說部中的一部分內容,如何世環講述的《陰間薩滿》。

夢托神授

跟薩滿傳承有神授的情況類似,有的人既非該氏族的薩滿,也非該氏族的穆昆達,但是在特異的情況下夢中得到本氏族祖先或薩滿傳授,學會本氏族的歷史或遠古的神話。這種情況極為罕見,我們僅找到一條相關的文字記錄。

在《薩滿教與神話》中提到《天宮大戰》的講述者富德才的神奇經歷:

民國初年,寶音薩滿弟子富德才老人,曾於病中夢到黑龍江邊釣到九條黑色七星魚,醒來瘋狂地滿屋找七星魚。全家大驚,結果果真在屋外木盆時有九條活著的七星魚。北民民俗。七星魚俗稱“鰉魚舅舅”,見此魚漁民視為不祥,漁產不豐。德才痴言七星魚引他見江中一白髮婆,口授“烏車姑烏勒本”九段,從此便能講述“天宮大戰”,其情節竟能超過薩滿本傳內容,薩滿敬佩崇仰之。

地域內傳承

《尼山薩滿》在東北少數民族中廣為流傳,有不同的異文。而《烏布西奔媽媽》、《天宮大戰》、《恩切布庫》主要流傳於東海女真人、黑水女真人、薩哈連黑水女真人中。

依靠文本的傳承

這是“窩車庫烏勒本”目前主要傳承方式,究其原因有三:

第一是形勢的要求。清末個別滿族說部有手抄本流行,但還是以口耳相傳為主。到 20世紀30年代後,由於特定的政治環境使得滿族很多口傳文化漸趨消失,滿族有志於本民族文化傳承的文化人開始將“窩車庫烏勒本”記錄下來。其中富希陸對《尼山薩滿》先後進行三次潤修、整理。

第二是演唱環境的缺失,現在傳承人大多生活在城市,即便是生活在農村的傳承人也沒有講述的環境了。為了將其傳承下去,只得採取變通辦法,將文本記錄下來。

第三是富育光等人改變了傳統的氏族內部傳承方式,他們通過有意地蒐集整理其他氏族姓氏的說部,使之成為自己能夠講唱的說部,從而使說部在氏族外傳承。他們在蒐集整理的過程中,調查的異文、蒐集的資料都成為其文本來源。

滿族的薩滿比歌比唱比跳神的活動和講古習俗都為“窩車庫烏勒本”的傳承提供了一個合適的空間。滿族講古習俗本身也為傳承人的培養提供了—個很好的環境。講古,就是一族族長、薩滿,德高望重的老人們講述族源傳說,民族神話以及民俗故事等等。北方各兄弟民族,都有這個習慣。冬夏均有舉行,成為最喜聞樂見的北方民族餘興。族人男女老少或在室內、窩棚和撮羅子內,或在野外,團團偎依篝火和火壇、火盆,聽族人長輩和老人依輩序講述故事。講述者有老有少,有男有女,可長可短,故事內容可講述傳統故事,也可以即興作文,形式非常活潑、熱烈、奔放、有趣兒。由於長期受講古習俗感染,培育出不少民族的歌手、故事家。到21世紀,因為滿族薩滿本身已經漸漸退出了歷史舞台,滿族講古習俗已經讓位給其他娛樂形式,滿語、滿族氏族祭祀儀式的衰微,“窩車庫烏勒本”的傳承方式發生了改變,對此筆者有相關的論述,其傳承方式為:氏族內部一氏族外部—地域內傳承—依靠文本得以傳承。

滿族神話

滿族神話大致分為薩滿教創世神話、族源傳世神話、祖先英雄神話——“瑪音”神神話、薩滿神話故事和中原滲入型神話。薩滿教創世神話、族源傳世神話和薩滿神話故事與薩滿傳承方式有關,其他神話多為薩滿秘傳、氏族單傳、地域內傳承。神歌、神諭、神本子及“窩車庫烏勒本”中的某些文本都與滿族神話有交叉的地方,如《天宮大戰》就是毫無疑義的神話。

因為滿族的文化傳承原因,很多文化傳統或許永遠無法揭開。 薩滿

薩滿

薩滿

薩滿