灰燕鵙(學名:Artamus fuscus)是燕鵙科、燕鵙屬小型鳥類,體長16-18厘米。嘴粗壯、藍灰色、尖端黑色,額絨黑色,頭頂暗灰色。背灰褐色,翅長尾短,站立時翅端明顯超過尾端。兩翅灰黑色,次級飛羽具白色端斑。下體灰白色,尾灰黑色具白色尖端,飛行時像燕。虹膜紅色或紅褐色;跗蹠石板藍或暗褐色,爪黑色。

灰燕鵙主要棲息于海拔1500米以下的低山丘陵和山腳平原地帶的常綠闊葉林中,也出現於次生闊葉林、幼林和林緣疏林地帶,尤其喜歡在棕櫚樹占優勢的河谷森林。常成群活動,有時集成多達近100隻的大群停息在林緣開闊地區暴露的樹枝上或電線上,慢慢地從一邊向另一邊散開。主要以飛行性昆蟲為食,既能緊靠地面飛捕昆蟲,也能像鷹一樣在相當高的空中捕食昆蟲。分布於中國、印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國和中南半島。

(概述圖參考來源:)

基本介紹

形態特徵,棲息環境,生活習性,分布範圍,繁殖方式,保護現狀,

形態特徵

雄性成鳥:嘴基周圍、前額、眼先、眼下緣羽、頦均呈絨黑色;頭頂至枕部、耳羽及上頸側均為暗石板灰色;後頸、背部、肩部及腰部均石板灰色,略綴葡萄灰褐色;尾上覆羽灰黑色,羽緣沾灰褐色,長形尾上覆羽呈污灰白色;尾羽暗石板灰黑色,羽緣灰褐,尾羽末端緣灰白色;翅上覆羽及初級飛羽深灰黑色,並具褐色的狹羽緣,初級飛羽10枚,第1枚短小退化,第2枚與第3枚幾等長;次級飛羽具灰白色羽端緣;翅下覆羽及腋羽灰白色。下體頦喉部暗灰褐色;胸、腹淡葡萄褐色,腹中央及肛周較淺淡;尾下覆羽污灰白色。

雌性成鳥:與雄鳥體色相似,但色較暗淡些。

幼鳥:頭頂較成鳥深暗,上體葡萄褐色較著;翅初級飛羽外翈沾灰褐色;下體羽灰褐,頦與喉稍綴淺葡萄褐,胸和脅羽末端緣污灰白色呈不著的斑紋狀。

虹膜紅色或紅褐色;嘴藍灰,尖端黑色;跗蹠石板藍或暗褐色,爪黑色。

| 性別 | 體重 | 體長 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雄性 | 39-45克 | 161-181毫米 | 16-19毫米 | 112-137毫米 | 53-65毫米 | 16-19毫米 |

| 雌性 | 39-48克 | 173-178毫米 | 15-18毫米 | 13-137毫米 | 55-64毫米 | 16-18毫米 |

棲息環境

灰燕鵙主要棲息于海拔1500米以下的低山丘陵和山腳平原地帶的常綠闊葉林中,也出現於次生闊葉林、幼林和林緣疏林地帶,尤其喜歡在棕櫚樹占優勢的河谷森林。

生活習性

行為:留鳥。常成群活動,有時集成多達近100隻的大群停息在林緣開闊地區暴露的樹枝上或電線上,慢慢地從一邊向另一邊散開。有時又雜亂無章地擁擠在一起,並不停地上下擺,時而單個時而成群的飛向空中。在經過一圈優美的飛行後,又滑翔回到棲木上,停息幾分鐘後再次起飛,常常是成小群交替飛行和停息,有時亦整群同時起飛和在飛行一陣之後又突然一齊滑翔下降。飛行時兩翅扇動迅速,飛行有力,常常在飛行一陣之後又伴隨著滑翔。飛行姿勢極為優美,有時還伴隨著刺耳的叫聲。

食性:主要以飛行性昆蟲為食,既能緊靠地面飛捕昆蟲,也能像鷹一樣在相當高的空中捕食昆蟲。

叫聲:尖銳刺耳,如“chek-chek-chek-chek”或“chake-chake-chake”,發情期和出雛後鳴叫頻繁。

分布範圍

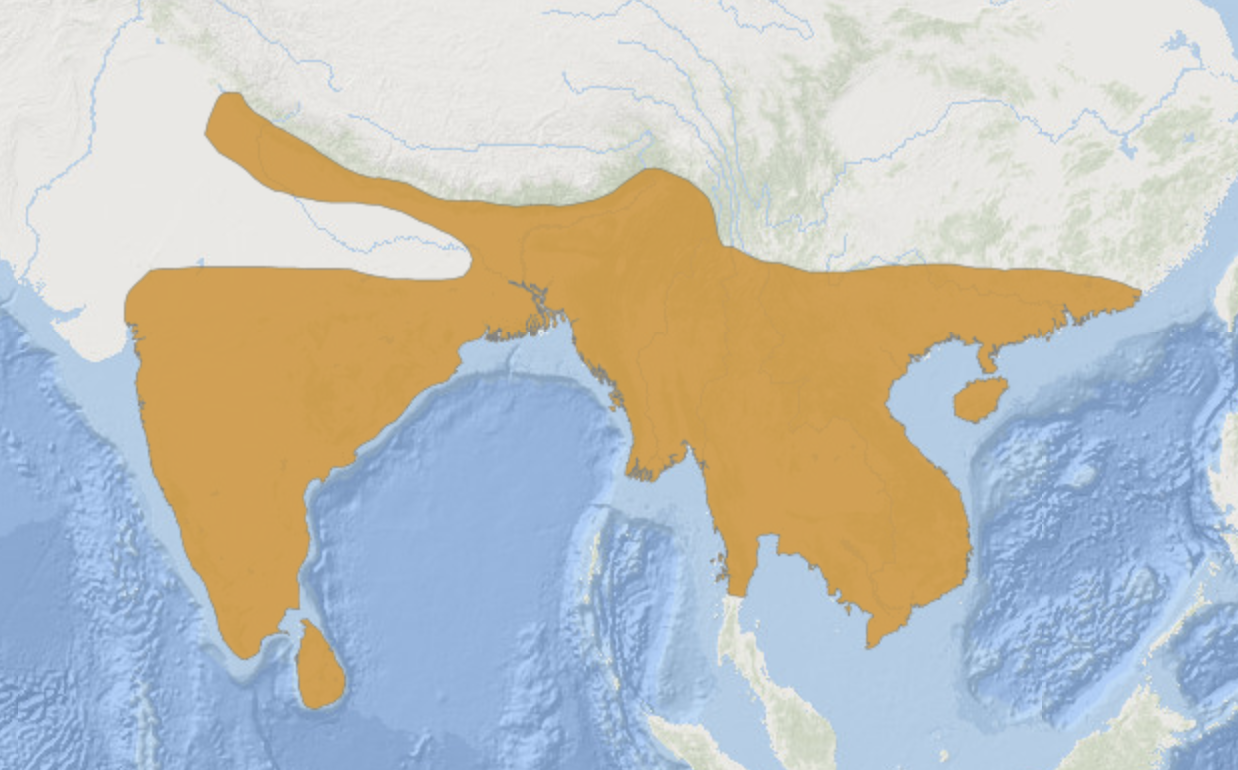

存在(繁殖地):高棉、寮國。

存在(居住地):孟加拉國、不丹、中國(雲南西部騰衝、耿馬、南部西雙版納、東南部河口、富寧,廣西和廣東,香港和海南島)、印度、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國、越南。

灰燕鵙分布圖

灰燕鵙分布圖繁殖方式

繁殖期4-6月。營巢於高大喬木樹天然樹洞中,也在粗的水平側枝枝權上營巢。據廣東昆蟲研究所和中山大學生物系(1983)觀察,尤其喜歡在椰子和蒲葵等樹的葉柄基部營巢。有時也見呈鬆散的小群在一起營巢。巢呈杯狀,巢材主要有枯草莖、草葉、草根、纖維、細的藤條等。每窩產卵通常2-3枚,偶爾有多至4枚的。卵白色或淡綠白色、被有大小不等的棕褐色到棕黃色斑點,有的還雜有稀疏的灰色、紅褐色和淡紫色斑點,尤以鈍端斑點較密,常常圍繞鈍端形成一圈或成帽蓋狀。卵的大小為22.0-23.4毫米×16.7-17.1毫米。雌雄輪流孵卵。

保護現狀

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN 2016年 ver 3.1)——無危(LC)。