基本信息

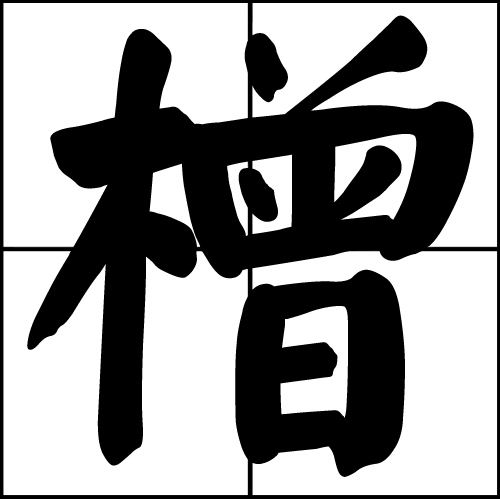

橧

zēng “木”指柴薪;“曾”義為“重複使用的”、“二手的”。“木”與“曾”聯合起來表示“可重複使用的木結構夏屋”。本義:每逢夏季使用的木屋(相當於今日的夏季別墅)。說明:“橧”是有巢氏(2460 BC-2430 BC在位,參見本百科詞條“三皇五帝年表”)時代魯西豫東地區的建築在土丘上的簡易木結構夏屋之一。另有一種夏屋是“巢”,它是一種建築在大樹上的夏屋。這兩種夏屋文獻並稱為“橧巢”。選擇建築橧或巢,需視具體條件而定,有大樹的話,可以選擇住在大樹上;如果人口多,大樹不夠多,那還可以選擇高坡土丘建屋居住。魯西豫東地區在距今四千年前是一望無際的地勢卑濕的大沼澤地區,每年夏季7月(太陽曆)都要發大水,住在高處可以避開暴雨引起的洪水威脅。夏季過後,人們便離開橧巢,回到原居地生活和生產,但橧巢還保留在夏居地,下一個夏天還要重複使用這些簡易木屋。

〔橧巢〕古人用柴薪架成的住處,如“昔者先王未有宮室,冬則居營窟,夏則居橧巢。”

橧

céng

用木條圍成的豬圈(包括豬睡的墊草)。

古籍解釋

康熙字典

《唐韻》子登切《集韻》《韻會》咨騰切《正韻》咨登切,𠀤音增。《韻略》聚薪以居也。《禮·禮運》先王未有宮室,夏則居橧巢。《注》暑則聚薪柴居其上。

又《說文》北地高樓無屋者。《張衡·西京賦》橧桴重棼,鍔鍔列列。

又《廣韻》疾陵切,音鄫。豕所寢也。《揚子·方言》豬檻及蓐曰橧。

又《集韻》徂陵切,音層。《博雅》圈也。