基本介紹

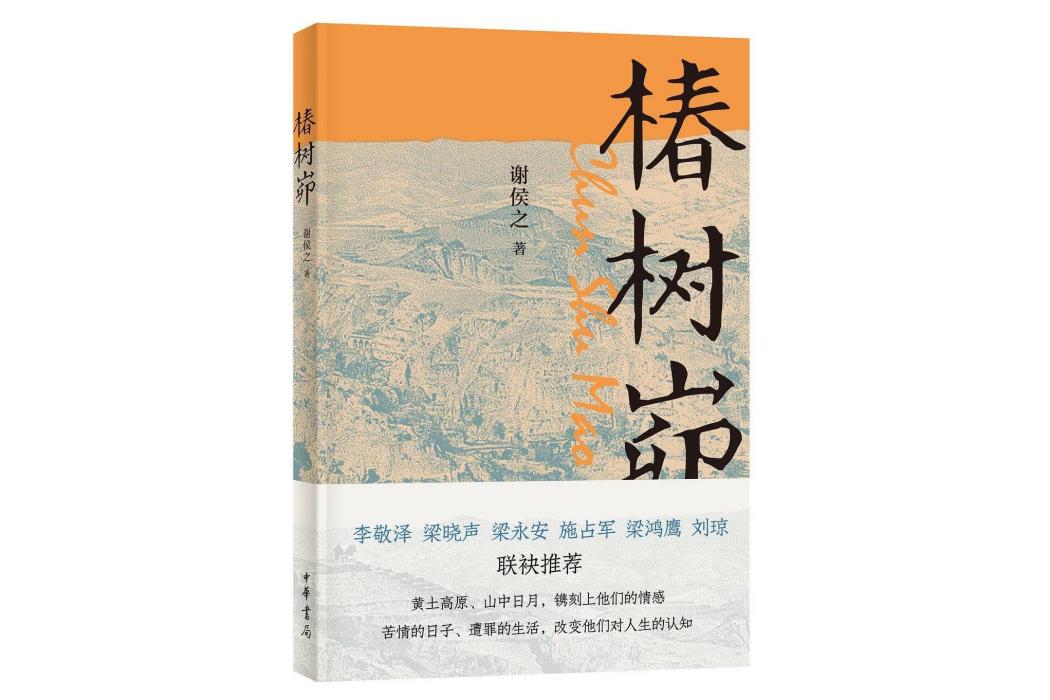

- 作品名稱:椿樹峁

- 作者:謝侯之

- 文學體裁:隨筆集

- 首版時間:2022年8月

- 字數:90000

內容簡介,作品目錄,作品鑑賞,作品影響,作品評價,出版信息,作者簡介,

內容簡介

《椿樹峁》內容分三部分:一是作者回憶插隊歲月的作品。作者雖然在陝北只待了短短四年,但對這片土地愛得深沉,尤其是對於世世代代生活在這土地上的人民。作者後來還不辭萬里,專門從海外回到椿樹峁,故地重遊,找尋曾經的記憶。二是描寫苦難賦予人的力量。身為時代一分子,每個人無法避免被時代洪流裹挾的宿命,但看到《野草》一篇中,硯華對著山崖大喊:“我不信!”很難不被感動。即使只有百分之零點一的機會,也要做百分之二百的努力。三是作者的生活隨筆,多是關於吃,幽默且富於生活氣息,可讀性很強。另外,還有幾篇回憶親人友人的文字。值得一提的是,作者的愛人姚建和作家史鐵生曾是同桌,《史鐵生》一篇生動再現了史鐵生的樂觀、幽默、達觀,以及朋友們對他的依依不捨。作者在寫作中運用了純正地道的陝北方言,既顯示了與那一方水土無法割捨的深層連結,也很好地再現了陝北地區的風情生活畫卷。

作品目錄

序一 序二 我們在山裡落戶插隊 我的黃土高原 曾經的土地 延安的小雨 | 冬月 鄉學 椿樹峁 一萬米高空 燒酒 關於吃的故事 | 想起大山深處 細細小雨的椿樹峁 掛一個白色月亮 井溝壩 走城 劉學文娶婆姨 鬼頭 | 穀子熟了的時候 山道那個夜晚 山里 野草 三爹 史鐵生 後記 |

作品鑑賞

《椿樹峁》是一部讀起來沉甸甸的作品,儘管每篇文章的篇幅都不算長,卻自有一種直擊人心的力量,讓人讀後為之震撼和感動。謝侯之寫人,主要涉及兩類人物,一類是北京知青,另一類是陝北農民——他以前者的眼光注視後者,寫陝北農民困苦艱難的人生,他們的質樸、善良與真誠,以及他們微賤如蟻的命運;他以後者的眼光注視前者,寫北京知青的迷茫和挫折,掙扎與追求,他們每個人的禍福都暗合著時代的變遷。椿樹峁的副隊長姓郭,從榆林落戶過來,家裡窮,沒開春就斷頓了,幹完活大家生火烤乾糧,他躲到一邊去拾柴,一整天都在挨餓,卻能夠空著肚子乾一天重活。郭副隊長常說的一句話是:“人有吃上就好。”這就是大山里哲人的語言,他們那么容易滿足,也總是對生命充滿了感恩之情。正像謝侯之所形容的那樣:“再咋的苦情,咋的遭罪,都平靜著,麻木著,並無號叫不甘,認下,受下,順了死生,隨了命定。”

剛剛來到椿樹峁時,謝侯之尚且無法適應這裡貧瘠的環境和高強度的勞動,他經常觸景生情,悲從中來,感覺自己像被拋到了天涯的外面。然而,隨著時間的推移,謝侯之的心境卻在悄悄地發生著變化,儘管他坦陳,這一生中從來沒有在山上想吃想得那么刻骨,把味道的記憶咀嚼得那么精緻,有時甚至為了吃一頓飽飯而吃到肚子脹痛。但他同時也真切地感受到椿樹峁人的善意與溫情,乃至很多年後,他把在陝北插隊的歲月,當做他生命中根一樣的存在。曾經有一個時期,謝侯之在村里給娃娃們教書,他共有二十四名學生,每個年級都有,他不僅傳授給他們知識,同時也把他們當做自己的親人。謝侯之得到娃娃們的信任和家長們的敬重,他動情地寫道:“鄉里人尊著古,敬先生管教學生呢!外面可多少年沒見過這事兒了,這叫人心裡熱熱的……而今在這貧窮的小山村兒里,遇上這敬讀書,敬讀書人,像是回到了古代。”

當然,更多的時候,謝侯之的個人生活總是與從不間斷的刻苦自學分不開。在那個書荒的年代,謝侯之通過知青之間的相互通報和交換等各種方式去獲取書籍,他如饑似渴地閱讀一切能夠到手的書籍。正是在那口簡陋的窯洞裡,他遇見了萊蒙托夫、雨果、巴爾扎克,讀到過《浮士德》《紅與黑》《當代英雄》……謝侯之相信知識能夠改變命運,相信知識總會有用到的那一天,為了求學,他從不放棄努力,從不放棄任何嘗試的機會。謝侯之以自己的成功告訴人們,人的一生會有很多經歷,也會有很多可能,關鍵在於是否有足夠的耐心,是否時刻做好準備。

事實上,謝侯之不是職業寫作者,但正因如此,他的行文才沒有任何套路可循——這些文章不是一時一地寫就,而是長期積累而成,不是為了發表,而是為了傾訴。謝侯之只是按照自己的思路寫作,他的文字粗糲之中不乏細膩,理性之中飽蘸激情,既有著鮮明的語言特色,又有著濃郁的地方氣息,可謂直抒胸臆,不吐不快。正像他評價信天游時所說的那樣:“調兒直脖白嗓,詞兒熱辣撩人,透一股原始欲望的粗野,如土窯熱炕酸燙的漿水面,有一絲餿惡,卻帶得野韻。”

作品影響

榮譽表彰

2022年9月7日,《椿樹峁》入圍中華讀書報9月推薦榜。

2023年1月1日,《椿樹峁》入選2022年度中華書局雙十佳圖書。

2023年1月4日,《椿樹峁》入圍“名人堂·2022年度十大好書”書單(50本)。

2023年2月3日,《椿樹峁》入選2022年度影響力圖書。

作品評價

文化學者王克明:謝侯之是一個非常真實的人,也用真實的文筆寫下了他真實的記憶,描繪出了一個真實的椿樹峁。該書真實生動地記錄下了如今已經消逝的農業文明的尾聲,具有厚重的歷史意義。

文藝評論家解璽璋:在此前的文學創作中,八十年代的“知青文學”大多是“訴苦式”,而後又開始表達“青春無悔”,將苦難合理化。“青春無悔”的口號背後,還隱藏著知識分子將“上山下鄉”看作是對落後農村的啟蒙和改造的想法,這都不是進入農村生活的正確態度。而《椿樹峁》卻用誠實的態度直面歷史,以一個體驗者而非觀察者的身份,切實敘述自己及身邊農民日常遭遇的苦難,體現出創作者與農村難以分割的情感牽繫。閱讀《椿樹峁》是一次非常好的生命體驗。雖然每個人的具體經驗不同,但關於生命價值和意義的思考,總會有相通的地方。當代青年人雖然沒有經歷過插隊,但也會遇到社會和生活上的種種難題。而《椿樹峁》對苦難的態度,可以為我們提供一種經驗的參照和精神的支撐。在這種意義上,《椿樹峁》也可被稱為是一本勵志書,其非虛構的紀實,會帶來更強烈的衝擊、更深刻的認識和更意想不到的體驗。

出版信息

書名 | 出版時間 | 出版社 | ISBN |

|---|---|---|---|

《椿樹峁》 | 2022年8月 | 中華書局 | 978-7-101-15818-2 |

作者簡介

謝侯之,真名謝淵泓。北京老三屆中學生。1969年到陝西延安萬莊大隊椿樹峁小隊插隊落戶。1973年上大學,數學系;1978年研究生,計算機系;1983年赴德留學,信息系,獲博士學位。現已退休,居德國。