職業生涯

1990年開始,他推出《藝術史女孩》系列,在作品中,他將自己的影像隱匿於那些名畫之中。然後在1994年,森村泰昌又發表《女演員》系列,在這一系列照片中,森村本人裝扮成為著名的女演員。他隨後舉辦了名為“侵犯美麗——我成為女演員”的攝影展。照片的主題舞台由森村本人親自搭建,如此獨特的拍攝方式使森村泰昌在70年代後期興起的“裝置攝影”潮流中取得一席之地。

對圖像經典的頑強反射,是建立在文化的聖物拜教基礎上的。以身體的複印,達到救贖身體的複印,這是森村泰昌的企圖,但並沒有使之沾染到神聖氣味,由“男人”演繹“女人”的化妝術即使再高超,也容易被識破,成為滑稽的模仿。然而,“被識破”正是森村泰昌想要表達的機巧,說明了“自我”可以隱藏或顛覆,但不能完全被“抽空”。

現代攝影藝術已經超越傳統的攝影規則的束縛,攝影家們也因此積極利用攝影這種媒介,創作出許多極富創意的藝術品。 “虛構創作”似乎也成為拍攝時一種內在的理念。

年鑑

Yasumasa Morimura Biography

1978 Graduated from Kyoto City University of Art

Selected Exhibitions

2008 Les Caprices de Goya, with Rona Pondick, Palais de Beaux Arts de Lille, France, April 24 - July 28

2008 Requiem for the 20th Century: Twilight of the Turbulent Gods, Galerie Thaddaeus Ropac

1996 Yokohama Museum of Art, Yokohama, Japan

1994 Hara Art Museum, Hara, Japan

1993 Cartier Foundation for Contemporary Art, Jouy-en-Josas, France

1992 Museum of Contemporary Art, Chicago

作品風格

在他最著名的作品之一的《藝術史的女兒》系列中,森村泰昌操弄了西方藝術史中的經典(canon)作品。他用自己的身

體和肖像置換了畫面中所有的人物,並用一些東方的對象置換原本畫面中西方的東西。然而,在我們這個全面走向西方現代化與全球化的時空脈絡之下,即使是身在東方的我們,卻可能對西方經典藝術作品熟悉的程度遠超過我們祖先的文化遺產。森村泰昌的這些作品看似大家熟悉的大師名作,卻在細節上巧妙地創造了差異。而這些差異,不正就是我們東方社會面對西方文化霸權下的許多巧妙轉變地縮影嗎?西方藝術作品在其歷史脈絡之下之所以會成為經典,自有其特殊的原因,然而,東方人作為

歐美的他者(Other)文化,卻崇拜著這些西方經典作品,一樣的作品在不同的東西社會下有著不同的符號意義與神話,敏銳的森村泰昌將這樣的狀態一戳而破。然而,除了種族在全球化文化中的「他者」的反思外,森村泰昌的作品更將性別中的「他者」-也就是同性情慾或是扮裝等雌雄同體的概念融入其中。這些藝術史經典中所處的傳統社會脈絡正是異性戀的社會文化下的產物,不論是男女的特質都從屬於社會的集體認同或是集體想像之下,換言之,男女的裝扮與姿態正是屬於社會規範之下。然而森村泰昌乎男乎女,時而故意露出或是隱藏性徵的策略,巧妙地陳述著這樣的差異。而這樣的差異也正是操弄了西方對男性氣質的傳統定義與對亞洲男性的(情慾)想像。

森村泰昌

森村泰昌森村泰昌

作品中自我再現反映的許多面向,遠超過本篇短文所觸及。然而,值得我們反思的是,在眾多文化夾雜中的台灣,自我的位置恐怕不是只能靠今天哈日明天哈韓這樣一味著”哈”外來文化解決,不知道這么多聰明的藝術家,有誰下次的作品也來探討一下!

相關評論

從20世紀70年代中期開始,“作為美術的攝影” 熱浪般席捲世界各國的美術界,當代美術的話語系統因之具有了更大的開放性。由於攝影的介入,不僅打

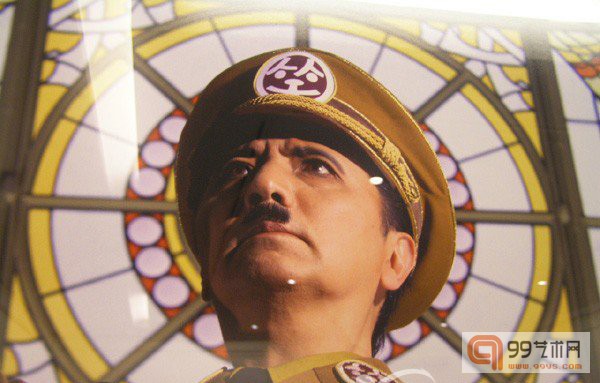

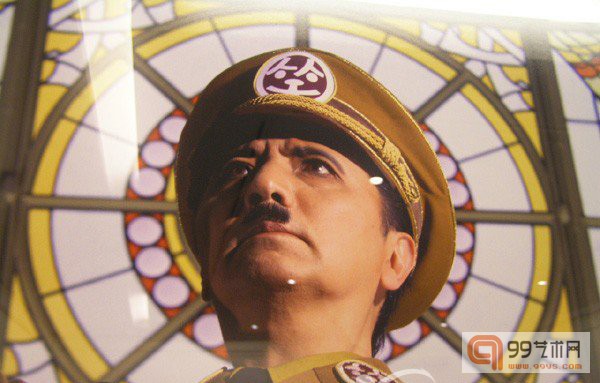

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品破了傳統意義上的固有程式,拓寬了美術表現的空間,使更多的媒體介入成為可能,更使美術這一概念的結構模式發生了前所未有的變化和重組。但是在當時的日本,由於“寫實攝影”觀念的根深蒂固,這種被稱之為“構成攝影”或“裝置攝影”的手法一直遭到懷疑和指責。而全

日本幾乎只有唯一的一位藝術家,恰是從那時開始,以駕馭攝影術來實現自己的獨特創造並取得了非凡的成就,他的名字叫森村泰昌。

解構經典

森村泰昌自幼酷愛

童話,當他1975年從京都藝術大學設計系畢業之後,曾經謀到一份設計事務所的工作,但只上了3天班就斷然辭職。滿腦子童話故事的他對自己的職業始終有一種儘管不清晰但卻是執著的期待。後來,他成為母校的

客座講師。80年代初期,京都所處的關西地區年輕藝術家的活動已經引起了日本現代美術界的注目,他的幾位學生在當時也非常活躍。而森村泰昌表面上卻依舊不動聲色地沉浸在構成主義風格的絲網版畫之中,內向的性格使他沒有匆忙和大家一起走到台前。但在內心深處,在不為人知的工作室里,他正在孕育著自己藝術的新生兒。1985年,在一個小型的3人聯展上,森村泰昌童話般神奇地亮出了他的新作《自畫像》。這是一幅以梵谷的《自畫像》為原形的“複製品”。森村泰昌模仿原作的造型和色彩,將油畫

顏料直接塗在自己臉上和衣服上,戴上用橡皮泥仿製的棉帽,在照相機前完成了對名畫的“複製”。初看上去,似乎是

梵谷作品的複印件,但隨著觀察的深入,人們的視線被引向細部,很快就發現自己上當了,那一雙活生生的眼睛顯然不是畫筆所能成就的。真實和虛擬的並存,使畫面投射出罕有的多義性,其手法之獨到令所有人頓覺耳目一新。

80年代的日本現代美術界,正值一批年輕藝術家對近代以來日本美術的發展進行反思,企圖打破長期以來對西方美術從精神到樣式的一味追隨局面。森村泰昌的作品通過對美術經典的解體和再構築,首先在形式上對應了當時的大環境,並建立起當代藝術與經典名作之間的另類關係,以表述自己對西方文化乃至文明發展的批判。他從此一發不可收拾,不斷推出類似風格的作品。1988年,森村泰昌接到了第43屆威尼斯雙年展的邀請函,他的藝術由此打開了通往世界

的道路。

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品新“樣式主義”

有日本評論家給森村泰昌的藝術戴上“樣式主義”的

幌子。也許,從作品手法上看,他不乏借用美術經典作為其藝術的特殊載體,但其作品的意旨顯然不可與義大利16世紀末的美術家們同日而語。解構與顛覆是西方後現代藝術的演變路徑,作品的意蘊、界限與形態也隨之不斷拓展。早在腳踏車輪、

小便池等工業製品被杜尚貼上“藝術”的標籤並搬進美術館時,“作品”的概念就遭到了嚴重的顛覆。而從20世紀二三十年代開始,隨著美國式的都市消費文化的急速膨脹,信息資訊的泛濫又成為藝術家們不得不面對的事實,因此而來的對既有樣式的引用或者說借用也成為大眾藝術的一個基本特徵;60年代以來的後現代文化中充斥的流行形象和符號等又成為藝術家取之不盡、用之不竭的“現成品”。因此,對既存形象或經典作品進行挪用、複製、模擬、錯位的“改造”已然成為後現代藝術的常用手法。

森村泰昌的主要手法是

攝影,雖然攝影在發明的最初時期遭到了畫家的排斥,但是今天已經沒有人再懷疑攝影作為一種影像製作系統所具有的無以替代的

意義。在藝術的“原創性”被放棄之際,堂而皇之地以攝影的手法複製大師的經典作品來質疑藝術的真確性、原創性以及價值等問題便順理成章;在策略性、

幽默性和文本批判性成為作品主要取向的當代環境中,模仿或抄襲都已不再成為作品價值的障礙。尤其是在今天所謂的“讀圖時代”,似乎一種新“樣式主義”已儼然形成,森村泰昌的作品從形態到手法上都應驗了這一點。但重要的是,在這裡作為母體的“現成品”必須是大家共同認知的經典“文本”,藝術家是通過對母體的再創造而賦予新的、與原作有別的意蘊。隨著對原作本來定義的超越乃至顛覆,作品的涵義也隨之拓展和衍生。看來森村泰昌深諳其道,他選擇了美術史的經典作為他複製和改造的“素材”和自由解讀的“文本”,他的藝術顛覆了現代的嚴謹姿態,打破了權威的秩序模式,顯現了作為日本藝術家的特有身份和獨到視角。

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品對文明的另類解讀

1990年,森村泰昌又推出了以17世紀

西班牙畫家委拉斯貴支的作品《宮娥》為原型的《瑪格麗特公主》系列,畫中人物依舊是他自己粉墨登場。他略去了原作中眾多人物的場面,只扮演了女主人公的形象。他並以此為基點,舉辦了題為《美術史的女兒》的個人展覽,展出作品清一色是他對美術經典中女性形象的模仿。以其東方男性的身份來裝扮從少女到

老嫗的西方形象,作品形態之扭曲與手法之荒誕,對應了後工業社會下人對自我生命和生存意義的懷疑和追問。這個展覽凸現了森村泰昌對藝術乃至人類文明的深層次探詢,他由此找到了自己藝術的立足點,也奠定了作為職業藝術家在日本當代美術界的地位。

必須指出的是,森村泰昌十分推崇尼采的

哲學思想。在

尼采那裡,現代社會已是一個病態的混合物,而現代文化的特徵則是精神頹廢和價值瓦解。尼采對現代性的分析不僅停留在表面的描述上,更多的還是要對它們進行抵抗和批判。尼采認為,藝術正具備了這種抵抗和批判的積極力量,他將藝術看作是現時代人類的唯一曙光。森村泰昌曾就自己的作品有過一段頗為大膽、生動的直白:“人類實際上是宇宙的病,人類與自然的和諧相處只是一種幻想而已,人類是宇宙的癌細胞已是不爭的事實。所謂的‘人道主義’其實是和‘人類的尊嚴’相去甚遠的,作為宇宙的

癌細胞的人類,只有勇敢地公開表明對自身這種清晰的認識,才談得上‘尊嚴’的開始。‘文化’是無法治癒的病。當病情正在日益加重的時候,即使想回頭也已無濟於事。滑向‘病入膏肓’的深淵正是那些‘文化人’的必然宿命。”由此我們不難看出他對尼采哲學的心領神會,也正是基於這樣的理想,他開始了對名作的大規模“入侵”。在他別具匠心的演繹之下,從

文藝復興到現代主義的達 ∙ 芬奇、安格爾、倫勃蘭、哥雅、米勒、莫奈、塞尚等人的作品紛紛被賦予新的面孔和新的涵義,同時,他也通過這些作品重新定義了“美術史”或“名作”的概念。在他看來,人類即使有所謂的“文明”,也和“自然”是永遠分離的,“文化”正是這種無奈和感嘆的表現形式,因此對於人類來說,文化就是“病”,而在文化當中,“美術” 則是揭示這種病態的典型形式。從他的作品裡,我們看到的是一個荒誕世界,這正是他對當代文明的解讀。人與自然關係的失衡,人與宇宙的不能同構,被他形象地描述為“宇宙的病”和“癌細胞”,換句話說,他正是通過自我形象的解剖來實現對人類文明中的病態的解剖。

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品不難從《瑪格麗特公主》的奢華服飾和擺設中看到一種近乎戀物癖般的病態心理;還可以從

馬奈的《酒吧間》中看到都市生活的浮躁和倦怠;已有複製之嫌的《奧林匹亞》則再次被反其意而用之;勃魯蓋爾的《盲人》則被變體為一群到海外瘋狂購物的富有且低俗的日本老年遊客;米萊的《晚鐘》更向我們展示了一幅現代戰爭的場景:倫為焦土的農田裡陳放著大炮和防毒面具,在核彈爆炸的蘑菇雲前,兩位農夫持槍相對……。如此等等,他的作品主題幾乎涵蓋了當今世界與現代文明俱來的種種弊端以及由此產生的心靈扭曲。森村泰昌像一位魔術師般地改頭換面,經典名作變為他自由駕馭的腳本,為我們講述一個又一個他自編自導自演的童話故事,他通過探索作品所具有的多種可能性來建立一個與歷史和現實對話的獨特體系。

流行文化中的“女性經典”

森村泰昌的另一部分重要作品是“女影星系列”。他認為電影是20世紀的代表性產物,從中可以解讀當代文明進程的軌跡。在這個文化形態巨變的世紀

里,文化大眾化的速度與規模都是空前的,而電影在可以預期的時段內乃是社會大眾共享的視覺體驗形式中最強大的媒體,其影響力是其他媒體無以替代的,而作為其視覺形象的象徵物則是形形色色的女影星,因此他將女影星定義為“20世紀的象徵性產物”,“女影星”由此成為森村泰昌解剖20世紀視覺文化的重要切入點。

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品森村泰昌繼對美術史的“入侵”之後,從90年代中期開始,從西方的瑪麗蓮∙夢露到東方的山口百惠等眾多電影女明星都成為他演繹的對象,他的作品也由此走向了世俗化的極至,對文化乃至文明之“病”的闡述和暴露也變得更為直接和具體。可稱之為“女影星系列”的集大成者,是森村泰昌1996年在橫濱美術館舉行的個展《病之美——成為女影星的我》,貌似眼花繚亂的裝束和模仿的背後,投射出的是無奈的病態和莫名的空虛。

現代主義在生理身體的基礎上解讀女性,身體由生理客體轉化成道德意義上的主體;在從現代到後現代的進程中,女性形象也經歷著變化:表現主義把現代社會下的孤獨和焦慮轉化成對女人的敵視和仇恨;畢卡索筆下的女人則是一堆支離破碎的怪物,他將“女人”視為邪惡的化身;到了超現實主義,女性形象又演化為美麗的殉葬品,女人失卻了獨立的個性。於是,高雅與庸俗融為一體,過去的堂皇變成今天的笑料,女性形象跌入了變幻莫測、難以界定的“意志場”。正是由於女性在視覺領域的特殊地位,使得森村泰昌的藝術具有了魅力。他通過易裝式變性完成了對性別的消解,他以非常態的行為方式公然反叛身體的自然屬性,完成了一種“非女性”的“女性形象”。作品瀰漫著無聊、輕佻和焦慮的情緒,以此來反諷和揶揄大眾流行文化,同時隱含著對媚俗藝術的嘲弄。從美術經典到大眾明星,無論是崇高的文明抑或是通俗的文明,都被森村泰昌以自己的理解和手法得以改裝並由此被賦予新的觀念。

構築自信

在森村泰昌的藝術里,對現代文明的批判有兩方面的意義:廣義上,他著眼於現代社會的異化;狹義上,他也籍此追問

西方文明對

日本社會及文化的影響。百餘年前,幾乎當莫奈們聚集在楓丹白露林的同時,日本的幕府封建統治也走到了盡頭;印象主義使繪畫告別了古典,明治維新則讓日本走向現代。明治初年的“脫亞入歐”口號清晰地表露出當時的日本政府對西方乃至對現代化的強烈嚮往,但這種全盤西化的主張很快就遭到了“日本主義”和“國粹主義”等傳統勢力的反擊。其實從根本上說,日本人是一直拒絕西方的精神觀念的。他們“強烈地希望保留自己的文化、自己的生活方式、上下之間的特殊關係以及他們自己的家庭結構,同時還要建立一個具有可與西方國家相匹敵的力量的近代國家。這種願望在明治維新前就已持續了整整一個多世紀。無論是戰敗後國家處於崩潰邊緣還是日本已經成為經濟巨人的今天,這種願望都沒有改變”。毋庸置疑,今天的日本是現代化的,但絕不是西方化的。雖然日本在事實上已經成為西方體制的一部分,他們之間沒有意識形態方面的衝突和摩擦,但我們依然可以體悟到日本文化中特有的個性意識和主體精神,而森村泰昌的藝術正

是這種視覺化了的意識和精神。他選擇了西方美術經典作為西方精神的隱喻,同時也作為他藝術的載體,在真實與虛構之間產生出種種視覺和感覺的懸念,使客群在面對似是而非的畫面的同時,體驗到現實與歷史以及與自己之間的某種關係,儘管他的手法不失調侃和荒誕。重要的是他以自己的話語方式,在拆除經典的同時構築一種自信。

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品作品中的“我”與作者的“我”

從作品形態上看,攝影是森村泰昌的基本手段,而這一手段又是建立在對繪畫的模仿上的。繪畫的觀念性和攝影的寫實性在這裡互相交錯,森村泰昌本人也同時具有作者和作品的雙重身份,他用兩種不同的語言來與觀者交談,一種是他所模仿的對象,一種是他本身的語言,這就給他的藝術增加了許多不確定的因素。人們觀賞美術作品的習慣通常是將作品當作視覺的客體,但在森村泰昌的作品中,人們看到的卻往往是他直逼觀眾的視線。他以這種方式將自己安排在了一個“審視”的位置上——“被看”的作品反過來“看著”觀眾——在他的逼視下,究竟哪一方是視覺主體?在視覺的主客體關係被混淆之後,作品和觀眾之間的從屬關係也被打亂了,人們感到以往觀賞美術作品時所具有的“安心感”受到了某種威脅,即隨著名畫的被

解體和重構,觀眾被領進了一個不可預測的、近乎惡作劇的世界,每一個人在他的作品面前都將感到平日習以為常的秩序被打亂。在看似玩世不恭的表演後面,其實森村泰昌依然不失冷靜和敏銳。正如他所推崇的那樣,人類必須放下“人道主義” 的包袱,將自己定位在和所有事物平等、融合的位置上。森村泰昌說:“在製作作品的時候,最重要的是要注入一股意志的力量,這樣,在整個過程中產生的張力才會隨之得到表現。”這種將經典演繹為世俗的膽略,這種自我解體的勇氣,正是森村泰昌藝術的魅力所在。

森村泰昌的藝術以“自畫像”起步並一直沿襲這種獨特的形態,伴隨著對性別與東西方文化的超越,實踐著他自己多次表白的“探尋自身所具有的多種可能性”。森村泰昌放逐了造型藝術一般意義上的審美體驗,把攝影和美術變成了一種思想方式,有力地呈示了當代文明中某些隱而不彰的意蘊。他的作品在與傳統觀賞習慣“對抗”的過程中提供了新的觀念容量,既有對當代世界最清醒的審視,又有最瘋狂的想像,使習慣於傳統方式的觀者不得不陷入難解之謎的深淵。森村泰昌的作品無疑是承載著批判精神的,這種批判具有超出政治而達到對人生乃至文明思考的意義,因為他看到了當代社會最深刻的精神危機

森村泰昌

森村泰昌 森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品 森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品 森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品 森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品 森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品 森村泰昌 Yasumasa Morimura作品

森村泰昌 Yasumasa Morimura作品