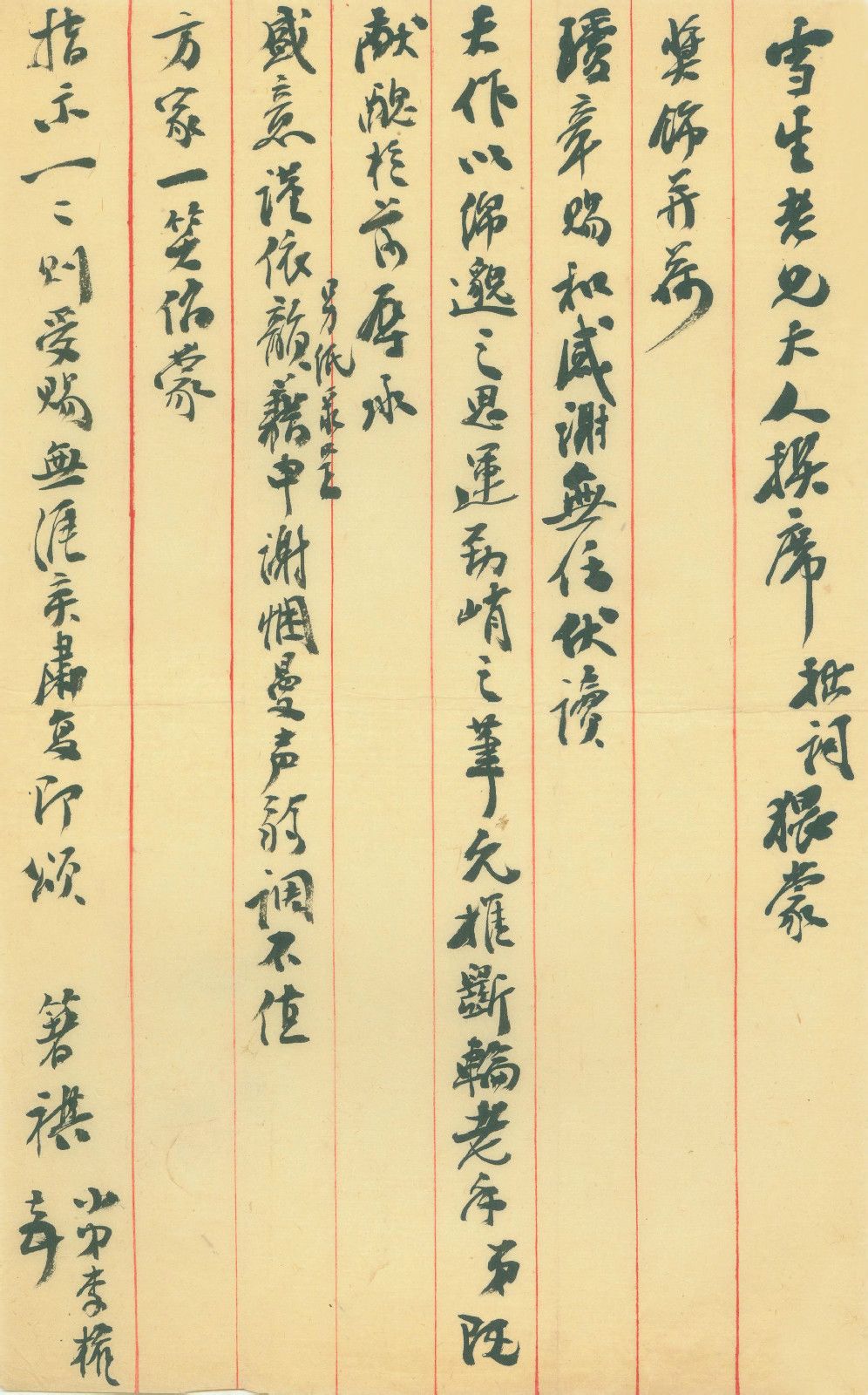

清同治七年(1868)七月初一日子時,鐘祥郢中文昌門內沿城街一個書香門第又喜添新丁,這就是民國文史學者李權,其父李世焴,字耀卿,時年24歲,其母何氏27歲。李權取派名李德桂,字直生,應試名李培元,凡拔縣案、列府庠、食廩餼皆用此名。嗣後取《易大傳》“巽以行權”之義,更名李權,字巽孚,晚號博父,郢客則為其別號。他是一個文史前輩,也是一個創造世界影響的階梯。李權家族在鐘祥是個大家族,先祖李應科是清初從江西遷移到湖北鐘祥清平里的移民客戶,因為樂善好施,鄉里稱為長者。應科四子李巒、李仙、李密、李嵩中尤以李巒詩畫名揚海內,世稱秋池老人。浙江巡撫朱軾曾將李巒所繪《溪山高逸圖》貢奉內廷,嘉慶皇帝御覽後極為賞識。子孫好學上進,有清一代補學官弟子員者就有50多人,成為鐘祥有名的豪門望族。李權為李仙之後,到高祖李如珂時棄儒就商,財雄一鄉。曾祖李崇盛生四子,次子李澐,字雲村,是為李權祖父,曾在江西為官。李權父親李世焴在李澐三子中居中。李權兩歲時,父親李世焴到江西探望祖父李澐,途中因暑熱發疾,歸家後又遇長子李德增夭亡,在悲病交加中撒手西去,留下次子李權和三兒子李德滋與寡母相依為命,那種艱難困苦是可想而知的。成名後的李權之子李濟(又名李順井)曾如此介紹父親:“我的父親原是一個苦讀成名的孤兒。祖父逝世時,他年方一歲半,另有一位半歲的叔父伴著他。祖母靠著家中的幾畝薄田,把他們兄弟兩位撫育成人。父親小時候讀書的成績很好,因此得到若干近親的幫助,上進得很快。在年紀很輕的時候,就開始教家館,藉以貼補家用。等到入學後,又很快地,他就成為本縣教“大館”的先生了,替成年的童生看文章(《李濟文集》卷5)。清同治十三年(1874)二月,6歲的李權與從兄李德鋆受學於伯舅何順卿,何見其少孤多疾不忍重督,但李權學習很自覺。當年底其祖父李澐由江西回到鐘祥,祖孫見面的情景令人感動,“撫視孤孫、回顧孀媳,哽咽久之”(《郢客年譜》)。次年又改受學於其祖父,在祖父的精心教導下,李權學習進步很快,一年就念完了四子書、誦詩歌百餘首,外加學到了作對聯的方法。塗、李兩家屢世聯姻,李權5歲時,外舅塗士良就議過這樁婚姻,這年7歲的李權完成與塗氏的正式訂婚。清光緒二年(1876)五月,李澐在雙眼井購得新宅,李權就在新家裡享受著祖父的繼續教育。可是好景不長,這年十月祖父李澐不幸病逝。一年後李權又重遊伯舅何順卿之門,隨後幾年李權家中雖然連遭變故,並因此“輟業日多”,但在伯舅的循循善誘下還是獲得了豐富的知識。清光緒六年(1880)十一月,12歲的李權應府縣書院課試嶄露頭角,獲得蘭台書院膏火(獎學金)300文,此後連續幾年獲得書院課試膏火數百文至3串不等。清光緒十年(1884)十月初八日,16歲的李權靠應課試積累膏火之資達11串多,因為母親何氏生病咳嗽日見加重,在需人持家的情況下,遂與塗氏完娶成禮。成家後的李權既要讀書求其功名,又要擔當養家餬口的重任。好在他的學習不斷取得進步,應縣科試已經列入百人以內,每年得膏獎都在10串以上。光緒十三年(1887),19歲的李權開始在家裡設館課徒,受學者達14人,年得學俸二十餘串,書院膏獎也有10多串到50串不等。不久受唐大章私熟之聘繼續從教。光緒十六年(1890)四月,李權參加郡試得第二,六月學使按臨又以第一的成績撥入安陸府學。後赴谷城課卷、赴荊門設館等,終因思母而辭館歸。光緒二十二年(1896)四月二十一日午時,第三子李濟出生,此時28歲的李權已經是兒女雙全了。長女生七日而殤,次女取名“毓華”,長子也是生後旋殤,次子生後因伯父六旬命名“六壽”,三子初取名“李順井”,抑或與家門前的那口雙眼井有某種聯繫。母親去世後,李權繼續在家裡設館課徒,諸生多系成童,因此所授課程乃定一六日講四書左傳、二七日講史鑑、三八日課詩文、四九日改課、五十日講詩賦及雜體文字。小日子還算過得去,只是次子“六壽”的命名不知竟成讖語,其生命真的終結在六歲之時。這事給了李權以很大的打擊,曾有詩哭之:“口中喃喃但言解,解恩解怨兩不知。畢竟病源尋何處,定論總難得醫師”。李權一邊招徒授學,一邊進取科考。光緒二十五年(1899)五月,學使按臨,李權改庠名李培元為李權,經古考試後發榜李權冠首,正場考試仍然穩居首位,一時闔郡求學者接踵而至。因來求學的人太多,家中已經無法容納,改借玄妙觀設館,學生滿60人後,繼來者以室溢卻之,其學生游庠者達16人之多,身殘志堅的程洛在壬寅歲試中榮獲案首。當時把升入京師的國子監讀書,稱為貢生。清代有恩貢、拔貢、副貢、歲貢、優貢。所謂優貢就是由地方教官保舉品學兼優生員,呈送學政會同巡撫考試。清光緒二十九年(1903)八月二十日,李權以優貢的資格參加了全省會考,連試三場,取得正取四名列第二的好成績,受到湖北巡撫端方的接見。清廷廢除科舉制,但為了選拔人才,清光緒三十三年(1907)在北京舉行了一次舉貢會考。參考人員由督撫按“舉四貢一”例甄別選送,湖北額定60人,計貢班選取12人。鐘祥有兩人獲選,其中李權列貢班第一,韓國斌列貢班第九。李權拖著辮子到北京參加會考,寓居在北京的郢中會館,國子監應試揭曉,李權以朝考一等為鄂籍首冠,被分配在學部供職,成為一個七品小京官。從此李權有了一身官服,頭戴素金頂,身穿補服--在前胸和後背正中綴飾一塊繡有鳥的絲篩,那是一種類似鴛鴦的水鳥。年屆不惑的李權利用春節的機會,請假回鄉把夫人塗氏、兒子李順井、小女李葆華及堂侄李湘從湖北接到北京。李權的這次升遷,改變了全家的命運。關於離開故鄉後的情況,李權孫子李光謨回憶說:“奶奶生了十二個孩子,養大成人就只有父親兄妹三人。父親上面有一個姐姐,比父親大九歲;下面有個妹妹,比父親小九歲。離開鐘祥時,父親十一歲,小姑兩歲。大姑是箇舊式婦女,很年輕就嫁到湖北孝感一帶,生了好多孩子。大姑媽那一代的婚姻多是親友介紹的,出嫁後與家裡就幾乎沒有什麼往來了”。李權初任京職先是庶務科又改總務司,屬於行走人員,因而在北京的任職比較靈活,主要是兩個部分:一是午前在外兼職,一是午後在部辦事。在外兼職主要曾先後擔任八旗第八高等國小堂堂長、第四高等國小堂堂長、高等甲乙班國文教員等,按勞取酬,月薪白銀四十兩以上。在部辦事主要是負責核辦學獎案。部章規定五年為異常,三年為尋常。有一個省的學務處官未達五年,要求獎異常,李權核其年月改為尋常。嚴侍郎以辦學伊始重在鼓勵為由幫忙說情,李權以部章不可違婉拒。此項月薪初只白銀二十兩,期滿奏升額外主事加薪十兩。不久改朝換代進入民國,學部改教育部,前部員留者24人,“小京官”李權舍舊謀新改在內務部警政司第二科專辦水警事宜,月薪140銀元。當然他還兼職北京學務局創辦的女子第一中學校長,教授修身、國文等課程,又兼國立法校、中央政法學校倫理課程,與以前一樣各用半天。水警與前清水師相表里,李權主要掌握著海軍的組織發展情況,對於警學警法諸案時時起稿,頗覺得意。後又改文書科科長、民治司第三科科長、國會籌備事務局主任等。他對傳統道德很能堅守,民國九年(1920)二月,李權選為福建察勘煙苗特派員,這被人們視為優差,但他不私取一錢,被同僚戲稱“迂生”,他也毫不介意。李權對新生事物還是有些接受的,覺得應該吹進一點清新空氣,兒子到清華讀書改名李濟,他也沒表示反對,但他與現在的開明是有些不一樣的。一場革命破壞了傳統的東西,思想習慣難免有點清朝遺老的味道,因此他反對孫中山,覺得孫中山不該搞辛亥革命,認為他是在犯上作亂。後來兒子獲得了哈佛大學人類學博士,喜出望外的李權尚不知道如何衡量兒子“博士”頭銜的價值,但他不久就給自己起了一個“博父”的號名,並在詩詞和書信中公開使用。李濟後來的一些朋友如傅斯年、趙元任等,都善意地笑稱他“李博父老先生”。趙元任搞漢語方言調查,民國二十年(1936)編寫《鐘祥方言記》一書時,請李權提供了方言材料,還在序中一本正經地表示對“李博父老先生”的感謝之情。李權是一位學富五車的大學者,他一生以書為伴,當年攜夫人到北京時,僅書籍就裝滿了30大箱,其他家用物品僅及6箱。他所教授的倫理、國文等課程都是自己編的講義,後又取往日蘭台講義重新編輯,得到當時學者們的普遍採用,他因此結交了許多文朋詩友。民國十二年(1923)臘月,他請知名學者應山左笏卿為其母墓表作刊,後搨600份贈送海內知交徵求詩文,收集400餘篇(首)。他還特別關注地方文獻的收集整理,民國十五年(1926)春,他編寫的《鐘祥藝文考》3卷鉛印500部出版。民國十七年(1928)二月,李權夫人塗氏病逝,不久張作霖遭皇姑屯之變,北京各機關解散,京曹舊侶聯袂南下,60歲的李權結束了在北京的政治生涯,於是就把主要精力轉移到對鄉邦文獻的研究上。民國二十二年(1933),因兒子李濟所在的中央研究院遷往上海,加上湖北創修省志,李權應聘後離開北京到武昌停留數月,修編清順、康以來的鄂人文稿120餘卷,並在此完成《鐘祥金石考》8卷的付印,隨後赴上海就養。民國二十三年(1934)夏,家鄉鐘祥派人到上海請他回籍修志,因為需要大量參考文獻,縣中不易搜求,李權答應在外擔任修輯,不久遷居南京。民國二十六年(1937)由李權擔任總編纂的《鐘祥縣誌》在南京印刷,這是一部高質量的地方志書,其中收集、整理、考證、校對無不飽含著李權的心血。萬幸的是《鐘祥縣誌》印刷完成後,李權及時托人幫忙轉運到家鄉鐘祥,否則年底日寇陷南京,此書必將毀於戰火。由於抗戰全面爆發,李權的晚年生活是在流離播遷中度過的。南京淪陷後,李權隨兒子赴湖南、轉廣西、移雲南、遷四川,可謂受盡了人間艱辛。“戰雲密布度稀年,亂世偏將殘喘延。荊襄歲時翻舊記,桂林山水入新編。群峰排笏環城郭,萬戶連甍繞市塵。莫道鄉氓忘國事,聲聲爆竹正喧天”。我們可以從民國二十七年(1938)春節,李權所賦的七律詩中看出他當時的心境。尤其是他兩個心愛的孫女鶴征、鳳征命喪流亡途中,給李權無限傷感,並因此讓他一度患上眼疾。抗戰勝利後的民國三十六年(1947)五月十二日,李權帶著還沒有康復的病痛由重慶乘船赴南京,準備參加兒孫們為他準備的80歲壽慶。六月三十日,這位飽經風霜的老人還沒來得及享受兒孫們的祝福,就走到了他生命的盡頭。李權的人生經歷,展現了一位封建學人對學問的堅持、對生命的頑強和對社會的奉獻精神。李權最大的成功是把他的獨子李濟培養成為具有世界影響的“重量級”學者。李濟,字濟之,中國第一個哈佛大學人類學博士。29歲時受聘清華,與王國維、梁啓超、趙元任、陳寅恪成為清華國學研究院“五位導師”。第一個獨立主持現代考古的中國人,被譽為“中國現代考古學之父”。他領導河南安陽的歷次殷墟發掘及其出土器物的搬遷、研究和出版等工作,使傳說中的商代成為信史,引出一場史學界的大變革。他擔任了17年歷史語言研究所所長,兩度代理“中央研究院”院長,主持中央博物院(現在的南京博物院前身)的籌建與管理等。郭沫若稱李濟是“我們中國的光榮的一面”。李濟的學生美國國家科學院和美國人文科學院雙院士張光直稱李濟:“體現了中國歷史學和考古學研究所能達到的最高學術典範,樹立了一個令他的後繼者渴望達到而又難以企及的榜樣”。台灣文人李敖說李濟是台島“最後一個迷人的重量級學閥”,“31歲起就做學閥,84歲才在武俠小說中死去”。這是李濟的幾個閃光點,這也是李權對世界作出的最大的貢獻。(侯書雲)