基本介紹

- 中文名稱:朱山石刻

- 外文名稱:Zhu Shan stone

- 地理位置:河北邯鄲市永年區永合會鎮吳莊村北

- 氣候類型:溫帶大陸性季風氣候

- 占地面積:2平方公里

- 開放時間:早9:00 - 晚 10:00

- 景點級別:邯鄲市朱山植物園

- 著名景點:玻璃吊橋

森林童話

浪漫花海 - 又稱:婁山石刻,豬山石刻,豬山刻石

外形

朱山石刻

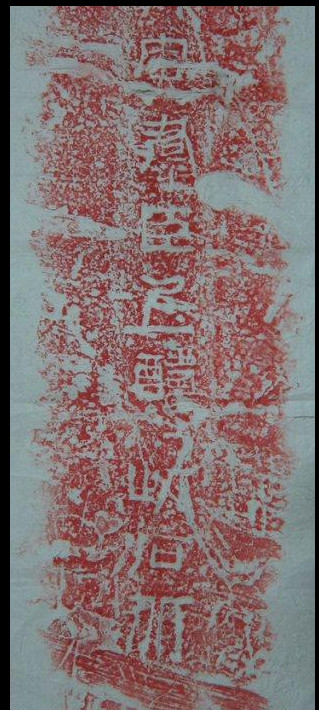

朱山石刻 朱山石刻-國家保護文物

朱山石刻-國家保護文物拓本

文物,現藏北京故宮博物院

《群臣上壽刻石》,墨拓整紙本,已裱立軸。本幅縱26厘米,橫26厘米。篆書1行15字:“趙廿二年八月丙寅群臣上酬此石北”。原石為清道光年間楊兆璜在當時的直隸廣平府永年縣(今河北永年縣)西60里婁山訪得,故又名“趙婁山刻石”。拓本罕傳。似此本淡墨初拓、字口肥潤、筆畫清晰者更為少見。

原石在今河北省永年縣西吳莊村北朱山之巔。據稱,朱山在古時名為“豬山”。該刻石早在唐宋時期已被發現,距刻石不遠處有唐人題記,字跡漫漶,隱約可辨識:“監軍判官濟陰鬱久閭明達,侍御史魯國郗士美,洺州刺史范陽盧頊,冀處士盧葉夢,監察御史劉荊海,邢州別將楊審言,□□縣尉李嘉同登。大唐貞元十四年九月廿八日”。清道光年間楊兆璜復訪得,併名為“趙婁山刻石”。然舊拓罕見,曾於網間偶見清拓本,紙質泛黃,墨色沉鬱,周邊題跋無數。該石刻已列河北省重點文物加以保護(註:2015年升級為國家重點文物)。

之前從海棠花館獲得河北邯鄲武安市老安莊“趙國易陽南界”刻石拓片,與“群臣上醻”當屬同期。

著錄

誤名由來

研究

豬山刻石因其位於河北省永年區西北部永合會鎮吳莊村北約1公里處的豬山頂上而得名,距永年縣城臨洺關西偏北4.2公里,海拔239米。豬山“又因山石多為紅色,也稱朱山”,故也叫朱山刻石。恰如東漢許慎所言:“碣,特立之石”。此刻石系突出於山頂西面的一塊天然紅砂岩碣石。其鐫刻面坡形西向,右呈側立的不規則梯形,左側為不規則矩形。字刻在長2米、寬0.4米的矩形部分,豎刻陰文一行共十五個字:“趙廿二年八月丙寅群臣上醻此石北”,因此也被叫做“群臣上醻刻石”。字跡總長1.2米、寬0.08米,為小篆體,雖歷經二千多年的風化侵蝕,字跡仍清晰可辨。此刻石現為河北省省級文物保護單位。

豬山刻石雖然在豬山之巔特立了二千多年,但在清代道光年間(1821—1850年)被發現並公諸於世以前,歷代金石碑帖論著及文史典籍中均未見其著錄。發現以來的170年間,對其進行考辨研究的專家學者雖說代不乏人,但有關豬山刻石的一些基本問題如發現者,尤其是其年代問題,卻眾說紛紜,至今莫衷一是。為了弄清這些問題,筆者從上世紀末開始收集、整理、研習了大量相關的文史資料,並對刻石現狀進行了實地考察。本文先將自發現至今,海內外專家學者對豬山刻石的考辨研究作一初步的梳理,以就教於方家。

170年來對豬山刻石進行的考辨研究大致上可以劃分為三個階段:百家爭鳴的前80年、相對沉寂的中60年和繼往開新的近30年。

一、百家爭鳴的前八十年

這一階段從清道光中到民國初(“五四運動”以前),即1839—1918年。豬山刻石在荒涼的豬山之巔隱沒了二千多年後被偶然發現,由於其年代久遠,文字古樸,很快就引起了金石書法家乃至史學界的熱切關注,紛紛給以錘拓、著錄並給予了很高的評價。同時,圍繞豬山刻石的發現者、年代等問題展開了不同觀點的駁辯,歷七八十年而熱情不減,其盛況譽之為百家爭鳴並不為過。現把這期間所涉及的主要人物、論著及其觀點簡介如下。

沈濤及其《交翠軒筆記》。沈濤對豬山刻石的發現、研究有開山之功。一是最早對豬山刻石進行了著錄。《交翠軒筆記》卷一載:“永年縣西六十里婁山,一名狗山。旁有小阜,俗名豬山,有摩崖石刻隸字一行云:‘趙廿二年八月丙寅群臣上醻此石北’”。二是研究並提出了“後趙石虎建武六年”說:“以《晉書》考之,知為石虎時所刻。” 三是明確記載他是親臨過刻石現場的人:“《廣平府志》:此山有唐太宗碑跡。余求之不可得,轉獲石趙時刻石。乞漿得酒,亦自快意。”沈濤,嘉慶十五年(1810年)舉人。道光十二年(1832年)任大名知府,十八年(1838年)任廣平知府至二十二年離任,二十三年又復任至二十六年再次離任。《交翠軒筆記》雖初刊於清道光二十八年(1848年),但從作者自敘和湯璥後序可知作於道光十六年(1836年),整理完成於道光十八年(1838年)。需要指出的是,“旁有小阜,俗名豬山”這句話,在《畿輔通志》、《廣平府志》和《魯迅輯校石刻手稿》等抄錄時,不知何故都不見了,造成了此後許多著述對此刻石所在位置的誤傳,並影響了對刻石的正確命名。

趙之謙的《補寰宇訪碑錄》。其卷一在著錄豬山刻石內容後說:“大興劉位坦考為西漢文帝後元六年”。“之謙案:此漢(《廣平府志》引文多一“彭”字)祖刻。疑為石趙,非。直隸永年。”劉位坦卒於清鹹豐十一年(1861年)。趙之謙這段話中的“此漢(彭)祖刻。疑為石趙,非。”又見於其在北京故宮博物院藏的“趙廿二年婁山刻石”上的題跋,文字稍有不同:“此為西漢祖刻,指為石趙者非。”題跋中並說“詳余所述漢刻十種雙鉤本。”時間為“癸亥十月”,即清同治二年(1863年)。趙之謙此書首次引述了劉位坦考定的“西漢文帝後元六年”說,並否定了沈濤的“後趙石虎建武六年”說,還指明石刻書體為“篆書”。此書刊刻於清同治三年(1864年)。 俞樾的《春在堂隨筆》,其卷二記載了他與“沈韻初孝廉樹鏞”討論“趙廿二年” 刻石的情況,是依據他給沈韻初的兩封書扎(詳見後文)的內容進行合併、精簡和補充而成。俞樾從紀年角度批駁了沈濤的“後趙石虎建武六年”說:“沈西雍觀察謂是石虎建武六年所刻,上溯石勒之年而兼數之,故稱廿二年。然金石刻辭從無此例。”他引述了劉寬夫(即劉位坦)的西漢劉遂說,並首次提出了質疑:“劉寬夫侍御謂漢侯國得自記年,定為趙王遂之廿二年,較沈說為得之。然考《前漢書》,趙敬肅王彭祖,共王充,並享國長久。《後漢書》:趙節王栩、項王高、惠王乾,亦享國長久。此五王皆得有二十二年。侍御必據魯三十四年石刻,謂彼刻稱五鳳二年魯三十四年,而此不冠以漢年,明是漢文帝時未有年號之故。遂決以為趙王遂。此說亦未足據”。因此,“此碑為何王,固不能臆決矣。”態度謹慎。《春在堂隨筆》以光緒十五年(1889年)的《春在堂全書》重定本中所收的為最早。上海進步書局石印本《筆記小說大觀》所收此文“醻”誤為“酬”。此外,俞樾還把豬山刻石的地點錯為“永年縣西六十里之婁山”,流誤甚廣。

樊彬的《畿輔碑目》。樊彬除著錄豬山刻石內容外,對俞樾等有關此刻石所在地的記述“婁山(狗山)”進行了更正,指出是“廣平府西臨洺關豬山。”(魯迅抄錄時誤為“廣平府南臨洺關狗山。”)對於豬山刻石的年代,樊彬雖未明言,但著錄時把它放在十六國之後、北魏以前,似也主“石趙”說。標題中把“醻”徑改作“壽”,似也欠妥。

張德容的《二銘艸堂金石聚》。其卷一《趙上醻刻石》條不僅從年號、史實發生季節等角度進一步批駁了沈濤的“後趙石虎建武六年”說,而且從書體角度認為“西雝以為隸書,亦誤”。此書不僅首次提出並從史實、紀年及乾支紀日和書體多方論證了“趙武靈王”說,還首載了石刻的發現者:“向來未著錄,邵武楊兆璜守廣平時訪得之。”並在其“目錄”中說:“前人未有著錄,惟見沈濤《交翠軒筆記》,劉喜海《金石苑》稿本載之,未刊。”肯定了沈濤的首載之功。此書刊刻於清同治十一年(1872年)。但也把地理位置誤為“婁山”。

陸增祥的《八瓊室金石補正》。該書首先在“目錄”中明確標明“群臣上醻刻石趙廿二年八月廿四日,當文帝後元六”。其次在卷二《群臣上醻刻石》條,記錄了刻石的尺寸:“高五尺二寸五分,廣六寸。……字徑三寸許。”按清朝當時通行的工部尺,一尺等於32厘米,則合高168厘米,廣19.2厘米,字徑約9.6厘米。其三,轉錄了張德容《二銘艸堂金石聚》和趙之謙《補寰宇訪碑錄》的有關論述。接著從紀年及乾支紀日等方面論述,認為“趙王遂之廿二年”和“武靈王之廿二年”均“無不合”,“惟以筆勢審之,似與秦篆差異,丙、寅兩字,轉筆方折,全是隸意。仍從劉氏定為西漢時物。”他說明了自己判斷的依據是“從張松坪借錄”的拓本,並在《群臣上醻刻石》條末章節附注明此條成於“甲戌(同治十三年,1874年)夏”。

丁紹基的《求是齋碑跋》。其卷一《婁山石刻》跋之內容又見於《畿輔通志》、《廣平府志》和《魯迅輯校石刻手稿》,但均稱出於《求是齋藏碑目》。其內容是在“趙廿二年拓本”上的丁紹基題跋(詳見後文)的基礎上擴充而成,並註明了材料來源,兩者可以對校互補。丁紹基在此跋中從地理上進行了考證,肯定了刻石所在地屬於漢時趙國。並舉漢陽泉使者含薰鑢款題六安十三年與五鳳甎稱魯卅四年之紀年為例,認為“此趙廿二年亦即其例也”,以證明此刻石為漢時物。但他對“劉遂說”提出了質疑,在逐一分析了在位超過二十二年的各位趙王情況後,提出了“趙敬肅王廿二年即武帝元光四年”說。可是他終因未能實地考察,囿於婁山(狗山)之說,且以前代金石名家“於此刻曾不一及”,“而仍不能無疑也”。

清光緒三年《永年縣誌》。卷之十四《碑碣》載:“婁山磨崖石刻在縣西五十五里”但在刻石內容中將“丙寅”誤為“丙申”。其“按戰國趙都邯鄲,石趙都襄國,此山均在國都左近。惟碑文作李斯小篆體,決非戰國時物。石勒稱趙,五年後改元建平,即綜一生,在位計之亦不及二十二年也。又考東西漢皆有趙國,敬肅王彭祖在位最久,漢諸侯王各以其即位紀年,五鳳石可證。碑或當時物歟?敬肅王景帝子。縣境各碑,此為最古。因無紀年確證,故以時代附之夏承碑之後。”

清光緒十年(1884年) 《畿輔通志》。此志由時任直隸總督李鴻章主持,延聘主講蓮池書院的黃彭年主纂。其卷一百四十八收錄“廣平府 永年縣 漢 群臣上壽刻石”,接著抄錄了《交翠軒筆記》、《春在堂隨筆》、《畿輔碑目》、《續寰宇訪碑錄》、《求是齋藏碑目》、《王樹枏跋》(見後文)等六種文獻中的有關史料及論述,最後“謹案:此摩崖字型結構與嵩山少室開母兩闕同,晉魏以後篆書皆無此渾樸,決非石虎時人所能造也。” 但具體是哪個趙王所刻,未予細論。

清光緒十九年(公元1893年)《廣平府志》。其編纂者胡景桂,字月舫,系直隸永年(今河北永年)人。他曾於光緒五年贈《趙廿二年》刻石拓本二紙給樊榕。可見他對此刻石研究至少已十幾年,且實地考察過刻石,並進行了捶拓。因此他在《廣平府志》卷三十五《金石略上》再次肯定該石刻“在永年縣西六十里豬山上。”其後則抄錄了《交翠軒筆記》、《春在堂隨筆》、《畿輔碑目》、《續寰宇訪碑錄》、《求是齋藏碑目》等五種文獻中有關的史料及論述。最後撰寫了長篇“案”語,先回顧了豬山石刻發現以來各家記述及研究情況,確認了石刻所在地是豬山,批駁了“後趙石虎建武六年”說、“西漢文帝後元六年”(即西漢趙王劉遂二十二年)說和“趙敬肅王廿二年即武帝元光四年”說,引述且肯定了黃彭年的“戰國趙武靈王”說,並從書法上加以論證。此外,還指出了認為前代金石名家“於此刻曾不一及”,以及唐“太宗征劉黑闥,嘗登此山刻石。既登此山,豈不見此刻”,“而仍不能無疑也”的觀點錯誤所在。這可以說是清代豬山刻石研究的集大成者。

此外,這一階段還有兩次當時的金石名家圍繞此刻石拓本進行的集中討論。

一次見於“趙廿二年婁山刻石”拓本題跋。此拓本為北京故宮博物院藏朱翼盦捐贈墨拓整紙本。其上有“沈氏金石”、“均初藏寶”等鑑藏印,可見此拓本原為沈樹鏞(字韻初、均初)所藏。吳廣霈(字劍華,號劍道人、劍叟)題跋稱:“余癸卯(光緒二十九年,1903年)得此石刻舊臧本於沈氏”。此拓本幅內有趙之謙題跋一則,右側裱邊有沈樹鏞題簽一則、吳廣霈題跋三則;左側裱邊有俞樾手札二封(3頁,附吳廣霈題跋一則)、吳廣霈案語一篇(2頁)。其內容除記載了拓本流傳的情況外,還反映了當時學者一次可貴的“學術審定”活動和坦誠的“金石之交”。據拓本上的“積川胡澍、川沙沈樹鏞、仁和魏錫曾、會稽趙之謙同時審定”印可知,沈樹鏞不僅是此拓本的題簽、收藏者,還是這次審定活動的組織者。參加同時(現場)審定的還有胡澍、魏錫曾、趙之謙,俞樾則是參加“通訊審定”者。時間當為趙之謙題跋所說的“癸亥十月(清同治二年,1863年)”。可惜的是胡、魏兩人的審定意見和沈之意見及其給俞樾的信扎都未能留下來,只有趙、俞兩人的見解留在拓本上,內容已見前述。吳廣霈案語肯定了俞樾提出的“應考八月丙寅”之法,引用張德容《二銘艸堂金石聚》的觀點,並批駁了潘伯寅的“漢初趙刻說”,認同了張的“趙武靈王說”。

另一次見於“趙廿二年刻石”拓本題跋。此拓本為北京故宮博物院藏光緒拓整紙本。其上裱邊有黃國瑾題記,左、右側裱邊分別有丁紹基題跋和王枏題跋,下裱邊為王樹枏再跋與退蒼老人樊榕題識。黃、丁、王的題識分別題於光緒五年七月和十一月,且都是在直隸(今河北)保定的蓮池書院。主人樊榕的題識說明此拓本系永年胡月舫(景桂)所贈,與黃、丁、王的題識均系劫後倖存,十分珍貴。但對於黃、丁、王所討論的拓本問題,樊榕卻沒有發表己見。王樹枏的題跋,一是從史實發生季節、在位無廿二年之久及八月無丙寅之日等角度進一步批駁了沈濤的“後趙石虎建武六年”說;二是考查了兩漢六個趙王廿二年的乾支月日,指出五位趙王的廿二年八月有丙寅日,並從紀年法上質疑了劉寬夫定的“趙王遂”之說;三是從地理上考證了石刻所在地為趙地。王樹枏的“再跋”,從書體上對張德容《金石聚》的“趙武靈王”說提出了質疑,認為“周時不應有李斯小篆體”,並從地理上論證,認為“此刻仍屬前漢者近是”。 王樹枏還以“豬山名不見於書”為由,否定樊彬《畿輔碑目》的“豬山”說。有意思的是,他知道豬山“俗名太宗山,一名石山,與狗山對峙”,卻死認書本,為“狗山”說圓場,說什麼“古人蓋同名狗山也”。 此外,王樹枏還羅列了了四行與豬山刻石無關的題名殘石,批評張德容《金石聚》所收“亦非完本”。 黃國瑾的這篇“題記”,主要通過對“醻”字進行了考證,以“亦足證(此為)漢石之一端也”。不過,從“家大人及今新城王君考之尤詳,信為漢刻無疑。”一句中,可知其父黃彭年是與王樹枏一樣“信為漢刻無疑”,並進行了詳細考證的。這就與前面所引胡景桂在《廣平府志》里的“案”語中“貴築黃氏彭年云:此戰國趙武靈王時所刻。”相矛盾了。《廣平府志》修成於光緒十九年(公元1893年),此時黃彭年、黃國瑾父子雖均已去世三年,但他對黃彭年主纂的《畿輔通志》、黃國瑾為其贈樊拓本的題記似應有所聞見,這從《廣平府志》與《畿輔通志》一樣收錄了丁紹基為其贈樊榕拓本的題跋的基礎上擴充而成《求是齋碑跋》有關內容可見一斑。而且此時距張德容《二銘艸堂金石聚》提出並多方論證了“趙武靈王”說已二十餘年,他為何不引張德容說而用黃彭年說呢?是不是黃彭年另有別說,不得而知,但從《畿輔通志》不錄張德容“趙武靈王”說而錄王樹枏題跋看,其子黃國瑾的說法當為可信。

魯迅抄錄的《群臣上醻刻石》史料手稿。魯迅曾於1915年6月6日和1916年8月4日兩次在北京琉璃廠購得《群臣上醻刻石》拓本。並抄錄了《交翠軒筆記》、《畿輔碑目》、《續寰宇訪碑錄》、《求是齋藏碑目》、《王樹枏跋》、《磁州府志》、《畿輔通志》、《光緒永年縣誌》等八種文獻中的有關史料及論述,總計17頁《手稿》,為研究做準備。後來也許是投身新文化運動而無暇顧及,沒有繼續研究,但魯迅的這些《手稿》表明:1、《群臣上醻刻石》的尺寸為“高五尺二寸,廣四寸”,與陸增祥《八瓊室金石補正》卷二所載不同。2、他雖然將刻石所在地也誤為“婁山”,但加了“西峰”兩字,可見他把“豬山”誤為“婁山西峰”,雖不準確,但離事實近了一步。但頁邊下部仍均寫“婁山刻石”及頁次。3、他抄錄的《磁州府志》一則與其後抄錄於《光緒永年縣誌·一四》的末段文字完全一樣,只是少了最後一句話,顯然有誤。4、他也認為石刻年代為“漢”。

這一階段著錄並研究豬山刻石的還有清代劉喜海的《金石苑》、楊鐸的《函青閣金石記》、不著編人的《求恕齋碑錄》、王懿榮的《漢石存目》、汪鋆的《十二硯齋金石過眼錄》、葉昌熾的《語石》、康有為的《廣藝舟雙輯》及方若著、王壯弘增補的《增補校碑隨筆》等。劉位坦、潘伯寅、黃彭年等的考證則未能得見原始資料。總的來看,這一階段雖說幾乎與中國近代史同步,西學東漸對中國的傳統學術已造成了很大衝擊,但在豬山刻石研究方面基本上還是信守著傳統金石研究的套路,未能突破乾嘉以來的樸學藩籬。

二、相對沉寂的中六十年

這一階段從“五四運動”(1919年)到改革開放前夕(1978年)。豬山刻石研究在這一階段之所以相對沉寂與當時中國的整體社會環境和學術氛圍有關。隨著五四新文化運動的興起,傳統文化受到了猛烈批判。雖說也曾有所謂“整理國故”之倡,終難成氣候。再加上國家民族危亡,抗敵救國為第一要務。整個金石之學不昌,何論區區一摩崖刻石?建國以後,尤其是“文革”前後的十多年,受極左思潮影響,傳統文化被當作“四舊”而破除,更是少有涉足此類研究者。

儘管相對沉寂,這一階段還是有幾件與豬山刻石研究有關的事值得關註:

一是有關著作的整理出版。如前面提到的陸增祥《八瓊室金石補正》,作者生前未得出版,直至民國十四年(1925年)才由吳興劉承乾希古樓刊行,校刊者為王季烈、章鈺,歷時五年方成。還有樊彬的《畿輔碑目》也於民國二十四年(1935年)由河北博物院以鉛印線裝本出版。

書 名 | 編著者 | 出版社 | 出版時間 | 誤錄地理位置 |

碑帖敘錄 | 楊震方 | 上海古籍 | 1982.2 | 直隸永平縣(今河北盧龍縣) |

善本碑帖錄 | 張彥生 | 中華書局 | 1984.2 | |

中國書法大辭典 | 梁披雲主編 | 香港書譜、廣東人民 | 1984.12 | 河北永平 |

中國書法三千年 | 凌雲超 | 南京大學 | 1987.9 | |

中國書法篆刻 鑑賞辭典 | 王玉池主編 | 農村讀物 | 1989.9 | |

中國書法鑒 賞大辭典 | 劉正成主編 | 大地出版社 | 1989.10 | 引叢文俊說“河北永平” |

秦漢碑述 | 袁維春 | 北京工藝美術 | 1990.12 | |

中國書法篆刻之最 | 陳兆國 | 中國旅遊 | 1992.2 | 河北永平 |

中國古代書法史 | 朱仁夫 | 北京大學 | 1992.6 | 河北省廣平縣 |

石刻篆文編·石刻目 | 商承柞 | 中華書局 | 1992.9 | 河北省永平縣 |

河北金石輯錄 | 石永士、王素芳、裴淑蘭 | 河北人民 | 1993.12 | |

中國書畫篆刻品鑑 | 陳振濂 | 中華書局 | 1997.4 | 河北廣平,今存河北盧龍 |

中國書法簡史·中古篇 | 湯大民 | 江蘇古籍 | 1999 | 河北盧龍縣 |

邯鄲碑刻 | 吳光田、李強 | 天津人民 | 2002.6 | |

漢碑全集 | 徐玉立 | 河南美術 | 2006.8 | 現石所在不詳 |

三是從民國六十六年(1977年)起,台灣新文豐出版公司出版了大型叢書——《石刻史料新編》。全套叢書共4輯100冊,收集金石類書籍共1095種。我們在評述第一階段情況時引用的陸增祥《八瓊室金石補正》(第一輯6、7、8冊)、趙之謙《補寰宇訪碑錄》(第27冊)等著作幾乎都收入了。四是1978年11月,邯鄲地區文化局印發的《邯鄲地區文物普查資料彙編》(內部資料),著錄“七、石窟及碑碣·(三)朱山石刻”:“在永年縣永合會公社吳莊村正北約二里朱山頂上,有一細紅沙岩,岩石上刻有字一行,刻字為斜面西向。文字內容,‘趙廿二年八月丙寅群臣上 醻此石北’,為後趙石虎建武六年(公元340年)”,把豬山刻石列入了文物保護範圍。

這些著作的出版,擴大了豬山刻石在海內外的影響。把豬山刻石列入文物保護範圍則有利於防止和減少人為破壞和自然風化。這些都為近30年乃至今後的深入研究奠定了基礎。

在個案研究方面,需要重視的是徐森玉先生髮表在《文物》1964年第5期上的《西漢石刻文字初探》一文。該文引述了沈濤、張德容、趙之謙、丁紹基之說,指出此刻亦不應視為後趙石虎時物,其原因除張德容所說外,更在於以現存晉以後的篆書看,此刻顯然遠為古拙。但他也不同意張德容“趙武靈王廿二年”說,而是認同陸增祥的看法,指出,以其字型和石鼓文相比,固已差距很大,即以秦始皇刻石而論,似亦應在此刻之前,因而“群臣上醻刻石”決不可能早到周赧王十一年。他還對丁紹基認為趙王遂廿二年匈奴入侵、大旱及蝗災,“漢廷君相方切憂勞,而藩國群臣反晏然上壽刻石貢諛,無是理也……似不應狂悖乃爾。況趙王遂以幽王子紹封,也非始封之君,不得雲趙廿二年”的說法進行了批駁,指出封建統治階級本來就是不顧人民的死活,刻這幾個字又談得上什麼狂悖不狂悖呢? “五鳳二年魯卅四年”,屬魯孝王慶忌時,但魯始封的是共王余,當景帝前元三年(前154年),距五風二年(前56年)已百年,顯然也不是魯始封的年號。徐森玉先生的這一番探討,對此後趙王遂廿二年說的流行起了很大作用。

三、繼往開新的近三十年

這一階段實際上就是改革開放以來的30年。豬山刻石研究是隨著改革開放的不斷深入,與社會主義文化的繁榮和優秀傳統文化的復興而同步發展的。這一階段豬山刻石研究的特點就是繼往開新,主要表現在三個方面:

一是各種金石書法篆刻工具書、專著紛紛著錄並評述豬山刻石。據筆者閱覽所及的就有十多種,列如下表:

二是在一些金石書法、歷史地理、文化旅遊等方面的論著中也兼及豬山刻石的評述,並往往附其拓片或照片。

1、1984年12月版《永年縣地名志》。其中“自然地理編·豬山”條引《畿輔通志》稱“豬山……絕頂有摩崖石刻”,著錄了其內容,並指出“清光緒三年《永年縣誌》認為是西漢趙敬肅王劉彭祖時物,而1978年《邯鄲地區文物普查資料彙編》以此石刻為後趙石虎建武六年時物,清光緒十九年《廣平府志》則傾向於豬山上醻(誤為“酬”)石刻是戰國趙武靈王時物,不知孰是。”而在其“文化地名編”則專列了一條“豬山石刻”,除了上述內容外,還說明“石刻長2米、寬0.4米,為長條狀摩崖石刻,刻字面依山斜面向西”,並從石刻字型結體、石刻內容與《史記·趙世家》記載趙武靈王大朝信宮、兩次攻中山的可能關聯,以及趙武靈王始稱王開始趙國紀年的合理性四個方面加以論證,認為“豬山石刻應該是趙武靈王廿二年(公元前304年)所刻,距現在已有2286年的歷史了”。在前人“趙武靈王”說的基礎上有所創新。其後還附有縣文物保管所供稿的豬山石刻照片和拓本。

2、施蟄存《金石叢話· 八·漢代石刻文》。作者認為,“漢代石刻,據現有的記錄,最早的是‘群臣上 醻刻石’。”除著錄了豬山刻石內容外,還說“金石學者以為是漢初趙王的遺蹟。當時王國都有自己的紀年,用自己的國號,故不用大一統的國名‘漢’。但也有人以為是戰國時趙武靈王所制。這一意見,被許多人所否定。因為從書法看來,戰國時還不可能有這種方折的篆書。1942年,在曲阜發掘出一塊有圖案紋的長方石,其一邊有刻文云:“魯六年九月所造北陛”。學者考定為漢初魯靈光殿的階石。這就證明了“群臣上”石是西漢初趙王的刻石,因為紀年的方法相同。”至於是漢初哪個趙王,沒有深究。但是他把刻石的地點誤為“河北省廣平縣的山上”,顯然是把清代“廣平府”與其屬縣“廣平縣”混淆了。

3、《豬山石刻天下奇》。此文認為“小篆字型,早在秦統一前,便通行山東諸國了。所以豬山刻石應是戰國時代趙武靈王或惠文王時的遺物。”並從史實上進行了推理。

4、孫繼民《戰國趙信都地望考》。本文的“第二,豬山石刻”部分,除著錄石刻地點和內容外,從乾支紀年角度否定了“西漢趙敬肅王劉彭祖”說、“後趙石虎建武六年”說,認為“從曆法和書法的角度推斷豬山摩崖石刻的時間是在西漢的劉遂時期,一般來說,應該沒有太大的問題。不過,也不能完全排除石刻年代是戰國趙國時期的可能。”同時還論述了“ 趙國群臣‘上醻’(文中誤為‘酬’)的‘此石北’同戰國時期趙國的信都有著直接或間接的聯繫”。此文書前插頁有《豬(朱)山西漢石刻》彩照,文中有石刻拓片。

5、王賢春《群臣上醻石刻釋疑》。本文除著錄豬山刻石地點和內容外,講了三個問題:一、關於石刻時間。基本認同陸增祥《八瓊室金石補正》的觀點,即“仍從劉氏定為西漢(劉遂)時物。”二、關於石刻中“醻”考。認為“此刻作上醻,尤足考見古義”,“ 有的書‘酬’、有的讀者讀‘酬’為誤”。 三、關於刻石處址補正。認為“位於河北邯鄲西北20公里朱山(俗稱豬山)頂上”,“亦稱婁山石刻” 則為誤,言“在河北永平”則更為錯誤。此文前有朱山石刻照片、拓片和清暉書院內朱山石刻複製品的照片。

6、劉裕民、李亞的《邯鄲覽勝》。該書“朱山石刻”條有幾點值得注意:一,認定朱山石刻“為西漢後元六年(前158年)漢趙國諸臣為趙王祝福、祈禱所鐫刻。”二、把“醻”錄為“酬”,並說石刻“長1.5米,寬O.52米”,與其它記載有別。三、指出“朱山石刻在清道光年間,由廣平府知府楊兆璜首次將刻石公諸於世。”四、引用清代光緒版《永年縣誌》、《中國書法大辭典》、康有為和《河北金石輯錄》的有關論述。並依《漢書》卷四文帝本紀所載,論說了朱山石刻與趙王劉遂由盛而亡的關係。五、說明“朱山石刻在1982年7月公布為省級文物保護單位時,曾將年代定為後趙,現改為西漢後元六年(前158年)”。六、肯定“‘趙廿二年’這一明確紀年,為我國西漢時期分封諸侯王國紀年的首次發現”,“對研究西漢時期政治制度和書法藝術具有極高的價值。”其“拓片已被英國、法國、日本等博物館所珍藏”,“吸引著海內外眾多的書法家和考古學家來此考查研究。”並附有“日本專家學者參觀朱山石刻”照片一幀。文中彩印的“朱山石刻照片”(裸石,無風雨亭)和“朱山石刻拓片”,年代似較早,比一般資料上的清晰。

此外,這一階段中還有張建華主編的《邯鄲辭典》、趙福壽主編的《邢台通史》、《對聯、碑碣》(碑碣部分為宮晶編著)、趙建朝、孟光耀、張建華、王士錄編著的《邯鄲遊覽》等均有豬山刻石的著錄或論述。邯鄲市文物局 “河北省文物保護單位記錄檔案”中還存有永年縣文保所李一平的《關於》列印稿。網際網路上也發表了不少豬山刻石的拓片、照片及相關文論,不可勝數。

三是出現了系統研究豬山刻石的歷史學者。這就是河北師範大學歷史文化學院教授秦進才。秦教授先後發表了《漢初與皇帝“共天下”的諸侯王》、《西漢群臣上醻刻石探微》、《群臣上醻刻石與西漢王國紀年探索》、《西漢群臣上醻刻石兩拓本價值初探》、《西漢群臣上醻刻石新探》。此外,還有講稿《歷史研究問題的發現與探討——以西漢群臣上醻刻石為例》和延伸研究論文《〈春秋繁露·止雨〉“二十一年”管窺》等。這一系列文稿按照作者提出的“新理論、新視角、新方法”,比較系統深入地探討了:一、“群臣上醻刻石”的發現者和地理位置問題,認為“當是尚考訂、嗜金石的沈濤,地理位置在今河北邯鄲市永年縣朱山上”,糾正了一些著錄中的地名錯誤。二、從政治制度發展史角度、用與考古發現相結合的方法探討了西漢初的王國紀年問題,肯定了群臣上醻刻石的“趙王遂廿二年”說。三、“介紹群臣上醻刻石兩拓本的錄文與有關題跋、題簽、捐贈者的情況”,探討了“兩拓本在保存群臣上醻石刻百餘年前的風貌、記載流傳情況、反映晚清學者人際關係、手札題跋與版本校勘、記錄刻石年代討論情況等”,為今人進一步研究提供了翔實資料。四、西漢群臣上醻刻石的史料價值。可以說,秦進才教授是迄今為止研究豬山刻石的第一大家。

爭議

開發保護

交通

朱山植物園-朱山石刻位置

朱山植物園-朱山石刻位置