蔡瑤銑(1943-2005),崑劇旦角名家。1954年考入上海華東戲曲研究院崑曲演員訓練班(上海戲曲學校"昆大班"),1961年畢業任上海青年京崑劇團演員。1965年從上海戲曲學校調到上海京劇院京劇現代戲《海港》劇組。1978年調上海崑劇團任演員。1979年調到北京任北方崑曲劇院演員。1988年獲第五屆中國戲劇梅花獎。本書共分八章,此書將蔡瑤銑的人生放到了一個大的歷史背景中去描寫,如一位當代崑曲發展史的"解說員",人們可隨著她的親身經歷和娓娓地"解說",從南至北,從上海到北京,了解建國後崑曲發展情況。書中對蔡瑤銑的代表劇目,如《牡丹亭》、《西廂記》、《竇娥冤》、《琵琶記》、《女彈》等有詳盡介紹和賞析。書後附大事年表、源流譜系表、研究資料索引,以及蔡瑤銑優秀學生魏春榮的回憶文章。

基本介紹

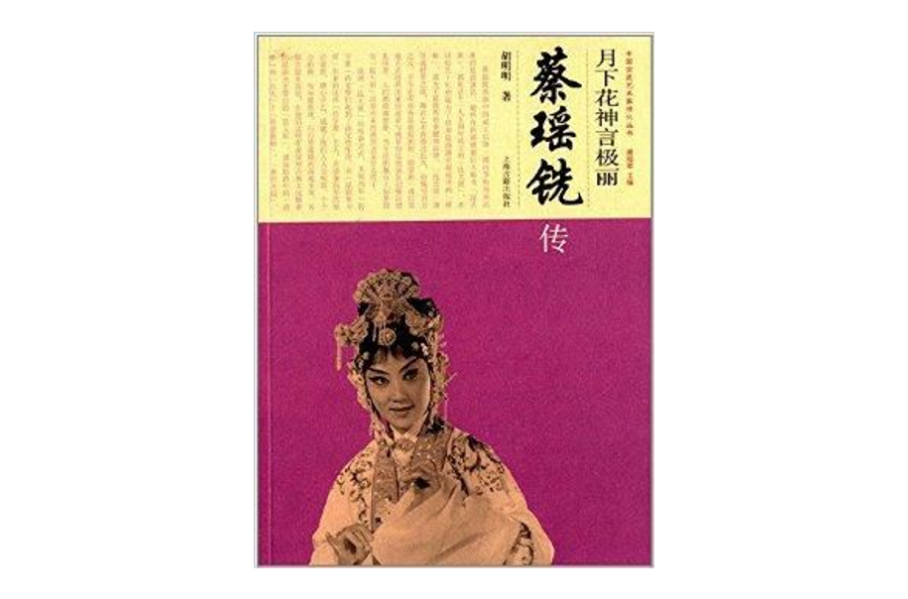

- 書名:月下花神言極麗:蔡瑤銑傳

- 出版社:上海古籍出版社

- 頁數:189頁

- 開本:18

- 作者:胡明明

- 出版日期:2013年6月1日

- 語種:簡體中文

- ISBN:7532567958

基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,後記,序言,

基本介紹

內容簡介

《月下花神言極麗:蔡瑤銑傳》由上海古籍出版出版。

作者簡介

胡明明,任職於北方崑曲劇院。出版有傳記《走進牡丹亭一一蔡瑤銑崑曲五十年》、《大武生——侯少奎崑曲五十年》等;戲劇作品有“大都版”崑曲《西廂記》、崑曲現代戲《陶然情》、豫劇《趙匡胤》、“摘錦版”《西廂記》等;發表學術論著有《“北西廂”雜劇昆唱之淺論》、《論當代崑曲創作的“窠臼”與“脫窠臼”》、《當代意識下當代崑曲創作的當下思考》等;在各類報刊上發表隨筆、散文、雜談等百餘篇。

圖書目錄

總序(謝柏梁)

序一她若還在,那該多好(蔡正仁)

序二(侯少奎)

第一章上海記憶

第二章“昆大班”記憶

第三章“大師”記憶

第四章《海港》記憶

第五章“錄音”記憶

第六章“北上”記憶

第七章舞台記憶(上)

第八章舞如記憶(下)

附錄一蔡瑤銑大事年表

附錄二蔡瑤銑源流譜系表

附錄三蔡瑤銑研究資料索引

附錄四紀念文章兩篇

回憶我的恩師蔡瑤銑(魏春榮)

懷念蔡姐(姚鴻明)

後記(胡明明)

序一她若還在,那該多好(蔡正仁)

序二(侯少奎)

第一章上海記憶

第二章“昆大班”記憶

第三章“大師”記憶

第四章《海港》記憶

第五章“錄音”記憶

第六章“北上”記憶

第七章舞台記憶(上)

第八章舞如記憶(下)

附錄一蔡瑤銑大事年表

附錄二蔡瑤銑源流譜系表

附錄三蔡瑤銑研究資料索引

附錄四紀念文章兩篇

回憶我的恩師蔡瑤銑(魏春榮)

懷念蔡姐(姚鴻明)

後記(胡明明)

後記

2004年寫過一本關於蔡瑤銑的書叫《走進牡丹亭》。書名是請馬季先生題寫的,因為我知道蔡老師的愛人馬樹銘先生是馬季先生的弟弟,所以在討論誰寫書名的時候,我立刻就提出請馬季先生題。馬先生的毛筆字在相聲界是很有名的,我曾有幸求過馬先生一幅字,很快馬季先生就從廣州把寫好的書名寄過來了。

書中有關蔡老師經歷的素材出自她的口述,全書則由我執筆撰寫。還記得當時因為要趕時間,全書小樣剛出來我和蔡老師說,出版社只給3天時間,就3天,請她抓緊審稿,因為這本書要趕在紀念她從藝50周年演出活動之前印出來。3天后蔡老師如期把審讀後的書稿拿回來了,幾乎沒怎么改動,書稿第一頁是她本人同意出片印刷的簽名。她告訴我,她把自己關在家裡逐字逐句仔細看了3天。

我知道蔡老師是心很細的人,尤其是寫她自己的書。很快書印出來了,第一時間我拿給了她。書遞給她的一刻,我明顯感覺到蔡老師拿書的手在微微顫動。

蔡瑤銑是北昆歷史上第一位出自傳的在職演員。

還記得2004年12月25日在北京民族文化宮大劇場,在紀念蔡瑤銑從藝50周年演出活動開始前,蔡老師身著黑色呢大衣,脖子上圍著一條紅色長圍巾在劇場前廳伏案為觀眾售書籤名的那一刻。那一刻,被我記錄在了相機里。

在紀念她從藝50周年的演出中,蔡瑤銑親自出演了她的成名作《西廂記》。本來她要演全劇的,但只演了一半就換了她的學生來演,我得到的訊息是因為蔡老師身體不適。以後的一段時間我還能經常見到蔡老師,她還告訴我由台灣陳彬女上記錄整理的她的自傳體圖書《瑤台仙音——我的崑劇藝術生活》也快出了,我為蔡老師高興。

2005年8月的一天,蔡老師見到我說,她要去醫院檢查身體。她還說,她剛買了新房子,正在裝修,裝修好了讓我去看看。我記憶中的蔡老師經常去醫院檢查身體,我就陪她去過幾次。她在燈市口的老房子我也是經常去,為她寫書期間就去過好幾次,所以當時我並沒太在意。然而很快就聽說蔡老師得的是胰腺癌,我不敢相信,立刻約侯少奎老師一起趕往友誼醫院,看到了躺在病床上身體已經很虛弱的蔡老師。蔡老師見到我們只是微微點點頭,看得出她連說話的氣力都沒有了。 退出病房時,驀然瞥見她病房的床頭柜上放著一本《走進牡丹亭》。之後我又去了一次醫院探視她,那時她已經完全陷入了昏迷。

蔡老師的生命在2005年11月30日不幸戛然而止,那天天氣很冷。

蔡老師的悼詞是我寫的。那一刻我傻傻地坐在電腦前發獃,半天一個字沒寫。我知道那種“官樣”的“冰冷”的“墓志銘”寫不出我心裡真實的感受。

她走得太早,太突然。“曲曲柔腸碎”,至今想來令人感傷。

蔡瑤銑是新中國成立後第一批由學校培養出來的崑曲演員,她所在的班級被後人稱為“昆大班”。就是這個1954年成立的“昆大班”,在以後幾十年里,成為培養崑曲演員最成功的“樣板”,成為崑曲界的榮耀和品牌。“昆大班”演員成材率之高,舞台藝術青春之長久,市場號召力之大,至今讓所有各崑曲院團的“團帶班”或以其他方式培養出來的前輩與晚輩的崑曲演員們難以望其項背。

直到現在,人們都很難想像,當今崑曲舞台上如果沒有“昆大班”培養出來的演員會是什麼樣子。

說到“昆大班”的培養方式,當年“傳字輩”的老師們無疑起到了決定性作用。從蘇州“崑劇傳習所”出來的這些“傳字輩”藝人,在動盪的年代堅守清貧,潛心學藝,成就了他們人人會吹笛、個個會拍曲、每每能教戲、行行皆通曉的高超本領。名師方能出高徒,由他們這些有著深厚古典文化修養的崑曲全才帶出的“昆大班”,就如崑曲中的“清華”和“北大”!“厚德載物”.“兼容並包”,人才質量之高也就順理成章不足為奇。

當年的“昆大班”是幸運的,有這樣一批好老師。雖然當時的教學與生活條件等無法和現在相比,但當時藝術氛圍、師資水平、教學質量等卻讓現在的人們羨慕不已。

可惜的是快60年過去了,一個甲子之後,“昆大班”仍是只此一家,再無分號。從“傳習所”到“傳字輩”,再到“昆大班”,是一條明晰的傳承脈絡。可到如今,笛聲曲聲,聲聲已成為“前世絕唱”,而“昆大班”培養出來的這些藝術家也都年已古稀,兩鬢斑白。如再讓當下這些“昆大班”出來的名家續前輩老師之弦,恐遲矣,晚矣。

我不知道今後“昆大班”的“神話”還會不會“重現”,能不能“複製”。畢竟現在是個浮躁的年代,畢竟“昆大班”培養出來已經成為崑曲名家的這些人沒能再像他們“傳字輩”老師那樣能相對集中在一起潛心地手把手地去教學生。雖然這些人,人老心不老,仍奔波於各類舞台演出,觀眾飽了眼福,可從傳承意義上講,和當年潛心教學的“傳字輩”老師們比,顯然還是有些許遺憾。“十年樹木,百年樹人”.等到他們都演不動的時候再去靜下心來教學生,恐怕也是心有餘而力不足了。要知道當年“傳字輩”這些老師們教“昆大班”時都才四五十歲的年齡。

我認為當下讓人真正擔心的不是這些“昆大班”出來的名家還能演多久,還能演多少出戲,還能傳下多少出戲,而是培養“昆大班”的“搖籃”何處尋。崑曲不光是培養演員的事,更有從事文本、制譜等專門人才需要專門培養,這如同“皮之不存,毛將焉附”的道理一樣。而我更認為,當今時代尤為要緊的是要有一批懂崑曲的決策者、管理者與理論者、評論者。他們決定和影響著各項崑曲扶持政策及資金的走向與投入,決定和影響著排什麼戲,錢如何花,人才如何培養等最根本的問題。這些問題恰又是藝術家們無法解決的,是比演戲更為要緊之事。“功夫在戲外”,歷史告訴我們,當年如沒有那些體制內懂藝術有影響有良知的人的努力,縱然“傳字輩”藝術上再出色,也定出不來《十五貫》,也定出不來“昆大班”。

這裡就有一個崑曲“生態”環境的問題。目前當代崑曲“生態”環境重視各類崑曲劇目舞台形態的物質化,花大錢搞“大製作”,忽視了崑曲作為非物質文化遺產其獨特的“生態”環境對其傳統與傳承有著不可或缺的重要影響。而這種忽視如長此以往,甚至成為體制內的主導和主流,勢必如“南橘北枳”,對審美上以寫意、精緻、唯美為主的崑曲將會產生“異化”或者“變質”的後果。

好在本書記錄下了一些崑曲傳承的點滴真諦,有經驗可資借鑑,有教訓可供汲取。

如此,我更覺蔡瑤銑生前辦的兩件事情有著特殊意義。一件是她“伯樂識馬”直接培養、提攜了北昆的王振義、魏春榮、邵崢等後輩演員。其中王振義、魏春榮等還相繼獲得了中國戲劇“梅花獎”。如再加上向她問藝的其他北昆“梅花獎”演員,在北昆她這一代藝術家中,蔡瑤銑是為北昆培養“梅花獎”最多的人。

這讓我想起20世紀80年代初侯少奎先生第一次評“梅花獎”,少奎先生因“太嫩”而落選。第二次評“梅花獎”的第一輪投票中少奎先生再次落選。在第二輪投票中,性格秉直的吳祖光先生“拍案而起”,給所有評審寫了一封公開信。吳先生在信中大聲疾呼道:如果你們不選侯少奎,你們將犯歷史性錯誤。當年45歲的侯少奎被評上了。吳祖光先生事後還給侯少奎寫了“生正逢時”四個大字,至今仍掛在少奎先生家中。現在回過頭來看,歷史證明吳先生是正確的,已經74歲的少奎先生成為北方崑曲劇院的一面大旗。

第二件事情是,從1997年起蔡瑤銑開始利用她全國人大代表的身份向有關單位和領導呼籲為jE昆儘快招收一批崑曲學員,為北昆培養青年演員。她呼籲奔走了整整4年,2001年終於得到上級的批准,要知道那時崑曲的處境還非常困難。

10年過去了,現在這些北昆最年輕的演員有一些已經成了北昆一線演員。

要做到這兩件事情當時需要何等的氣力和眼光。正是這兩件事情,讓北昆的傳承沒有斷檔,讓北昆的人才沒有斷層。

蔡瑤銑生前留下了一串閃光的劇目,如《牡丹亭》、《西廂記》、《竇娥冤》、《琵琶記》、《玉簪記》、《女彈》等。本來作為一名演員和一位藝術家演好戲足矣,但蔡瑤銑沒有滿足這樣。所以讓我說,僅就她辦的上述兩件事情,就足以讓歷史,讓後人記住她。從這個意義上講,蔡瑤銑無疑是“昆大班”中對北昆貢獻最大的一位,值得北昆人向她永遠的致敬。

“落紅月下化春泥,花開花盛更護花”。蔡瑤銑不僅是一位藝術家,更是一位身體力行“傳道授業解惑”的老師。我想已經化作“春泥”的蔡瑤銑在九泉之下也一定會同意這樣稱呼她的。

蔡瑤銑並非世家出身。她生在舊中國,長在紅旗下,其一生中有過輝煌,有過低谷,有過迷茫,更有過挫折。當年為了寫書,在與她多次溝通時,我甚至能隱約感到她內心對出自傳體書的一絲忐忑不安。因為演員總是喜歡把自己最光鮮的一面展示給世人,不願意把深藏內心的一些事情“暴露”給外人,這可以理解。但作為崑曲演員的自傳體書,我還是很擔心把書寫成捧角兒的書,擔心演員的“口述”是否真實客觀,擔心怕經不起歷史的檢驗。因為一般說來,演員的傳記大都太“正”,畢竟寫書和唱戲是兩回事。所以,當年在為蔡瑤銑寫書的過程中,我還是採取了把她本人的經歷放到一定歷史背景下去觀察去思考的方法。我是贊同寫人物傳記的這種做法,從巨觀著眼,從微觀下手。著名史學家《萬曆十五年》的作者黃仁宇在解釋他的“大歷史觀”時說:“縱使事實之衍化對我們個人不能如意,或者在短時看來為荒謬不合理,可是把這些情事前後連貫,又從超過人身經驗的角度看去,則它們有其意義;最低限度,這些事跡使我們知道我們生命旅途之原委。”因為任何人都是生存在一定歷史環境中的,對與錯,成與敗,都不可能脫離或超越歷史環境的制約與影響,有的時候一定的歷史環境對人的一生具有決定性的影響。

藝術需要人生的感悟,人生更需要歷史的啟迪。

比如我在為蔡老師寫“昆大班”那段經歷時,可以明顯地感覺到她在和我談及言慧珠時的那種感慨、無奈、惋惜和崇拜的神情。言慧珠是蔡瑤銑學生時代的校長,更是她的老師。從當年蔡瑤銑的一些老照片上甚至可以看出,她當時的一些神態都是在有意模仿言慧珠。畢竟都是旦角,畢竟“昆大班”的“傳字輩”老師都是男老師,所以當時顯得格外“出位”的言慧珠無疑是她們這些女生心中的偶像。何況早已是京劇名家的言慧珠,當時放F身段和“昆大班”的女學生們幾乎是同步在學崑曲;更何況言慧珠和蔡瑤銑作為師生,還有過兩次總共長達一年之久同住在一個屋子裡“無話不說”的難忘經歷。但由於眾所周知的原因,為尊者諱,有些話只能點到為止。由此我在書里用“春秋筆法”為蔡老師寫下了如下“欲說還休”的話:“有人說上海是‘張愛玲的上海’,足‘陸小曼的上海’,既浪漫又傳統,既灑脫又哀愁。可是,我覺得言慧珠更像上海,精緻、個性、張揚,正面是光彩奪目,背後是絲絲憂愁。當憂愁轉化為抗爭,悲劇就在所難免了。”

“直筆”也好,“曲筆”也罷,述說解讀一些歷史事件或者一些歷史人物時還是需要智慧需要境界的。

藝術固然重要,但藝術背後酸甜苦辣的人生閱歷和切身感悟則對後人的開啟心智更有價值。

蔡瑤銑從藝50年的人生,恰一半在南方,另一半在北方。如同這本《月下花神言極麗——蔡瑤銑傳》中“月下花神言極麗”一句。這句出自宋代著名詞人洪皓《江梅引·訪寒梅》的詞想來一定曾給蔡瑤銑留下了深刻的印象,她曾於1976年專為毛澤東錄製過這首詞。詞人洪皓雖身為南方人,但他人生最輝煌的時刻是在北方,其出使金朝威武不屈的經歷在歷史上被稱為“宋之蘇武”。

1979年蔡瑤銑從南方來到了北方,來到了北京,來到了北方崑曲劇院,從此開始了她新的藝術人生。

“一生一世一佳人”。毋庸置疑,蔡瑤銑在南方的25年以一部現代京劇《海港》揚起她藝術的風帆。而她最輝煌的藝術人生則是在北方。在北方崑曲劇院的25年裡,蔡瑤銑達到了她藝術人生的頂峰終點。

在即將交付書稿之時,我總感覺還缺點么,於是試著向鈕君怡編輯提出可否由她請崑曲名家蔡正仁先生為本書做個序,或長或短,說點什麼。因為我知道謝柏梁教授和鈕編輯剛剛為蔡正仁先生撰寫了一本傳記,如能請到蔡正仁先生來寫序定是最好不過的。鈕編輯很熱情地答應試一試。隔不久,她就把蔡正仁先生寫好的序發過來了。

當我第一眼看到蔡先生的序,天呀,寫得真好!

“自占英雄惜英雄”。蔡正仁先生序中的一句“她若還在,那該多好”,實謂天地可鑑,發自肺腑,真誠真摯,催人心動,字裡行間盡顯幾十年風雨之同學、同事、同行、同為江浙人的厚誼深情。如是,在淡淡白描之中,一位“活生生”的真實可信的蔡瑤銑,躍然紙上,立現眼帘。特別是在看校樣時,看到鈕君怡編輯特意為該序配的三幅珍貴照片,尤令人眼濕。由此衷心感謝“懂文”、“懂戲”更“懂人”的鈕編輯。

蔡正仁先生的序無疑是史學意義上珍貴的“第一歷史”,是對蔡瑤銑本人藝術與人品最權威、最真實、最客觀的注釋,且相互印證,與本書對蔡瑤銑62年“亦南亦北”的人生記錄也是契合的。

為此謹特向為本書作序的一南一北兩位與蔡瑤銑生前相識相熟的崑曲名家蔡正仁先生和侯少奎先生致敬。同時要特別向中國戲曲學院謝柏梁教授、上海古籍出版社鈕君怡編輯表示深深謝意,由於他們的努力,令本書有了不同的意義和分量。此外還要向蔡瑤銑的學生、已經是崑曲知名旦角的魏春榮和北方崑曲劇院的姚鴻明、張蕾等同仁對本書熱忱的支持的協助表示誠摯感謝。 胡明明

2013年2月

書中有關蔡老師經歷的素材出自她的口述,全書則由我執筆撰寫。還記得當時因為要趕時間,全書小樣剛出來我和蔡老師說,出版社只給3天時間,就3天,請她抓緊審稿,因為這本書要趕在紀念她從藝50周年演出活動之前印出來。3天后蔡老師如期把審讀後的書稿拿回來了,幾乎沒怎么改動,書稿第一頁是她本人同意出片印刷的簽名。她告訴我,她把自己關在家裡逐字逐句仔細看了3天。

我知道蔡老師是心很細的人,尤其是寫她自己的書。很快書印出來了,第一時間我拿給了她。書遞給她的一刻,我明顯感覺到蔡老師拿書的手在微微顫動。

蔡瑤銑是北昆歷史上第一位出自傳的在職演員。

還記得2004年12月25日在北京民族文化宮大劇場,在紀念蔡瑤銑從藝50周年演出活動開始前,蔡老師身著黑色呢大衣,脖子上圍著一條紅色長圍巾在劇場前廳伏案為觀眾售書籤名的那一刻。那一刻,被我記錄在了相機里。

在紀念她從藝50周年的演出中,蔡瑤銑親自出演了她的成名作《西廂記》。本來她要演全劇的,但只演了一半就換了她的學生來演,我得到的訊息是因為蔡老師身體不適。以後的一段時間我還能經常見到蔡老師,她還告訴我由台灣陳彬女上記錄整理的她的自傳體圖書《瑤台仙音——我的崑劇藝術生活》也快出了,我為蔡老師高興。

2005年8月的一天,蔡老師見到我說,她要去醫院檢查身體。她還說,她剛買了新房子,正在裝修,裝修好了讓我去看看。我記憶中的蔡老師經常去醫院檢查身體,我就陪她去過幾次。她在燈市口的老房子我也是經常去,為她寫書期間就去過好幾次,所以當時我並沒太在意。然而很快就聽說蔡老師得的是胰腺癌,我不敢相信,立刻約侯少奎老師一起趕往友誼醫院,看到了躺在病床上身體已經很虛弱的蔡老師。蔡老師見到我們只是微微點點頭,看得出她連說話的氣力都沒有了。 退出病房時,驀然瞥見她病房的床頭柜上放著一本《走進牡丹亭》。之後我又去了一次醫院探視她,那時她已經完全陷入了昏迷。

蔡老師的生命在2005年11月30日不幸戛然而止,那天天氣很冷。

蔡老師的悼詞是我寫的。那一刻我傻傻地坐在電腦前發獃,半天一個字沒寫。我知道那種“官樣”的“冰冷”的“墓志銘”寫不出我心裡真實的感受。

她走得太早,太突然。“曲曲柔腸碎”,至今想來令人感傷。

蔡瑤銑是新中國成立後第一批由學校培養出來的崑曲演員,她所在的班級被後人稱為“昆大班”。就是這個1954年成立的“昆大班”,在以後幾十年里,成為培養崑曲演員最成功的“樣板”,成為崑曲界的榮耀和品牌。“昆大班”演員成材率之高,舞台藝術青春之長久,市場號召力之大,至今讓所有各崑曲院團的“團帶班”或以其他方式培養出來的前輩與晚輩的崑曲演員們難以望其項背。

直到現在,人們都很難想像,當今崑曲舞台上如果沒有“昆大班”培養出來的演員會是什麼樣子。

說到“昆大班”的培養方式,當年“傳字輩”的老師們無疑起到了決定性作用。從蘇州“崑劇傳習所”出來的這些“傳字輩”藝人,在動盪的年代堅守清貧,潛心學藝,成就了他們人人會吹笛、個個會拍曲、每每能教戲、行行皆通曉的高超本領。名師方能出高徒,由他們這些有著深厚古典文化修養的崑曲全才帶出的“昆大班”,就如崑曲中的“清華”和“北大”!“厚德載物”.“兼容並包”,人才質量之高也就順理成章不足為奇。

當年的“昆大班”是幸運的,有這樣一批好老師。雖然當時的教學與生活條件等無法和現在相比,但當時藝術氛圍、師資水平、教學質量等卻讓現在的人們羨慕不已。

可惜的是快60年過去了,一個甲子之後,“昆大班”仍是只此一家,再無分號。從“傳習所”到“傳字輩”,再到“昆大班”,是一條明晰的傳承脈絡。可到如今,笛聲曲聲,聲聲已成為“前世絕唱”,而“昆大班”培養出來的這些藝術家也都年已古稀,兩鬢斑白。如再讓當下這些“昆大班”出來的名家續前輩老師之弦,恐遲矣,晚矣。

我不知道今後“昆大班”的“神話”還會不會“重現”,能不能“複製”。畢竟現在是個浮躁的年代,畢竟“昆大班”培養出來已經成為崑曲名家的這些人沒能再像他們“傳字輩”老師那樣能相對集中在一起潛心地手把手地去教學生。雖然這些人,人老心不老,仍奔波於各類舞台演出,觀眾飽了眼福,可從傳承意義上講,和當年潛心教學的“傳字輩”老師們比,顯然還是有些許遺憾。“十年樹木,百年樹人”.等到他們都演不動的時候再去靜下心來教學生,恐怕也是心有餘而力不足了。要知道當年“傳字輩”這些老師們教“昆大班”時都才四五十歲的年齡。

我認為當下讓人真正擔心的不是這些“昆大班”出來的名家還能演多久,還能演多少出戲,還能傳下多少出戲,而是培養“昆大班”的“搖籃”何處尋。崑曲不光是培養演員的事,更有從事文本、制譜等專門人才需要專門培養,這如同“皮之不存,毛將焉附”的道理一樣。而我更認為,當今時代尤為要緊的是要有一批懂崑曲的決策者、管理者與理論者、評論者。他們決定和影響著各項崑曲扶持政策及資金的走向與投入,決定和影響著排什麼戲,錢如何花,人才如何培養等最根本的問題。這些問題恰又是藝術家們無法解決的,是比演戲更為要緊之事。“功夫在戲外”,歷史告訴我們,當年如沒有那些體制內懂藝術有影響有良知的人的努力,縱然“傳字輩”藝術上再出色,也定出不來《十五貫》,也定出不來“昆大班”。

這裡就有一個崑曲“生態”環境的問題。目前當代崑曲“生態”環境重視各類崑曲劇目舞台形態的物質化,花大錢搞“大製作”,忽視了崑曲作為非物質文化遺產其獨特的“生態”環境對其傳統與傳承有著不可或缺的重要影響。而這種忽視如長此以往,甚至成為體制內的主導和主流,勢必如“南橘北枳”,對審美上以寫意、精緻、唯美為主的崑曲將會產生“異化”或者“變質”的後果。

好在本書記錄下了一些崑曲傳承的點滴真諦,有經驗可資借鑑,有教訓可供汲取。

如此,我更覺蔡瑤銑生前辦的兩件事情有著特殊意義。一件是她“伯樂識馬”直接培養、提攜了北昆的王振義、魏春榮、邵崢等後輩演員。其中王振義、魏春榮等還相繼獲得了中國戲劇“梅花獎”。如再加上向她問藝的其他北昆“梅花獎”演員,在北昆她這一代藝術家中,蔡瑤銑是為北昆培養“梅花獎”最多的人。

這讓我想起20世紀80年代初侯少奎先生第一次評“梅花獎”,少奎先生因“太嫩”而落選。第二次評“梅花獎”的第一輪投票中少奎先生再次落選。在第二輪投票中,性格秉直的吳祖光先生“拍案而起”,給所有評審寫了一封公開信。吳先生在信中大聲疾呼道:如果你們不選侯少奎,你們將犯歷史性錯誤。當年45歲的侯少奎被評上了。吳祖光先生事後還給侯少奎寫了“生正逢時”四個大字,至今仍掛在少奎先生家中。現在回過頭來看,歷史證明吳先生是正確的,已經74歲的少奎先生成為北方崑曲劇院的一面大旗。

第二件事情是,從1997年起蔡瑤銑開始利用她全國人大代表的身份向有關單位和領導呼籲為jE昆儘快招收一批崑曲學員,為北昆培養青年演員。她呼籲奔走了整整4年,2001年終於得到上級的批准,要知道那時崑曲的處境還非常困難。

10年過去了,現在這些北昆最年輕的演員有一些已經成了北昆一線演員。

要做到這兩件事情當時需要何等的氣力和眼光。正是這兩件事情,讓北昆的傳承沒有斷檔,讓北昆的人才沒有斷層。

蔡瑤銑生前留下了一串閃光的劇目,如《牡丹亭》、《西廂記》、《竇娥冤》、《琵琶記》、《玉簪記》、《女彈》等。本來作為一名演員和一位藝術家演好戲足矣,但蔡瑤銑沒有滿足這樣。所以讓我說,僅就她辦的上述兩件事情,就足以讓歷史,讓後人記住她。從這個意義上講,蔡瑤銑無疑是“昆大班”中對北昆貢獻最大的一位,值得北昆人向她永遠的致敬。

“落紅月下化春泥,花開花盛更護花”。蔡瑤銑不僅是一位藝術家,更是一位身體力行“傳道授業解惑”的老師。我想已經化作“春泥”的蔡瑤銑在九泉之下也一定會同意這樣稱呼她的。

蔡瑤銑並非世家出身。她生在舊中國,長在紅旗下,其一生中有過輝煌,有過低谷,有過迷茫,更有過挫折。當年為了寫書,在與她多次溝通時,我甚至能隱約感到她內心對出自傳體書的一絲忐忑不安。因為演員總是喜歡把自己最光鮮的一面展示給世人,不願意把深藏內心的一些事情“暴露”給外人,這可以理解。但作為崑曲演員的自傳體書,我還是很擔心把書寫成捧角兒的書,擔心演員的“口述”是否真實客觀,擔心怕經不起歷史的檢驗。因為一般說來,演員的傳記大都太“正”,畢竟寫書和唱戲是兩回事。所以,當年在為蔡瑤銑寫書的過程中,我還是採取了把她本人的經歷放到一定歷史背景下去觀察去思考的方法。我是贊同寫人物傳記的這種做法,從巨觀著眼,從微觀下手。著名史學家《萬曆十五年》的作者黃仁宇在解釋他的“大歷史觀”時說:“縱使事實之衍化對我們個人不能如意,或者在短時看來為荒謬不合理,可是把這些情事前後連貫,又從超過人身經驗的角度看去,則它們有其意義;最低限度,這些事跡使我們知道我們生命旅途之原委。”因為任何人都是生存在一定歷史環境中的,對與錯,成與敗,都不可能脫離或超越歷史環境的制約與影響,有的時候一定的歷史環境對人的一生具有決定性的影響。

藝術需要人生的感悟,人生更需要歷史的啟迪。

比如我在為蔡老師寫“昆大班”那段經歷時,可以明顯地感覺到她在和我談及言慧珠時的那種感慨、無奈、惋惜和崇拜的神情。言慧珠是蔡瑤銑學生時代的校長,更是她的老師。從當年蔡瑤銑的一些老照片上甚至可以看出,她當時的一些神態都是在有意模仿言慧珠。畢竟都是旦角,畢竟“昆大班”的“傳字輩”老師都是男老師,所以當時顯得格外“出位”的言慧珠無疑是她們這些女生心中的偶像。何況早已是京劇名家的言慧珠,當時放F身段和“昆大班”的女學生們幾乎是同步在學崑曲;更何況言慧珠和蔡瑤銑作為師生,還有過兩次總共長達一年之久同住在一個屋子裡“無話不說”的難忘經歷。但由於眾所周知的原因,為尊者諱,有些話只能點到為止。由此我在書里用“春秋筆法”為蔡老師寫下了如下“欲說還休”的話:“有人說上海是‘張愛玲的上海’,足‘陸小曼的上海’,既浪漫又傳統,既灑脫又哀愁。可是,我覺得言慧珠更像上海,精緻、個性、張揚,正面是光彩奪目,背後是絲絲憂愁。當憂愁轉化為抗爭,悲劇就在所難免了。”

“直筆”也好,“曲筆”也罷,述說解讀一些歷史事件或者一些歷史人物時還是需要智慧需要境界的。

藝術固然重要,但藝術背後酸甜苦辣的人生閱歷和切身感悟則對後人的開啟心智更有價值。

蔡瑤銑從藝50年的人生,恰一半在南方,另一半在北方。如同這本《月下花神言極麗——蔡瑤銑傳》中“月下花神言極麗”一句。這句出自宋代著名詞人洪皓《江梅引·訪寒梅》的詞想來一定曾給蔡瑤銑留下了深刻的印象,她曾於1976年專為毛澤東錄製過這首詞。詞人洪皓雖身為南方人,但他人生最輝煌的時刻是在北方,其出使金朝威武不屈的經歷在歷史上被稱為“宋之蘇武”。

1979年蔡瑤銑從南方來到了北方,來到了北京,來到了北方崑曲劇院,從此開始了她新的藝術人生。

“一生一世一佳人”。毋庸置疑,蔡瑤銑在南方的25年以一部現代京劇《海港》揚起她藝術的風帆。而她最輝煌的藝術人生則是在北方。在北方崑曲劇院的25年裡,蔡瑤銑達到了她藝術人生的頂峰終點。

在即將交付書稿之時,我總感覺還缺點么,於是試著向鈕君怡編輯提出可否由她請崑曲名家蔡正仁先生為本書做個序,或長或短,說點什麼。因為我知道謝柏梁教授和鈕編輯剛剛為蔡正仁先生撰寫了一本傳記,如能請到蔡正仁先生來寫序定是最好不過的。鈕編輯很熱情地答應試一試。隔不久,她就把蔡正仁先生寫好的序發過來了。

當我第一眼看到蔡先生的序,天呀,寫得真好!

“自占英雄惜英雄”。蔡正仁先生序中的一句“她若還在,那該多好”,實謂天地可鑑,發自肺腑,真誠真摯,催人心動,字裡行間盡顯幾十年風雨之同學、同事、同行、同為江浙人的厚誼深情。如是,在淡淡白描之中,一位“活生生”的真實可信的蔡瑤銑,躍然紙上,立現眼帘。特別是在看校樣時,看到鈕君怡編輯特意為該序配的三幅珍貴照片,尤令人眼濕。由此衷心感謝“懂文”、“懂戲”更“懂人”的鈕編輯。

蔡正仁先生的序無疑是史學意義上珍貴的“第一歷史”,是對蔡瑤銑本人藝術與人品最權威、最真實、最客觀的注釋,且相互印證,與本書對蔡瑤銑62年“亦南亦北”的人生記錄也是契合的。

為此謹特向為本書作序的一南一北兩位與蔡瑤銑生前相識相熟的崑曲名家蔡正仁先生和侯少奎先生致敬。同時要特別向中國戲曲學院謝柏梁教授、上海古籍出版社鈕君怡編輯表示深深謝意,由於他們的努力,令本書有了不同的意義和分量。此外還要向蔡瑤銑的學生、已經是崑曲知名旦角的魏春榮和北方崑曲劇院的姚鴻明、張蕾等同仁對本書熱忱的支持的協助表示誠摯感謝。 胡明明

2013年2月

序言

胡明明先生誠邀我為《月下花神言極麗——蔡瑤銑傳》一書作序,我欣然應允。為藝術家留“影”和留“字”的作用是不同的,留“影”可以讓人們看到舞台上藝術家的藝術風采和藝術形象,而留“字”更可以看到藝術家的人生和感悟。二者我更欣賞後者,因為留“字”方能反映藝術家真實的心路歷程和艱辛的藝術實踐,而這些是留“影”看不到也聽不到的。

我與瑤銑共事二十多年,因比她大幾歲,故一直稱呼她為“小蔡”。她給我的印象是端莊穩重,視崑曲為第二生命,視北昆為她第二個“家”。她演的戲我都看過,也都非常喜歡。在北昆和她相處的二十幾年,舞台上我和她合作過兩齣戲:《血濺美人圖》中她飾陳圓圓,我飾李白成,她是主要角色之一,我是配角;《水淹七軍》中,我演關公,她演關夫人,我是主演,她是配角。

記得加世紀80年代,我的《千里送京娘》一戲曾有機會與她合作,趙京娘這個角色她演起來也覺非常合適,但她考慮再三最終還是“放棄”了。原因是她覺得自己剛到北昆沒幾年,已經連續排了幾個大戲,如《牡丹亭》、《西廂記》等,趙京娘這個角色還是讓洪雪飛繼續演好些,沒曾想至今卻成為遺憾,終究沒能與她合作成《千里送京娘》。

眼瞧著許多前輩都走了,又眼瞧著比我小的“小蔡”走了,真是非常心痛。我要呼籲,像我這把年齡的藝術家們是真要抓緊留點東西了,現在這么好的條件,與前輩比,我們是幸運的,趕上了好的時候,一定要給後人留德、留心、留藝。

這裡願借這個機會感謝胡明明先生為我、瑤銑與大元先生三人寫了書,留下了資料。我知道這真的很不容易,不是誰都能做到的。我眼中的胡明明先生如北昆的“李漁”和“齊如山”般,是位有思想、有理論、有實踐、不空談、務實事的人。他熟悉北昆,北昆老少演員基本上都經過他的“包裝”。他善文善戲善詩詞,寫文寫戲寫詩詞都有著他自己鮮明的追求和風格。他在寫我的傳記時,首次提出了“侯三出”的概念,並對《林沖夜奔》、《單刀會》和《千里送京娘》進行了全面的藝術總結,把這三齣戲上升到侯派武生代表作的位置。現在看這個概念的提出和總結是對的,得到了業界和社會廣泛的認可和接受。

這本書採取了一種把蔡瑤銑的人生放到了一個大的歷史背景中去描寫的手法。我感覺書中的瑤銑如一位當代崑曲發展史的“解說員”,人們可隨著她的親身經歷和娓娓“解說”,全景式地去感受建國後崑曲發展的實際狀況,如一本當代崑曲簡史,這是本書的特色之一。

我是很懷念瑤銑的,2013年正值她誕辰整70周年。為此,感謝本書作者,感謝中國戲曲學院,感謝上海古籍出版社,感謝給予本書支持的相關單位,正是你們的努力,使崑曲藝術的歷史留了下來,使崑曲藝術的傳承得以延續,這對研習傳承崑曲藝術有著極其重要的意義。

侯少奎

2012年8月

我與瑤銑共事二十多年,因比她大幾歲,故一直稱呼她為“小蔡”。她給我的印象是端莊穩重,視崑曲為第二生命,視北昆為她第二個“家”。她演的戲我都看過,也都非常喜歡。在北昆和她相處的二十幾年,舞台上我和她合作過兩齣戲:《血濺美人圖》中她飾陳圓圓,我飾李白成,她是主要角色之一,我是配角;《水淹七軍》中,我演關公,她演關夫人,我是主演,她是配角。

記得加世紀80年代,我的《千里送京娘》一戲曾有機會與她合作,趙京娘這個角色她演起來也覺非常合適,但她考慮再三最終還是“放棄”了。原因是她覺得自己剛到北昆沒幾年,已經連續排了幾個大戲,如《牡丹亭》、《西廂記》等,趙京娘這個角色還是讓洪雪飛繼續演好些,沒曾想至今卻成為遺憾,終究沒能與她合作成《千里送京娘》。

眼瞧著許多前輩都走了,又眼瞧著比我小的“小蔡”走了,真是非常心痛。我要呼籲,像我這把年齡的藝術家們是真要抓緊留點東西了,現在這么好的條件,與前輩比,我們是幸運的,趕上了好的時候,一定要給後人留德、留心、留藝。

這裡願借這個機會感謝胡明明先生為我、瑤銑與大元先生三人寫了書,留下了資料。我知道這真的很不容易,不是誰都能做到的。我眼中的胡明明先生如北昆的“李漁”和“齊如山”般,是位有思想、有理論、有實踐、不空談、務實事的人。他熟悉北昆,北昆老少演員基本上都經過他的“包裝”。他善文善戲善詩詞,寫文寫戲寫詩詞都有著他自己鮮明的追求和風格。他在寫我的傳記時,首次提出了“侯三出”的概念,並對《林沖夜奔》、《單刀會》和《千里送京娘》進行了全面的藝術總結,把這三齣戲上升到侯派武生代表作的位置。現在看這個概念的提出和總結是對的,得到了業界和社會廣泛的認可和接受。

這本書採取了一種把蔡瑤銑的人生放到了一個大的歷史背景中去描寫的手法。我感覺書中的瑤銑如一位當代崑曲發展史的“解說員”,人們可隨著她的親身經歷和娓娓“解說”,全景式地去感受建國後崑曲發展的實際狀況,如一本當代崑曲簡史,這是本書的特色之一。

我是很懷念瑤銑的,2013年正值她誕辰整70周年。為此,感謝本書作者,感謝中國戲曲學院,感謝上海古籍出版社,感謝給予本書支持的相關單位,正是你們的努力,使崑曲藝術的歷史留了下來,使崑曲藝術的傳承得以延續,這對研習傳承崑曲藝術有著極其重要的意義。

侯少奎

2012年8月