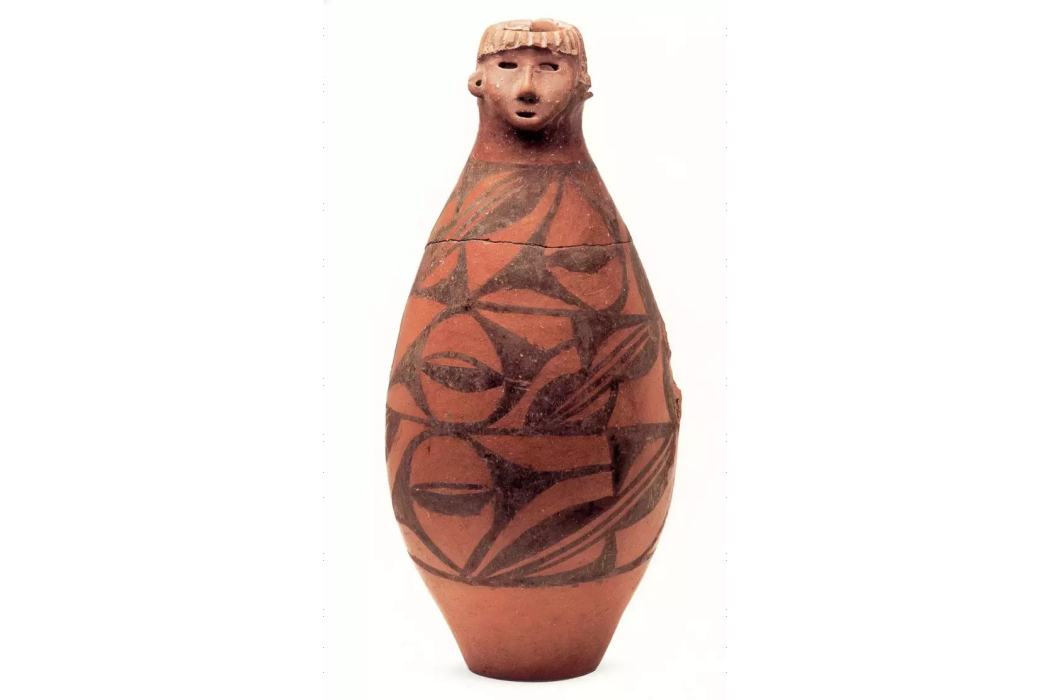

新石器時代仰韶文化彩陶人形雙系瓶是新石器時代文物,現收藏於甘肅省博物館。

基本介紹

- 中文名:新石器時代仰韶文化彩陶人形雙系瓶

- 館藏地點:甘肅省博物館

- 出土時間:1973年

- 所屬年代:新石器時代

新石器時代仰韶文化彩陶人形雙系瓶是新石器時代文物,現收藏於甘肅省博物館。

新石器時代仰韶文化彩陶人形雙系瓶是新石器時代文物,現收藏於甘肅省博物館。1文物簡介新石器時代仰韶文化彩陶人形雙系瓶,新石器時代文物,現藏於甘肅省博物館,1973年於甘肅秦安邵店大地灣出土。該文物屬《第三批禁止出國(境)展...

這不僅使隴原一帶較早地產生了陶器,而且成為中國最早產生彩陶的地區。 在甘肅秦安縣大地灣新石器時代遺址進行的考占發掘,發現了比仰韶文化半坡類型更早的文化遺存,被命名為大地灣文化。大地灣一期遺址的碳素測定年代,為距今8000年左右,將甘肅已知的新石器時代的年限上提了1000多年,與中原地區的裴李崗文化和磁山文化...

此展品為仰韶文化時期文物。高48厘米。距今6500年左右。現收藏於鄭州市華夏文化藝術博物館。文物介紹 距今6500年左右。小口尖底瓶,為仰韶文化所特有,前仰韶沒有,後仰韶絕跡,但在長達2000年的漫長歲月里,它在仰韶文化影響所及的廣大地區里卻普遍地存在著。而且不論口部怎么變化,其小口尖底的基本形制始終不變;...

新石器馬家窯文化彩繪雙系陶壺,高29厘米,口徑11厘米,底徑9.5厘米。小撇口、削肩、鼓腹、平底,口沿有嗑嘣。馬家窯文化陶器是仰韶文化的一個地方分支,主要分布在甘肅省,民間俗稱其為“黃河彩陶”,上下延續千年左右。器身為夾砂紅陶,口沿與腹部以紅白雙色彩繪幾何圖像,紋飾連續、清晰,雖有氧化但保存完好未...

仰韶文化繩紋紅陶尖底瓶 仰韶文化繩紋紅陶尖底瓶是新石器時代的文物,現收藏於平涼市博物館。文物信息 高18.0cm;口徑4.8cm。文物特徵 夾砂紅陶。直口,細頸,長圓腹,尖底,腹中部作對稱雙系,腹部飾繩紋。

新石器時代陶器,中國在新石器時代的早期就發明了陶器。最早發現的是仰韶文化。新石器時代的陶器,從陶質區分,有紅陶、灰陶、黑陶、白陶和彩陶;從工藝上區分,有手制、模製、慢輪、快輪;從紋飾上區分,有壓印、拍印、刻劃、彩繪、附加堆紋、鏤孔;從陶窯結構區分,有橫穴窯與豎穴窯。正是這些風格迥異,不同...

所謂“彩陶”,是指以赤鐵礦粉和氧化錳為顏料,使用類似毛筆的工具,在陶坯表面上繪製各種圖案,入窯經火燒,但由於窯不夠密封所以在橙紅的底色上只呈現出黑、紅顏色。彩陶工藝是中國新石器時代原始工藝藝術的主體之一。仰韶文化的彩陶工藝達到了相當完美的程度,是中國原始彩陶工藝的典範。文物鑑賞 這件彩陶盆以細泥...

仰韶文化年代約為公元前5000~前3000年。是中國先民所創造的重要文化之一。根據這些遺址上的發現可以知道當時人們過著長期定居的生活,從事農業和畜牧業生產。手工業除了陶器外,紡織與縫紉已很普遍。武器中發展了弓箭,而且可能已經有了交換。新石器時代仰韶文化的彩陶在中原地區陝、晉、豫等地發現的大致類似,然而也...

胎為泥質紅陶,在其口可見馬家窯文化典型的黑紅彩的鋸齒紋裝飾,器表也是採用黑紅彩的鋸齒紋裝飾,線條淳樸粗獷,富有張力。整體來看應為當時先進的慢輪拉坯製成的。陶器是出現於新石器時代,而馬家窯文化上承廟底溝文化,下啟齊家文化,是仰韶文化晚期的一個地方分支。它的彩陶工藝十分發達,有很多器物都具有很高的...

仰韶文化距今大約7000年左右,是我國新石器時代彩陶最豐盛繁華的時期。它位於黃河中游地區,以黃土高原為中心,遍及河南、山西、陝西、甘肅、河北、寧夏等地。仰韶文化的制陶工藝相當成熟,器物規整精美,多為細泥紅陶和夾砂紅陶,灰陶與黑陶較為少見。其裝飾以彩繪為主,於器物上繪精美彩色花紋,反映當時人們生活的...

實足外撇,平底。通體施青釉。以模印橫豎網紋裝飾。【相關資料】:網紋又稱格線紋、方格紋,是陶瓷裝飾的原始紋樣之一。網紋起源於新石器時代仰韶文化彩陶器,是史前新石器時代漁獵生活在原始制陶及審美意識上的反映。東漢至六朝前期的青瓷上,網紋盛行。東晉以後網紋不再流行。明清瓷器上作為邊飾,網紋偶有出現。

【名稱】:彩陶鯢魚紋瓶 【類別】:陶器 【年代】:新石器時代 【文物原屬】:仰韶文化遺物 【文物現狀】:1958年甘肅省甘谷縣西坪遺址出土,現藏甘肅省博物館。【簡介】:高38厘米,口徑6.8厘米。相關資料 遠古時期,中國的黃河流域生活著許多不同氏族的人群,他們結成較大的部落,在文化上互相影響,經濟上也有...

當瓶空時,重心靠上;汲水時,瓶倒置水中,水便注入瓶內,使重心下移,瓶自動豎起,使用方便。這是仰韶文化遺存中特有的產品,距今約6000年,設計美觀,實用性很強,體現了當時仰韶人的智慧。起源及特徵 中國繪畫藝術是在古老特殊的文明環境中產生的,陶瓷裝飾繪畫的起源直溯距今七八千年之前的新石器時代的彩陶文...

這種三角形紋飾可能是由魚紋逐漸抽象演變而來。此彩陶盆的造型和紋飾具有新石器時代仰韶文化半坡類型的明顯特徵。出土事例 舞蹈紋彩陶盆 出土於我國青海大通縣上孫家寨的舞蹈紋彩陶盆,是新石器時代原始歌舞的生動寫照。其圖紋描繪了15個跳舞的婦女,分為3組,每組5人。她們頭部垂有髮辮,身後飄有尾飾,攜手踏歌,...

【名稱】:彩陶漩渦紋雙耳罐 【類別】:陶器 【年代】:新石器時代晚期 【文物原屬】:馬家窯文化遺物 【文物現狀】:【簡介】:高37cm,口徑10cm。 罐小口,圓腹,腹側安雙環耳,平底。胎呈暗紅色。肩及上腹部以寬肥的黑彩條帶和細窄的鋸齒狀條帶構成漩渦紋,利用弧線的起伏旋轉表現河水奔騰向前的韻律感。

6.新石器時代仰韶文化彩陶人形雙系瓶 新石器時代 甘肅省博物館 1973年甘肅秦安邵店大地灣出土 7.新石器時代大汶口文化彩陶八角星紋豆 新石器時代 按脈體會文物考古研究所 1974年山東泰安大汶口遺址出土 8.吳“永安三年”款青釉堆塑穀倉罐 三國吳 故宮博物院 1935年浙江紹興出土 9.吳“赤烏十四年”款青釉...

尖底瓶,指的是流行於我國新石器時代仰韶文化中的一種陶器。這種陶器一般為小口細頸、斜肩鼓腹、瘦長體尖底、腹部有對稱雙耳,可略稱為小口尖底瓶。它的產生年代大約在距今6500年前,在距今5000年左右的廟底溝二期文化中還能見到,所以它存續的時間至少有1500年。其分布範圍西至甘、青地區,東至河南腹地,南及鄂西...

《山西珍貴文物檔案·4》是2018年科學出版社出版的圖書,作者是山西省文物局。內容簡介 《山西珍貴文物檔案》是山西省境內國家機關、事業單位、國有企業及國有控股企業收藏的珍貴文物檔案,內容包括收藏文物目錄、文物基礎信息及文物圖片。圖書目錄 新石器時代仰韶文化弧腹迴旋圓圈紋彩陶盆 新石器時代仰韶文化弧腹迴旋圓圈...

新石器時代中晚期的 仰韶文化、馬家窯文化、大汶口文化、龍山文化等文化遺址,以及商、西周至秦漢的遺址發掘中,出土了大量的陶器,依其種類可分為彩陶、墨陶、白陶、印紋陶、彩繪陶器等。彩陶即彩色陶器,系利用赤鐵礦粉和氧化錳作顏料,使用類似毛筆的工具,在陶坯表面上彩繪各種圖案,入窯經900~1050℃火燒後,...

這節課開始即以設問的方式出現,提出了三個相關的問題:“你注意過已學課文中的彩陶圖片嗎?你想了解彩陶的奇妙之處嗎?彩陶圖片反映了遠古居民什麼樣的生產和社會活動情況呢?”課文給出了四幅新石器時代陶器圖,即陝西黃陵出土人形陶罐、陝西寶雞北首嶺出土半坡類型小口尖底瓶、青海大通出土馬家窯文化舞蹈紋彩陶盆...

【系罐】又稱“帶系罐”。是有系陶瓷罐的統稱。從新石器時代仰韶文化馬家窯類型、半山類型已有了彩陶帶系罐。商代中期已見原始瓷帶系罐。漢代瓷帶系罐出現,以後各代都有生產。魏晉南北朝時生產數量大增,出現了雙系、四系、六系、八系、十系罐。隋唐時繼續大量生產。宋元時相對減少,明代又相對增多。形制可分...

(早期的專家們認為:尖底瓶為古代盛貯器,用以從河水中取水。其工作原理為:將空瓶放入水中,它在水中自動下沉,注滿水後,由於重心轉移,瓶口朝上豎起,再用繩將瓶吊出水面,從而實現取滿水而滴水不漏。)出土文物 尖底瓶主要出土於新石器時代仰韶文化半坡、廟底溝、西王村類型的遺址中,是仰韶文化的典型器之一...

晚於齊家文化的卡約文化等二次葬木棺,主要有長方形棺、弔頭形棺、井字形棺、梯形棺等。基本上還延續著馬家窯文化的木棺形制。實際上,這些木棺多數是沒有棺底和棺蓋的木框。瓮棺二次葬 以陶容器為葬具的二次瓮棺葬,主要見於仰韶文化,死者成人、兒童均有,著名文物“新石器時代人面魚紋彩陶盆”即為瓮棺的...

因此,尖底瓶的功能與用途又有了酒器、祭器、葬具諸種說法。桃形小陶罐 桃形小陶罐(內裝白菜籽) 西安半坡博物館藏 新石器時期·人面網紋彩陶盆 新石器時期·人面網紋彩陶盆,西安半坡博物館藏。作用價值 西安半坡博物館隸屬的仰韶文化,是黃河中游地區重要的新石器時代文化,處於母系制度。老一輩黨和國家領導人...

新石器時代(公元前八○○○年至公元前二○○○年)陶人頭像裴李崗文化 陶人頭雙墩文化 陶豬頭上宅文化 陶人頭像河姆渡文化 陶豬河姆渡文化 骨雕人頭像仰韶文化 陶人頭像仰韶文化 陶人頭形壺口仰韶文化 陶鵑面仰韶文化 陶鵑形鼎仰韶文化 陶蛙仰韶文化 陶豬頭仰韶文化 彩陶人頭形瓶仰韶文化 陶人頭形瓶仰韶文化 陶...