《指尖流水》由湖南美術出版社出版。收錄了作者近兩年來的優秀散文作品。作品得到國內多家媒體的關注與轉載,是80後作者中實力派的散文作者。文風大氣,沉著,厚重,質樸,鏗鏘有力,充分的展示了作者的才華,縝密的思考,成熟的文字,激情的探索,是這個散文集的主要特點。

基本介紹

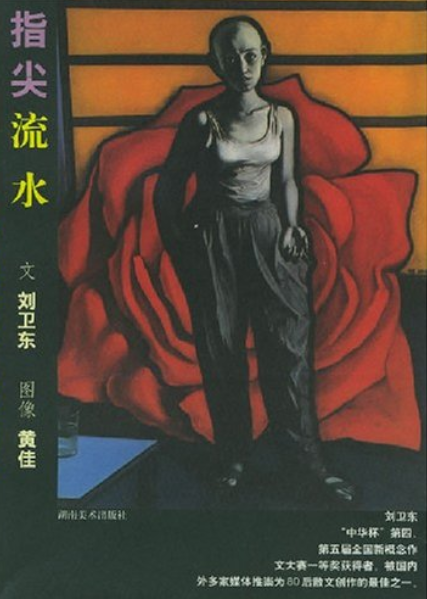

- 書名:指尖流水

- 作者:劉衛東

- ISBN:7535622089

- 出版社:湖南美術出版社

- 出版時間:2005-2-1

- 字數:220000

書籍簡介,作者簡介,評價,目錄,內容介紹,

書籍簡介

書名:指尖流水——告別青春期

作者:劉衛東 著

出版社:湖南美術出版社

ISBN:7535622089

印次:2

紙張:膠版紙 出版日期:2005-2-1

字數:220000

版次:2

作者簡介

劉衛東,男,安徽太和縣人。"中華杯"第四、第五屆全國新概念作文大賽一等獎。被國內多家媒體推崇為80後散文創作的最佳之一。出版有《指尖流水》由湖南美術出版社出版。收錄了作者近兩年來的優秀散文作品。作品得到國內多家媒體的關注與轉載,是80後作者中實力派的散文作者。文風大氣,沉著,厚重,質樸,鏗鏘有力,充分的展示了作者的才華,縝密的思考,成熟的文字,激情的探索,是這個散文集的主要特點 … 目前從事散文創作,課餘主要研究散文創作的意象與修辭,散文史與散文形態學,從比較文學的角度探討漢語散文寫作的趨勢與變化。

評價

文字極有張力,有層次,想像力豐富而開通。通過對野花的熱烈讚美,表達了對生命力對人生的深入的看法。相當有創意。是我這次讀到的最好的一篇文章

-----陳思和 (復旦大學中文系教授) (評接近一種本質)

語言感覺好,且有思想。筆風成熟穩健,難能可貴。

-----林丹婭 (作家,廈門大學中文系教授)(評接近一種本質)

寫作是一種能力的表演。這篇文章出色地證明了作者的實力。難得。(評接近一種本質)

----葉兆言(著名作家)

讀周語的作品,我驚異於他的大氣與安靜,語言豐贍、綿密、純粹。他的寫作較多吸收了五四以來散文的優秀傳統,將沉靜、深微的生命體驗,成功地融於廣博的自然與文化背景之中。

——朱千華(著名散文家,天涯社區版主)

在實在的村莊中生活過的人才會對虛構的村莊有一種摯情,就像在實在的地球生活過的人才會對虛構的地球有一份熱愛一樣。人是無法超越地球的,但人卻可以超越村莊。我也曾經在村莊中生活過,出生地是城市裡的村莊,青春期在大山腳下的村莊,所以我和劉衛東一樣會有一種“虛構村莊”的情結。

——李其綱,《萌芽》雜誌編輯

目錄

1.指尖流水:新概念獲獎作品

《接近一種本質》

《今天誰最美麗》

《我是農民》

《 懷念銅 》

2.寫作狀態:痛並快樂著

《理想手札》

《靜夜思》

《正襟危坐》

《蜀道難》

《石器時代》

《夜雨寄北》

《與馬有關》

《一個家族的物質生活》

3.青春:漂泊中的永恆

《生活隨想》

《追憶似水年華》

《與草榮枯》

《閱讀海子或者青春》

4.青春古卷

《安靜》

《青春手札》

5.大地恩情

《鄉間小路帶我回家》

《幸福的村莊和城市》

《鷹》

《我們的村莊》

6.我的精神家園

《我的大學》

《指間流水》

《浪淘沙》

《無罪的城市》

內容介紹

第一輯 指尖流水:新概念獲獎作品

《接近一種本質》

我一直試圖憑直覺去接近一朵花。閃亮的花瓣上露水晶瑩,花萼碩大。我有時覺得它會發出尖銳的號叫。我偶然想起金斯堡,一個嚎叫的男人。但我清楚這不是城市裡混亂的交響的模擬,它不屬於單純的某個離亂群體。在長長的河流兩畔,在寬闊的綠得發藍發亮的草原腹部,你不可能追蹤它。時間的碎片輕易地擊中人的脆弱的神經,使人迷失在這無邊的鹽鹼地。這是開滿野花的曠野,找不到人的足跡,它消失在花的中間,陽光從破舊的河床上折射過來。人的影子在這個陌生的新鮮的生物語言系統中間散解。河水涌動,心靈的清潔器皿漲滿了春天的氣息。人似乎也是一朵穿行於金色陽光下撓味?囊盎āR盎ù萄郟??鄣納衩亍D愕男男雜肫?視胝廡┚?橄噯ズ茉叮?愕娜庋郾嬡喜懷穌飧黽易宓淖寤鍘D忝允г諶絲詰拿芏取⒅種炙子錆兔琅?骷抑屑洹?

田野一片靜穆,河網密布,廣袤,兇險。人的思想隨著濃郁帶有野性的花香不停地變換,到處是死角,到處是河溝和昆蟲扇動彩色的小翅膀的聲音。無人的花野,泥土濕熱,豪華的車輪早已廢棄腐朽。地氣從人與花中間上升,蒸騰,人面模糊,花形變幻。我一度懷疑這是從母體裡蛻脫出來的剽悍的俗物;河流的水花煞白,洗淨了這生命接連的聲音。陽光熱刺刺地落在脊背上,微風將這種痛苦吹向田野,吹向草叢中隱蔽的深淵。野花濃香猛烈,極具衝擊性,使人感官反應不及,口舌乾燥,神經有一種幸福中浸漬過來的痛楚。呻吟的小溪穿過羊群和土坡消失在湛藍的天空。你無法握住它的觸手,不能與它進行交流。聽聽這熟悉的呼吸聲,像鮮嫩的胚芽在春天毫無顧忌地瘋長身體。野花鮮艷,野花很野也很美。一個久居城市身心懶散的人容易迷失在突然襲來的花香中。我以為這是一個常識。人的繁衍、語言、個性與此相比似乎成為一種虛假的東西。它永遠不會是現代工業可以製造、複製的手工品一類。我寧願相信它掌握著一種生存理念,一種嬗變過程中必須守住的東西。

我沉浸在這種神秘的花香溢滿安謐的山崗。樹枝伸進水裡,彎著身體觸到野花的花蕊。有的樹枝椏伸過了河的上空,在空氣中被野花霸道而濃郁的味道浸漬著肉體。滴進水裡,野花的味道在陽光灑播種子的河流里飄向遠處的村莊,融入那些不被我們重視的渙散的時間深處。也許這是我們青春遺失的某個原因和疾病襲擊的缺口。由此出發的理想,語言、謠曲、野調和物質主義兇猛侵入思想和軟弱的肉體烏合陣地。

我仍然是孤獨地信任著我的朋友和導師。我固執地相信他們就在這裡。花香蠻橫地出入夾雜著小動物吱嚀的聲響的氣味漫山遍野,纏住樹木,纏住河堤,貼在我的臉上,繼而越過綠色的大片農田。花朵溢滿雄性和金屬的明亮光澤,密度大,使我感到渺小卑微。粗壯的根莖,葉脈在陽光下被光線扭曲,我看到流水如蛇越過臨近的竹籬笆。水紋映在野花的性感花托上,金色、土黃。如果夜晚有星光,你會發覺河水不同尋常的另一種延伸,直到進入你回憶和辛酸深處的方向。它製造悲哀,人的秘密和村莊的古老信號。它提醒你,泛濫的抒情是罪過與毀滅。

我痛苦地覺醒在晌午一個人的田野。花香野力十足,以劇烈,高速令人震撼的速度在曠野奔襲動物和人。它在左衝右突,忽隱忽現,混合了水汽與塵埃鑽進人的鼻孔,將人纏住,使記憶堵塞。我像遭到笨重的舊石器的打擊,反應遲緩,好久才扭回頭來。一雙悵然不知所以的眸子溢滿了憂鬱。花香衝擊著河灘,河邊的礁石和浮游的魚兒也陷入一種空前的迷亂。

大風從背後的村子刮過來,羊群走回圍欄,太陽在頭頂直射下來,遍野燥熱,泥土青灰,樹木葉片在我頭頂微微晃動。人群躲進孤獨的風中,歲月的大風從花野掠過,野花搖頭、扭動,起舞,驚艷,妖嬈,節奏劇烈。我的小調急遽地喑啞,隱伏在隱隱作痛的乾燥的喉嚨里。

野花的頭顱朝著陽光汲取生存的能量和養分,山崗成了野性的躁動的河流,不可抗拒,解脫,只能狂奔,呼嘯,掙扎。

我驚疑地想起,田野里大雁開始向南遷移的時辰,諸鳥高飛,秋天的成熟氣息溢浸整個曠野。村莊安靜,柵欄上還有一枝折下的斷了的花。老鼠們打洞時咬住了野花的根,撕毀了花葉和野花靈魂中飽滿美麗東西;一直把它們拚命拖到大地的空虛、猥褻、孤獨、遠離豐收、民俗、風水的深淵中去。企圖讓它們的青春在沒有陽光覆蓋的地方腐爛、分解、榮辱皆命。

我發覺這是一種滲透性極為強烈的火辣但細膩的花香。遍野都是這種野生生命的熱情及痛苦。在太陽的熾烤下,人和花都有一種鑽心的刺痛感,血液迅速流過心房。我驚出一身冷汗,我已經站在金秋的邊緣。

野花布滿山野,布滿人淒迷的眼睛。野花純淨,因陽光而血流清潔。

這是侵略人刺激人神經甚至迷幻視覺的氣味。野花呼嘯,沒有恐懼和悲憫,哪怕一絲的憂傷。堅韌的野花,永不墜落的野花,明媚的陽光清洗它們的成熟的軀體;潔白的雲彩從山崗隱去,陽光躲進雲層,天空陰沉了下來,一如中年人驟變惱怒的臉色。我陷入了不可制止的驚慌之中。我邊跑邊誘惑地回頭,遍地的野花開始低沉地發出怒吼,雨水打下來,打碎了野花美麗的唇。我淋濕了身體,滿臉的迷失,辨不清村莊在哪一個方向。那些金黃的,橙色的,湛藍的,蒼白的,憂鬱的,火辣的野花在興奮地交頭接耳,散發出生命原始的氣息。我發覺我是個可笑的懦夫,無助地呆在英雄的血域。

這些花仿佛每一株都像女人。站在山崗上,或渾濁水漿中的勤勞的女性。

我陷入迷惑:這是燃燒的朱顏?是戰國的美女還是西北的女人的手指?

雨還在下,野香陣陣,令人為之爛醉,令人嘆而長吁。在這個生命之秋,它們開始擺脫城市邪惡的誘惑,它們狂歡的舞蹈打動了山野所有剛剛迎來豐收與成熟的生命。不亞於注入一支靈異的藥劑。它不是來自消費白菜、石油、靈與肉的城市,而是越過下流小調的蠱惑,定居山坡,與青春同居。

我想應該是這樣。野花嘶嘯,如馬。野花生息,繁衍,從一個細小胚芽開始,崩濺生命的靈感和火花與靈異的令人激動的力量,以及強大的適應自然惡劣粗糙環境的能力。這就是所謂青春,或者民風中彌留的秘密。

緘默的花兒保持神秘,如黃金般舞蹈;曠野安寂,如生命最初的黎明。自然界中,電閃雷鳴,風雨冰霜,沒有野性沒有堅韌品格的花朵斷難生存。這是自然的規律,它不講任何私情適者生存。這是一種進化論也是自然生命無法迴避的生存問題。我喜歡野百合,因為它的一絲野性,它是自然的寵兒。野性是自然界最富深蘊的一種尊嚴,這是生命的大無畏,蓬勃的茁壯成長。野性是人體一種原始性質的起碼的健康,起碼的理性繁衍的需要。野花強烈的生存欲望是足以藐視城市裡繁忙的醫院流水線上碩大的人、冰冷的手術刀。

我開始感到慚愧。一個不能理解這種強悍生命力的人會深深陷入這種乏味不能自拔。通常,這是人的悲哀,他的脾胃,心臟,血壓無法抑制這種大自然的寵兒的略略帶有破壞性的衝擊。脆弱的身體經不起這種自然的力量的強烈顛簸,我終於發覺了悲哀,站定了腳,站在我勞動與遊戲的土地上,我不會再離開。

陽光重又光臨大地,河帶飄搖,野花又恢復了興奮。體香越過發亮的深秋的河水飄向村莊,牲畜和遠方。也許這就是真正的野花的性情,性格。我琢磨著,思考著,讓自己漫遊在它們中間。是轉折點,是死亡,衰老,代謝,也是新生。這是我們農耕文化人惟一的信念。出於這種信念我決定留守我理想棲息的土地。

這是毫無隱私,陰暗,毫不媚俗的野花。野花欲望如焚,像百獸之王的獅子。這是永不熄滅的野花,赤紅的火把。通體沒有一絲陰暗,筋絡與大地的骨血相連;有檸檬色,桔黃色,緋紅,黑濃,赭石,還有絳紫。這些花不能在城市狹窄的充滿自以為是的角落生長,淘米水和閒言碎語會玷污這大自然的精靈。我佩服,這種理想的顏色,這種不可干涉的野性,至少人與羊群,暴雨無法干涉它們的自由。它們永遠是熱烈的生命運動中舞蹈中的陶醉似幸福生命的思考,有時人會嫉妒野花的這種存在或生命方式。它生長在我們的村莊裡,使我們驕傲。

野花紛飛,野花健康。我已經走不出這熾熱撩人的花野。

我覺得失去了跳躍能力、伸展技能的人是悲劇的人。人不能以野性為核心,但人不能缺少它。這是拒絕冷漠、死亡和服從的生命。這是才能的體現,智慧的姿態。

這是親密的野花,這是素麵朝天的野花;

這是自私的人所不能企圖的健康。

我想不起這些神秘的物種的起源,它深深影響著我的神經脈絡,我的性格、理想。

我想擁抱這些熱烈的生命,連同村莊,山崗。我獨偏心這種幸福。如果喪失了生命內在動態的美,思想就會隨時擱淺,觸礁。當初的諾亞方舟就是因為這個原因而消失在都市人的視野和理想中。

站在民間村塬的高地,我面朝荒山的花野,新生不息的理想潮水般湧來。野花起舞於人間精神枯萎的龜裂旱地,展示著生命不滅的浩然與天生的個性。我知道這不是可以預約的野花,不可以褻瀆。尊重這種健康和美也是自我的反省和對健康的理智認識。它怒放於生命的暗角,車馬的前方,黑暗的罅隙,民間、道德的前沿,始終如一。那就是相信青春或一種本質。

偶爾我見過那些燦爛的瘋狂的倔強的野花,躺在陽光下的岩石上,肉體糜爛;隨光線一點點枯去,驚心動魄地演繹著生命的高貴、不屈與壯烈,野性十足地死去,像古代戰死於沙場,兵不血刃的英雄。這是對我們脆弱生命的嘲笑嗎?我們沒有重視過,這是我們村莊文明的一種符號;我寧願相信是我的另一種堅定的理想。

我由衷地讚嘆那些歲月風霜中的野花,頑強、具有飽滿意志的不屈生命。在如此堅韌的生命面前,有一種寶貴的信仰和通向理想前沿的心聲,有一種我們堅守的青春立場!

青春的覺醒在於理想旗幟的飄揚;

青春的本質就是堅韌,就是開始接近一種思考的姿態。

而青春的道路只有一種,接近青春的本質也永遠只有一條道路。

《石器時代》

(一)

當人孤獨地站在田野,雙手粘滿泥土和陽光的氣息,青色的山麓在背後沉寂無聲。綠色草地,黑色森林,這是舊石器時代的平靜生活。因為求生的欲望和掙扎,憤怒的情感凝結在一起,石器與火錘鍊著萌芽中的語言和肉體。這樣的開始就使人的抗爭的表達具備石頭和火的信仰。

在內蒙古托克托縣的黃河邊,曾經出土了大量泥質紅陶。彩陶的表面繪製著黑彩,褐彩,紅彩。鮮活的色彩,映襯著那些古拙的舊石器。大量的黑白圖片以及蒙古動盪的歷史的蠱惑,遼闊的草原,黑色的駿馬和渾厚的長調,容易讓人進入沉思狀態。遺棄在草叢中是石器,冷色逼人,孤傲,拉開了心與心之間的距離。

錢幣,玉器,青銅,碑刻,或者古代刻畫在獸皮上的玄遠難解的符號,這是語言的另一種生存狀態。順著黃河,你可以去尋覓那舊石器時代的遺址。儘管在如今已多被亂石和泥土填埋,但是你可以看到火焚燒之後遺留下來的灰燼,那是一種語言走向毀棄,在時間和蕪雜歷史的圍剿中破敗的歸宿。

當信天游和蒙古長調在暗啞的水聲中沉積成為一種內心憤懣的力量,當古老的河流沖刷著這遺留的骨器,蚌殼,唯美經典的文字就以化石的身份獲得生存的資格。那些石器和石器半成品的形態給予人的震撼就像這北方的河流,洗刷著我關於文字過去恥辱的認知。鏃形,刀形,斧形,這些不同形態的石器創造著一種脫俗的語言,一種與這些卑賤的生存者有著血緣關係的語言。

我在極端的苦悶中細細端詳這些石器上的半錐體,錐疤,裂紋。

這是一個石頭和麥子,垃圾與野草瘋狂積聚的時代。我在苦苦尋覓舊的時代遺留下來的石器和火鐮。污濁的空氣和哀傷的流行音樂一起貶值,人的知識和情感虛弱地坍塌。

通過這些上古的石器我能一下子抓住美的本質。

我的語言如粗礪的泥沙被高原上的風粗暴地撕扯,順著泥濘的河道,我看到了那埋葬了河流的泥土。黑色僵硬的泥土在陽光下昭示著語言的真義。

這是在陽光下甦醒的沙海,雨後的荒漠,風的聲音像流水一樣隨陽光鑽進腐朽的草根和人疲憊的眼睛。北方的草原苦寒的本性浸漬著一種流浪人的幽怨。石頭被這高原的風吹裂,寂寞無比。

在北方的蒙古草原和黃土高原那樣的綿延古老的歌謠,曾經是與人的感覺拉得最近的語言了。嗚咽的調子,緩慢低沉憂傷的謠曲像黃河的泥沙一樣淤積,你的心就是這樣受到傷害和震撼,不能說出話來。人的情感被回憶中愚笨的石器猛烈地敲打,受傷的語言和內心被風沙蝕空。

閱讀考古雜誌的時候,拋開專業性紛繁的調研資料,我會有選擇地剪裁下那些古代原始石器的黑白圖片。春秋戰國時代的石器,儘管殘損不全,渾身傷痕,稍有落寞的神態,但是堅實而古拙,樸厚。黑色沉靜的石頭,沾滿泥土,濕黑的體質暴露出強烈的內在的一種欲望,遺棄在荒草中。鋒利或者愚鈍,粗糙或者尖銳,你可以感覺到這是一種成熟語言的表達。它不亞於學者的論文或者任何一種貌似強大的語言。石器,朴刀,枷鎖,刑具,還有已經破損的匕首,佩劍,火鐮,漆黑的墨錠。這是一種侵害與受辱者之間的對證。精美絕倫的石器,頑劣,瘦硬,讓你相信這會是一種信賴。這種語言和骨質直奔主題,公正地闡述傷害與迷茫者的心態和不滿。

這是一種有著天然質地的語言。這些石器和風霜文字在心火的焚燒下逐漸獲得了一種意志,不可遏制的對腐朽的蔑視和憤怒。這種天生自由的語言。尋找一種語言內在的本質,石器給了我開啟的啟示。石器的鋒利和粗暴的抗議在矯情的肆虐的文本,網際網路面前陷入虛無的迷茫,這是理想主義者的噩夢。假象腐蝕著石頭的語言和質地,企圖讓你淪落潦倒。石器的本質和文字的骨力本身浸染著語言的慾火和毀滅的危險。龐大蕪雜骨子裡荒涼虛軟的文字,不過是獵手的預謀。

如果你讀讀《史記》你會深刻一些理會這些石器的本質。一場心的交鋒和思想的水準碰撞,輸了你就徹底地迷失了。

在我的思考中單純的石器象徵著立場,自由風格。石器的質感,沉重,狠毒,讓我有一種盲目但是強烈的自信。石頭和爆裂的文字,這讓我覺得我有抗議的能力和資格。這是知識與文字的遊戲,當你感到被剝奪了的赤裸的感覺,如果你的手中握有石頭那么你會驕傲。

這些石器的原料有石英岩,火石,火山岩,這是我們如今內心尚沒有被損害的語言的骨架和質地。石器被打製成刀,箭,這是反擊虛無的開始。被雨水和風沙消磨掉意志和光滑的石器,依然保持著內心的光澤和堅硬的質地,沒有酸腐的知識和媚骨。專制橫暴的的文字,愚頑的本性這真實的原生語言中落敗。

在歷史書之外,我的目光落在了這些圖片上。我仔細地觀看那些剪裁下來的石器的圖片。原始森林,戰國,春秋的石器,黃河側畔,異常繁多的文化遺址留下的石器,在黃河猛烈的浪濤聲中渲染了古代那個大時代士人的胸襟和氣度,這會是一種真正的金石之音,我們在這裡找到了它。

這是漢語言美的實質。

這是一個自由的理想主義者的手札,一個信奉石頭和反抗虛無的幼稚病人的言論。

人的手與野獸的掌不同在於它可以被用來製造歹毒的工具,製造陰謀和悲劇。出自這雙手中的文字,銘文,風流史有著深刻,黑暗的韻味。青銅,石器,木棒,礫石,這是以氣力和勇猛爭奪生存權利時期間的武器。最初的歷史和文字都是這樣的震撼人心,富有穿透力。

讀張光直先生的《中國青銅文化》我首先想到的是對我自己使用的語言的重新認識。大量的考古文物之中,惟有青銅的出土讓我有這種把握和預感。如今那些青銅都散發著古直的氣息,幽深清亮的光線中,氤氳著人已經久病不愈的心。腐爛的竹簡和手札如今已成木灰。 製造青銅的奴僕和冶煉青銅刻畫銘文,語言的奴隸,這是悲劇的身份。這樣的身份和處境沒有改變。

我對青銅和我對漢語言的信任來自我接觸青銅農具和器皿的切身經驗。這是我毫不懷疑的,可靠的。這種建立在愛與感悟的基礎上的思考正是我得以堅持的來源。 語言的破敗首先從內心的荒蕪和凋敝開始,人漸漸喪失抵禦腐蝕的心想。古老的意音文字甲骨文,還有符合人的軀體和勞動技巧的金屬農具,這些事物融合的神話已經神聖的色彩。人的判斷力和意志輕易地被拖垮,美麗的文字已經難尋蹤跡。文字可以做戲,可以是異常陰謀和野心家的競賽。

讀圖時代的來臨往往使人對文字的閱讀產生一種厭倦,語言不過是一種清閒的消費,作為情感的磨損扣在毫無生氣的機械化書寫的觀念上。我難於找到一種清晰的思路和簡練的語言來表達,不能有效地控制情感的死亡。

我懷念一種清苦,憂鬱而頓挫的文字。甲骨文,這是我內心的抵禦腐蝕的盾。在暗箭傷人的語言的叢林,我有了這種底氣和自豪。我一度盲目而樂觀地寫著我的文字。不問癥結所在,醉心於田野,農莊,麥田,森林,流水。體驗一種因勞動的真實而對文字最本質的感觸帶來的心憂。

我天生自由,但我是一個奴隸。一個知識的奴隸,被閱讀經驗統治的奴隸。在文字冰冷而熾熱的迷宮中我體會到閱讀者和書寫者心態中隱蔽起來的特有的殘酷和狠毒的一面。我其實大大低估了病毒繁衍的能力和求生的欲望。我簡單的寫作已經被塗飾成生存的一部分,一個被寫作的語言和外界的話語壓迫著的奴隸。

我的手中是石頭和灰燼,傷痛和詩稿,小說。我的文字在這茂密的熱帶叢林中生存下來。我拒絕瘋狂的寫作,拒絕艷遇,狂歡,標籤,我宣布我只是一個體力勞動者,我相信火,土地,陽光和磨製的石器。文字應該出自這樣的一個過程,而不是被遺棄被安置的閒適。語言是一種十足的暴力工具,統治著猥褻者的金錢欲,私心,窺伺僻,邪念。我拒絕暴力的工具,我只相信死去的和正要復活的情感。語言無情地抽搭卻又高高在上鞭撻書寫者的靈魂,書寫者被控制,宰割,被這條戒律引導著走向不歸之路。

在這個認為知識和權利,資本足夠馴化一切將一切變成奴隸的時代,掌握著一些簡單的知識和生存常識,在人群的叫喊,咆哮,迷夢中以及濕黑的夜色里生存下來,這不是我的驕傲,而是一種屈辱。病句,詞素,詞根,句群,單調的反覆,美與醜,善念與惡意都不能改變我作為奴隸力的身份。翻開書我就感到痛,感到那鐐銬的冰涼。它束縛著我的身體,這是權力主義的法則。當一個人被文字奴役的時候,當他還能感到痛楚和羞辱的時候,美的觀念開始沉淪,肉身以及精神同時失去意義,生存的資格。狂熱的尋根和怪僻似的收藏,吵鬧,考證已經讓人麻木。一個人的心和文字從他的骨子裡開始病變,腐朽,衰老,頹勢無法挽回。極端的抽象的苦楚已經沒有歸附的可能和可靠的依託。

結繩記事,野史,雜聞,風流話本,這些記載的未必不是一種病態的歷史。當一種文字擁有了屬於自己的形,音,意義的時候,我們就通過那些殘缺的手稿,折斷的筆,鐘鼎上的銘文,權力的公文王法聯繫在一起。思想的尊嚴和做人的原則就這樣建立起曖昧的關係。羊皮卷,甲骨文,竹片,金黃色如火焰的青銅發出灰暗的光澤,那病毒一樣的文字已經順勢進入人的內心,不可救藥。人是脆弱的,這樣的思想不過是一個虛偽的掩飾得緊密讓人無法呼吸的語詞中的陷阱,一個無用的概念。這樣的文字和人都是野蠻的,野性,粗魯,卑劣的品格浸染著困獸的血,浸染著獵手的獨裁性格和意志。沒有感覺,獵人殺戮的篝火已經熄滅,荒涼,淚水只屬於在寫作上的失敗者和浪漫主義,自由主義,理想主義,機會主義。我對文字僥倖的思考被釘死在書頁陰暗的封面,這本書就是來自石器時代的沉淪歷史的記錄。一個奴隸的歌舞,狂歡,以及奴性的咆哮。悲劇與正史雜混在叢林的血痕中,我已經是一頭困獸,在獵人的篝火面前履行一種義務,一種生存的欲望。文字與潔白素軟的紙張隨著這火焰焚燒成灰燼,那是石器時代的生存法則。沒有感情,沒有懺悔,沒有愛的文字將我埋葬在這亂石中間。

(二)

石器和自由是正義的實質。

斧,錛,矛,鑿,鏟,這是語言的秘密所在。這些語言不是通過網際網路,不是通過後現代的文本,自由主義的憲政,左派的公共政策,先鋒文學的酒精和艷遇與人發生聯繫。而是直接刺入怯懦者的身體和神經,這就是語言。在我鐘愛的《法國革命史》的閱讀中,我看到了石器時代浪漫革命精神的復活。我無心強調我接受的知識內容的特殊,我只想描述我內心的感動和愛憎。

閱讀和寫作是一個經驗獲得的過程,也是善與醜的感知過程。這是思考者的尊嚴所在。一個貌似強大的潮流並不能摧毀人的良心和感悟能力。這是人的基本能力,辨別真偽,剔除虛假。

我是另一種自由主義者。我追求心靈與思考的自由。

在奴役的知識經驗範疇內自由的寫作高於一切。我宣布我相信石頭,司南,火藥,赤貧的心,甲骨文,而不是印刷機,DV,報刊,文本,新興的傳媒,大眾傳播學。

我是一個讀《聖經》的窮人,我是農民,我舉起筆,宣布我是理想主義者,我將接受貧苦,接受石頭與陷阱,接受一個理想主義者所要接受的命運。我不服從現世的美與醜的陳舊法則。當詩篇,小說如枯黃的落葉一樣腐爛,分散,飛舞,我坦然面對這狼狽的浪漫結局。

我相信石頭。我相信梵.高,葛蘭西,高更,儘管我在被大量的閱讀遭受的情感蹂躪痛苦不堪,但是我相信反抗的意義。我有疑義,並且我堅持自己的判斷。我相信石頭和反抗,相信寫作的艱難和揮霍的罪愆。我感到孤單,但是我很自信,我儘管盲目,但是有足夠的耐心。這石頭會表示我的疑義和質疑,我的不信任,憤怒。我有權憤怒,並且享受一個被作為異端的榮譽。我只信任這石頭的力量和本質,抗擊虛無的壓迫和暗流的腐蝕。我的信任和這石頭一樣不可摧毀,具有堅韌的品質。我不會感到擔憂,我擁有一種情感的支撐,可以面對挑釁的語言。因為石頭是真實的,有力的,堅硬,和我的信念一樣永不腐敗,破損。文字本質的力量就在這投石的舉動里得到解釋。這並不模糊難懂,是直接面對謊言和乾枯的情感的咆哮和不滿。淚水和菸灰掩蓋不了這石頭的鋒利,刺穿陰謀和圍剿的陷阱。在這個意義上我相信暴力對愛的挽回,對情感的挽回。

記得有一次在某個雜誌上看到過一則關於愛德華.薩伊德的事跡。這個巴勒斯坦裔的知識分子站在以色列和巴勒斯坦的邊境線,玩腰揀起一顆石子,擲向以色列的國境方向。這是一種強烈的信號語言,它表明了一種態度和立場。

在網際網路上,我搜尋到許多關於中東問題的插圖,地形圖。我迅速地翻閱這個地區的各種歷史,自然資源的資料和卡片。其中有一張我很在意。圖片上是幾個瘦弱的巴勒斯坦孩子在以色列的裝甲車前揮舞著彈弓,石塊。他們的石頭砸在以軍的坦克鐵甲上。猛烈的批駁和政治形式下的生存處境下的弱者這是他們堅定的語言。他們用這種象徵的語言表示永不妥協。這就是立場。它形象地說明了聖經時代以來人們對於真知的渴望和追尋,仍然建立在不屈的鬥爭中。

(三)

石器象徵著正義,公平,良知。很難想像石頭,火,筆與紙張哪一種會首先被蠻橫地取消生存的權利。投石是一個求生的掙扎的信號,當寫作變成純技術的操作,變成失去理性的工具,人就成了文化工業巨大的機器上的一個流水作業的齒輪。石器,簡單的帶有悲憫和傷痕的語言,虛弱的。很難想像人的內心被傷害的程度,真正的傷害不是來自正面的,而是來自平庸和無知。

石器的立場就是給予不寬容者予還擊,這是自由與正直的立場。當媒體不斷地宣布作者死亡以及新的流派和風格誕生的時候,我獨信任這一種立場。

弗洛姆說,我相信人人有實現自己的權利。

我是一個體力勞動者,我很熟悉刮削器,尖狀器,砍砸器的製造方法及使用技巧和訣竅。它甚至比農具的製作更為簡易,然而卻有著極其猛烈的攻擊性。農具是一種文化的產物,而石器是文化壓迫和刺激的產物,是一個標語。但是它們同是生存困境下的必然產物,投石的姿態連貫,一氣呵成。沒有呆滯僵硬多餘的動作。肢體語言原初的意義就在這裡顯露。投石是一種可貴的意識,也許不是真理,但是這是覺醒的姿態,求生和逼近真義的渴求。投石問路,前面的路已經被堵死。石器上升為我們語言的主體信仰,集體的騷動和憤慨。當自由遭遇權力和資本力量的衝擊,我們就成為道德原則的犧牲品。按照馬克思的理解,勞動不是商品,它沒有價值或價格。投石的本意是訴求一種語言和身份的平等,沒有比石頭更值得信賴的。 弱小者用石頭襲擊強大集團勢力的壓迫,訴求寫作的意義和價值,刺破世俗的假象,打破隱喻。這種語言無論它的歷史淵源如何,無論它的地位如何,地理覆蓋範圍,都已經接近了一種本質。這是一種不變質的語言。這和來自低層的聲音和語言一樣擁有倔強的品性。你無法拒絕這來自低層的聲音。當石器擊中具體的目標,語言就應該在這個基本的道德範疇內來理解,領會了。

石器是一種理想的語言,它能充分表達你的愛恨,你的態度和異議。它可以增強你對痛楚的理解和領受的能力,對恥辱的反思。

石器是一種道德和良知的語言。我討厭那些商業公司的打字軟體不能直接打出良知這個詞組的版本。

石器如此兇狠,在傷害人的身體的同時還會傷害人脆弱的心。在陰冷殘酷的表象之下,你可以通過心靈和愛去領悟這個不同於知識灌輸中造就的那個世界。這個世界不是單純的,而是有血有肉的世界,我們的語言就是這樣找到休養生息和積蓄精力憤然抗擊的的。我比你更渴望愛,但是我要尋找在惡的語言包圍下生存的可能,我單槍匹馬,但是我那么自信。愛使我在這樣的熱帶雨林和生存法則的統治下生存下來。我唯一的選擇就是反擊,即使因傷害而沉落。

石器的語言是一種痛楚的啟蒙。它把知識的假象和人情的冷暖都揭示給你看。但是你仍然不相信,不相信愛與恨的力量本身是這么的簡單。完全不是這樣,這些都是假設。我信仰石器,在被權利和媒體異化的語言面前,我並不傷心,而是鎮定,從容,我接受了這種知識。

我企圖用一種極端的語言來暴露極端的美和淺薄,然後來審視內心的狼籍和疲憊。尖銳刺耳的呼嘯的聲音,還有石頭撞擊的鏗鏘,我已經可以看出端倪。我被包圍,湮沒,我已經不再相信你所謂明媚的語言,完美的情感。告訴你吧,我不相信,我只信任石頭,石斧。你應該可以理解我的語言,它沒有什麼歧義,那么簡單,那么直接。我不是蒙昧地鼓吹我的情感和思考。石頭已經被審判為落後的語言,你們篡改了它的內涵。石頭的語言擲向黑暗的內心和虛無,已經被另一種強逝的語言之網消融。你是孤獨的,詩歌的古典意境,先鋒小說的文論已經不能為你提供精神資源。寫作面臨的是一個堵不上的黑洞,讓人心力憔悴,直到心死。

石器是對一種偏頗的知識的憎惡,不可遏止的輕蔑。

我在苦悶的日子接受石妻給予我的打擊。我傷痕累累,但是我的心是健康的。我的信念不是石器和抽象的語法可以擊潰。我依然堅持著這磨損人的骨骼和神經的體力勞動。石頭的本質就是堅硬,不被腐蝕。

站在北方的黃河或者我熱愛的蒙古草原,我會感受到一種自然的美和疲憊的心得到拯救的激動。你說這是假象,你不相信。這是我們所擁有的不同語言之間的不可跨越的鴻溝。這石器不是我手中簡單的工具,而是謀生的勇氣和生存的見證。它代表另一種知識和生存哲學。我不會抽象地看待這種立場,而是從情感的角度承認你是我的朋友,我的對手。在這個意義上,所有的符號,隱語,句子都統統喪失意義,只有我的體力沒有被消耗殆盡,只要我的眼睛還能看到我的目標,只要我的雙手沒有背叛握筆的姿勢,我就會永不停歇。

兇狠的投石,本質是一種理性的語言和態度。不要問我傷心是什麼感覺,這種解釋是令人厭惡的,把石頭投出去,你就明白了事物的真相。從常識的另一個角度說,寫作就是這么簡單。

如果你厭倦了討論《1984》這樣的烏托邦小說。那么讓我們談論一下具體的權勢怎么壓迫著人的神經和身體。層出不窮的醜聞和花邊小報侮辱著人敏銳的心。我還是喜歡索爾仁尼琴,陀斯妥耶夫斯基,哈維爾,米爾斯和薩伊德。

石器的法則就是語言和自由的實質。石器讓你看清楚你的目標,你的對手。

石器是一種警覺,尊嚴的捍衛,你拿起筆,拿起紙,你的批評和生存必須是以牙還牙以血還血。切膚之痛,你只有依靠石器的猛烈擊打保持清楚的頭腦。拒絕馴良,這是你生存的一個出路。相信石頭和鐵,相信勇氣,將閱讀和寫作這樣平庸的事情重新賦予石器的內涵和新的本質。強勢的語言對人壓迫是殘酷的,你異化成卑微的。

石器時代,文字的膿瘡和妒恨,容易激發你的狂熱。你需要冷靜地分析,作出致命的一擊。對於欽定的思想你沒有必要固守。因為你擁有石器,你不是一個合群的人,你是像黑塞一樣的異端。憎恨卑劣的行徑。你赤身奮戰在這叢林中間,肌肉和青筋暴露在對手的目標里。你有經驗地撥開荊棘,你已經敏銳地嗅到了文字里的血腥和敵意。無聲荒涼的戰場你沒有,你感到虛弱和勝利的渺茫。離經叛道的鹵莽者。但是這些跟本不能鉗制你的思考,你甘於放逐,流浪。你信奉石頭。堅持己見。石器的語言是如此的純真,沒有污垢。人在叢林法則中獲得了犀利的語言和這種意識。石器的非功利主義的,而是為著生存的可能和權利,資格。我對於古代記載的那些春秋戰國的石器,稷下學派和諸子的思想,倉頡造字的史料有著特殊的偏好。當主流話題引誘著人墮落,我保留做一個異端的權利。人的寫作應該是一種能力,心思經不起那淺薄的墨筆的點刺,爛熟的技巧掩蓋著破敗凋敝的內心世界。我們的情感並沒有被剝奪,只是我們無知地販賣了它。這是一種尖銳無比,犀利有力的語言。也許你會感到刺痛。但是你還是應該相信你自己的能力和力量。哪怕石塊同時擊中你的神經和身體。但我們拒絕以詞害意。應該相信聖經中的大衛的形象這些語言之間有一個本質的關聯。

我信仰石頭的堅韌,冰冷,石頭是暴力,是實質意義上的語言,簡明流暢。我以為這種語言已經與我的身心融為一體,我們有了共同的思考。磨損,這種語言帶有極其強烈的原始情結的,直接而不含糊的風格。強健的肢體,有效的還擊。石器是

當石頭也化為灰燼,你就湮沒了,勝利了。這是良知和善的勝利。石頭,這是一種最有可能擊潰僵死語言的工具。紙張和印刷機,模板也許會被淘汰,但是理想永不破滅。

《夜雨寄北》

當枯萎的燈光和靈感一起在黑暗中熄滅,我能感受到我骨節的酸楚和四圍的寒意慢慢將我囚禁。肉體在黑暗裡顯得滯重、疲憊不堪。這是一種疾病,匆忙中,孤獨的手握緊筆,病根就從此埋下。淫雨天氣,到處散發著陳舊的氣味,人此時只能像自然界裡離群的落伍者,獨自尋找自己的歸宿。

文字是一種枷鎖,帶著自然界那種原始的嘶哮和痛苦,落單和孤獨,仇視。是文字帶著廢墟的意旨和殘喘的靈魂讓企圖在這茫茫雨夜裡的閱讀者迷失。一如破除秘史或者揭穿謊言之後的皆大歡喜,然而我感到了困惑和局限。廢墟般的文字帶著悽美的微笑將人的身體和精神捆綁在一起,直到有靈感的火種降臨。

我曾經許多次閱讀《嵇康全集》,從來沒有並不冗長的感覺,但是我越讀越沉默。直到自己沉沒在浩如煙海的歷史資料。感覺到荒涼、蕪雜、難於逾越伏筆埋下的陷阱和事件的偽證。

沉默,這是一種病入膏肓的狀態和跡象。尤其是這樣的晚上,雨水和夜色中抑鬱和黑暗的部分滲雜在一起,破舊的書案上是斑斕的墨跡。時間和情感都是有限的寄託,只有雨水永無止息地從白晝的世界流向暗處,沉浸在人的心中和殘破的窗欞。夜,終於還是開啟了通往光明的最後一個瞬間和可能,我打開窗子,任憑秋風撕破我的世界,我從這樣支離破碎的感情中掙扎著走出來。帶著文字的枷鎖,我的抒情已經是病中的低吟。硯台與直立如古人佩劍的筆,在夜色中褪色。我此刻只能與虛無的歷史古篇和自己的身體對峙,和那些象形文字對壘,我能聽到號角,劍矢的舞動,屠殺,盔甲霍然被刺破的聲音,能感覺到博弈的神秘,自然界的詭異以及人心的愚鈍和歷史的縹緲無際,大雨滂沱,理想文字與毀滅之前無聲的絕響,荊條盾牌已經不能抵擋這無處不在的進攻和滲透。

這個時候是漢語言以她的美和愛考驗著我,拯救了我。我已經不再依靠靈感和欲望書寫,我憑藉一種美,一種朱紅色的極其烈性濃郁的美,得到了整個世界,比如大雨中的整個北方,黃土高原或者騰格里沙漠。我像一個漢字,被鏤刻在時間的沙漠裡,渴望雨水給予我一個美的壯烈的終結。我的形跡皈依北方的山河,沉淪在這個世界中,和浩瀚書頁中的漢字一起陶醉、沉澱在浪潮的深處。體會這驚人的黑夜帶給我的感覺,陽光與河流洶湧,沖刷著純粹的黑暗。

夜的風景蠱惑著我的心思,疾風如雨,勁草如矢,霹靂一樣的閃電捕捉著廢墟上文字殘餘的光明然後沉入喧譁的地獄,結束這暗夜的孤獨。我依靠母語,漢語言給予我的氣質沐浴在黑暗的靈光中,狂暴的風和欲望的雨如癲狂的病毒夾雜著文字的野性和象形的利刃衝擊我的視野和局限。我站在窗前,一言不發,驚異這自然界的神秘和壯烈,雨水降臨在這散漫時光的書房裡,案角的墨和筆鋒芒畢露,光線穿透這混雜的黑暗和雨聲。殘荷斷篇,撫慰著閱讀者的病痛。

這是閱讀者的心與文字的劍鋒,黑暗的夜的光芒泄露,知音的言語。

***

窗外雨聲無形地浸染著我的文字,書齋里瀰漫著六朝或者魏晉時期那樣的古典氣息。雨聲驚心,我是憑一種自信感覺著文字與大時代的落差與絲絲縷縷的關係。

書齋之外還有另一個世界。

雨水,從遙遠的北方直奔江淮,東達漢江,西至巴蜀大地,南國也有了體驗真知的可能。

雨水從浩淼無語的天際飄落下來,無聲地入侵夜的每一個角落。古人所說的甘露,從高高的神聖天宇降臨,受難的病體和焦渴的土地終於可以接受滋潤。朗朗乾坤,那應該是神與人的意志。雨水襲擊了這個虛假的世界,虛無主義和膨脹的欲望瞬間坍塌化成一堆廢墟。遙望悠悠蒼穹,這雨已經與人間煙火無關。清潔的雨水衝殺在黑暗的風景中間,天地寂靜,山河水脈隔著遙遠的距離和時間向你逼近。同時還有書本間的迂腐戒律,後現代主義的語法和詞語的洪流。它無聲地滲透向內心燥熱的沙漠和荒蕪的世界。這個時候人容易得到靈感卻失去方向。激流中的雨聲從被閃電劈開的蒼老森林和凸直的石崖,高險的山巔奔流而下,聲響驚心動魄,觀壯烈的扣擊,剿滅一切愚妄的氣勢。

這樣的雨能使夜裡黑色的風景和文字更加光亮,能使人的眼睛和目光更加敏銳犀利。清澈的雨水隨風飄搖在世界的寧靜之中,凝聚了星光和宇宙的精華和銳氣。雨水能讓這肆虐的文字病毒徹底絕望,能在瞬息之間對醜與惡,善與美做出選擇。精神經流不息,大自然的川流與雲水氣度懷有點化愚昧的仁慈與悲憫。雨水淨化我的文字和思考,純潔我眼中的風景,鞭撻萎靡的肉身。這來自純淨無暇夜空中的脈流,蘊涵著久遠的精神,道與義,潔與污在閃電的瞬間黑白分明。無形的銳氣和經驗進入了整個世界的過程。自然界的法則就是這樣定義文字的虛妄以及人的道德與精神。千秋正氣,文字就有了深度。

我慢慢地翻開書卷,朦朧的燈光溫和而沉鬱,窗外如墨的風景如讖語一樣遙對蒼穹。我徘徊在零亂的書案旁,憑藉農業生活給我的經驗和貧瘠的藝術敏感,任時間從書頁和文字的縫隙中流走。我良久思考著拓本上的筆跡,那是王羲之、張旭、懷素或者米芾,或者是某一位隱居江湖逍遙優遊的高人。濃墨殘書,我耐心地接受這種浸染,感受一種潛在的氣象和理性。文字如水遊走如蛇,百川萬壑,枯木逢春,雨聲中優遊萬仞,心氣平和。我試著臨摹,當我感覺有足夠把握的時候,停下來整理一下思緒。雨水隨著冷風吹進漆黑的硯盒裡,濃墨泛起點點漣漪,打濕了杜工部的詩,滿是狼籍,冷鋒鑽心。

我一直試圖這樣讀懂魯迅的冷漠與愛,讀懂書本或者進入民眾進入歷史的淺薄啟蒙。因為歷史講座和預言的泛濫已經過於沉重,堵死了拚死一戰的可能。脆弱的敘事和務虛的文本已經被操縱,已經背棄、沉淪。我欲拯救自己沉淪的文字。那是一種應該在黑暗中閃現出正氣和美的文字,散發出血性的理想文字。

***

我的抒寫從來不需要酒精、糖、性以及自殺和頻繁的艷遇、冷漠的捷運或者星巴克咖啡。我需要的是敬惜字紙、激情,需要的是雨水和對黑夜中風景的洞察和對白晝虛偽的看破。因為我認為酒精和咖啡中沒有任何普遍的真義參與。這是一種敬畏自然的觀念,承認人的價值和生存的意義。摧殘了人與自然之間建立的和諧和固有的關係。靈感,存在於遠離眾生的高原之巔。詞語、記錄片不能真正把這深處的東西展現出來,壓根兒不過淺薄地觸及一些與他們貼身經濟利益有關的庸俗話題。從酒瘋子的世界走出來,不做工業流氓、紅眼病患者。

文字是一種介於虛妄和謊言、良知之間的東西。使用作為母語的文字書寫應該回歸一種沐浴神聖的感覺,這種感覺的貧瘠和匱乏帶來的危險足夠導致內心的衰老和精神的頹廢,最終毀滅物質的意義。翻著司馬遷的《史記》或者李白、杜甫的詩文,你找不到任何艷遇、猥褻。在這樣的觀念引導下,我的筆和我的全部面對矽谷的電腦和奔騰處理器時沒有淪為失敗者,可惡的標籤依然只能是我母語書寫的附庸。在大雨中我才不失去識別黑暗的能力和意識,因為我相信感覺,機器是磨損並不能消滅感覺。我的母語和這南方淮北大地的雨水讓我的感覺復活,復活文字中的節氣、骨氣、正氣。我浸淫在一種金石文字的震撼之中,勇氣和尊嚴都在慢慢恢復。

我在這無邊風雨的昏暗書齋里體會到母語的高貴和意義。絕美的古詩十九首,屈原、杜甫,展現著母語美的極至和悲憫。中國人在金石甲骨和北方風雨大地之上創造的語言讓我深感美的偉大,那是真正的風流俊秀的文字。

很難忘記,當人被時間和殘酷的現實拖著走向虛無時恥辱的感覺。物質和精神的匱乏給人以致命的打擊,抒情變的乏力,自然開始轉向求和、鑽營。人性自然在這樣的緊逼之下,淪為物質的奴隸。文字被固定在暴力、愚昧腐朽的金屬十字架上,被神化之後被利用,勾結權力或者變賣。文字已經喪失內在的根據,只剩下血腥、權術、無知、下流、卑怯、粗鄙、煽情、下跪、衝動、欲望和麻木。文字的語境已經和公平、正義、道德、良知、民眾無關。fair play只是一個神話,文字已經喪失內在的神韻和氣度。金錢與童話編制的劇本已經沒有動人的魔力,閱讀者心有旁怵,如驚弓之鳥,嗚呼不已。

***

長久以來我渴望北方能夠給予我這份勇氣和能力。

時間能給人許多澄清事實的機會,然而時間也會消磨人的激情,毀滅人的感覺。

方寸書齋的狹窄制約我的思考,夜色凝滯,我一度想起那些朱紅大印飄灑濃墨的字幅。小時候踮著腳扒著書桌費勁地看大人們寫字的記憶仍然沒有磨滅。醇香的墨汁如風雨鋪滿黃褐色的紙張,讓有心的閱讀者頓時想起厚實的丹青竹簡。

自從我幼小的心靈中有了方正這個簡單的概念以來,我就一直認為中文是最美的文字,它富有張力,是一種高鈣文字。從來不缺乏蛋白質、葡萄糖、血氣與骨勇。中文在遷移、糾合、遊牧歷史中整合成為世間最優美最具想像力的文字。我無意美化我使用的語言,我只是心平氣和地敘述這美的歷程。我不是書法家,我的臨摹缺乏章法,但是我沒有輕視練習的心得和啟示。所有大家都是從握筆這個最簡單也最顯功底的動作開始。我們80年代的那一拔,這個是最後的也是我們那時的啟蒙以及做人的開始。正心,康健,這樣的臨摹我覺得已經超出儒家的迂腐,接近一種勇氣,接近一種敢於打破腐朽和糖塊拼湊的文字的迷信。每一個方塊字都可以敲打出一把嗆人的親切泥土味,能感受到其中血液的溫度和古人的膽識與絕唱的餘韻裊裊,連綿不絕。我以為這種滋潤絕不亞於美語、德語或者葡萄牙語。世界上的語言沒有貴賤,漢語文字中殘餘的或保留的美足夠讓我們清醒地看到書寫的光明。在這樣的深夜,我堅信我會有一個可以依靠的著力點,讓雨水的精華洗鍊這些古意橫溢的文字,鉛華落盡,大義凜然,字正腔圓,擲地有聲,充滿想像力,溢出青春的健美和歷史的古樸以及母語最吸引人的特質。那是文字中絕美的罕見東西。青年的誠信和民間朝野的文明精華。我如此熱愛這樣一種語言,以致我毫不猶豫選擇它作為我大學的專業課。我格外珍惜有認識它深入它的機會。文字與如烈火般的胭脂如今都被焚燒在欲望和流氓的口語裡。聖徒與痞子可以毫不知恥地玩弄一種稱為精華的文字。

從甲骨隨想到氏族會議,中文開始接受原始的打磨,從北方的渭河流域到仰韶文化,它接受並擔任了早期的社會交流功能。漢語言就是這樣一條母性粗糙深沉的河流。毫無疑問,這是健康的,沐浴陽光中追求高遠的閱讀者和勞動者用石斧在靈魂的山崖上開鑿的一條閃光的歷史河流。有時候追尋這樣的文字需要逆流而上,需要心和敏感。我作為一個文字的追逐者,一個來自農業家庭的孩子,用鹽、牲畜、羊皮筏子、善良與純樸泅渡在這條光輝的大河裡,感到自豪和驕傲。習作以來,我渴望自己是一個身體強健的縴夫,能夠用力拉動母語的漁船。少許的收穫都讓我感到欣慰和塌實。

****

我一直不肯從心底贊同把中文說成是煽情的工具。我羨慕我的語文老師,他有自己對中文韻律、質感、節奏及內在價值蘊涵的獨到理解。

作為農業家庭的孩子,我們對勞動有著最真實的直接的理解和感受。這種感受已經滲透到終年操勞的每一個家庭成員的身體裡,它絕對不是純粹的浪漫,當然也不是自暴自棄的苦役。

我和我所有農業家庭的孩子一樣,抱著一種傳統的訓則像80年代的所有學童一樣從懵懂開始學習,無意識地膜拜知識。傳統上我們還曾經用它來祈福,寫祭文,求雨,互道平安吉祥;甚至結仇,賒帳。但是農業家庭最虛弱又最堅實的就是它的本身讓我們不用知識說謊。

這是因為那個年代農村的生活交流和互助的現實決定的。在這個範圍內,我們實際上是堅持著對語言和言行負責的態度,一種樸素的價值觀,現在它被瘋狂而無情地消磨、拆借、利用。中學三年歷史的學習讓我有幸得到機會更深入理解這種文字的暴烈、原則、缺點。

我一直把中文或者由它哺育繁衍的我們那裡的方言看成是尊嚴和農耕理想的理性表達方式,這是做人原則的開始。這是一衣帶水的中文,是我們家園情結的核心的萌芽。中文經歷了我祖先群居生活時的人工鑽木取火的老火澆淬,經歷了森林砍伐、野獸的強烈震撼,鴉片煙槍和工業革命以後列強的圍攻,變得體格健壯,品格高貴。這不是流行語所暗示的年邁的中文,更不是醜陋的中文。從南稻北粟到刀耕火種,結繩記事,這種語言與我們就已經自覺擁抱在一起反抗貧窮、歧視、虛偽、特權;為尊嚴蹈死不顧,為清潔而熱淚滿目。這就是我理解的最無私的中文,衝鋒陷陣飽滿滄桑的血淚原始中文!這是我們生根的母語,從圍獵,陷阱,石器的摩擦中延伸到我們的身軀、姓氏和做人的原則。這是一個溢滿勞動美和智慧美的尊嚴感極強的心靈世界。它是一種高貴的白金文字,一種歷史上永不屈服,絕不媚俗趨炎附勢的戰鬥性的烈性文字。它不可能被走私,販賣只能是書寫的背叛。

抱著書寫的信念和農業家庭對自然獨特的理解,從書本到現實,從火鐮到耒耜,從窯洞到丘陵,從山川到蒙古高原,喜瑪拉雅;江河群嶺,世家宗族,風水歸宿;我一直相信中文與這些元素緊密相關。中文不衰,血統神秘而高貴。

我懷念銘文、魏碑、帛書、金文以及造字的倉頡;想起唐詩的大家胸襟,宋詞的豪放風度與婉約情懷,元曲的感情豐沛。這是從盆地里墾殖的語言,從高原與岩畫中繁衍千古的中文。中文膜拜的世界赤裸而聖潔,感情轟鳴,震盪,溽熱,粗獷。雄辯而堅決,充滿正氣,天生的浩然塞滿幽幽蒼穹。

***

夜色沉靜如水,疾風驟雨可以沖刷掉白晝殘餘的污濁,讓渺渺蒼穹顯出固有的底色。自然界的神秘主宰著我的心境,拯救著我的身體和思考的延續。

我感到書齋和文字本身都需要一次迫切徹底的震盪,來顛覆我自沉澱的那些腐朽的思考。歷史的陳跡、麻木和沒落的說教、考據、充滿糖液和酒精知識堆砌的虛幻文字讓我有一種切膚之痛,讀來是一種奇恥大辱。我不畏懼所謂的流言、攻訐、貶損與嘲諷。這樣我能更接近,閱讀魯迅先生的《野草》與屈原、杜甫或者辛棄疾、陸游。

深夜的時候,耐心讀完陳子昂的《登幽州台歌》,打開窗戶,正好迎面是北方的寒雨和冷風,讓人的頭腦頓時清醒了許多。風雨過後,有一種繁華落盡內心充盈的感覺。牆壁上掛著古詩字聯,一副朱紅鮮亮的丹青大印尤為醒目。我在鄉村的這間書齋里牆壁上微微滲進來了雨水,順著粗糙的牆壁,連同夜色浸淫著我的內心、日記和凌亂的三尺書案。

悠悠蒼穹,夜風如潮,南國滄浪之水可以沖洗污濁與塵埃。所幸我也沒被書齋囚禁,文字沒有破碎,士氣尤在,微弱渺茫的精神依稀奢望可以破壁,與自然界的壯美接觸。

夜讀一冊《元史》,黑暗的夜空中隱蔽的風景和真義啟示並肯定著我的苦讀。

我此時突然對那些古老的歌謠心生敬佩。暗夜如此澄淨、安靜,頭頂的星空渺遠之餘讓人感到心靈寧靜的欣慰。夜雨神秘地滲透人的身心和寫作的文理,書脊、木椅、筆墨賜予人最初的大義、真知、骨氣和節操。潤物無聲,天地之間充盈著浩然之氣。

天地有正氣,雜然賦流形。下則為河嶽,上則為日星。於人曰浩然,沛乎塞倉冥。

皇路當清夷,含和吐明庭。時窮節乃見,一一垂丹青。在齊太史簡,在晉董狐筆。

...... ......

是氣所磅礴,凜烈萬古存。當其貫日月,生死安足論。

...... ......

顧此耿耿在,仰視浮雲白。

悠悠我心悲,蒼天曷有極。哲人日已遠,典刑在夙昔。風檐展書讀,古道照顏色。

--《正氣歌》(文天祥)

北方沉浸在寧靜的夜色里,如期而至的清冷夜雨屢次打濕我的視線,告別青燈黃卷的多情纏綿,我努力發掘著筆下的病根。窗外四野疾風勁草,秋雨飄搖,朦朧一片,無形的寒意侵入肌膚,風吹亂了半間書齋。一頁風景,方正文字鏗鏘堅韌,已經連帶鐐銬、骨血衝破廢墟一般的牆壁。南國秋夜迷漫,浸淫了太多的淒迷與現世的用心。

漢語言、象形文字,這是我沐浴神聖的時刻。我相信是文字的骨、脈、筋肉與感性的形,血液共同承載著凜然的正氣,融和在自然界的山水與天宇之際,澄淨明亮,沒有雜質和陰暗。

這就是造化人與我們賴以生存的文明的根基與救贖。文章的義理就隱藏在這種節氣與情操之中,這種節氣是自然界浩淼蒼天的根本與人相通融的地方。文字正心,立志,祛除疾病,居高久遠,這是正氣天生永無止息的浩然,充塞蒼冥,貫透芸芸人心。

靜夜時分, 從書齋狹窄的視窗遙望天穹, 夜雨中北方莽莽蒼蒼,心有天地正氣,四野寂靜。我皈依了我的母語,沐浴一種難得的安靜。

夜雨初停,天地清朗,黎明已經不遠……