劇情簡介

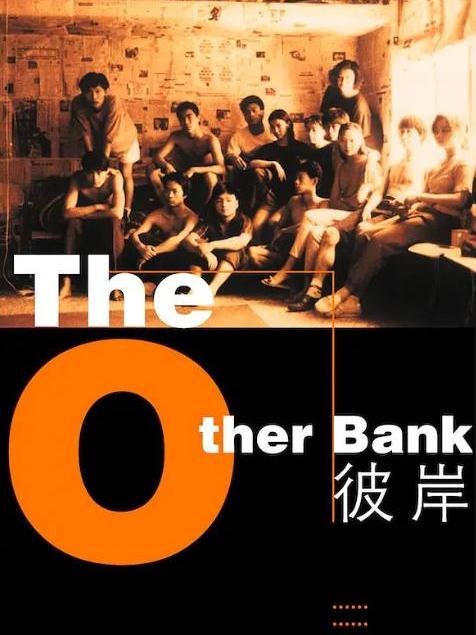

一群沒考上大學的外地孩子來到北京電影學院,進了戲劇導演牟森主辦的進修班。牟森正要排一部戲,是根據高行健的戲劇《彼岸》寫的一個實驗劇《關於的語法討論》。牟森帶著這14個孩子排這部戲,排了四個月。這個戲一直在討論彼岸是什麼,有的說彼岸是一個名詞,有的說是一個動詞,有的說沒有彼岸。他們在北京電影學院連演七場,每次演完了那些演出的孩子都哭。但是三個月後,他們已經被那個瞬間粉碎的明星夢扔回到殘酷的現實中,漂流在北京城裡,"明星"又還原成普通人了。有的女孩成了歌廳門口招徠顧客的小姐,有的男孩騎著車到處給人送速食麵。其中三個孩子不服氣,回到石家莊的農村,又自己弄了一齣戲,叫《一隻飛過天堂的小鳥》,然後在自家的地頭上,給三四十個老頭老太太演了一場,看完了他們鼓鼓掌。那出戲一開始就在修理一台拖拉機,到最後也沒修好,後來一群人在荒野里推著拖拉機走,他們的明星夢就此消失。

幕後製作

1993年,紀錄片《彼岸》開始正式拍攝。該片剛開始拍攝的時候,蔣樾跟著拍了四個月 的時間,當主人公的戲演完的時候,他也停下來沒有繼續拍攝。之所以中途停止,一是因為拍攝經費跟不上,二是蔣樾沒有構思好該片的發展方向。停拍了三個月後,蔣樾再次見到這幫孩子時,他們已經被那個瞬間粉碎的大夢扔回到殘酷的現實之中,漂流在北京城裡,“明星”又還原成普通人,蔣樾跟了其中的三個孩子回家,就這樣開始繼續拍攝該片。1995年,該片結束拍攝,拍攝周期長達2年的時間。

主創團隊

獲獎記錄

發行信息

上映日期

作品評價

紀錄片《彼岸》用了“彼岸” 這個極美好而迷幻的詞語來註解和鎮痛現實,“彼岸”因為遙遠得觸不可及而顯得無限美好。該片前半部分說的就是這個彼岸世界的建構過程。前半部分的彼岸是特別具有理想主義光環的,那些純潔的氣息十分濃烈, 導演運用影像的力量將彼岸塑造得是如此的吸引人,那裡繁花似錦、自由自在,充滿著一切的美好,這種幻想牽引著年輕的靈魂不自覺地往前跑,這樣的畫面激起了人們的內心澎湃和激動。在《彼岸》中,導演根據故事情節本身具有的前後反差,進行了結構上的巧妙安排。(黃依琳評)