人物簡介

畢業於

吉林大學中文系,現為省報文藝副刊部主任編輯。

中國作家協會會員、中國散文學會會員。

河北大學文學院兼職教授,河北省社會科學院歷史所特邀研究員。

張繼合

張繼合出版書籍

傳記文學

《滋味:與50位文化名人聊天》 大眾文藝出版社

《且聽下回分解:單田芳傳》 上海人民出版社

散文隨筆

《紙糊的典故》 中國旅遊出版社

《粉墨語錄》 中國旅遊出版社

《極品格調》 當代中國出版社

《歷史的媚眼》 文匯出版社

《〈顏氏家訓〉新解》 中國友誼出版公司

音像製品

《歷史的媚眼》(4DVD) 北京科海出版社、北京鴻達以太文化傳播公司聯合出版。

張繼合《歷史的媚眼》書影

張繼合《歷史的媚眼》書影此外,《紙糊的典故》 一書,曾獲2008年“第三屆冰心散文獎”。

部分作品文摘

《梁紅玉:罕見的“妓女將軍”》

(1)韓世忠,那“四房老婆”

公元1127年,金國軍隊劫掠汴京城。趙佶、趙桓兩位皇帝,以及后妃、皇子、公主等三千多人,都被抓到金國受罪去了,宋廷稱之為“靖康之恥”。第二年,康王趙構在應天府即位,這就是後來的宋高宗。此人一輩子害怕金國人,屬於地位最高的“乞和派”、“投降派”。儘管他心裡哆嗦,口號依舊喊得響:“還我兩宮,復我疆土。”真不知徽、欽二帝返京之後,趙構這個小崽子該往哪裡擱放。

《宋史》里說:“天下安,注意相。天下危,注意將。”靖康、建炎年間,“重文輕武”的趙宋朝廷,越來越倚重驍勇善戰的軍官。於是,岳飛、韓世忠這些“實力派”將領,隨即嶄露頭角。

梁氏初做“營妓”那會兒,韓世忠也倒著霉哩。《宋史·韓世忠列傳》交代得非常詳細:“韓世忠,字良臣,延安人。風骨偉岸,目瞬如電。早年鷙勇絕人,能騎生馬駒。家貧無產業,嗜酒尚氣,不可繩檢。”這個桀驁不馴的陝北小伙兒,的確是塊“上將”的材料。他18歲就應召入伍,隨即“挽強馳射,勇冠三軍”。

崇寧四年,也就是1105年,韓世忠首先和西夏人打了交手仗。他身先士卒,衝鋒陷陣,砍掉了敵人的腦袋,甩手就扔到城牆外邊。此後,又移師江南,轉戰山東、

河北……每打一場硬仗,他都會“斬二級”、“斬三級”、“斬數級”……上司總算給他一個毛毛官兒——“進勇副尉”。

宣和二年,平定方臘,奠定韓世忠未來的軍事地位。1120年,作為地位不高的“偏將”,韓世忠跟隨王淵赴江南圍剿方臘,一到杭州,宋軍就被對方耀武揚威的陣勢給嚇住了。“大將惶怖無策”,只有韓世忠親自率領兩千士兵,設伏殺敵。王淵立刻注意到了這位驍勇的部下,連連稱讚他是“萬人敵”。從此,王淵對他傾心結交,大力提拔。

《水滸傳》里吹噓“武松獨臂擒方臘”,那是小說家在編戲。《宋史》把這件大功,明確記在了韓世忠頭上:“世忠窮追至睦州清溪峒,賊深據岩屋為三窟,諸將繼至,莫知所入。世忠潛行溪谷,問野婦得徑,即挺身仗戈直前,渡險數里,搗其穴,格殺數十人,擒(方)臘以出。”雖說這件功勞,中途又被別人搶跑了,韓世忠還是做上了“武節郎”。做個郎官倒沒啥了不起,得以施展才能,可太重要了。人才,不會被永遠埋沒,這次沒戲,還有下回。有真本事,總能派上大用場。趙構登基,朝堂一空,韓世忠升任“光州觀察使”,逐漸成為顯山露水的一路大將。

從應募投軍,到活擒方臘——整整15年,戰功赫赫的韓世忠,幾乎處處遭人擠兌。年過而立,還沒什麼出息,未免叫人心灰意冷。就在“江南平方臘”之後,鬱鬱寡歡的韓世忠總算邂逅了淪落風塵的梁氏。地點,就在京口的軍隊妓院裡。

南宋羅大經,著有《鶴林玉露》,這本筆記收錄了一篇《蘄王夫人》。“蘄王”,是韓世忠死後,宋孝宗追封的爵位。所謂“蘄王夫人”,應該指的是梁氏。書中繪聲繪色地描述道:拂曉時分,梁紅玉應招伺候宴會。忽然,撞見廟柱下一隻鼾聲大作的猛虎。她飛快地逃走,嚇得大氣都不敢出。後來,人們陸陸續續從廟柱那兒經過,居然平安無事。她再看,“猛虎”竟然變成了一位“醉軍漢”。細問才知道,此人便是“活擒方臘”的韓世忠!梁紅玉靈機一動,暗想:莫非這就是自己朝思暮想的如意郎君嗎?倘若沒看錯,形容落魄的韓世忠,“定非凡人”,不如抓住這個機會,以身相許吧。主意拿定之後,梁氏果斷出擊,“邀至其家,具酒食,至夜盡歡。深相結納,資以金帛,約為夫婦。”太利索了吧,梁氏採取了特殊的擇婿方式,她不惜“倒貼”,先拿“私房錢”替自己贖身,再把自己乾乾淨淨地嫁出去……

由此,想到一件小事兒:古代那些“功夫女子”,是不是個個兒五大三粗,又黑又壯?即便模樣標緻,也長得跟舉重運動員似的?比如花木蘭,在男人堆里滾了多年,她細皮嫩肉、修腿蜂腰,還能不露餡兒?還能打仗嗎?除非梁氏確屬“另類”:要功夫有功夫,要長相有長相,最起碼得“健美、俊秀”;否則,她當妓女,都沒人答理。

宣和三年,20歲的梁氏,心滿意足地嫁給了33歲的韓世忠。按照古代說法,這叫“美女配英雄”,典型的風流佳話。只有一點不稱心,梁氏過門之後,並非正妻;而是小妾。儘管做“偏房”,這場婚姻仍叫新娘子興奮不已。

1176年,陰曆二月二十一日,宋孝宗追封韓世忠。此時,距韓世忠作古已經25年了。“賜韓世忠謚忠武,配享高宗廟廷。”還特立一筒“神道碑”,碑名叫做“中興佐命定國元勛之碑”,由皇帝御筆親題。碑身高度一丈三尺,碑文多達萬餘字,由著名詩人范成大撰寫、禮部尚書趙雄書丹。據碑文記載:韓世忠先後娶過四位夫人,分別為:白氏、梁氏、茅氏、周氏。結髮之妻“白氏”,死於韓世忠南渡之前,追封“秦國夫人”;第二任妻子“梁氏”,即傳說中的梁紅玉;第三任妻子“茅氏”,也被封為“秦國夫人”;第四任妻子“周氏”,和梁氏一樣,出身娼妓,生前受封“秦國夫人”,死後追授“蘄國夫人”。韓世忠這四個老婆,腳趕腳兒地出現,依次替補。梁氏曾和她們共同生活在一座屋檐下。還用問嗎?她在這些女人中,最有本事,也最厲害了。

(2) 這個女人,究竟多厲害?

究竟梁氏有多厲害,一看朝廷的封號就明白了。韓世忠其他三位妻子,或被加封為“秦國夫人”,或被追授“蘄國夫人”,顯然是跟丈夫吃現成的。梁氏則截然不同,她用赫赫戰功,換來朝廷隆重的封贈與慷慨的旌表。不但其他三位夫人的政治待遇她都有,此外,又被額外封為“楊國夫人”,這等於是“兩國夫人”,一身兼領雙俸。根據宋朝祖制,女性嚴禁干政,但朝廷依然為梁紅玉開創了一個先例——賜功臣之妻爵祿,“功臣妻給俸,自楊國始。”韓世忠這四位妻子,為什麼梁氏格外拔尖兒呢?她獨享“內中俸”,當然很體面;殊不知,這個女人所承受的驚濤駭浪,遠遠地超出了外界的想像。

據說,有人向胡適先生索求墨寶,他總是寫四個字送人:“功不唐捐。”意思無非是鼓勵人家勤懇用功。天下沒有白流的血汗,只要努力,就會有收穫。這句話,送給梁氏恰如其分。《宋史·列傳》有她的身影,其他資料也補充了一些“巾幗奇勳”。梁氏總在朝廷最危急、戰事最緊張的關頭,颯爽英姿地站出來。李心傳所著《建炎以來系年要錄》,總共提到她三件大事。這些事兒,件件都滾在刀尖兒上,別說女人了,就是七尺男兒,恐怕都很難做到。

第一件事,捨身平叛。

建炎三年,也就是1129年三月,南宋朝廷“窩兒里斗”,御營統制苗傅、劉正彥等人,在臨安發動叛亂,殺死了宦官康履和樞密使王淵等百十人,還明火執仗地逼迫趙構退位,並挾持隆祐太后垂簾聽政。韓世忠會同張俊,起兵勤王,可是,他有點“投鼠忌器”——臨安城裡,還押著夫人梁氏和兒子。人質在叛軍手裡,還能放開手腳打仗嗎?

被苗傅軟禁的梁氏,為了脫身,便謊稱招降韓世忠。臨行前,她特意進宮,向隆祐太后交了實底。隨後,她“馳出都城……一日夜會王(韓世忠)於嘉禾。”女人披頭散髮,氣喘吁吁,一晝夜飛奔了幾百里,她帶來臨安城裡的重要情報,比如,趙構如何被挾持,苗傅、劉正彥有什麼最新動向,隆祐太后的真實意圖等等。摸清了這些底細,等於叫韓世忠算吃下一顆定心丸,這樣,就可以有的放矢地部署軍隊了。平叛結束之後,朝廷論功行賞,韓世忠升任“檢校少保、武寧、昭慶軍節度使,御前左軍都統制”,梁氏也從此變成了雙料“國夫人”。

第二件事,鼓震金山。

這段故事,非常有名。京劇《抗金兵》和《宋史·列傳》的記載沒什麼區別:建炎四年,也就是1130年三月,韓世忠在京口對陣將金國名將——兀朮。梁氏協調各路宋軍,在金山江上“親執桴鼓”,指揮作戰。八千精兵,將金兀朮的十萬軍隊,死死地圍困在黃天盪里。

為了打好這一仗,韓世忠和梁氏相約,妻子在中軍樓船上指揮,丈夫帶兵分割截殺金國軍隊。在火光沖天、箭如飛蝗的戰場上,梁氏泰然自若站在高處,俯瞰大江,她挽起袖子,掄開鼓槌,為韓世忠及其部下擂鼓助威。隆隆的鼓聲響徹長空,梁氏眉梢高挑,眼裡閃耀著亢奮的光彩,她早把生死丟到九霄雲外去了。熊熊火光,映紅了這位英姿勃發的女將,宋軍弟兄們,甘願為她拚死效命、衝鋒陷陣……

黃天盪合圍,宋軍占了絕對上風!不可一世的金兀朮,差點兒死在長江的蘆葦叢里。現代人說,戰爭讓女人走開——可是,歷代戰爭,無論受害者,還是反抗者,都沒有離開女性。恐怕不會有人在意梁氏做沒做過妓女,更沒有人對她淪落風塵的歲月指手畫腳了。其實,愛國者從來不計較出身,只要你的作為,於國、於民、於時代大有裨益,中國人就捨得為浪子立祠,給妓女燒香。黃天盪一仗,梁氏打出了供奉自己的牌位。

第三件事,駐防楚州。

紹興五年,即1135年三月甲申,韓世忠出任淮東宣撫使,移屯淮東楚州。梁氏作為隨軍家屬,一同赴任。說起來好聽,駐屯楚州;其實,那是一片荒蠻之地。連現成的住處都沒有,一磚一瓦還得自己張羅。《建炎以來系年要錄》(卷八十七)記載了夫妻倆率部拓荒的細節:“時山陽殘弊之餘,世忠披荊棘,立軍府,與士同力役。其夫人梁氏親織薄為屋。”《宋史·韓世忠列傳》也給出了相同的說法。按照常理,梁氏貴為秦國夫人、楊國夫人,根本用不著和大頭兵們攪和在一起。但為在楚州站穩,她必須跟隨丈夫,和那些士兵弟兄綁在一塊兒,吃糠咽菜,開疆破土。

梁氏素麵朝天,髮髻蓬鬆,她望著熱火朝天的軍營,快慰地笑了。貴婦的明眸,點燃了上上下下的工作熱情。她漂亮的嘴唇,遠遠地招呼一聲,那優雅的手臂,輕輕地揮舞一下,成群的士卒便聞風而動。韓世忠有大將之才,他非常清楚,妻子一個眼神抵得上千萬支森嚴的將令。這就是表率垂範,煥發出的人格魅力。女人做事,能叫男人“心中點頭”,這還不夠嗎?

《〈顏氏家訓〉新解》

三種“居家禁品” 張繼合著《〈顏氏家訓〉新解》書影

張繼合著《〈顏氏家訓〉新解》書影 開門七件事:柴米油鹽醬醋茶,哪天短了一件都過不去。家庭必需品太多了,別看一個小玩意兒很不起眼兒,或許就是無可替代。《隋書·后妃列傳》講到隋文帝的老婆——獨孤皇后當家主事,皇帝的吃喝拉撒完全由她經管。有一天,隋文帝鬧病,急需二兩“胡粉”,誰知,內廷翻了個底兒朝天,也沒找到。看來,誰家過日子都有“不時之需”,任何東西都可能用得著。《顏氏家訓·治家》卻正告子孫:有三種東西,家中嚴禁容留;留下,就會惹麻煩。

顏之推先生嚴禁的那些東西,代表著不同的生活態度,它們對每個人的處世方法和每個家庭的生活質量,具有很直接的影響。這三種“居家禁品”分別是:一,借人典籍;二,見役雜藝;三,巫覡禱請。

(一) 借來的寶貝,不能留

古代中國,長期崇尚“耕讀傳家”,當然,這屬於知識階層的文化理想。顏之推那個年代,全民“尚武”,讀書人並不吃香。《顏氏家訓·勉學》曾無可奈何地慨嘆:“學之興廢,隨世輕重。”有重視文化的時期,也有知識分子顯著邊緣化的年代。從長遠來看,以知識分子為主的精英階層,仍屬僅次於職業政治家的社會主導。讀書,原本就是謀位進身的重要通道。藏書,也成為有識之士的一樁“大活兒”。

清朝大才子袁枚寫過一篇《送東陽黃生序》,凡讀此文,都能體味知識分子對書的特殊感情。“書非借不能讀”,只講了一種誠惶誠恐的閱讀心態,關鍵是私人占有資料有限,誰家也比不上圖書館。即便“天一閣”那樣的富藏之地,也不可能盡收天下典籍。為了博覽群書,就得四下找,到處借。顏之推先生恰恰不放心這些“借來的寶貝”。《顏氏家訓·治家》還專門提到這個事兒。

第一條,“借人典籍,皆須愛護”,這是最起碼的人情事理。對歷代文人來說,著書是一輩子的事,藏書則是幾輩子的事,有此嗜好者,把書當作高於家私、貴於兒女的心肝寶貝。或清夜展讀、玩味無窮;或“時時勤拂拭,莫使惹塵埃。”每一具書架都有來歷,每一部藏書皆有呼吸,文人們小心翼翼地把守著,唯恐弄髒了、驚醒了它們、碰疼了它們。著名作家周作人曾說:“人家的老婆與自己的文章,總覺得是好的。”藏書家的閣樓也具備這種自負,憑你給座皇宮也不換。

藏書家都很小氣。明朝謝肇淛在《五雜組》中記載了一位“虞參政”,他“藏書數萬卷,貯之一樓。”如同金屋藏嬌一樣神秘而自私,這位虞參政把藏書樓建築在四面環水、中間只有一道獨木橋相通的“絕地”,而且,不到深夜不登樓,為防萬一,還老得下臉來在書齋門口掛上一塊牌子,對人說:“樓不延客,書不借人。”藏書家普遍刻薄,直到斷氣的時候還在書頁上鈐印,意在叮囑兒孫:“慎之,寶之。借書不孝!”看來,他們愛書,愛到了走火入魔的程度。這些人物肯把私藏借出來,已經相當不容易了。稍有修養者,怎么能不感恩戴德,又怎么能不備加珍惜呢?

第二條,“先有缺壞,就為補治,此亦士大夫百行之一也。”誰也不是存心,或許偶然失手,萬一損毀了“借來的寶貝”可怎么辦呢?當然要盡全力補救、修復。顏之推先生上綱上線,提升到“士大夫百行”的高度。就像教徒的清規戒律、學生的行為守則,古代社會對那些有身份、有造詣的文人士大夫,提出了極為詳盡的行為約束。所謂“立身行己之道”多達百條,又叫做“士大夫百行”。其中,竟有借書、還書這種事兒,可見,古人對書何等重視。

顏之推先生舉出兩個例證。

先說別人:濟陽(即今河南蘭考境內)有個學者——姓江,名祿,字彥遐,他讀書總小心翼翼。慢翻慢卷,輕拿輕放,唯恐碰疼了它們。趕上急事兒,必須離開書齋,也要把卷本斂起來,安置整齊。他借書一向完好如初,人們自然很信任,也很放心。

再說自己:顏之推自豪地說:“吾每讀聖人之書,未嘗不肅靜對之。”不但嚴肅恭敬,還抱有虔誠之心和敬畏之情。尤其讀到古書《五經》里那些聖哲的姓名,連污損一點都不敢。他老人家已經超越了普通的文化情感,很有些深入骨髓的宗教意味。

《顏氏家訓》痛惜地寫道:“或有狼藉几案,分散部帙,多有童幼婢妾之所點污,風雨蟲鼠之所毀傷,實為累德。”還不夠討厭嗎?書桌上筆墨橫陳,亂七八糟,各種讀物攤了一大片。書本潦草地丟在那兒,還能好得了嗎?要么風吹雨打、鼠咬蟲蛀,要么叫女人孩子給弄髒了。這可不是件小事兒——有損自己的聲譽和道德!

書,難免要借。借,難免污損、丟失,難免“敗行”、“累德”。怎樣減少這些不必要的麻煩呢?顏之推先生沒有明說;還用說嗎?速借速還,規避風險。“借來的寶貝”不可久留啊。

現代人也是如此。除了鈔票之外,往往會借來些金貴的東西,比如,名人字畫、天價珠寶、豪華轎車和高檔相機等等。捨出好大一張臉,總算把這些寶貝借到了手上,究竟該如何使用、怎么保管呢?倘若出點兒意外,能否擔起沉重的道義和人情債?……其實,無論古代還是現代,不管典籍還是其他貴重物品,只要是“借來的寶貝”,千萬不能久留。

(二)多餘的消遣,不能留

對於祖上道德、家族門風,顏之推先生非常自信。《顏氏家訓·文章》公然宣稱:“吾家世文章,甚為典正,不從流俗。”“無鄭衛之音。”所謂“鄭衛之音”是個貶義詞,《論語·衛靈公》有個千古定論:“鄭聲淫。”孔子認為,春秋時期,鄭國和衛國一帶的詩歌、音樂,誨淫誨盜,格調下流,不能像皇皇雅樂那樣登堂入室。

顏之推專門提到父親顏協(亦作顏勰)。顏協曾是梁朝湘東王蕭繹的近臣,蕭繹也是個熱愛文學的人。他曾主持編修《西府新文》,很多文壇名宿的辭賦文章,都被收了進去;其中,偏偏沒有顏協半個字。難道顏協文筆太差,或者文章太少?當然不是,此人妙筆生花,而且著述豐厚,身後留下詩、詞、銘、誄、書、表、啟、疏等各體文章二十卷。就連官修《梁史·文士傳》,都有他一席之地,可見,顏協屬於辭賦高手、文章宿將。那么,《西府新文》幹嗎漏掉他呢?顏之推替父親說了句公道話:“不偶於世,無鄭衛之音之故也。”也就是說,顏協那些作品,沒有靡麗輕薄、淫蕩情色的內容,不投合世俗口味,怎么會被欣賞呢?這點遺憾,反倒成為傲視同儕的資本。從顏含到顏協,從顏協到顏之推,他們世代承襲,所謂“典正”,指典雅、純正,這既是文章,也是道德。傳承如此家風,誰能不自豪?

家傳門風,往往是融會集體智慧,汲取眾人精華,並非哪個人物拍拍腦門兒,乾一件大事,寫一篇文章,就能“速成”的;必須經過幾代、十幾代積澱、錘鍊,整個家族的精、氣、神,才能清晰地呈現出來。然後,再通過言傳身教,或者精神暗示,一代一代地承遞下去。門風的氣質各不相同,比如,有的忠誠,有的俠義,有的散逸,還有的精明……但“核心價值”不變,即忠孝仁義。顏氏“文章典正”,這表明整個家族的為人處世,同樣力求“典正”。若想達到上述理想,勢必要對世俗生活做取捨。唯有講究一點一滴、遵循一分一寸,才能“不從流俗”。

讀《顏氏家訓·雜藝》就感受到了,為了“整齊門內”、追求“典正”,顏之推先生管束極其嚴格,甚至流露出“禁慾”的傾向。那個時代,休閒娛樂方式眾多,比如:書法、繪畫、卜筮、射箭、音樂、彈琴、投壺、博弈等等,有些還屬於儒家“六藝”。顏之推先生逐個點評,雖然沒有一竿打翻滿船人,但是,對任何一種“雜藝”,都持遠遠觀望的態度。假如偶爾散散心,似乎也可以。不過,通常情況下,往往是玩物喪志。無論哪種消遣,都可能上癮。一旦上癮,自然要分散精力、荒廢事業,最終一事無成,兩手空空,懷裡只抱著個好玩而空虛的廢物。

染指“雜藝”都容易“跑偏”,“雜藝”之外那些聲色犬馬,就一點兒也不能碰了。消遣,如果喧賓奪主,必然變成一大累贅,不但阻礙自身發展,連家庭都給攪得人仰馬翻。打麻將的男人,經常打老婆;泡酒巴的女人,容易泡情人……不良嗜好,更不該引進家門。

現在有些青少年,“網癮”極大,家長使盡了渾身解數都摁不住。某些專家認為,無須大驚小怪,隨著年齡增長,孩子的自我控制能力終歸要提高,“網癮”便可水到渠成,不治而愈。這種說法,極不負責任。無論哪種消遣與嗜好,“上癮”擊中了人性的要害,幻想徹底戒除?幾乎做不到。顏之推檢視各種消遣方式,不停地搖頭、擺手。他急什麼呢?惟恐子孫閒散,不慎中招。一旦出現那種情況,全家老少都不得安寧,最不幸的是,“常為人所役”。更難免身不由己,“為物所役”——那就要膩味一輩子了。

(三)虛妄的祈禱,不能留

後人把顏之推歸為儒家,他那套理念,的確是孔孟嫡傳。儒家主張,在家當孝子,出門做大官,似乎極少談論死亡和神鬼。要求古人做唯物主義者,當然不現實,他們都不同程度地陷入迷信。

《論語·先進》記載了一個有趣的故事:子路,請教老師孔丘,該怎樣對待鬼神。老師眼珠兒轉轉,不知從何談起,乾脆繞了個彎子說:“未能事人,焉能事鬼?”意思是,我連人類都伺候不好,怎么能和鬼神打交道。子路又換了個問題,請老師指教死亡問題。孔子又繞了個彎子回答:“未知生,焉知死?”也許,題目太大;也許,這兩個問題,孔子的確不知道。《論語·述而》明確記載:“子不語,怪力連神。”

看來,儒家更關注現實世界,他們未必懷疑鬼神,但不做研究,最起碼,對那些無法求證的東西,敬而遠之,存而不論。顏之推先生治家,也是這個風格。他禁絕後人,糾纏虛妄的“怪力亂神”。和天堂地獄相比,最有把握的還是人間煙火。他極力引導子孫:管好自己的人、辦好自己的事、治好自己的家……人生幸福,就等候在明媚的陽光底下。即使寄希望於“來世”,也得在“今生”積德修善吧。因此,顏之推將神啊、鬼啊那些爛事兒,統統擋在門外。

《顏氏家訓·治家》最後一節強調:“吾家巫覡禱請,絕於言議;符書章醮,亦無所祈焉。並汝曹所見也,勿為妖妄之費。”巫覡,泛指巫婆神漢,女為“巫”,男為“覡”。符書,是道士驅鬼避邪、請神治病的神秘文書。章醮,也是道家在深夜消災度厄的一種法事。上述傳說,在古代民間,屬於家常便飯,但是,顏氏門中,偏偏不信邪。這些亂七八糟的事兒,從來就不提。顏之推一再叮囑兒孫:千萬別為這些事兒花冤枉錢啊!

不僅“治家”涉及此了敏感話題,《顏氏家訓·風操》講得更詳盡。其中談到:人死之後,靈魂回家;出殯鋪灰,能送家鬼;掐訣念咒,可以乞福;書符畫瓦,可鎮妖孽……顏之推一腳踹開,怒沖沖地斥責道:“凡此種種,不近人情。乃儒雅之罪人,彈議所當加也。”看來,這套想法不只使用於“齊家”,還能推廣到“治國、平天下”……

簡直是個奇蹟——顏之推篤信佛教,卻沒有陷入迷信的泥潭,反能保持理智、清醒的頭腦。他果斷、徹底的唯物精神,足使很多受過高等教育的現代人,自愧不如。

張繼合先生保存的部分照片:

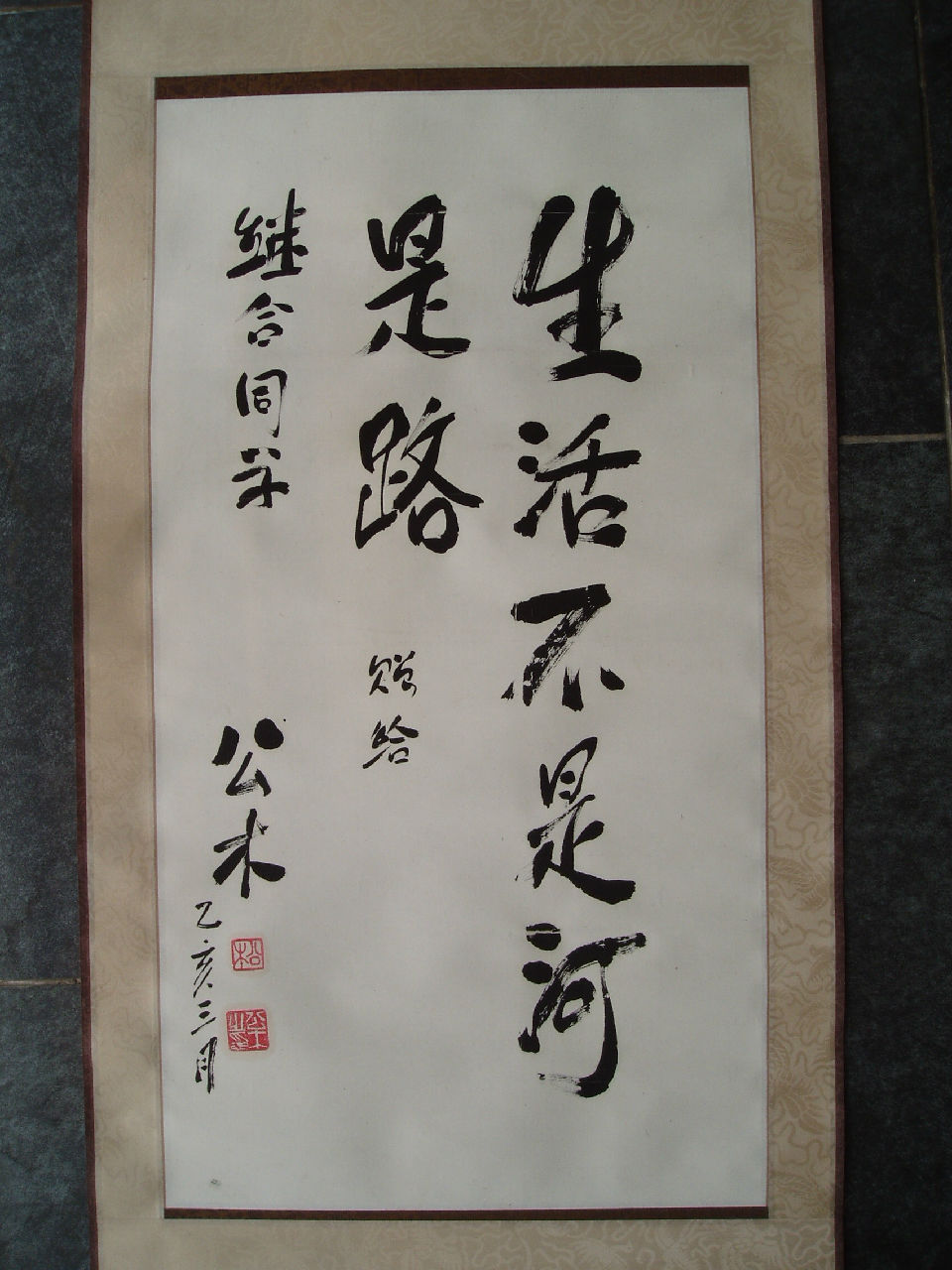

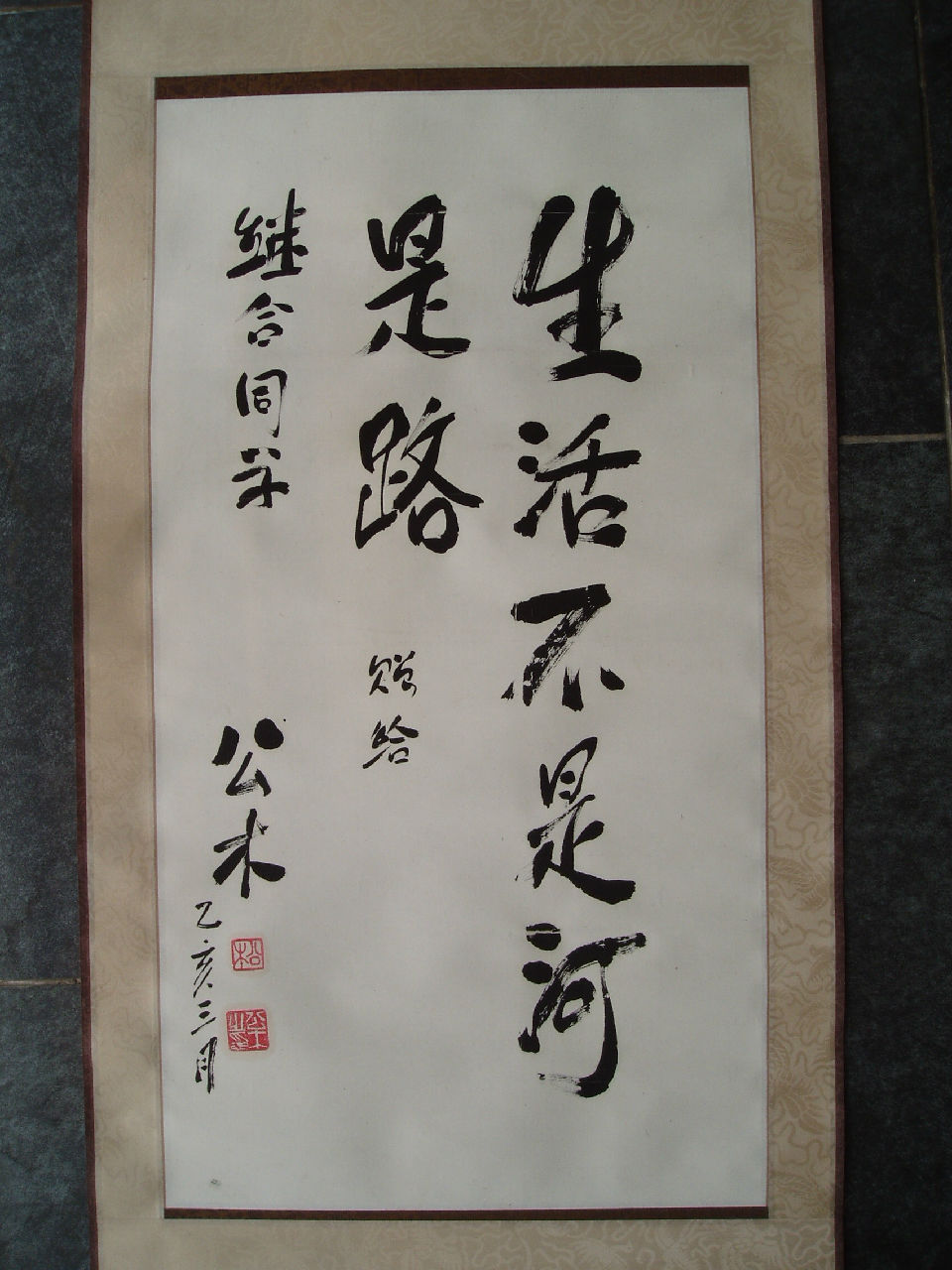

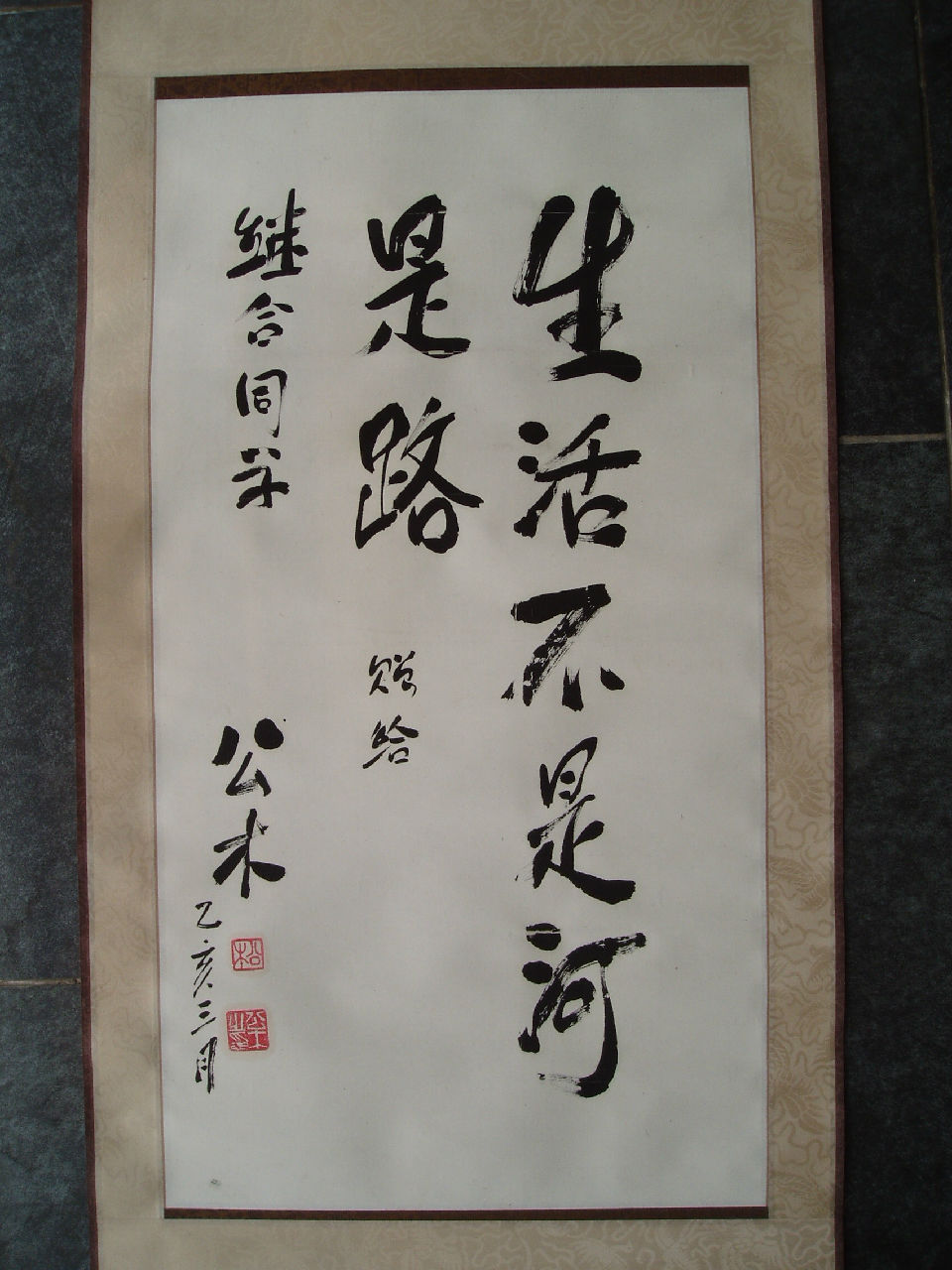

著名詩人公木,為張繼合先生題字。

著名詩人公木,為張繼合先生題字。 單田芳與張繼合先生合影。

單田芳與張繼合先生合影。 袁世海與張繼合先生合影。

袁世海與張繼合先生合影。 馬未都與張繼合先生合影。

馬未都與張繼合先生合影。

張繼合《歷史的媚眼》書影

張繼合《歷史的媚眼》書影 張繼合著《〈顏氏家訓〉新解》書影

張繼合著《〈顏氏家訓〉新解》書影 著名詩人公木,為張繼合先生題字。

著名詩人公木,為張繼合先生題字。 單田芳與張繼合先生合影。

單田芳與張繼合先生合影。 袁世海與張繼合先生合影。

袁世海與張繼合先生合影。 馬未都與張繼合先生合影。

馬未都與張繼合先生合影。

張繼合《歷史的媚眼》書影

張繼合《歷史的媚眼》書影 張繼合著《〈顏氏家訓〉新解》書影

張繼合著《〈顏氏家訓〉新解》書影 著名詩人公木,為張繼合先生題字。

著名詩人公木,為張繼合先生題字。 單田芳與張繼合先生合影。

單田芳與張繼合先生合影。 袁世海與張繼合先生合影。

袁世海與張繼合先生合影。 馬未都與張繼合先生合影。

馬未都與張繼合先生合影。