基本介紹

- 書名:山頂上的男孩

- 作者:[愛爾蘭] 約翰·伯恩

- 原版名稱:The Boy at the Top of the Mountain

- 譯者:袁琳

- ISBN:978-7-5502-9046-4

- 類別:外國文學·小說

- 頁數:208

- 定價:39.5

- 出版社:北京聯合出版公司

- 出版時間:2017年2月

- 裝幀:平裝

- 開本:787×1092 1/16

- 出版統籌:新華先鋒

作者介紹,編輯推薦,目錄,媒體推薦,劇情試讀,

作者介紹

約翰·伯恩(John Boyne),愛爾蘭暢銷書作家。1971年出生於愛爾蘭首都都柏林。曾就讀於都柏林聖三一大學,後在東英吉利大學攻讀碩士學位;2015年被東英吉利大學授予“語言榮譽博士”稱號。2016年,伯恩被愛爾蘭讀者評為“我們這個時代最偉大的作家”。

迄今為止,伯恩出版了10部成人小說和6部青少年小說,作品被翻譯成51種語言暢銷全球。其中《穿條紋衣服的男孩》幾乎囊括了歐美所有文學類及兒童圖書類大獎,包括英國圖書獎、愛爾蘭圖書獎、波克夏圖書獎、謝菲爾德兒童圖書獎等,總銷量突破700萬冊。

編輯推薦

1.全球暢銷7000000《穿條紋衣服的男孩》作者新書 震撼千萬讀者!

2.《紐約時報》《書目》《衛報》《獨立報》等媒體好評推薦。

3.入圍“2016年愛爾蘭年度最佳青少年文學獎”決選名單、“2017年英國卡耐基文學獎”

4. 著作權輸出全球24國:中國、美國、英國、澳大利亞、加拿大、日本、俄羅斯、德國、法國、葡萄牙、西班牙、希臘、義大利、荷蘭、芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、捷克共和國、巴西、紐西蘭、斯洛伐克、加泰羅尼亞、斯洛維尼亞

目錄

第一部分

手帕上的三點血漬\002

櫥櫃裡的勳章\016

一封朋友的來信和一封陌生人的來信\029

三趟火車之旅\040

山頂上的房子\055

多一些德國范兒,少一些法國味兒\065

噩夢的聲音\081

第二部分

棕色包裹\096

鞋匠、軍人和國王\113

貝格霍夫的歡樂聖誕節\130

第三部分

特別計畫\152

埃娃的派對\166

黑暗與光明\182

尾 聲

無家可歸的男孩\192

致謝

媒體推薦

愛不釋手,驚艷之作。——《紐約時報》

情感豐沛、真摯,特別適合青少年及成年讀者。——《悉尼先鋒晨報》

你將陷入這個故事,見證一個男孩的成長,感知他生命不能承受之苦難及悔恨。——英國《衛報》

毋庸置疑,伯恩的故事感染並影響著每一個人。——美國《書目》

在納粹的尖刀下,純真遍體鱗傷。這個令人心碎的故事,懸念重重、直擊心扉。與《穿條紋衣服的男孩》不相上下。——美國《學校圖書館》

伯恩最擅於考驗人性的弱點。短短十頁升華而成的尾聲,簡練、驚艷,讓人過目不忘。——英國《獨立報》

劇情試讀

第一章 手帕上的三點血漬

皮埃羅·費舍爾的父親並沒有在第一次世界大戰中死去,但他的母親埃米莉卻堅信,就是這場戰爭奪走了丈夫的生命。

皮埃羅才7歲,在巴黎,像他這樣的單親孩子還有很多。學校里,那個坐在皮埃羅前排的男孩,他已經有4年沒見過母親了,他的母親和一個百科全書的銷售員私奔了;那個住在祖父母菸草店裡的渾小子,在學校他總是嘲笑皮埃羅個子小,還管他叫“小皮皮”。菸草店位於皮凱德拉莫特大街,渾小子的房間在二樓。他總是朝樓下的行人扔水球,但事後,他又拒不承認。

皮埃羅的家,在查爾斯弗洛凱大街附近的一套公寓裡。樓下住著他最好的朋友安歇爾·布朗斯坦和他的母親布朗斯坦太太。而安歇爾的父親,兩年前曾試圖游過英吉利海峽,卻不幸溺亡了。

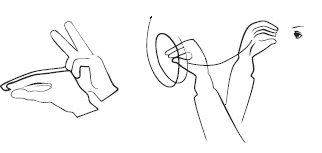

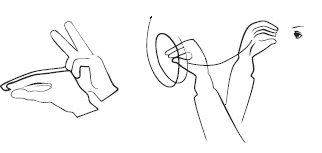

皮埃羅和安歇爾的年紀相仿,他們的生日只相差幾周時間。他們一起長大,親如兄弟。當一位媽媽小憩時,另一位媽媽就負責照顧這兩位寶貝。不過,不同於其他兄弟,他們從不吵架。因為安歇爾先天失聰,所以兄弟倆很早就能用手語輕鬆交流。無須張口,只用靈巧的手指就能表達一切。他們甚至還為對方創造出了特別的手勢代號。安歇爾比畫出狗來代表皮埃羅,因為他認為自己的這位朋友就像狗一樣善良、忠誠。皮埃羅比畫出狐狸來代表安歇爾,因為大家都說安歇爾是班上最聰明的男孩。當他們使用這些暱稱時,他們的手勢是這樣的:(圖) 手語

手語

手語

手語大部分時間,他們都待在一起。一起在戰神廣場上踢足球,一起看書。他們親密無間,安歇爾只讓皮埃羅讀他半夜在臥室寫的故事。連布朗斯坦太太都不知道,她的兒子想成為一名作家。

“這部分寫得不錯。”皮埃羅把一小沓紙遞還給安歇爾,然後用手指在空氣中比畫著說,“我喜歡寫馬的部分,還有在棺木中發現黃金的部分。但這部分寫得不太好。”他將另一疊紙遞給安歇爾,繼續比畫著,“不過主要是因為你的字太潦草了,有的地方我沒看懂……還有這個,”他一邊揮動著剩下的三分之一的紙——像在遊行似的——一邊補充道,“這部分寫得毫無邏輯。我要是你,就會把它扔進垃圾桶。”

“這只是一次嘗試。”安歇爾比畫道。他並不介意這樣的批評,但有時也會為不太討朋友喜歡的故事辯護。

“不。”皮埃羅搖了搖頭,比畫道,“這部分雜亂無序,你不要讓任何其他人讀到。不然,人們會懷疑你是不是瘋了。”

皮埃羅承認,寫故事看上去很有意思,但安靜地坐下來寫字,對於他來說太難了。通常,他會拿把椅子,坐在安歇爾對面,用手比畫著自己編的故事,或是描述一些在學校遇到的惡作劇。安歇爾仔細地看著,然後替皮埃羅整理成文字。

“所以,這些都是我寫的故事?”皮埃羅把安歇爾遞給他的成稿讀了一遍,然後問道。

“不,這是我寫的。”安歇爾搖搖頭,“但這是你的故事。”

母親埃米莉很少提起皮埃羅的父親,但皮埃羅對父親的思念卻從未停止過。三年前,這個叫威廉·費舍爾的男人還一直和妻兒生活在一起。1933年春天,皮埃羅剛過完4周歲生日。那年夏天,父親卻離開了巴黎。皮埃羅記得父親個子很高。他曾坐在父親寬厚的肩膀上穿越大街小巷。父親會模仿馬的嘶鳴聲,或突然加速,嚇得皮埃羅一邊大笑、一邊驚叫。他教皮埃羅學德語,以此提醒兒子不要忘本。他還盡其所能地教皮埃羅用鋼琴彈唱簡單的歌曲。皮埃羅知道,自己永遠也不可能達到父親那樣的成就——父親演奏的民謠常常會讓聽眾們淚流滿面,特別是當他用亦柔亦剛的嗓音吟唱過往的憾事時。皮埃羅的音樂才華並不突出,好在他極具語言天賦,天賦彌補了缺憾:他可以自如地切換不同的語言,和父親說德語,和母親說法語。他在派對上的拿手好戲就是用德語唱《馬賽曲》,然後用法語唱《德意志之歌》。不過,這樣的小伎倆有時會惹得賓客們不高興。

“別再這樣做了,皮埃羅。”一天晚上,母親對他說。某一天晚上,因為他的表演,鄰里之間發生了點兒爭執。“如果你想炫耀,就去學些別的把戲,雜耍、魔術、倒立。除了用德語唱歌,其他通通都可以。”

“用德語到底怎么了?”皮埃羅問。

“埃米莉,孩子說得沒錯。”父親躺在角落的沙發上說。他已經喝了一晚上紅酒。酒能讓他從困擾已久的煩惱中解脫。“用德語到底怎么了?”

“威廉,你還想怎樣?”她面對他,雙手叉著腰。

“我還想怎樣?難道要我一直容忍你的那些朋友侮辱我的國家嗎?”

“他們沒有侮辱你的國家。”她回答,“只是,這場戰爭的傷疤實在是太難抹去了。尤其是對於那些在戰亂中失去至親至愛的人來說。”

“但他們從不介意來我家做客,吃我家的東西,喝我家的紅酒。”

等母親回到廚房,父親才把皮埃羅叫到身邊,他用手抱著他的腰。“總有一天我們會拿回屬於自己的東西。”他直視著面前這個男孩說,“如果我們行動了,別忘了你的立場。即便你生在法國,長在巴黎,但你仍是個徹頭徹尾的德國人。就和我一樣。你必須牢記,皮埃羅。”

父親有時會在半夜醒來。他的尖叫聲迴蕩在公寓漆黑、空蕩的走廊上。皮埃羅的小狗——達達尼昂,會被嚇得從籃子裡跳起,飛快地鑽進主人的被窩裡,在被單下瑟瑟發抖。男孩向上拉了拉被單,蓋住自己的下巴。透過那面薄牆,他聽見母親在低聲安撫著父親,對他說現在在家呢,一切安好,有家人相伴。剛剛的一切,不過是噩夢罷了。

“不,那不是夢。”他曾聽見父親這樣回答道。父親的聲音顫抖著,夾帶著一絲痛苦。“那是我的記憶。這比噩夢更糟糕。”

夜裡,皮埃羅會醒來上廁所。有時,他會發現父親坐在餐桌前,腦袋癱軟,趴在木質桌子上,好像對著身旁的空酒瓶在自言自語。無論幾點了,男孩都會光著腳跑下樓,將空酒瓶扔到庭院的垃圾桶里。這樣,第二天早上,母親就不會察覺到了。通常,當他回去時,父親已經起身了,不知怎么地回到了自己的床上。

第二天,對於前一天夜裡發生的事,父子倆都絕口不提。

有一次,皮埃羅正準備執行這項深夜任務,卻在濕漉的樓梯上滑倒了。他沒有摔傷,手裡握著的空酒瓶卻摔碎了。當他站起時,一片玻璃扎進了他的左腳掌里。他咬著牙把玻璃碎片拔了出來。那瞬間,一大股血從傷口裡涌了出來。當他一瘸一拐地回到公寓去尋找繃帶,父親清醒了。他知道自己必須為此負責。他給傷口消毒、包紮,然後讓男孩坐下,並為自己醉酒的事情道歉。他擦了擦眼淚,告訴皮埃羅自己很愛他,並且保證自己再也不會做任何可能傷害兒子的事了。

“爸爸,我也愛你。”皮埃羅說,“不過我最愛的,是那個把我背在肩上、假裝自己是一匹馬的爸爸。但我不喜歡那個坐在沙發上、不和媽媽說話的爸爸。”

“我也不喜歡。”父親靜靜地說,“但有時我無法驅散籠罩在心頭的陰霾,所以我才會喝酒。酒能幫我忘掉煩惱。”

“忘掉什麼煩惱?”

“戰爭。那些我所見的,”他閉上眼,仿佛耳語一般,“還有我所做的事。”

皮埃羅咽了咽口水,小心翼翼地問:“你做了什麼?”

父親朝他微微笑了笑,帶著哀傷。“不管我做了什麼,都是為了我的祖國。”他說,“你能理解的,對吧?”

“是的,爸爸。”皮埃羅說。雖然他並不太懂父親的言外之意,但這聽起來十分英勇。“我也要成為一名士兵,如果這能讓你感到驕傲。”

父親看著兒子,把一隻手搭在他肩上:“只要你確定自己是正義的一方就好。”

此後的幾周,父親說戒酒就戒酒了,但很快又故態復萌了。當父親口中的“陰霾”再次來襲,他又開始酗酒了。

父親在附近一家餐館當服務生,工作時間是上午10點到下午3點,下午6點還去一次,因為餐館還有晚餐服務。有一次,父親怒氣沖沖地回了家。他說,今天有個“若弗爾爸爸”來餐館吃午飯,就坐在他服務的區域,但他拒絕為這個人服務。老闆亞伯拉罕斯先生就說:如果他不為這個人服務,就馬上回家,別再回來。

“若弗爾爸爸是誰?”皮埃羅問,他從來沒有聽過這個名字。

“他是那場戰爭中的一位大將軍。”媽媽一邊說,一邊從籃子裡抱起一堆衣服,放在她身旁的熨衣板上。“他是我們的英雄。”

“是‘你們’的英雄。”爸爸說。

“別忘了,你娶了一個法國女人。”媽媽轉過頭來,滿臉怒容。

“因為我愛她。”爸爸道,“皮埃羅,我有沒有和你說過第一次見到你媽媽的故事?那是大戰結束後的幾年。一次午休,我按照約定去看妹妹碧翠絲。我到了她工作的百貨商場,看到她正在和一位新來的服務生說話。那是個害羞的女孩,剛工作不到一周。我看了她一眼,就立刻確定,這就是我想娶的女孩。”

皮埃羅笑了,他喜歡父親說這樣的故事。

“我張了張嘴,但說不出任何話來。我的大腦好像休眠了一樣。我只能呆站在那兒,靜靜地注視著她。”

“你爸爸今天怪怪的。”回憶起往事,母親也笑了。

“碧翠絲只好把我推醒。”爸爸一邊嘲笑著自己當年的愚笨,一邊說道。

“要不是碧翠絲,我一定不會答應和你約會的。”母親補充說,“她勸我試試,還說你只是看起來傻。”

“為什麼我從來沒見過碧翠絲姑媽?”皮埃羅問。這些年來,他會偶爾聽到碧翠絲姑媽的名字,但從來沒見過她。她從未登門拜訪,也從未給家裡寫過信。

這時,父親臉上的笑容散去了。

“因為我們不去見她。”他嚴肅地說。

“為什麼不去?”

“別問了,皮埃羅。”他說。

“聽爸爸的話,別再問了,皮埃羅。”母親重複道。她的神色也變得凝重起來。“那就是我們之所以躲在這間屋子的原因。我們把我們所愛之人推開,我們對關鍵的問題避而不談,還有,我們拒絕了所有人的幫助。”

就這樣,原本一場愉快的對話不了了之。

“他像豬一樣能吃。”幾分鐘後,父親開口說。他蹲下身來,注視著皮埃羅,雙手握拳。“我是說那個霞飛爸爸。他自顧自地啃著玉米棒時,就像一隻老鼠。”

父親開始日復一日地抱怨工資太低,抱怨亞伯拉罕斯夫婦總用居高臨下的口吻差遣他,還抱怨巴黎人給的小費越來越少。“這就是為什麼我們一直沒錢。”他抱怨道,“他們都太吝嗇了。尤其是那些猶太人,給的小費最少,卻又總是來吃飯,說什麼亞伯拉罕斯夫人做的魚凍餅和土豆餅是全西歐最好吃的。”

“安歇爾就是猶太人。”皮埃羅靜靜地說。他經常看到安歇爾和他的母親一起去教堂。

“安歇爾是好人。”爸爸低聲說,“每一筐好蘋果里都有一個爛蘋果,反之亦然——”

“我們沒錢,”母親打斷他,“是因為你把錢都花在了喝酒上。還有,你不應該這么說我們的鄰居。還記得——”

“你以為這是我買的?”父親問。他撿起一瓶酒,把標籤轉向她——這是餐廳的招牌酒。“你媽媽有時真是太天真了。”他用德語對皮埃羅補充了一句。

儘管如此,皮埃羅還是很喜歡和父親相處的時光。父親每個月都會帶他去一次杜伊勒里公園。道路兩旁有各式各樣的花草樹木,父親總能說出它們的名字,並解釋它們的季節變化。父親告訴他,自己的父母都是狂熱的園藝家。他們熱愛和土地有關的一切。“但毫無疑問,他們到最後一無所有。”他補充說,“他們的農場被人奪走了,所有的勞動成果都被毀了。他們從此一蹶不振。”

回家的路上,父親會在街邊小攤上買兩份冰激凌。當皮埃羅手裡的那份掉到地上時,他會把自己的那份給兒子。

每當家裡發生爭吵時,皮埃羅就會努力回想這些往事。然而幾周后,在家裡的前門廊爆發了一次爭吵。有一些鄰居討論起了政治——不過,這次不是那群反對皮埃羅用德語唱《馬賽曲》的鄰居。他們激烈地討論著,聲音越來越大。一些舊賬被翻了出來。鄰居們離開後,皮埃羅的父母卻陷入了激烈的爭吵。

“如果你再這樣喝下去,”母親哭喊道,“酒精會讓你說出更糟糕的話!你不知道自己是多么讓人失望嗎?”

“我只是想借酒消愁罷了!”父親大吼道,“對於我見到的事,你一無所知,當然也不會理解那些畫面在腦海中揮之不去的感受!”

“但那是很久以前的事情了。”母親邊說,邊走近父親。她挽起男人的手,說道:“威廉,我知道這些事情讓你很痛苦,但也許是因為你從來不肯理智地談論它們。如果你願意和我分享這些痛苦,說不定……”

埃米莉沒能把話說完,因為威廉做了一件非常糟糕的事(他打了母親)。父親第一次這樣做,是在幾個月前,雖然事後,他發誓絕不再犯,但他屢次違背諾言。埃米莉十分沮喪,但她總能找到理由原諒丈夫的行為,當她發現兒子在臥室里目睹了剛才所發生的一切後大哭起來,她裝出若無其事的樣子。

“你不能怪他。”母親說。

“但他傷害了你。”皮埃羅說,他抬起頭,淚眼汪汪地看著母親。趴在床上的達達尼昂看了一眼皮埃羅,又看了一眼母親。它跳下床,用鼻子在皮埃羅的身邊蹭了蹭。每當皮埃羅心情不好時,這隻小狗總是能馬上察覺到。

“他生病了。”埃米莉用手撫著臉說,“我們愛的人生病了,我們應該幫助他,讓他儘快好起來。但前提是他願意接受我們的幫助……但如果他不願意……”她深吸了一口氣,然後說,“皮埃羅,我們搬走好不好?”

“我們三個人嗎?”

她搖了搖頭,說:“不,只有你和我。”

“那爸爸怎么辦?”

母親嘆了口氣。皮埃羅看到淚水在她的眼眶裡打轉。

“我不知道,”她說,“我只知道,這日子過不下去了。”

皮埃羅最後一次見父親,是在五月一個溫煦的清晨。那時,他剛過完4歲生日。廚房裡到處都是被扔得亂七八糟的空酒瓶。父親一邊用手捶著頭,一邊大喊著“他們在那兒!他們全都在那兒!他們來找我復仇了!”之類的話。皮埃羅不知道這些話究竟是什麼意思。父親從碗櫃裡拿出盤子、杯子和碗,將它們摔了個粉碎。母親用雙臂攔住他,並懇求他,試圖讓他冷靜下來。但他扇了她一耳光,嘴裡喊著些不堪入耳的話。皮埃羅捂著耳朵,和達達尼昂一起跑進了房間,藏在了衣櫃裡。皮埃羅全身顫抖,強忍著淚水,因為他知道達達尼昂不想看到他有一點兒不開心。小狗嗚咽著、蜷縮著躲進了男孩的懷裡。

皮埃羅在衣櫃裡躲了好幾個小時,直到一切歸於平靜。當他從衣櫃裡出來時,父親已經不見了。母親一動不動地躺在地上。她的臉上有些瘀青,還有些血跡。達達尼昂小心翼翼地走過去,低下頭舔著她的耳朵,試圖叫醒她。

皮埃羅難以置信地看著眼前的景象,他鼓起所有勇氣跑到樓下安歇爾家。他說不出任何話,只是一直指著樓梯。布朗斯坦太太透過天花板已經聽見了樓上的動靜,但她不敢妄加干涉。皮埃羅一來,她立馬三步並作兩步衝上了樓。

皮埃羅和安歇爾面面相覷。一個說不出,一個聽不見。皮埃羅發現身後有一沓紙。他走過去,坐下來,開始閱讀安歇爾的新作品。他發現,沉浸在一個不屬於自己的世界裡,是一種愜意的解脫。

接下來的幾周,父親杳無音信。皮埃羅既渴望、又害怕父親回家。直到一天早晨,父親的死訊傳來。據說,他撲倒在一趟從慕尼黑開往彭茨貝格的火車下,自殺了。彭茨貝格是父親出生並長大的地方。聽到這個訊息,皮埃羅回到房裡,鎖上門,看著正在床上打盹兒的小狗,異常平靜地說道:

“爸爸正在天上看著我們呢,達達尼昂。”他說,“總有一天,我會讓他以我為榮。”

後來,亞伯拉罕斯夫婦給埃米莉提供了一份餐廳侍者的工作。在布朗斯坦太太看來,這份工作並不體面——這不過是讓埃米莉接替亡夫生前的工作而已。但埃米莉知道,她和皮埃羅都需要錢,於是她滿懷感激地接受了這份工作。

皮埃羅放學回家會經過那家餐館。每天下午,當店員們來來回回地忙碌時,皮埃羅就待在樓梯下的小屋子裡畫畫和讀書。休息時,店員們會談論遇到的顧客,有時也會跟皮埃羅開玩笑。而亞伯拉罕斯太太總是會給他端上一碟當天的特色套餐,以及一小碗冰激凌。

就這樣,三年過去了。從4歲到7歲,每天下午,當母親在樓上忙活時,皮埃羅就坐在那間小屋子裡。雖然他從未提過父親,但他每天都會想像父親站在那兒的情景:早晨換上工作服;收工時清點小費。

多年以來,皮埃羅每當回憶起自己的童年,都不免思緒萬千。父親的離開讓人悲傷,但他和母親相依為命的日子充滿了幸福。他還有許多朋友,而且上了一所令人滿意的學校。巴黎一片欣欣向榮,街道上人來人往、充滿活力。

1936年埃米莉生日,本該是高興的一天。但那天卻成了一場悲劇的開始。那天晚上,布朗斯坦太太和安歇爾端著一個小蛋糕,上樓為埃米莉慶祝生日。當皮埃羅和他的朋友大口啃著第二塊蛋糕時,母親相當反常地咳嗽起來。起初,皮埃羅以為母親只是噎著了,但咳嗽持續了很久,直到她喝了布朗斯坦太太遞過來的水,咳嗽才漸漸停止。她逐漸緩過來了,但她的眼睛布滿了血絲。她用手按著胸口,似乎正受疼痛折磨著。

“我沒事。”她的呼吸開始平復,“就是著涼了,沒什麼大礙。”

“但是,親愛的……”

布朗斯坦太太的臉色很蒼白,她指著埃米莉攥在手上的那塊手帕。皮埃羅瞥了一眼,當他看到手帕上的三點小小的血漬時,大吃了一驚。母親也盯著血漬看了一會兒,然後把手帕揉成一團,塞進了口袋。她將雙手放在椅子上,小心翼翼地站起身來,捋了捋裙子,勉強笑了笑。

“埃米莉,你真的沒事嗎?”布朗斯坦太太也站起來。

皮埃羅的母親迅速點了點頭。“真的沒事。”她說,“也許只是喉嚨感染了。我現在有些累,也許我該去睡覺了。謝謝你們為我準備的蛋糕,你們想得太周到了。但是,能不能請你和安歇爾……”

“沒問題,沒問題。”布朗斯坦太太回答道。她輕輕地拍著自己兒子的肩膀,著急地準備離開。皮埃羅從未見過布朗斯坦太太著急成這樣。“如果你們有什麼需要,就踩幾下地板,我立刻就上來。”

母親那晚沒再咳嗽,之後的幾天也是如此。但後來,在餐廳工作時,她卻突然暈倒了。她被送到樓下,當時皮埃羅正在和其他服務員下著象棋。這一次,她面色慘白,手帕上全是血,汗珠不停地從她的臉上滑落。蒂博醫生趕到了,見狀立即叫來了一輛救護車。在接下來的一個小時裡,她躺在巴黎主宮醫院的病床上,接受醫生的仔細檢查。主治醫生們竊竊私語。他們壓低音量,語氣間充滿焦慮。

那晚,皮埃羅住在布朗斯坦家。他和安歇爾分頭睡,達達尼昂則趴在地上打起鼾來。他非常害怕。他本可以向朋友傾訴今天發生的一切。但在黑漆漆的夜裡,他的手語再好也無濟於事。

接下來的一周,他每天都去探望母親。母親的呼吸似乎一天比一天困難。那個周日下午,只有皮埃羅一人守在她的病床前。她的氣息越來越弱,最終完全停止。她原本緊握著皮埃羅的手漸漸鬆開,然後頭滑向一側。她的雙眼是睜開的,但皮埃羅知道,她走了。

皮埃羅鎮定地坐了幾分鐘,然後,靜靜地將病床旁的窗簾拉上。他再一次坐回床邊,握著母親的手,不願離開。

最後,一位年長的護士來了,她看著已經離開的埃米莉,告訴皮埃羅,她需要將埃米莉移送到另一個地方,在那裡為她準備安葬。

皮埃羅忍不住大哭起來。他以為媽媽永遠不會離開的,他緊緊地抱住母親的遺體。護士試著安慰他。過了許久,他才冷靜下來,但他心如刀絞。他從未經歷過這樣的傷痛。

“我想讓她帶著這個一起走。”說著,他從口袋裡取出一張父親的照片,放在母親的身旁。

年長的護士點點頭,她保證會讓這張照片一直留在埃米莉身邊。

“你還有其他家人嗎?我幫你把他們叫來。”她說。

“沒了。”皮埃羅搖搖頭。他不敢抬起頭看她,生怕會從她眼裡看到憐憫或淡漠。“沒了。他們都不在了,我沒有家了。現在只有我一個人孤零零地活在這世界上了。”

他發現,沉浸在一個不屬於自己的世界裡,是一種愜意的解脫。

不要假裝自己一無所知,偽裝無知才是最大的罪過。

終於,他朝著巴黎的方向望去。那是他出生的地方,也是一座他極力想要撇清關係的城市。他意識到自己不再是法國人,也不是德國人。他什麼都不是。