基本介紹

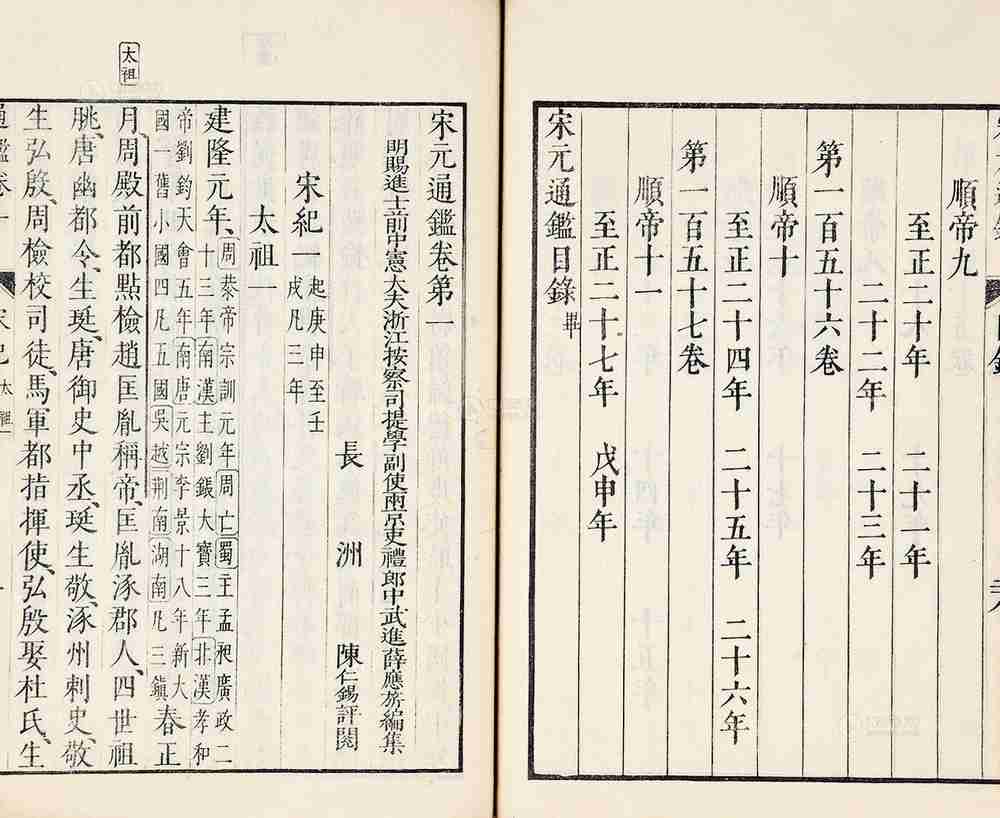

- 中文名:宋元通鑑

- 性質:編年體史書

- 作者:薛應

- 朝代:明

作者簡介,事件發展,主要著作,編輯,禍事,主要成就,不足之處,

作者簡介

薛應旂,字仲常,江蘇武進人。生於明弘治十三年(即1500年),幼時天資甚為聰穎,於四書五經無所不喜,尤其喜歡讀史書。嘉靖十三年中進士,被授浙江慈谿縣任縣令,時年三十六歲。

踏上仕途後,他仍醉心於學術,在嘉靖二十二年刊行了《六朝詩集》,共收二十四家名作,全書五十五卷 在當時產生一定的影響。薛本人也被提升為南京吏部考功司郎中。

事件發展

這時當權的奸相嚴嵩對薛應旂極力拉攏,薛則不肯與之合作。嚴嵩打擊政敵王燁,薛應旂不僅不與其他大臣一齊落井下石,造謠中傷,反為王燁辯解,被嚴嵩視為眼中釘,自嘉靖二十四年將其貶官外放,為建昌通判。

過了七年,嚴嵩失勢,薛應旂被提升為浙江提學副使,他體察下情,勤於政事,對徐渭頗為賞識,屢加提拔。不久,薛應旂改調陝西,任膚延地方官,他仍然不改其性,為上司所忤怒,借“大計”,將薛應旂罷官返鄉,時在嘉靖三十五年,薛應旂五十六歲。

明萬曆元年(即1573年)薛應旂老病而死,時年七十四歲。

主要著作

薛應旂一生著述頗豐,除《宋元通鑑》外,還有《壬申即事》、《考亭源淵錄》、《甲子會紀》、《薛子庸語》等等,乃明中葉一代巨匠。

《宋元通鑑》是薛應旂的代表作,其卷幀浩繁,以其一人之力,積掇而成,確實很不容易。據薛氏自序中說,他幼時學習歷史,常苦於二十一史的浩瀚,令人不著邊際,而對荀悅、袁宏、范祖禹、司馬光等人編寫的編年體史書頗有好感,認為這種史體歷敘史事,“事跡燦若指掌矣”。他尤其對司馬光佩服至極,一心想學他那樣編成一部大部頭的續作。

從陝西罷官回家後,他開始沉下心來創作這部巨著,自稱是“研精竭慮,熟復四史,於凡宋元名人之集,家記野史,無不抉摘幽隱,究悉顛未,日夜手書,五六年間,積草堆稿,溢幾盈篋”,可謂廢寢忘食、夜以繼日。

但畢竟已年屆六旬,精力衰退,以一人之力著實難以為繼。幸好這時薛應旂已名滿天下,當地官員王道行、朱等專門派了一批書吏前往薛家謄錄,這樣修修改改,又過了四五年,方才一切就緒,大功告成。

編輯

其編年次序,仍依照宋為正統,遼與金皆作陪襯,南宋末年,則一直寫到帝昺亡,始採用元代紀年,即南宋祥興二年,此時元朝已定都建國十餘年矣,其夷夏之防的觀點十分明顯。其史料剪裁上就更加明顯,遼金史事一概削而不載,專一記錄有宋一代。後人有的以此批評薛應旂史料取捨不當,確屬事出有因。

統觀《宋元通鑑》全書,他基本上採用司馬光編修《資治通鑑》的寫作手法,以時間為序,依次敘述政治、經濟、文化、軍事諸事,無所不包。內容十分豐富。薛應旂自己也說:“凡有關於身心、性命之微;禮樂、刑政之大;奸良邪正之辯,治亂安危之機;災祥休咎之徵,可以為法,可以為戒者,皆直書備錄。”

在薛應旂看來,宋以堂堂華夏、泱泱大國竟淪為夷狄統治之下,實乃亘古未有之奇事,因而討論宋之所以失國,是其編書的最終目的,也是“大可鑑戒者”。

他在文中,歷數自宋初以來,君子與小人並用,而漸漸君子竟被小人排擠而遭擯斥,奸佞因而得意顯融,靖康之變的慘痛教訓,也並未使宋統治者清醒過來,偏安江南的南宋小朝廷仍然是小人得道,百餘年間,共有汪伯彥、黃潛善、秦檜、湯思退、韓佗胄、史彌遠、賈似道等七個奸人為相,遂致李綱、趙鼎、宗澤、張所、岳飛、韓世忠等一乾正人君子,或貶或殺,使善類消亡,則小人無賴益發猖狂。

宋人陳亮說“舉國上下皆風痹不知痛癢,竟忘君父之大仇!”,以是遼金雖滅,元朝遂趁機滅亡宋。最後,薛應旂得出結論:“故元之亂華,皆本於宋之用匪其人所致,而十萬世來,鑒莫有大於是也!”

禍事

正是基於這種目的,所以他文中對遼、金的史事基本上不談,只是附帶提到,而且用語多有蔑視之祠,如虜、狄、女真等詞,成為日後犯禁的病根。

但是,元朝代宋是不爭的事實,因此,薛應旂也不得不承認元的正統地位,他引用明太祖朱元璋的話,說“天命真人於沙漠”,以此來解釋宋元交替,但一俟明建國,尚未統一全國,他便用明朝年號取代元,與南宋亡國十餘年仍存帝號相比,其華夷之見豈不昭然若揭。

他在全文最後,又引用了劉基的一段話:“冬寒之極、必有陽春;激湍之下,必有深潭;大亂之後,必有大治;理則然也。元德既衰,九土靡沸,鴟張狠顧之豪瀰漫山澤,萬姓魚喁,無所答告,天乃命我太祖皇帝,肅將威武,代伐不道,於是拾宋掇秦、攀趙拔燕,不數載而天下遂歸一統者,天命有在也!”這段話可以是他寫作的最終概括,但也是這話極大地刺激了清代統治者,既然明代建國是“天命有在也”,那么清代明就自然是僭越了。

因此文網一興,《宋元通鑑》就在劫難逃了。

主要成就

薛應旂做史書也頗有幾點值得稱道。眾所周知,史著歷來有簡約派和富全派。如司馬遷寫《史記》,三千年事僅五十萬言,而班固著《漢書》,二百年事竟達八十萬言,雙方的差異主要在於對一些原始文獻的取捨上。到了宋代,修史流行簡約,歐陽修更是極力鼓吹這種史風,結果他寫成得《新五代史》有的地方辭不達意,有的地方竟因文害意,為此,薛應旂在本書中,凡是宋代史料中,無論實錄、名記、詔令、奏議、疏論、啟札,“有可為世法戒者,直掇全文,多不裁剪,恐其抑而不揚,則志意不舒、事體不悉”。因此書中保存不少宋代原始資料,如卷六十七中就全文刊載了李綱的《勿以敵退為喜疏》。這種有文直錄的手法還是正確的。

史書難免要臧否人物,因而對歷史人物的描述也有很大差別,但長久以來,史家述史,凡眾所好者,雖他們做的事未必全對,也千方百計為之回護、附和,以成其善;凡眾所惡者,雖然他也做過好事,但也略而不書,專揀他的缺點,甚至無中生有地給他按個罪名,公然進行毀謗。薛應旂認為這些都不足取,他採用“博綜並觀、據事直述而善惡自不相掩”的手法,秉筆直書。如元相脫脫,薛應旂既寫了他忠心為國,鞠躬盡瘁,也寫了他偏聽偏信,不顧漢臣成瑞的極力反對,一意修治黃河,結果導致人民起義,最終滅亡元朝。最後薛應旂在評價脫脫時,也用了一分為二的手法,說:“脫脫事君始終,不失臣節,然惑於群小,急病私仇,君子病焉”。

這種全面對待歷史人物的觀點在封建史家中是很少見的。宋元的理學逐漸向心性之學過渡,以至明代形成浮華空疏的風氣。薛應旂對此十分反感,為了尋根求源,他致力於挖掘宋代理學分化並發展的過程,指出“道德和功業相為體用”。那種傍倚道德而視功業為庸俗和追求功業而視道德為玄虛的想法都是偏蔽淺陋之徒。只有把兩者結合起來,才能濟世救民。這種經世致用的學風在清初得到發揚,論其開端,薛應旂功不可沒。

官修諸史一般都將注意力放在名臣碩輔身上,大談他們如何治理國家、經綸世務。而對於那些民間的碩儒和隱逸之士,往往不屑提及。薛應旂認為不應該這樣,以“窮達”為是否入史的依據,但凡有道者,都可以列入史書,以為後人訓誡。故而他對宋朝以來,儒學的各門各派,如宋初三先生:胡炎、石休、孫孚;宋學五子:周敦頤、程頤、程邈、邵庸、張載,以及後來的朱學、陸學、呂學等等都一一詳加考訂,旁徵博引,甚至從各人的著作中搜尋資料,因而頗能補正史之不足,成為該書的一大特色。後人藉此以了解宋代以來儒學的各大分支的源流及發展,頗為方便。

不足之處

《宋元通鑑》的不足之處是顯而易見的。史學界歷來視《宋史》為繁蕪之作,而該書之冗長也不下於《宋史》。這種現象的原因就在於薛氏在徵引文獻時,太多太濫,搞得如同家牒相仿,令人不忍卒讀。再者該書卷幀太過浩繁,又是薛應旂一人之作,暮年精力又不比往昔,因而重複之處特別多,有的一人兩傳、有的一事互見。如永寧公主“衣帖繡鋪翠襦,入宮以請以金飾肩輿”為藝祖所阻事,既載於開寶五年,又復見於開寶八年,只是把永寧公主換成永康公主,其事幾乎一模一樣,肯定是搞重了。諸如此類,不可枚舉。

薛應旂雖喜歡治史,但他從嚴格意義上來說更像文學家,因而他對史料的取捨抉擇很不規範,甚至引用一些道聽途說的傳聞來書寫正史,有時不辯虛實,專一求新求異。如他說吳羲未叛時,“一日夜歸,羲方垂鞭四視,仰見月中有一人騎馬垂鞭,與己惟肖,問左右所見皆符,殊以為駭,默自念曰:我當貴,月中人其我也,揚鞭而揖之,其人亦揚鞭,乃大喜,由是乃叛”。這種無稽之談編入正史當中是很不慎重的,自然影響了本書的價值。它未能列入諸史之中,甚至不為史家所重,其原因也恐在此。