著名傳統文化傳播者蔡禮旭老師典範佳作,開啟人生智慧寶藏。中華優秀傳統文化教育的經典讀本。掌握不衰不敗的人生智慧,每箇中國人的必修課。

基本介紹

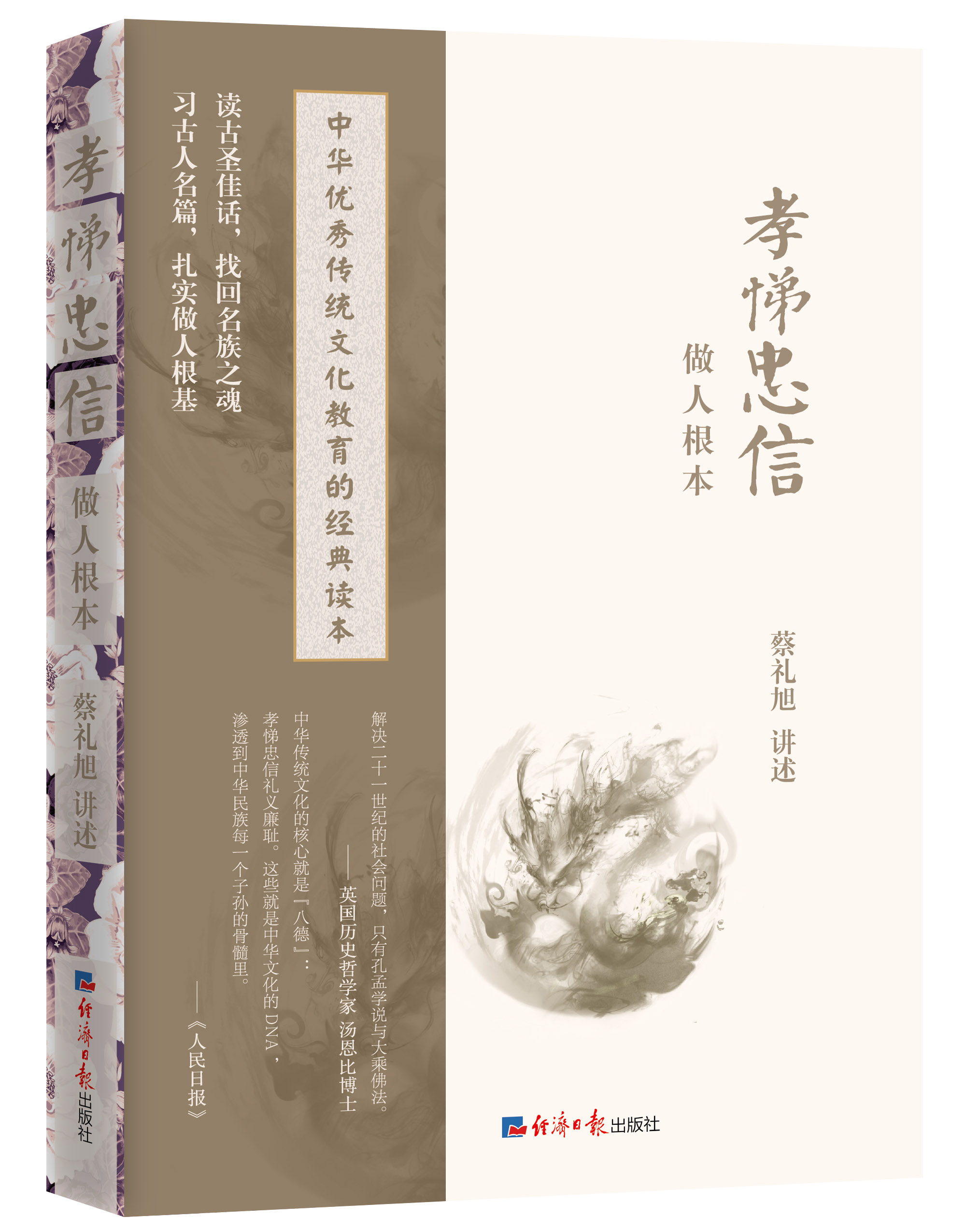

- 書名:孝悌忠信:做人根本

- 作者:蔡禮旭

- 原版名稱:孝悌忠信:凝聚中華正能量

- ISBN:9787802579194

- 類別:通俗讀物

- 頁數:356

- 定價:35.00

- 出版社:經濟日報出版社

- 出版時間:2016年5月1日

- 裝幀:平裝

- 開本:32

內容簡介,作者簡介,出版說明,書摘,精彩書摘一,精彩書摘二,

內容簡介

本系列共分四部,依據不同的主題,選擇相應的古文,每部獨立出版。

本書整理自蔡禮旭老師“文言文——開啟智慧寶藏的鑰匙”系列講座,以孝悌忠信為主題。

蔡禮旭老師在講解文言經典的同時,深入淺出闡述了修身、治學、齊家、為政的精髓,涵蓋孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥八個方面。並且擷取歷史故事,從孝順、和睦、慈教、寬下、勸化、救濟、交財、奢儉、性行、敬聖和存心等方面,闡述了禍由我作、福自己求的道理,以此勸導世人向善。

孝悌忠信,這是性德,是人人本具的。對父母要懂得盡孝,對兄弟要懂得盡悌,對國家、對人民要知道盡忠,對一切人要知道用信,不能夠欺騙。孝悌忠信,在日常生活當中起心動念、言語造作不可以超越這個範圍。這是老祖宗給我們的標準。

人不學,不知道,不知義。學習古文經典名篇,夯實做人的根基,掌握立於不敗的人生智慧!

◆中華優秀傳統文化教育的經典讀本,用經典來詮釋幸福人生的真諦

◆走進凝聚中華正能量的文言寶庫,開啟人生智慧寶藏

◆聯合國教科文組織已著手將蔡禮旭老師的演講稿翻譯成6種文字向全世界推薦

◆學習古文經典名篇,夯實做人的根基,掌握立於不敗的人生智慧

中華傳統文化的核心就是“八德”:孝悌忠信禮義廉恥。這些就是中華文化的DNA。

——人民日報

解決二十一世紀的社會問題,只有孔孟學說與大乘佛法。

——湯恩比博士 英國歷史哲學家

作者簡介

蔡禮旭老師

1973年出生於台灣,現任馬來西亞中華文化教育中心指導老師、國際儒學聯合會會員、海南省監獄勞教系統特聘德育講師、雲南省道德大講堂顧問。

蔡老師原畢業於資訊專業,聽聞師長教誨後,深感中華傳統文化教育實為當世亟需,以恩師志為己志,終身力行並弘揚中華傳統文化。2003年年底起,與愛心人士共同創建“海口孝廉國學啟蒙中心”,並擔任主講教師。

2006至2008年,在安徽主講“幸福人生講座”30多期,獲得熱烈反響,逐漸帶動了海內外各界人士在各自領域中,實際運用中華文化,營造幸福人生。

2009年,蔡老師受邀擔任馬來西亞華文教育中心主講教師。“弘揚中華傳統文化,促進世界安定和平”,是該文化中心的宗旨,亦是蔡老師畢生的努力方向。

2009年,蔡老師受邀擔任馬來西亞華文教育中心主講教師。“弘揚中華傳統文化,促進世界安定和平”,是該文化中心的宗旨,亦是蔡老師畢生的努力方向。

出版說明

“文言文:開啟智慧寶藏的鑰匙”叢書,根據蔡禮旭老師系列演講整理而成。蔡老師演講共分“孝悌忠信禮義廉恥”八個單元,我們將其分成四本書陸續出版。

“孝”是人生的根,也是中華文化之根,作為重點闡述單元,我們將其主題分成“家道”和“師道”,相應圖書為《承傳千年不衰的家道》和《代代出聖賢的教育智慧》。前者相應古文為《禮運·大同篇》、《德育課本·孝篇·緒餘》、《陳情表》、《說苑(節錄)》、《論語· 論孝悌》、《誡子書》、《誡兄子嚴、敦書》、《勤訓》、《訓儉示康》、《德育古鑒·奢儉類》。後者相應古文為《左忠毅公逸事》、《師說》、《論語·論學習》、《禮記·學記》、《說苑(節錄)》。

“悌忠信”以孝為基,是做人的根本,有此三德, 才能在人群中立足。這是第三本的主題,相應圖書為《孝悌忠信:凝聚中華正能量》,相應古文為《德育課本·悌篇·緒餘》、《祭十二郎文》、《左傳·鄭伯克段於鄢》、《德育課本·忠篇·緒餘》、《出師表》、《岳陽樓記》、《諫太宗十思疏》、《才德論》、《左傳·介之推不言祿》、《德育課本·信篇·緒餘》、《曹劌論戰》、《說苑(節錄)》、《論語·論忠信》。

“禮義廉恥”是枝幹,有此四德,才能利益大眾,乃至帶領好團隊、企業。這是第四本的主題,相應圖書為《禮義廉恥,國之四維》,相應的古文為《德育課本·禮篇·緒餘》、《史記·項羽本紀》“贊”、《史記·五帝本紀》“贊”、《說苑(節錄)》、《史記·管晏列傳》、《德育課本·義篇·緒餘》、《戰國策·馮諼客孟嘗君》、《義田記》、《德育課本·廉篇·緒餘》、《瀧岡阡表》、《德育課本·恥篇·緒餘》、《原才》、《曾文正公家書(節選)》、《病梅館記》。

書摘

精彩書摘一

在《詩經》裡面講,“愷悌君子,民之父母”, 代表“君子”愛護人民就像愛護親人一樣。“弟有順遜義”,所以“弟”有恭順、遜讓、謙遜、禮讓的意思在裡面。“故善事兄長為弟”,一個人很恭敬地去侍奉他的兄長,這就是做到弟。而這個弟是用心去做,所以接下來講“增作悌,示人以心中不忘先後次弟、須順而遜也”。加個心字旁,那就昭示我們,心中不能忘記長幼尊卑,對兄長、對長輩,都要有恭順、謙遜的態度。我們很熟悉的《三字經》里有一句話,“融四歲,能讓梨”,就是說孔融懂得順遜的態度。可能講到這裡,很多人有點不平衡, “當大哥真好,當弟弟的都得恭敬他。”告訴大家,其實哥哥的責任更重。像我父母那一輩,當哥哥、當姐姐的,有的六七歲就開始煮飯。我的一個同事說,他五歲就開始做飯了。他是老大,得照顧弟弟妹妹。

“善事兄長”,“善”是體恤備至。宋朝有一位名相司馬光, 為當世及後世的人所尊敬。司馬光主編了一部非常好的歷史書籍《資治通鑑》,用了十九年。他怕自己睡太多,就拿了一個木頭做的枕頭,那是個圓形的枕頭,稍微動一下,頭就會滑下來。所以古人做任何事情,都相當盡心。司馬光的哥哥年齡比他大很多,他哥哥八十歲的時候,司馬光年齡應該是五六十歲,也是老人了,他“奉之如嚴父,保之如嬰兒”,侍奉哥哥就像侍奉自己的父親一樣,保護哥哥就像保護嬰孩一樣。確確實實,照顧老人就像照顧小孩一樣,老人生活上有很多需要,我們要去體察。給老人吃東西,不能吃涼的,不能吃太硬的,還不能催他,要讓他慢慢吃,不然會消化不良。比如今天開飯稍微晚了一點兒,司馬光會對哥哥說,“大哥,抱歉,是不是讓您餓著了?”天氣稍微變化了,降溫了,他就趕緊撫摸哥哥的背,“大哥,衣服夠不夠?會不會冷?”噓寒問暖。其實古人讓我們最感動的地方,就是雖然都是生活的小動作,但每一個動作都是從他的至性至情,很自然流露出來的。

接下來舉例《孝經》的教誨。“君子事兄悌”,一個人在家中面對長輩、兄長,都能非常地禮敬、恭順。“故順可移於長”, “故”就是所以,自然而然,這種恭順的態度內化了。所以一個人的德行、人格的形成,最重要的是在他的家庭,“少成若天性,習慣成自然。”假如你是老闆、企業家,要找好的人才,要找有家教的人。“求忠臣必於孝子之門”,這句話是最根本、最準確的判斷依據。一個團體最重要的是人才,人才是團體最寶貴的資產、最重要的基石。而大家想一想,怎么判斷人才?現在有很多企業垮掉了,甚至世界前一百強的都有,很短的時間可能就被很聰明的員工給搞垮了。其原因可能就是沒能判斷這個員工有沒有德行的基礎。《論語·學而》篇講,“孝悌也者,其為仁之本歟。”做人的根本在孝悌。所以找好的下屬、員工, 找好的對象,一定要以孝悌為本。

古人說“男怕入錯行,女怕嫁錯郎”,要懂得從這裡看。“男怕入錯行”,老闆怕選錯下屬,但是只要懂得從孝悌去看, 就不會偏差太多。大家看一看,現在女孩子找對象,有沒有去調查他孝不孝順?有沒有去看他會不會跟兄弟打架?都沒有。那恐怕在劫難逃。要決定這些人生大事,都要用理智判斷,不能憑一時的感覺。告訴大家,最重視感覺的地方,就是離婚率最高的地方。情愈深,智愈不見,這叫欲令智迷、利令智昏、情生智隔,情感一出來都是好惡,都看不準。人一喜歡這個人, 他有什麼缺點就看不到了;人一討厭那個人,他有什麼好處也看不到了。所以要學理智,還得從經典當中學。人不學,不知道,不知義。

所以從這裡我們看到,經典里談的都是根本,都是人性很自然的發展。因為他在家裡對兄弟這么恭敬,內化了,就變成自然了,他到學校、到社會,看到年齡比他長的,自然也是這個態度。假如我們現在會跟人吵架,想一想,小時候是不是都跟哥哥姐姐、弟弟妹妹吵架?先要把這個根紮好。不管我們現在年齡多大,沒把孝悌的根扎穩,德行就很難上去,因為它是本。沒有這個根本,我們學再多的經典,都是沒根的花,就是花瓶里的花。花瓶里的花好不好看?好看。能看多久?看不了幾天就謝了,因為它沒有根,沒有生命力。

所以《孝經》這一段話,確實很有人生的判斷力。這一段共三句,“君子之事親孝,故忠可移於君”,他對父母孝順,這種孝心就可以延伸為忠於國家、忠於領導者;第二句是“事兄悌,故順可移於長”;下一句是“居家理,故治可移於官”。以前都是大家庭,在大家庭中成長,他就懂得怎么去幫忙做家務, 管理家裡的事情,甚至家裡人情上的不愉快、衝突,他也懂得體恤,去幫忙化解,這都是做人做事的能力。我們看《朱子治家格言》第一句,“黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔;既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點。”所以一個人從那么小就覺得這個大家庭是我的責任,責任心自自然然就提起來,而且從做事當中他會積累很多能力。現在的孩子什麼都不讓他做,不讓他負責,他的體恤人情,包括做事的能力,就不能很好地增長。

精彩書摘二

接下來講,“不知父之兄弟不和,父之過也。”可能有的人會說,父親跟他的兄弟不和,是伯伯、叔叔不對,有沒有道理?告訴大家,一個巴掌拍不響,雙方都有錯才衝突得起來。其實我們跟親人有衝突,還是修養不到家。舉個例子,古代有個讀書人叫周文燦,奉養他的大哥。而他大哥吃他的、住他的、用他的,還總是拿他的錢去喝酒。有一天,喝得爛醉,神志不清,出手就打文燦,而且打得很兇。鄰居覺得這個哥哥實在太不像話了,弟弟對他這么好,他還這么對待弟弟,都為弟弟打抱不平,就罵他哥哥。結果文燦一邊被打,一邊回過頭對著這些鄰居講,我哥哥是打我,又不是打你們,你們不要講我哥哥的壞話,離間我兄弟的感情。大家想一想,假如你是哥哥在那裡打人,聽到這話會有什麼感想?還打得下去嗎?而且當下這些鄰居聽到這個言語真的是至性的言語,把哥哥放在心中,比自己還重要,人家一批評哥哥,他馬上就不舒服。至情一流露, 所有接觸到的人都會感動。

今天旁邊的人講幾句,就讓我們夫妻、兄弟、父子失和, 那也不是對方的問題,是什麼?是我們自己已經把親人的不是放在心裡,人家一句話就把那個火給點起來了。聖賢人都沒有看到親人的不好,念念想著怎么讓親人好。孔子在《論語》當中講到,任何人都不能離間、破壞閔子騫跟他父母、家人的情感。閔子騫的後母虐待他,在這么冷的冬天,用蘆花給他做衣服,根本不保暖,而兩個弟弟的衣服用棉花做。結果閔子騫幫父親駕車,冬天已經夠冷了,駕車的時候冷風又吹得急,實在是凍得受不了,整個手僵掉了,就沒把馬車駕好。父親很生氣,用皮鞭抽他,結果把衣服弄破了,蘆花飛了出來。父親一看,非常氣憤,就要把閔子騫的後母給休了。當時閔子騫心中只有這個家,有他的後母,有他的兩個弟弟,也為他的父親著想。於是他當下跪下來對父親講,父親,萬萬不能把我的母親趕走,“母在一子寒”,母親在,最多我冷一點而已;“母去三子單”,母親不在,連我兩個弟弟都要陪著我挨餓受凍。他的後母看到一個孩子念念都為她、為他的弟弟著想,“人之初,性本善”,就被這種至情至誠給感動了。

所以,今天我們的親人對我們有不好的地方,我們要“恩欲報,怨欲忘”。比方說今天兄長對我們有不好的地方,身邊的人說,你哥哥怎么不好,怎么對不起你了。這個時候我們講, 我哥哥對我很好,小時候哪一件事情都是為我……我們記得的都是哥哥的好,別人來離間,我們還講哥哥的好,這個話一次、兩次、三次……傳到哥哥那裡去,衝突、對立就化解了。其實人跟人在對立的時候,也知道自己有不妥當的地方,但就是拉不下這個面子。假如對方完全不計較,而且還是一樣對我們付出,還是一樣只記我們的恩德,這一份誠心就能夠化解不愉快。

所以這裡講到我們侍奉父親要明理。父親與兄弟不和,父親有過失,“為子者於此”,我們當孩子的看到這個情況,“所當婉轉勸諭”。勸的時候當然也要“怡吾色,柔吾聲”,也不能指責。“諭”就是勸到讓父親明白、明了。“以合其歡”,來讓一家歡樂。“尤宜委曲彌縫,以補其闕”,有時候當晚輩的、當兒子的,常常到這些長輩的家裡多關心、多照顧,這樣也會彌補父母跟兄弟姐妹之間的缺憾。“若竟曰本父意而為之”,父親本來就對他這個哥哥、弟弟不滿,你順著父親的意思去做。“恐其父但一目擊”,恐怕你的父親假如看到你很兇,或者不恭敬地對待自己的兄弟。“無不歉然於中者也”,“中”就是內心,當下父親也會覺得很慚愧、很不妥當。接下來是講“上長長而民興悌”。古代這些領導者,把教化人民放在最重要的位置,因為他們是天子,代老天照顧老百姓, 讓百姓生活幸福。而人要生活幸福,得思想正確,得懂得孝悌、懂得做人,所以“建國君民,教學為先”。而這個教學,首先要以身作則。我們看《三字經》里講黃香九歲就懂得讓父母“冬則溫,夏則凊”。當時的地方官都很敏銳,看到好的榜樣,趕緊報到皇帝那裡,讓天下人效法。皇帝賜給黃香八個字,叫“江夏黃香,舉世無雙”。天下人紛紛效法,黃氏的後代也全都以祖先黃香為榜樣。我前不久到馬六甲黃氏公會參加了一場講座, 一看,黃香的後代都挺有福報的,臉很大,耳垂也很厚。為什麼?“百善孝為先”。家道傳下來,每個後代都想著要孝,哪有可能沒福?曾國藩先生講,只要孝悌傳家,富貴可以達到八代、十代,一直綿延下去。黃香是漢朝人,離我們都幾千年了。