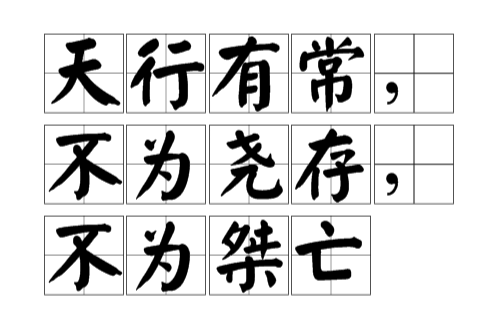

《天行有常,不為堯存,不為桀亡》(Nature is the true law)是一種名詞。出自《荀子天論》,意思為大自然的運行有其自身規律,這個規律不會因為堯的聖明或者桀的暴虐而改變。

基本介紹

- 作品名稱:天行有常,不為堯存,不為桀亡

- 外文名稱:Nature is the true law

- 作品別名:天行有常

- 創作年代:戰國末期

- 作品出處:《荀子天論》

- 文學體裁:文言文

- 作者:荀子

《天行有常,不為堯存,不為桀亡》(Nature is the true law)是一種名詞。出自《荀子天論》,意思為大自然的運行有其自身規律,這個規律不會因為堯的聖明或者桀的暴虐而改變。

《天行有常,不為堯存,不為桀亡》(Nature is the true law)是一種名詞。出自《荀子天論》,意思為大自然的運行有其自身規律,這個規律不會因為堯的聖明或者桀...

天行有常,不為堯存,不為桀亡!劫道萬千,天地無用,自毀盛昌!神,真的存在嗎?是的!可是,我遭劫,神無言;親友遭劫,神無言;眾生遭劫,神無言!如此,我,以劫之...

《天地有常》是一部集道法在內的古典仙俠小說。天行有常,不為堯存,不為桀亡,應之以治則吉,應之以亂則凶。濯盡繁華塵歸去,原來一切儘是道法自然!仙俠思想盡...

“天行有常,不為堯存,不為桀亡。應之以治則吉,應之以亂則凶”出自《荀子·天論》大自然的運行有其自身規律,這個規律不會因為堯的聖明或者桀的暴虐而改變。...

《荀子·天論》是戰國末期儒家思想家、教育家荀子的著作,其主旨是揭示自然界的運動變化有其客觀規律,和人事沒有什麼關係。即“天行有常,不為堯存,不為桀亡”。...

天行有常,不為堯存,不為桀亡。應之以治則吉,應之以亂則凶。強本而節用,則天不能貧。養備而動時,則天不能病。修道而不貳,則天不能禍。故水旱不能使之...

如荀子主張“ 明於天人之分”,“天行有常,不為堯存,不為桀亡”,人應“制天命而用之”。另一些哲學家則認為天有意志,天道和人事是相互感應的,天象的變化是...

小說類型異界大陸內容簡介天行有常,不為堯存,不為桀亡 天道即為民道,民道即為人間道。 而道卻僅僅是個開始…… ...

《天論》篇開頭寫到:“天行有常,不為堯存,不為桀亡。應之以治則吉,應之以亂則凶。強本而節用,則天不能貧;養備而動時,則天不能病;修道而不貳,則天不...

天行有常,不為堯存,不為桀亡。興榮更替在於人也,亘古永存者,夫謂之天...一代茅山捉鬼道人,無意踏上翻天之路,叱吒東西方神界...天意使人逆天而行?且看《知...

天行有常,不以堯存,不以桀亡。應之以治則吉,應之以亂則凶。——《天論》強本而節用,則天不能貧;養備而動時,則天不能病;循道而不忒,則天不能禍。—...

天行有常,不為堯存,不為桀亡! 人生於天地間,出生、成長、衰老、死亡,一切皆為凡人宿命,宿命主宰凡間,凡人無緣天道。 唯有跳出凡人宿命,再演習天地規則,人才算...

作者罵蔣介石,是全天候的,一切全憑證據來說話,是天行有常的。天行有常的特色是自己在常道上前進,“不為堯存,不為桀亡”,不以一時的存亡以定常道的行止,...

《荀子· 天論》中說:“天行有常,不為堯存,不為桀亡。應之以治則吉,應之以亂則凶。”這也就是現代自然哲學所倡導的“師法自然”思想,告誡人們要正確處理...

道行有常 天行有常, 方能興國安邦、福潤千年 和諧天地 管理亦有道 無極...,不為堯存,不為桀亡。雖變化萬端而理為一貫,不離其“中”。 宇宙蒼生皆...

荀子一方面反對目的論,強調“天行有常,不為堯存,不為桀亡”;一方面又反對宿命論,他提出“制天命而用之”,強調人可以認識和利用自然規律,人可以勝天。...

天行有常,不為堯存,不為桀亡見之不如知之,知之不如行之大一統罷黜百家,獨尊儒術君權神授天人感應今文經與古文經之爭……五 語言、文學六 國學典籍...

天行有常,不為堯存,不為桀亡。――《荀子·天論》又如:常古(舊法,常法);常故(舊例,常例);常式(法式)。封建社會宣揚的所謂恆久不變的人與人之間的關係...

《魅力荀子:人定勝天100句》介紹了荀子言:“天行有常,不為堯存,不為桀亡。”他認為自然運行法則是不以人們的意志為轉移的,主張“明於天人之分”,認為天有“...

天行有常,不為堯存,不為桀亡。讓大家一起看這世界如何發展,看這神錄怎樣為大家展現出,天道無情人有情。神錄在瀚如大海的網路小說中殘喘,等待您的慧眼相識,...

在先秦諸子學說中,他比較認同荀子的唯物觀“天行有常,不為堯存,不為桀亡”。後來,曾專門借荀子精讀,並假設該書章節在流傳中有位置錯亂,為之試作更正。他還對...

和孟子不同的是,荀子提出了“明於天人之分”的唯物主義觀點,認為“天行有常,不為堯存,不為桀亡 ”,即天道不能幹預人事,自然界和人類社會各有自己的發展規律,...

27.天行有常,不為堯存,不為桀亡四、儒學名篇1.召公諫厲王弭謗2.叔向賀貧3.牧民4.修身5.去私6.疾貪7.《史記·酷吏列傳》序...