歷史沿革

明成化十三年(1477年),首任鄖陽巡撫原傑從襄陽移駐於鄖陽。在這一年,隸屬鄖陽府的“國家糧倉”大豐倉誕生了。據清康熙二十四年(1685年)《鄖陽府志》記載:鄖陽大豐倉建於成化十三年(1477年),可儲穀米2270擔,折合90多萬斤。

明萬曆四十一年(1613年),大豐倉由於水患被改建於今址。

清同治元年十月初九(1862年11月30日),太平天國將領陳得才率軍從河南淅川直逼鄖城。鄖陽知縣奎聯率眾守東門,並將大豐倉棟樑檁柱拆下,堆在城牆上,當滾木以抵禦太平軍。當時,官府要求大豐倉儲糧嚴控配發,以解圍城之急。太平軍久攻不下,遂渡河分三路退入竹山、竹溪、房縣。從此,鄖陽大豐倉廢毀。

清光緒七年(1881年)秋,鄖陽知府李督楚親發檄文、籌款並督辦,在舊址上新建鄖陽大豐倉。歷時兩年有餘,耗費4600兩銀子,建成正屋5間,糧倉20間,被譽為“節儉興事”之典範。

民國時期,稅收政策改變,以征銀取代征糧。因此,大豐倉被閒置,長年失修,日見蕭索。民國三十六年(1947年),鄖縣解放,一院糧倉僅有半院可用,其它均為廢倉。

1950年,大豐倉修繕,並新建磚木結構倉庫5棟,新增倉容540萬斤。鄖陽專署後遷往十堰地區,大豐倉交鄖縣管理。

改革開放後,糧食經營走向市場,大豐倉再度閒置,成為鄖縣食用油公司倉庫。

2004年7月,當地博物館根據鄖縣糧食志的記載,發現了這座古代官方糧倉。

2011年,當地文物部門把流落在周邊城鄉的一批古碑、牌坊集中於大豐倉院內。

2012年,鄖縣糧食局籌措資金100萬元對大豐倉進行全面修繕。

2018年7月,大豐倉修繕工程啟動,修繕面積約3960平方米。

建築格局

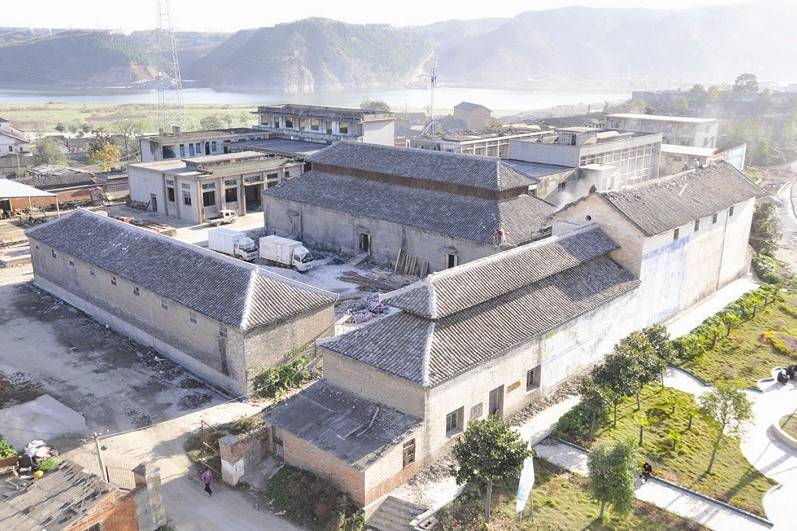

大豐倉,3棟黑瓦青磚古建築式樣的房屋呈‘丁’形排列。古建築及場地占地面積共約12000平方米,其中建築面積約1129平方米,是一處儲備國家糧食的古建築群。每棟房屋之間相距20多米,每座糧倉高約15米、面積約800平方米。糧倉內部由直徑20厘米左右的木柱搭建成框架結構。大豐倉外圍牆為九脊歇山重檐頂式、土窯灰瓦,由青磚砌成,白石灰勾縫。房屋頂端有一排可開關的通風窗,形成一個小長廊,有江南水鄉的風雨橋風格。木窗高約1米,百葉窗狀,作通風、排氣之用。腳基有規整的排水溝,距地面略高處有長方形孔,每約3米一個,空氣可以對流,通風、排水效果較好。大豐倉主倉在南,坐南朝北,1號副倉在主倉的西部;2號副倉與主倉相對。

文物遺存

大豐倉內保存有古碑、牌坊,其中包括明嘉靖時期鄖陽巡撫吳桂芳撰文碑《改建鄖陽府儒學記》。鄖陽巡撫吳桂芳撰文碑的規格是240×121×28厘米,上下各有殘斷的榫卯,推測原有碑帽、碑座形制較大。碑下部三分之一還有尺余厚的混凝土、鋼筋等粘連,中間有若干行字被人為鑿去。

大豐倉內除吳桂芳撰文碑之外,還保存著記事碑、功德碑、祠堂碑、始遷祖碑、宮觀寺廟碑、鄉約村規碑,多半是清代中晚期的,順治、康熙、雍正年間的少見。

文物價值

大豐倉作為糧食儲備倉庫,是中國少見的大型古代建築,對於研究當時的農村、農業、農民問題、倉儲制度,以及了解當時倉儲的建築格局、建築工藝、倉儲技術及其建築本身,具有重要的歷史、科學、藝術價值。

大豐倉

保護措施

2008年,大豐倉被湖北省人民政府公布為湖北省級文物保護單位。

旅遊信息

地理位置

大豐倉位於湖北省十堰市鄖縣城小西門內高崗山上。

交通信息

自駕:自湖北省十堰市鄖縣人民政府開車前往大豐倉,路程約3.8千米,用時約7分鐘。