歷史沿革

1974年6月,東方紅石油化工總廠因為備戰勘探,無意間發現大葆台西漢墓遺址。同年8月15日,大葆台西漢墓遺址1號墓正式發掘。同年10月,大葆台西漢墓遺址1號墓發掘完畢。

1975年3月15日,大葆台西漢墓遺址2號墓開始發掘。同年6月,大葆台西漢墓遺址2號墓發掘完畢。

1979年11月,大葆台西漢墓遺址開始籌建博物館。

2023年2月,大葆台西漢墓遺址進行保護及博物館改建工程。

遺址特點

大葆台西漢墓遺址的墓葬建築形制繼承和完善了戰國以來採用的不透水膠泥、積沙、積炭和緊密夯土等防護措施,墓葬建造規格使用的是漢“天子之制”,即西漢皇帝御用的最高級葬具體系。地宮規模宏大,結構特殊。墓室的中心採用梓宮、便房、題湊等營建形制。梓宮用的是為帝王做棺薦時使用的專用梓木,因此尊稱帝王棺棹為“梓宮”;便房位於慕葬的中部,內設寬大的黑漆朱彩坐榻,是帝王的坐席,象徵帝王生前起居飲食娛樂的地方;題湊是中國古代封建帝王陵寢中的一種特有的建築形式,為漢代皇帝及諸侯王特用葬具。這種葬制從西漢廣陽頃王劉建始,一直沿襲到西漢末年。

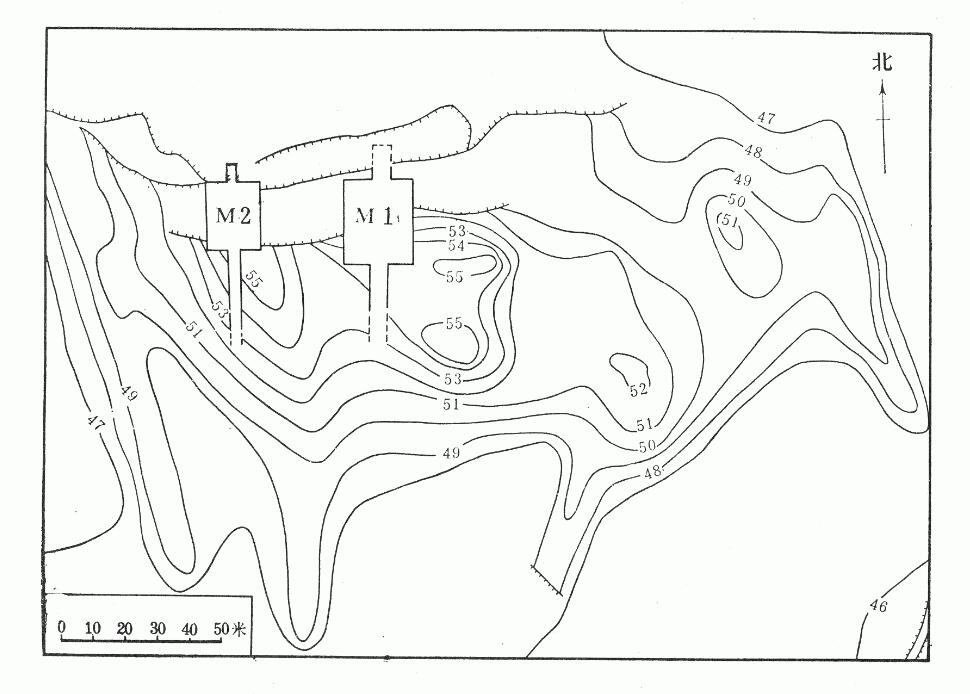

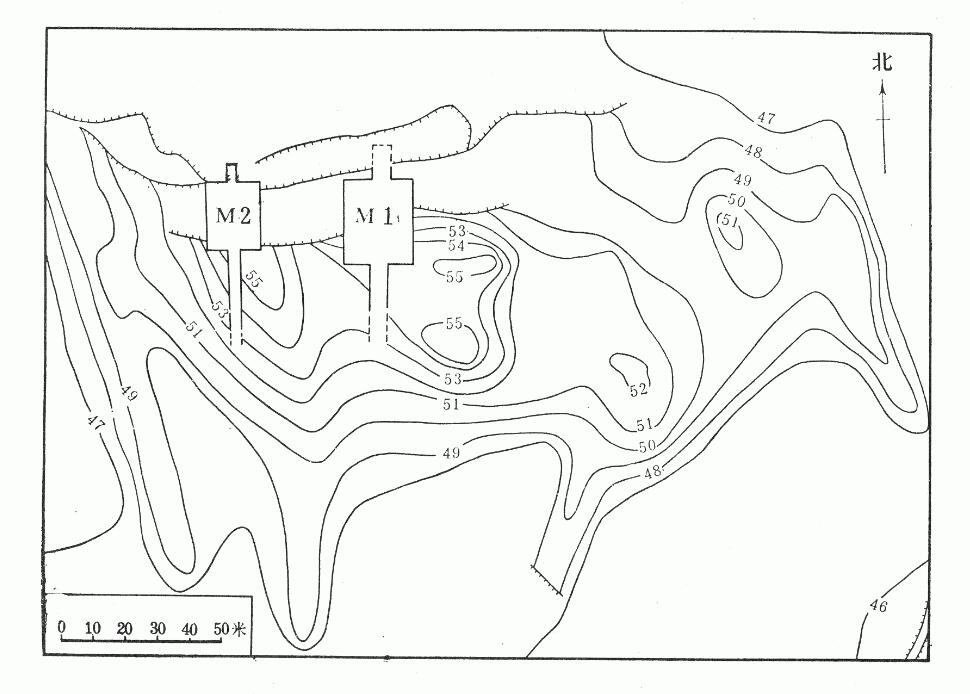

大葆台西漢墓遺址墓葬坑點陣圖

文物遺存

1號墓

大葆台西漢墓遺址1號墓為

西漢廣陽頃王劉建墓,是大型土壙木槨墓。墓葬坐北朝南,由封土、墓道、甬道、外迴廊、題湊、內迴廊、前室、後室等組成,平面呈凸字形,方向-186度。墓口大於底。墓口南北長26.8米、東西寬21.2米;墓底南北長23.2米,東兩寬18米。墓底距墓口深4.7米。墓室在墓道北側,平面呈長方形,長23米、寬18.3米,包括甬道、外迴廊、題湊、前室、內迴廊和後室等部分。

現存封土高8米,頂部圓平。底徑東西50.7米、南北約90米(北部因農民取土已遭破壞)。封土的上層為歷代堆積而成的風積砂,厚1~1.5米。風積砂下才是漢墓的封土,高約7米,為“五花土”,系層層堆起夯實,每層厚10~25厘米,夯窩直徑4~5厘米、深1~1.5厘米。由於木構下沉坍塌,封土亦隨之下沉呈鍋底狀。

墓道位於墓室的南部。殘長34米、底寬4.25米。分兩段,北段長16.7米,底與墓室底齊平;南段呈斜坡狀,因被金代遺址破壞,殘長17.3米。墓道北段,底鋪白膏泥和木炭,厚度與墓室相同。木炭上有兩條南北向溝槽,寬約25厘米、深1.5厘米。溝槽伸向甬道,與甬道內的墊木相接。溝槽內尚留朽木痕,當是墊木的壓槽。溝槽上,北部和中部,分別留有東西向殘木。北部有6根,其中保存較好的一根長420厘米、寬18厘米、厚17厘米。其上放彩漆朱輪車3 輛,馬13匹。車皆坐北面南。甬道兩壁留有厚1~1.5厘米木炭,其上還留有腐朽的木頭痕。

甬道位於墓室南面正中處,平面幾成方形。東西寬4.3米、南北長3.6米。北端與前室相通,南端與墓道相連。東、西兩面通向外迴廊。在甬道西部南、北兩端,分別放置殘門板兩塊,其中北端一塊長166厘米、寬16厘米、厚10厘米。板上有3條穿帶孔,孔長10厘米、寬4厘米。板兩側面有錯口,為板與板拼合之咬口。

外迴廊位於墓壁內,是環繞題湊四面相連的通道。南面外迴廊東西兩端與甬道相連通。四面通長75.6米,總寬3.6米,復原高3米。東側外迴廊隔板外側的南北兩端各殉1獸。南側外迴廊隔板外側甬道兩邊亦各殉1獸。據

北京自然博物館鑑定,除東側外迴廊北端一獸是個豹子外,其餘3匹均為馬。

題湊位於外迴廊內側,平面呈長方形。是用長條方木,頭向內,層層壘起,形如木牆。南壁正中辟門,使甬道與前室相通。題湊外周南北長15.7米、東西寬10.8米。內周南北長13.9米,東西寬8.9米。保存最高處約為2.7米。題湊南壁正中辟門,寬3.6米。緊靠門兩側題湊端頭處,分別立有一根扁平殘立木,上部已朽成尖錐狀。其中以西側北面一根保存最好。殘高1.5厘米、寬40厘米、厚20厘米。立柱南側有錯口,底有長方形,長14厘米、寬13厘米、厚8厘米。榫插在通過門下的墊木卯眼裡。它的外側是題湊,內側被鋪地板卡著。立柱一方面頂擠題湊黃腸木以防倒塌;另一方面作為門框,部分起到支撐門的作用。承托立木的墊術,因承受立木(柱)和門楣的重壓而下沉,它比沒有承受立柱重壓的同根墊木和比東側通過門正中而無立柱的墊木,均下沉10厘米左右。東側的一根立柱已腐爛,僅剩20厘米高,8厘米寬。作法與西側立柱相同。在東西兩立柱和黃腸木旁,分別站有數名陶俑,守衛著大門。

前室位於題湊內,後室、內迴廊南部,南面有門與甬道相通。南北長7米、東西寬8.95米,復原高為3.95米。

內迴廊位於題湊內,前室北部,環繞後室(棺室)東、西、北三面。南面兩端與前室相通。三面通長約23米、寬1.6米,復原高2.95米。內迴廊外側為題湊,內側是用大扁平立木組成的木結構板牆。

後室(棺室)位於內迴廊內,前室北側,東、西、北三面用大扁平立木圍成的一個棺室。長、寬各為5.4米,復原高3.3米。後室鋪地板上放有方形棺床,長、寬同於後室。高20厘米,它是由10行20條大扁平木拼成,用材為

油松。扁平條木長268厘米、寬55厘米、厚20厘米。南面第一條扁平木下的鋪地板上,有一長9厘米、寬8厘米、厚2厘米的扁形榫,它是插在扁平條木上的卯眼裡,用以穩固棺床。棺床其它三面,則用大扁平立木下的地栿予以圍固。

大葆台西漢墓遺址1號墓棺床

棺槨共分五層,為2槨3棺,位於後室床正中處。外槨與內迴廊木牆之間,有一個三面貫通的空間,寬90厘米。兩槨是造墓時先在坑內壘好的,3棺是下葬時推入槨內的,因3棺較重,故推入時未能放置居中,而稍偏東南。因盜墓者的破壞和墓頂的坍塌,棺槨被拆散,四幫向外傾倒,蓋與底壓在一起。有些棺板還被移開原位。內、外槨壁板的北端,還被盜墓者鑿了一個方洞。5重棺槨都做得比較精工規整。連同棺床共用木板130塊,約合成材31立方米,最大的一塊外槨壁板長450厘米、寬60厘米、厚22厘米,重約500千克以上。棺槨結構嚴密,110塊木板全用榫卯和扣接方法拼合。

2號墓

大葆台西漢墓遺址2號墓為西漢廣陽頃王王后墓,亦是大型土壙木槨墓,位於大葆台西漢墓遺址1號墓的西側,兩墓相距有26.5米。兩墓封土連在一起,成一東西近100米、南北80米的大土丘。從橫斷面觀察,2號墓壓在1號墓之上。墓葬坐北朝南,平面亦呈凸字形,方向186度。墓坑上大底小。上口南北長17.7米、東西寬11.75米,底口南北長17.3米、東西寬11.5米,距現地面深3.2米。該墓毀於火,墓室中心部分紅燒土厚達2~2.5米。在北部便道的東側,有1個盜洞,底部直徑約1米左右。該墓結構與1號墓相同,亦由墓道、甬道、前室和後室等部分組。

墓道位於墓室南部正中,殘長24.5米。分兩段,北段長15.5米,寬3.4米,底與墓室底齊平,內殉車馬;南段呈斜坡狀,因被金代遺址破壞,僅剩長19米、寬4米。在墓道北段的夯土墓底上,有4條南北向墊木殘痕,中間2條,兩邊各1條,每條間距約90厘米。4條墊木向北直伸到墓室內,與墓室內的墊木相連線。墊木寬20~30厘米、厚20~25厘米。墊木上還留有東西向殘鋪地板7塊,最長的一塊與墓道等寬,約長3.3米、寬0.3米。其它多因殘朽腐爛,長、寬不等。

墓室因被盜又焚於火,原木結構多已不復存在,所遺僅是一些殘跡。墓底殘留12根南北向墊木殘跡,每根間距90~120厘米,中間4根伸入墓道內。南端有2根墊木採用子母半槽榫扣合的辦法相連線。在墊木上,多處發現有東西向鋪地板殘跡,寬20~30厘米、厚約15厘米。床在後室正中,僅留遺痕。

科研成果

確定墓主

大葆台西漢墓遺址出土的一件漆器上,刻有“二十四年五月丙辰丞”等字樣。西漢共有12位燕王,在位24年以上的只有四人:燕康王

劉嘉,26年;燕王

劉定國,24年;燕剌王

劉旦,38年;廣陽頃王

劉建,29年。顯然,墓主人只能是他們四人中的一位。地宮出土了許多五銖錢,史載,這種錢始鑄於西漢武帝元狩五年(前118年)。劉嘉死於前151年,劉定國死於前127年,當時還沒有五銖錢,所以他倆不可能是墓主人。劉旦之墓戾陵在今天的石景山區,不可能葬在大葆台。排除了上述三人,墓主人的身份也就揭曉了:廣陽頃王劉建。他是漢武帝的孫輩,前73年至前45年在位。

黃腸題湊

“黃腸題湊”是一種墓葬中使用的建築形式,確切地說,“黃腸”即柏木之芯,亦稱“剛柏”。其色黃而質地緻密,故曰“黃腸”。“題湊”謂以木條、木塊壘疊互嵌,其端皆內向聚合,故曰“題湊”。根據漢代禮制,“黃腸題湊”與玉衣、梓宮、便房、外藏樟同屬帝王陵墓中的重要組成部分。“黃腸題湊”不僅有著“題湊”所原有的穩固的功能,更象徵著尊貴、君臣一統與君主獨尊的國家觀與君主論,象徵著尊君一統的文化內涵。使用“黃腸題湊”,一方面在於表示慕主人的身份和地位,另一方面也有利於保護棺木,使之不受損壞。用柏木的黃色木芯做“題湊”的梓室的“黃腸題湊”葬制在西漢初開始出現,是漢代厚葬之風的產物。

文物價值

大葆台西漢墓遺址規模宏大,墓室結構保存完整清晰,隨葬內容豐富,為研究中國西漢慕葬和古代“黃腸題湊”墓結構和葬制,並進一步探討包括明堂、後室、梓宮、便房、“黃腸題湊”的正藏槨和外藏槨的漢代天子葬制提供了重要實物例證,成為研究中國漢文化及北京漢代歷史的實物資料。

文物保護

1995年10月20日,大葆台西漢墓遺址被北京市人民政府公布為北京市第五批市級文物保護單位。

2021年10月18日,大葆台西漢墓遺址被公布為“百年百大考古發現”考古遺址保護展示優秀項目。

旅遊信息

地理位置

大葆台西漢墓遺址位於北京市豐臺區郭公莊707號。

交通路線

北京市內乘坐470、477、692、969路公車,在豐葆路東口站下車前往。

北京市豐臺區人民政府距離大葆台西漢墓遺址約6.7千米,駕車約15分鐘。