地下水的地質作用是地下水對岩層破壞和建造作用的總稱。地下水在流動過程中對流經的岩石可產生破壞作用,並把破壞的產物從一個地方搬運到另一個地方,在適宜的條件下再沉積下來。因此,地下水的地質作用包括剝蝕作用、搬運作用和沉積作用。

基本介紹

- 中文名:地下水的地質作用

- 外文名:GEOLOGICAL EFFECT OF GROUNDWATER

- 現象描述:流水對岩石沖刷,岩石被破壞

- 產生機理:流水對岩石的破壞作用

- 發生實例:喀斯特地貌

剝蝕作用

1、機械潛蝕作用

2、化學溶蝕作用

搬運作用

地下水主要進行化學搬運。化學搬運的溶質成分取決於地下水流經地區的岩石性質和風化狀況,通常以重碳酸鹽為主,氯化物、硫酸鹽、氫氧化物較少。搬運物呈真溶液或膠體溶液狀態。化學搬運的能力與溫度和壓力有關,隨地下水溫度增高和承受壓力加大而增大。地下水化學搬運物除少數沉積在包氣帶的中、下部外,大部分搬運至飽和帶,最後輸入河流、湖泊和海洋。全世界河流每年運入海洋的23.4億噸溶解物質中大部分來源於地下水。

沉積作用

地下河流到平緩、開闊的洞穴中,水動力減小,在這些洞穴中形成礫石、砂和粉沙等堆積。由於水動力較小,地下河機械沉積物具有粒細、量少、分選性與磨圓性差的特徵,沉積物中可能混雜有溶蝕崩落作用產生的呈角礫狀的崩積物。

含有溶解物質的地下水在運移中,由於溫度、壓力變化,可發生化學沉積。例如,由於溫度升高或壓力降低,二氧化碳逸出,重碳酸鈣分解而發生沉澱;或由於水溫驟降或水分蒸發,水中溶解物質達到過飽和而發生沉澱。

地下水中溶質在粒間孔隙內沉澱,可把鬆散堆積物膠結成緻密的堅硬岩石。常見的起膠結作用的物質有鐵質(氧化鐵或氫氧化鐵)、鈣質(碳酸鈣)和矽質(二氧化矽)等。

地下水中溶質在岩石裂隙內沉澱或結晶,構成脈體。如由碳酸鈣組成的方解石脈,由二氧化矽組成的石英脈。含鐵、錳的沉澱物在裂隙面上呈柏葉狀,稱假化石。

飽含重碳酸鈣的地下水,沿岩石的裂隙或斷層流入溶洞,壓力降低,二氧化碳逸出,水分蒸發,碳酸鈣沉澱。沉澱物呈錐狀、柱狀,橫切面具圈層構造,稱為溶洞滴石,包括石鐘乳、石筍和石柱。

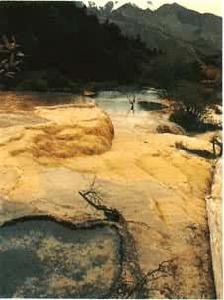

含有溶質的地下水流出地表,在泉口處沉澱形成的化學堆積物,稱為泉華。泉華疏鬆多孔。成分為碳酸鈣的稱鈣華或石灰華,成分為二氧化矽的稱矽華。(見彩圖)

地下水的地質作用

地下水的地質作用

地下水的地質作用