《在楊絳門前與書中》是丁一達發表於《湖南日報》的文章。

基本介紹

作者簡介,作品正文,

作者簡介

作者系株洲景炎中學初三學生,從小喜歡跟著媽媽逛舊書店、舊書攤,尤愛讀文史書

作品正文

這個片段不斷在我腦海中浮現,也不斷勾起遺憾與傷感。隨著楊絳先生作古的訊息傳來,那樣的仲夏已然離去,再多的蔭蔽也無法搖墜下同樣的話語;書的扉頁與環襯只好永缺作者的字跡,展平無聲的留白了。

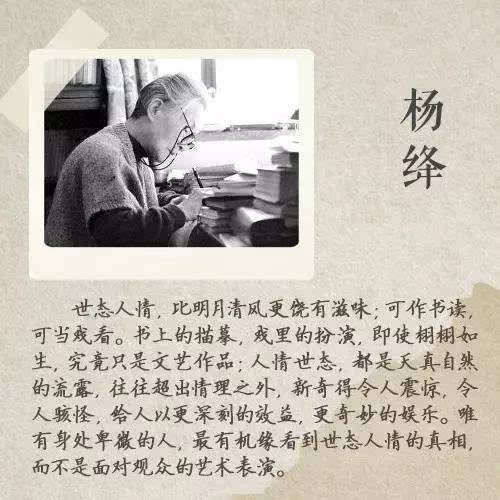

和很多人一樣,我是因為錢鐘書先生而知道楊絳的。這大概是她莫大的幸運也是莫大的不幸,不論何時,“錢鐘書夫人”一定是人們的第一反應與最大頭銜。但她毫不在意,不在意到只願披一件隱身衣,做默存的妻子,做圓圓的母親。那是《我們仨》里最體貼的溫暖:那條無形的古驛道上,三人相聚相失,相擁相去,字裡行間只是一位深愛自己丈夫與孩子的平凡女性。獨獨令人想不到的是,紙背之後,是一位九旬老人的纖敏情思,如同少女一樣動人。一股盼望與作者見面的衝動不斷湧來,儘管錢鐘書先生一再強調“雞蛋好吃,並不需要與雞晤面”,但倘若真能和作者本人見面,那可就真是仰承民國的脈息,聆聽世紀的旋律,這大概是每一位讀者都會有的心理。

去年7月,拜訪楊絳先生便在北京之旅中成行了。事先從人民日報的一位資深編輯口中得知了楊先生的住址,流火的午後,我們“摸”到了南沙溝小區。南沙溝小區素以住戶聞名,住著不少京城社科界的著名學者。因為並沒有提前預約,貿然造訪確實太過無禮,我們提著滿手的禮品在樓下躊躇了好一會。楊先生住的棟數靠里,我們無意間在傳達室的花名冊里發現了“楊季康”三個字,住的是頂樓,看來平時也不常出門。這愈發叫我自責:104歲的老人,哪裡是你想見就能見的。同行的S君鼓勵我道:“好歹都到樓下了,不上去見見多可惜。”我也覺得言之有理,便憋足勁去按單元門上的門鈴。那真是極極冗長的聲音,仿佛長過書中的綿綿遠道,長過茫茫雲煙。我止不住地冒汗,喉嚨鎖住了一般,說不出話來。“咔”的一下門開了,是一位老先生正巧出門。老先生見我們面生,一口京片兒:“找誰啊?”我答:“找楊絳先生。”他有些詫異:“楊季康啊,她如今不怎么出門了,那么大年紀……”上得樓來,可算是放鬆了些。門緊閉著,敲門:“楊絳先生在家嗎?楊絳先生在家嗎?”如此十多句,終是無果。明知楊先生喜歡清靜,但這樣碰壁多少還是有些遺憾,雖是咫尺之距,終究還是慳了這一面之緣。