初期部署

1931年

九一八事變後,面對日本的侵略威脅,中國國民政府逐步開始準備對日本軍隊作戰。

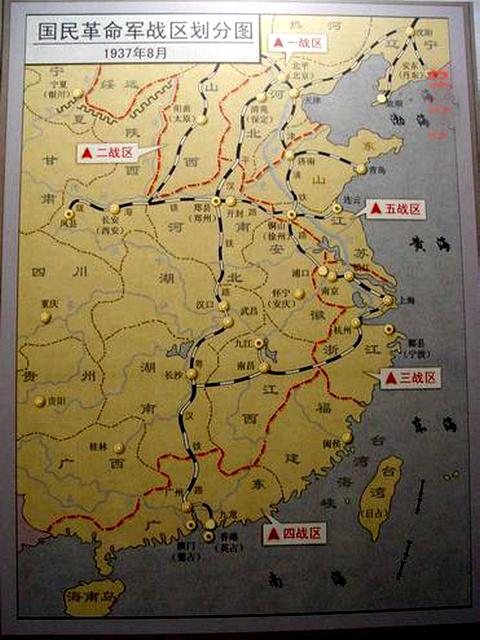

抗日戰爭初期中國戰區劃分示意圖

抗日戰爭初期中國戰區劃分示意圖1935年,國民政府軍事委員會在1934年度國防計畫大綱的基礎上,制定了防衛計畫大綱,將全國劃分為三道防衛區域線:第一線有察晉綏、魯、江浙、閩、粵桂區;第二線有察冀、魯、豫、皖、贛、湘區;第三線有晉綏、寧、甘、陝、鄂、川、滇區。同年春夏,蔣介石在對川、黔、陝等省視察後說:“對日應以長江以南與平漢路以西地區為主要陣線,以洛陽、襄陽、荊州、宜昌、常德為最後陣線;而以川、黔、陝三省為核心,甘肅、雲南為後方。”

1936年初,軍委會具體規定了當年的國防軍事主要任務。首先,確立了“以四川為作戰總根據地,大江以南以南京、南昌、武昌為作戰根據地,大江以北以太原、鄭州、洛陽、西安、漢口為作戰根據地”。其次,確立了對日作戰總方針,即“為保全國土完整,維持民族生存起見,應拒止敵人於沿海岸及平津以東與張家口以北地區,不得已時逐次占領預定陣地,作強韌之抗戰”。再次,在持久戰略思想和對日本作戰總方針的指導下,全國劃分為四個國防區:抗戰區為察、綏、冀、豫、蘇、浙、閩、粵;警備區為皖、贛、湘、桂;綏靖區為甘、陝、川、寧;預備區為陝、川、鄂、湘、桂、贛、滇、新、青、藏、康。軍委會為最高統帥部,在抗戰區內分別設六個國防軍總指揮部;在其它區域內設立一個由八省組成的預備軍總指揮部,並進一步劃出五道自北向南的抵抗線,以淮陰、徐州、歸德、開封、新寧、鄭州、洛陽一線為最後抵抗線。此外,還規定了預定戰場的陣地設定,將全國戰場劃分為五個方面:一是北正面,轄山東、冀察、河南、徐海區;二是晉綏側面,轄山西、綏遠區;三是東正面,轄江浙區;四是南海岸,轄閩粵區;五是警備區,轄陝甘寧青、湘鄂贛皖、桂、滇黔、川康區。

1936年12月12日的西安事變是時局轉變的關鍵。蔣介石被迫放棄了“

攘外必先安內”的反動政策,初步接受了中國共產黨提出的建立抗日民族統一戰線的主張,並在停止“剿共”的內戰政策後,開始集中精力對付日本的侵略。

1937年1月,國民政府擬訂了《民國廿六年度國防作戰計畫》甲乙兩案,1937年3月修訂完畢。該計畫不但取消了繼續內戰的內容,而且在上年度國防作戰計畫的基礎上,對中日兩國的形勢作了較為確切的分析和預測,明確提出了戰略上的“持久戰”和“消耗戰”的方針,要求於不得已時實行持久戰,逐次消耗敵軍戰鬥力,乘機轉移攻勢。根據預定作戰需要,全國劃為魯、冀察、豫、晉綏、徐州、江浙、閩粵七個國防區及陝甘寧青、湘鄂贛皖、川康、滇黔、桂五個警備區,分別置於第一線和總預備隊的位置上。同時,還部署了第一至第五方面軍分別在魯、冀察、江浙、閩粵各地的戰鬥任務。這次國防區的劃分,不僅體現了國民黨從內戰轉向抗戰的開始,也與

七七事變後的戰區劃分大體接近。

戰區劃分

首次劃分

“戰區”的編制原為

軍事委員會為抗日所作的軍事作戰部署,抗戰初期為五個戰區,至1945年增至十二個戰區。這些戰區分別受到各地

行營指導作戰。

抗戰時期,蔣介石一度集國防最高委員會委員長、軍事委員會委員長、國民黨總裁、國民政府主席、行政院院長等要職於一身。

自1937年七七事變爆發至1938年10月武漢失守的戰略防禦階段,國民政府主要進行了兩次大規模的戰區劃分。此時,中國陸軍共170萬人,絕大部分兵力投入各戰區。

1937年8月7日,國民政府在南京召開了最高國防會議,制定了抗日戰略,進行了第一次大規模的戰區劃分。根據抗日以“持久戰為作戰指導之基本主旨”的作戰指導方針,抗戰最高統帥部軍事委員會以蔣介石為委員長,程潛為參謀總長,將南北戰場劃分為五個戰區:

第一戰區為河北及魯北地區,司令長官由蔣介石兼,下轄

第一、二、十四集團軍;

第三戰區為京滬杭地區,司令長官為

馮玉祥(後改由

蔣介石兼),下轄

第八、九、十、十五、十九集團軍;

第四戰區為閩粵地區,司令長官為

何應欽,下轄

第四、十二集團軍;

第五戰區為魯南及蘇北地區,司令長官由蔣介石兼(後改為

李宗仁),下轄

第三、五集團軍;另將西南各省部隊編為

一、二、三、四四個預備軍,隨時聽候調遣。

第五戰區為連線南北兩戰場而設,具有“中樞”地位,作戰區域為蘇北及山東,司令長官為

李宗仁,韓復集副之,轄韓復集、顧祝同2個集團軍。

直屬部隊

第一預備隊司令長官李宗仁;

第二預備隊司令長官劉湘;

第三預備隊司令長官龍雲;

第四預備隊司令長官何成濬;

第十七集團軍司令長官馬鴻逵;

第十八集團軍司令長官朱德;

騎兵第二軍軍長何柱國。

空軍

(共九個大隊,各式飛機305架)

總司令蔣中正(兼);

前敵總指揮周至柔

海軍

(各種艦艇共66艘,總排水量五萬九千餘噸)

總司令陳紹寬

1937年9月17日,軍事委員會劃

津浦路北段為第六戰區,以馮玉祥為司令長官。

1937年10月26日,增設第七戰區,以

劉湘為司令長官,下轄第八、十五、二十三集團軍,在

長江下游沿岸布防。

二次劃分

1938年1月國民政府軍事委員會進行第二次大規模的戰區劃分。此時華北幾乎全部淪陷,華東的上海、南京及長江下游幾乎全部失守,中國軍隊主力集中於華中地區。氣勢洶洶的日軍企圖進一步南北對進,合擊徐州,打通津浦路,然後沿隴海線西上,切斷平漢線,占領武漢。

隨著戰役中心向華中地區轉移,1938年1月17日,國民政府決定改組後的軍委會(蔣介石為委員長,何應欽任參謀總長)統率全國陸海空三軍,重新劃分了戰區,並任命了司令長官。

第一戰區,司令長官為程潛,在平漢路作戰;

第六戰區、第七戰區撤銷。

第八戰區新增設,司令長官由

蔣介石兼,守備甘寧青地區。

1938年6月14日,增設第九戰區,以

陳誠為司令長官,組織

武漢保衛戰。

三次劃分

自1938年10月27日武漢失守至1945年初的戰略相持階段,國民政府只作過一次大規模的戰區劃分變動,其間進行過若干次調整。

這次戰區劃分於1939年初完成。因日軍占領武漢、廣州後,其戰線過長,兵力日益分散,便把“確保占領區”作為主要戰略目標,並將進攻重點轉向了敵後戰場。同時,由於戰略相持階段到來後,蔣介石於1938年至1939年先後在長沙、南嶽、西安等地召開軍事會議,檢討了第一期作戰的得失,制定了第二期作戰的戰略指導方針。方針指出:“國軍連續發動有限度之攻勢與反擊,以牽制消耗敵人,策應敵後之游擊隊,加強敵後方之控制與襲擾,化敵後方為前方,迫敵局限於點線,阻止其全面統制與物資掠奪,粉碎其以華制華,以戰養戰之企圖,同時抽調部隊輪流整訓,準備總反攻。”根據這一方針,軍委會以蔣介石為委員長,何應欽為參謀總長,以陝、甘、青、川、湘、桂、黔、滇、康等省為抗戰基地,重新劃分了戰區並任命了司令長官:

第一戰區,轄河南及安徽一部,司令長官為衛立煌(1947年3月改編為西安綏靖公署);

第二戰區,轄山西及陝西一部,司令長官為閻錫山(1948年改制為太原綏靖公署);

第三戰區,轄蘇南、皖南及浙閩兩省,司令長官為顧祝同;

第四戰區,轄廣東、廣西兩省,司令長官為張發奎;

第五戰區,轄皖西、鄂北及豫南,司令長官為李宗仁;

第八戰區,轄甘寧青及綏遠一部,司令長官為朱紹良(後改制為西北軍政長官公署);

第九戰區,轄鄂南及湘贛兩省,司令長官為陳誠(由薛岳代理);

第十戰區,轄陝西省,司令長官為

蔣鼎文;另設魯蘇戰區、冀察戰區兩個游擊戰區,分別以于學忠、

鹿鐘麟為總司令。因南北戰區相距數千里,難於統一指揮。

1938年12月,軍事委員會設立桂林行營、

天水行營,分任西南、西北各戰區的作戰指揮。

桂林行營統轄第三、四、九戰區,天水行營統轄第一、二、五、八、十戰區及

魯蘇、冀察戰區。

1939年2月,撤銷重慶行營,改在成都及西昌分別設立成都行轅和西昌行轅。10月,恢復設定第六戰區,以陳誠為司令長官。12月,增設昆明行營。

1940年4月,撤銷桂林行營、天水行營。5月15日,撤銷第十戰區。

四次劃分

1945年由於日軍在太平洋戰場失利,其敗局已定。日軍在中國戰場雖然打通了大陸交通線,但戰役上的勝利無法改變其戰略上的失敗。同時,為接受美援,配合盟軍對敵展開攻勢,國民政府決定重新劃分戰區,準備戰略反攻。

這次戰區劃分始於1944年冬在昆明成立的中國陸軍總司令部,軍委會參謀長何應欽兼任司令,負責統一指揮及整訓西南各戰區諸部隊,並將兵力縮編為四個方面軍及昆明防守司令部。盧漢、張發奎、湯恩伯、王耀武依次任四個方面軍的總司令,雲南、粵桂邊界、黔、湘西分別為其作戰地區。此外,陸軍總司令部還有直屬部隊6個軍。

1945年4月,為了進一步適應對日反攻作戰的需要,最高統帥部調整了戰區的劃分,並公布了三大行轅、十大戰區及六個綏靖區的戰鬥序列:軍委會委員長贛州行轅主任為顧祝同(轄第三、七、九戰區),漢中行轅主任為李宗仁(轄第一、五、十戰區及冀察戰區),昆明行轅主任為龍雲(轄23師等)。十大戰區的司令長官是:

第一戰區胡宗南代,轄陝甘寧及豫西,計6個集團軍;

第二戰區閻錫山,轄晉西,計5個集團軍;

第三戰區顧祝同,轄浙南、贛東、閩北,計3個集團軍;

第四戰區張發奎部,改編為第二方面軍;

第五戰區劉峙,計2個集團軍;

第六戰區孫連仲,轄鄂西和湘西,計3個集團軍及長江上游江防總司令吳奇偉部、湘鄂川黔邊區清剿總指揮傅仲芳部;

第七戰區余漢謀,轄贛南粵北,計1個集團軍及閩粵贛邊區總司令香漢屏部;

第八戰區朱紹良,轄陝甘寧青綏,計4個集團軍;

第九戰區薛岳,轄贛西南,計2個集團軍又4個軍(含新四軍);

第十戰區李品仙,轄鄂豫皖邊界,共3個集團軍。

六個綏靖公署分別為:川陝鄂邊區、川康、廣西、太原、粵東、滇黔綏靖公署,主任依次是劉文輝、潘文華、鄧錫侯、李宗仁(兼)、閻錫山(兼)、余漢謀(兼),此外還設中國駐印軍司令長官部、重慶衛戍司令部、河南省警備司令部及軍委會直屬部隊。

1945年6月26日,增設第十一戰區(後來的保定綏靖公署)、第十二戰區(後來的張垣綏靖公署),分別以

孫連仲、傅作義為司令長官,準備接收華北。8月15日,日本宣布無條件投降。9月9日,

蔣介石劃

中國戰區為15個受降區,由

中國國民黨所屬部隊分別接收侵華日軍128萬餘人投降。其中,第十一戰區接收平津和冀魯,第十二戰區接收

熱河、

綏遠和

察哈爾。軍事委員會於1945年9月設立北平行營(也就是後來的華北剿總)、東北行營(後來的東北剿總)。10月,撤銷昆明行營。12月,設立

武漢行營(後來的華中剿總)。1946年3月,設立西北行營(後來的

西北軍政長官公署)。4月,撤銷成都行轅,改設重慶行營。

戰區簡表

戰區

| 所轄地區

(1937年8月底)

| 司令長官

(1937年8月底)

| 所轄地區

(1938年初)

| 司令長官

(1938年初)

| 所轄地區

(1945年2月)

| 司令長官

(1945年2月)

|

|---|

第一戰區

| 河北北部、山東北部

| 蔣介石

| 河南、安徽北部

| 衛立煌

| 陝西南部

| 胡宗南

|

第二戰區

| 山西、察哈爾、綏遠

| 閻錫山

| 山西、陝西北部

| 閻錫山

| | 閻錫山

|

第三戰區

| 江蘇、浙江

| 馮玉祥

(後由蔣介石兼)

| 浙江、福建

江蘇、安徽南部

| 顧祝同

| | 顧祝同

|

第四戰區

| 廣東、福建

| 何應欽

| 廣東、廣西

| 何應欽

| | 張發奎

|

第五戰區

| 山東南部、江蘇北部

| 蔣介石

(後由李宗仁任)

| 安徽、湖北北部

河南南部

| 李宗仁

| | 劉峙

|

第六戰區

| | | 重慶、湖北西部

| 陳誠 | 湖北西部

| 孫連仲

|

第七戰區

| 蘇南、皖南、浙北

| 劉湘 | | | 廣東

| 余漢謀

|

第八戰區

| | | 綏遠、寧夏

甘肅、青海

| 蔣介石

(兼)

| | 朱紹良

|

第九戰區

| | | 湖北南部

湖南、江西

| 陳誠

(薛岳代理)

| | 薛岳

|

第十戰區

| | | 陝西

| 蔣鼎文

| 安徽

| 李品仙

|

第十一戰區

| | | | | 北平、天津

華北

| 孫連仲

|

第十二戰區

| | | | | | 傅作義

|

抗日戰爭初期中國戰區劃分示意圖

抗日戰爭初期中國戰區劃分示意圖