呼瑪博物館位於黑龍江省大興安嶺地區呼瑪縣,占地面積2420平方米,建築面積4400平方米,總投資5000餘萬元。該館共分歷史陳列、發展史、專題文化、自然地理、城市規劃、臨展六個廳。是一座以呼瑪地域自然、歷史、文化為主題的自然人文歷史與科學藝術類博物館,是呼瑪地區人類活動和自然環境的見證物,以經濟、政治、文化、社會、生態發展史料來展示呼瑪自然地理、人類活動、區域經濟、社會文化發展,是人們了解呼瑪的重要視窗,有藏品2000餘件(套)包括歷史文物、藝術品、自然標本、民族文物等,是集史料研究、文物收藏、文化傳承、科學傳播、觀光休閒、綜合文化服務融為一體,具有較高藝術水平和文化品位的現代綜合性博物館。

基本介紹

- 中文名稱:呼瑪博物館

- 類別:自然博物館

- 地點:黑龍江省大興安嶺地區呼瑪縣正棋路

- 竣工時間:2016年4月

展館簡介,展館分區,第一部分大河文明恢弘史詩,第二單元抗擊沙俄守衛家園,第三部分古驛之路金色傳奇,第四部分綠水青山物華天寶,第五部分大嶺獵神穿越時空,第六部分廣闊天地大有作為,第七部分青春無悔歲月如歌,第八部分 科學發展走向未來,展館地址,

展館簡介

呼瑪博物館位於黑龍江省大興安嶺地區呼瑪縣正棋路。博物館造型猶如黑龍江流經呼瑪縣城江段的曲線弧形。占地面積2420平方米,建築面積4400平方米,總投資5000餘萬元。該館共分歷史陳列、發展史、專題文化、自然地理、城市規劃、臨展六個廳。設計理念是以黑龍江流經呼瑪縣城江道的軌跡曲線為思路,變形演繹而成。最大限度的保留了原有的樟子松林和綠地等生態環保理念,把原有的歷史文物——抗聯紀念碑作為整個設計的重要組成部分和要素,用以傳承和展示呼瑪歷史。整個設計造型力求行雲流水,敘述著呼瑪縣的紅色文化、採金文化、抗聯文化、知青文化和民族文化。

呼瑪博物館是一座以呼瑪地域自然、歷史、文化為主題的自然人文歷史與科學藝術類博物館,是呼瑪地區人類活動和自然環境的見證物,以經濟、政治、文化、社會、生態發展史料來展示呼瑪自然地理、人類活動、區域經濟、社會文化發展,是人們了解呼瑪的重要視窗,有藏品2000餘件(套)包括歷史文物、藝術品、自然標本、民族文物等,是集史料研究、文物收藏、文化傳承、科學傳播、觀光休閒、綜合文化服務融為一體,具有較高藝術水平和文化品位的現代綜合性博物館。

展館分區

第一部分大河文明恢弘史詩

“兩江一河”催生了呼瑪的早期文明,人類的祖先曾經在大興安嶺綠色的懷抱中度過漫長的歲月。自清康熙二十二年(1683年)設呼瑪爾木城以來,呼瑪歷經滄桑,終於在1946年迎來了呼瑪人民政權的建立。他們在抗擊沙俄、打擊日寇、反帝反封建、捍衛國家主權和領土完整的抗爭中,都做出了不可磨滅的貢獻。

展示了先秦等各個朝代對這個區域的統轄及管理

第一單元文明之光閃耀興安

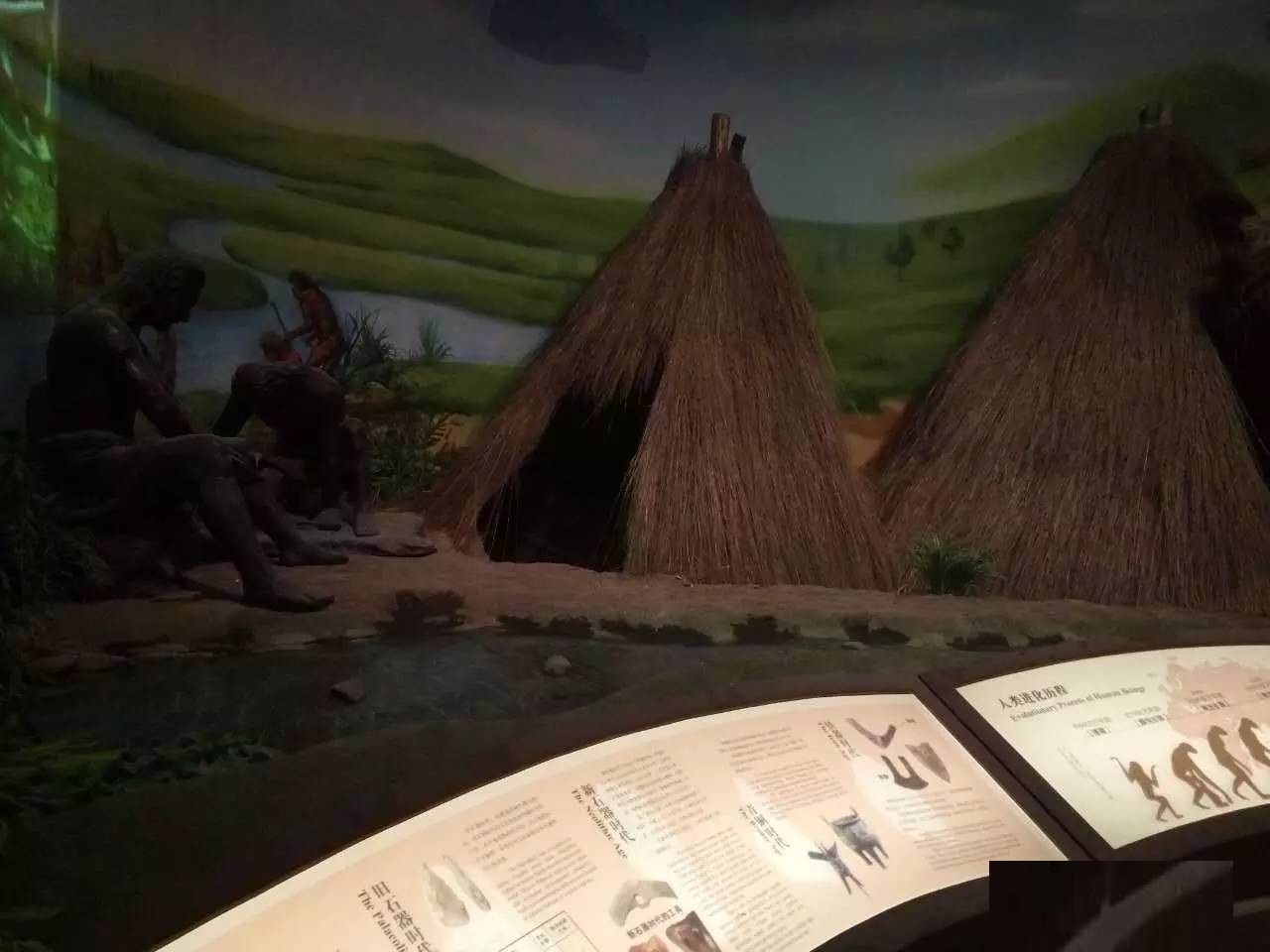

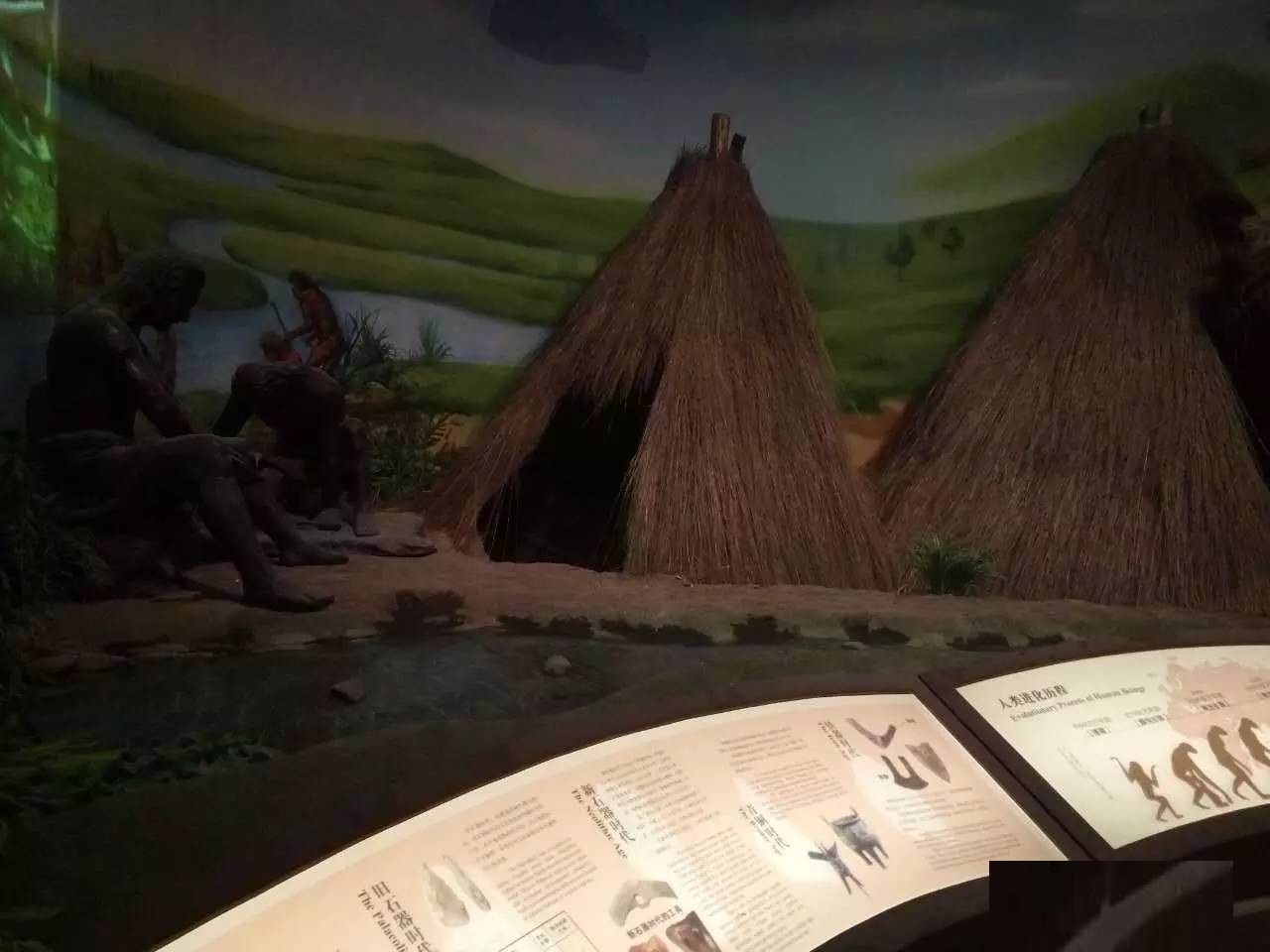

A1(1-3)眼前我們所看到的場景,名叫“遠古的遺存”,展示的是呼瑪河流域的遠古人類生活、遊獵,居住的情景:早在舊石器時代晚期,大興安嶺地區就有古人類活動。

A1(1-4)在我們面前出現的是一幅岩畫,在大興安嶺已踏查的16.7萬平方公里範圍內,共發現31處岩畫點、1850餘幅彩繪岩畫。繪製在峭壁山石上的岩畫,就是一部遠古史詩,透過它,我們可以感受到萬年前先人的生活氣息。

呼中北山洞位於大興安嶺呼中區碧水鎮北山的懸崖峭壁上,考古工作者在洞內探出舊石器時期至東漢鮮卑時期共八個文化層,出土石器、玉器、陶片、瑪瑙珠、水晶料等諸多文物及彩繪岩畫。

歷代在這裡的統轄的其中最為典型的是拓跋鮮卑,從第一次南遷到建立北魏王朝歷時430多年,經歷四個階段:走出興安,南遷大澤。二次南遷,建立代國。平城興國,統一北方。定都洛陽,雄踞中原。隨後實施了與漢通婚、棄胡服、說漢話、改漢姓等一系列改革措施,全面推行中原文化,對北方的經濟振興、政治安定、文化進步做出了貢獻,進一步促進了北方民族大融合,為隋唐盛世鋪平了道路。

十八站遺址:1977年,在十八站境內出土石製品l070件,經賈蘭坡教授鑑定,屬舊石器時代晚期,距今約一萬兩千年。

……人們只知道這是古人類活動遺址,卻很少有人知曉這遺址的由來。1974年幾位年青的考古工作者,從呼瑪縣乘汽車經過十八站返北京的途中停車休息,恰巧汽車停在一個修公路的取土坑旁,這幾位考古工作者竟然在亂石堆里發現了古石器,於是就住了下來,挖掘出數十件古人類使用過的文物。他們把發掘的“實物”拿到北京,請著名的考古學家賈蘭坡先生鑑定。賈先生確定後,於1975年春派考古隊到十八站發掘,以賈先生為首的考古隊發掘出數百件珍貴的古人類石器時代的文物。

三卡鄉老卡遺址:老卡村(今沿江村)所處的黑龍江右岸發掘出大批舊石器晚期的石器。20世紀90年代,老卡村民發掘出金代文物9件,有雙耳三足銅鍋、六耳大銅鍋、六耳大鐵鍋、大鐵鎖和搗米用的石杵等,表明在公元10世紀時金朝對黑龍江上游地區實行過管轄。

奴兒乾都指揮使司,是明代設定於黑龍江、烏蘇里江、松花江、嫩江流域的地方軍政機構,主要官員初為流官後為世襲,轄區內分置衛所,最多時400餘,任命各族首領掌各衛所,給予印信、統其所屬、以時朝貢。並在元代驛站基礎上,恢復驛傳,密切了奴兒乾同明廷的政治聯繫、經濟往來,促進當地經濟社會發展。

索倫:索倫部是明末清初對分布於黑龍江流域、外興安嶺一帶的鄂溫克、達斡爾、鄂倫春族的總稱,是黑龍江中上游的土著部族集團。索倫是對鄂溫克人的稱呼,意為“生活在山林的人”,因鄂溫克人英勇善戰,所以被稱為索倫部。清朝時將他們編入布特哈旗。清代中後期,在軍功集團的影響下,積極參與清朝的政治、經濟、軍事、文化活動。

卡倫是指以執行各種巡查、稽查或監督、傳遞、徵收等各種任務為目的的派兵駐守的據點。清朝邊境卡倫像是今天的軍事哨所、邊防哨所,但還具有類似當今政府派駐各地之辦事機構、海關或工商監督管理部門、稅務監督徵收部門或公安派出所、郵政通訊部門等機構的職能,甚至在一定許可權內具有行政和外交上的裁決權。是清代管理或防禦設定中具有特殊功能的一種設施。

第二單元抗擊沙俄守衛家園

主要進述,17世紀,沙皇俄國對黑龍江流域進行武裝入侵,無數善良的黑龍江流域居民倒在沙俄匪徒的刀槍之下。在黑龍江沿岸多次發生激烈戰鬥,其中較大的戰役有呼瑪爾戰鬥和兩次雅克薩自衛反擊戰。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館《呼瑪爾戰鬥紀念碑》場景:1987年9月,陳雷題。1655年,黑龍江上游的呼瑪爾河口發生了激烈的呼瑪爾戰鬥,清軍有力打擊了盤踞在呼瑪爾斯克城堡的以斯捷潘諾夫為首的沙俄匪幫,但因糧餉不濟、準備不充分,使得這次戰鬥未能取得全勝,但給沙俄侵略者以沉重打擊,殲滅敵軍百餘名。

薩布素(1629年—1701年),富察氏,滿洲鑲黃旗,清康熙年間抗俄名將。因戰功卓著,遷至黑龍江將軍。多次對沙俄侵略軍作戰,參加了雅克薩之戰和《尼布楚條約》的簽訂。

清康熙二十四年到二十七年(1685—1688年),清朝軍隊為收復雅克薩(今俄羅斯阿爾巴津)對入侵的沙俄軍隊進行了兩次圍殲戰。

為了與中原達到信息互通、物資到位的目的,康熙下令調用民工,自嫩江墨爾根到額木爾河口站(今二十五站村),共設二十五站,同時建設了大量與之相配措施,完全適合當時東北邊防鬥爭的需要。

第一次雅克薩戰役,隨軍一同上路的還有二十多頭健牛拖拉的兩門當時最具威力的“紅衣大炮”。其中一門就是著名的“神威無敵大將軍”是1975年在黑龍江省齊齊哈爾市發現的,至今還保存在黑龍江省博物館,已有三百年的歷史。

《尼布楚條約》(複製的拉丁文正本);幻影成像、利用光學折射原理展示;康熙二十八年(1689年9月7日),簽訂中俄第一份邊界條約——《尼布楚條約》。保證了中俄在東北地區相對的和平與穩定持續了近170多年。

達斡爾族人生活的場景(場景說明)

17世紀中葉,沙俄入侵黑龍江流域,達斡爾族被迫南遷,為抵抗沙俄和開發東北邊疆作出了貢獻。屋內視頻播放《傲蕾一蘭》達斡爾族抗擊沙俄的選段。

第三單元抗日救國氣壯山河

三支隊林間營地(場景說明) 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館東北抗聯第三路軍、第三支隊在中共北滿省委的指示下,西征北上,開闢大興安嶺游擊區。在極其惡劣的環境下,與日偽軍進行了大小30多次的戰鬥,被日偽當局稱為“最頑固、最活躍的匪團”。王明貴、王鈞、陳雷率領抗聯三支隊在林間紮營的場景。

庫楚壯歌抗聯三支隊在呼瑪一帶完成搗毀日偽黃金、木材生產線任務後,在人員、武器比較充足下,決定重返大興安嶺繼續抗擊日寇。雙方展開了整整一天的激烈戰鬥,三支隊130多人的隊伍只剩下25人且傷勢嚴重。經過四五天的行軍和戰鬥,又有14名戰士壯烈犧牲。這就是悲壯的庫楚河戰役。陳雷同志為紀念光榮犧牲的抗聯烈士寫下祭聯:“鏖戰興安一片天,庫楚河水淚潸潸,百多忠骨遺荒野,常憶英雄去不還”。

蓋山結盟1941年7月26日,王明貴率領三支隊進入嫩江流域畢拉河地區打擊日寇,並向抗日的鄂倫春獵民宣傳中國共產黨的抗日救國主張和民族政策,同他們共商抗日救國大計。為了這份深厚的民族情誼,王明貴與蓋山等11人插草為香、對天盟誓,結拜為生死兄弟。

第四單元剿匪建政改地換天

為建立鞏固東北根據地,東北民主聯軍在呼瑪地區,歷時3年浴血奮戰,建立了人民政權。呼瑪建政初期,為了捍衛新生的人民政權,呼瑪軍民和各路土匪進行了殊死搏鬥。期間,呼瑪保衛戰,鷗浦爭奪戰,安乾卡遭遇戰等,就發生在我們腳下的這片土地。

蔭正祺(1919——1946)山西省沁源人。1946年夏,到黑河地區剿匪。8月,任中共呼瑪縣委書記,9月,任鷗浦縣委書記。1946年11月7日,在呼瑪縣三合站與當地土匪武裝作戰中光榮犧牲,時年27歲,葬於呼瑪縣烈士陵園。為紀念蔭正祺烈士,政府將其犧牲地安乾卡村命名為正祺村;將呼瑪縣呼瑪鎮主幹道命名正祺路。

開發大興安嶺(場景說明)

大興安嶺是我國的重要林區,有五億多立方米的蓄積量,是我國社會主義建設和國防建設不可缺少的物資。為保護好這片原始森林,黑龍江省林業廳對大興安嶺林區進行了第三次開發建設。決定建立專業性森林保護機構,第一次沿著古驛道修通了簡易公路,第一次架設了從十二站至漠河的電話線路。黨中央、國務院於1964年2月10日批准並轉發了《開發大興安嶺林區的報告》。在批文中指出“開發大興安嶺林區,是發展我國國民經濟的一項重要任務。”並提出要求“一定要站住腳,一定要取得全勝。”。為保護森林資源、2014年,大興安嶺地區全面停止了商業性採伐,保護森林資源,實施生態建設。

第二部分 寒地黑土特色農業

此處擺放了各種農業生產工具,其中以犁為主:漢代,產生了犁壁,唐代後期出現了曲轅犁。

第一單元孫繩武(1873~1942),原名延昌,字燕堂,浙江紹興人。1913年任呼瑪廳設治局員,1914年任呼瑪縣代理縣知事,1915年被正式任命為呼瑪縣知事,1918年調走。在呼瑪任職6年,他推行實業興邊,招攬人才,招商引資,放荒占墾,辦礦興農,遷建縣治,創辦郵電,發展教育,整飭金融等政略舉措,是呼瑪近代工農業文明的開拓者和奠基人。

李雲書(1867—1935),名厚佑,浙江鎮海人。先後創辦了多家公司和投資金融業。辛亥革命時參與上海光復,任上海總兵站總監。

呼瑪三大公司:1915年,經黑龍江將軍、巡按使朱慶瀾引薦,受呼瑪縣知事孫繩武招商之邀,上海資本家李雲書等3人集資60萬大洋,在古站(今呼瑪鎮)興建了以開墾股份制經營的現代化農場,取名三大墾牧股份有限公司(“三大”指三家大股東,簡稱“三大公司”)。呼瑪縣無償撥地6.6萬畝耕地,公司1915年從美國萬國公司海參崴分公司購置了麥考密克大型拖拉機,為中國最早使用國外先進大型農機具的企業之一。

呼瑪建縣之初,縣知事公署設在金山鎮,是當時呼瑪縣的政治、經濟、文化中心。但金山鎮地處山麓江畔,平曠狹小,被日漸發展的公用和居民建設占盡,再無可開墾利用之地,於是孫繩武開始運籌開發邊疆大計,提出並制訂一套“殖邊墾牧”計畫,打算將縣城遷至古站。正在孫繩武實施遷治大業之計,黑龍江洪水泛濫,金山鎮遭受特大洪災,多數房屋倒塌。

災後,孫繩武請拔修署經費一萬八千元,一面制定興建新縣城的規劃,並隨之呈報黑河道尹。黑河道尹於1914年(民國三年)10月令準。1916年縣公署樓落成剪彩,民房住宅按規劃修建,一時間新建的呼瑪縣城在黑龍江上下游聞名千里。(即原縣武裝部,被確立為省級文保單位,縣委縣政府欲將其打造為史料館,現正運作中)

現代農業生產成就我們看到的這些泥塑模型是呼瑪特產,“呼悅”牌呼瑪老醋的製作過程。

第二單元守土愛鄉鞏固邊防

呼瑪是大興安嶺地區目前唯一的二類革命老區。上世紀60年代末70年代初,在祖國北部邊陲流傳著呼瑪民兵連、三合民兵連、抗大民兵連的傳奇故事。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館吳八老島事件:1967年夏,蘇方在克林諾夫卡地區集結兵力,登上中國的吳八老島。據統計蘇方在中國的吳八老島上先後共出動935人次的全副武裝邊防軍,向正在吳八老島上進行耕種的中國民眾和中國岸上,不斷進行瘋狂的射擊。1969年五月,正在吳八老島上巡邏的中國邊防戰士任久林同志當場犧牲,安葬於十八站烈士陵園,在吳八老島上有紀念碑。

接下來我們所看到的是:在上世紀60年代末70年代初,在祖國北部邊陲的呼瑪民兵的照片、實物等 ,他們“一手拿槍”、“一手拿鋤”,以血肉之軀抗擊對手,捍衛著國家領土完整,民族的尊嚴和人民安康。

這是兩個女知青在黑龍江邊拍攝的一張照片:本是很簡單的個人行為,卻險些成為涉外事件。在中蘇雙方的一次會談中,蘇聯邊防代表就向蘇聯領土拍照這一事實提出抗議,並要求中方今後不要發生類似現象。

中蘇兩國人民的友誼是血肉相連的友誼,是任何人、任何辦法也不能離間的情誼。

血肉的友誼——蘇聯人民搶救呼瑪燒傷兒童的故事:1958年3月的一個傍晚,呼瑪縣正棋村的農婦張利英到江邊去挑水,家裡只留下了一個三歲的兒子孟憲國。小憲國正玩得高興,突然跌倒在火爐上,面部、手臂和胸部都被燒傷了。在十分危急的情況下,只好過到江北岸,請求蘇聯醫生幫助醫治。孩子傷勢很嚴重,唯一的辦法就是給孩子移植皮膚。為此,阿穆爾州的州立醫院開了全院大會,討論給小憲國植皮的問題,護理小憲國的護士菲拉托娃和多洛日基娜說:“我們有為孩子移植自己皮膚的優先權。”經過醫生的精心治療,植皮手術非常成功,孟憲國很快恢復了健康。現孟憲國老人居住在十八站,這些資料都是他本人提供的。

依託兩國人民傳統友誼,中俄建立了戰略合作夥伴關係,呼瑪口岸於1993年5月開通,呼瑪縣與施馬諾夫斯克市建立了友好縣市關係,呼瑪還建立了對俄經濟貿易合作園區,雙方在多領域開展了交流合作。

第三單元 社會發展城鄉巨變

這些是建縣以來歷代代表大會照片。周鐵農在呼瑪視察教育的一張照片:周鐵農:原十一屆全國人大常委會副委員長、民革中央主席即原黑龍江省副省長,為呼瑪博物館提名。

第三部分古驛之路金色傳奇

李金鏞(1835年—1890年),字秋亭,號翼御,江蘇無錫人。1887年,由李鴻章推薦,調往黑龍江籌建漠河金礦,任金礦總辦,1890年積勞成疾,故於漠河任上。清政府為表彰他反抗沙俄盜採和鼎力辦礦的傑出功績,追認他為內閣學士,並批准在其家鄉無錫和漠河為他立祠,以示紀念。因有功於國家和民族,後人稱之為“金聖”。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館走在古驛之路上:雅克薩戰爭時期,自墨爾根至額木爾河口,沿途設驛站25處,踏在您腳下的是由鑄銅和砂金岩,按照貫通呼瑪的各個驛站的微縮比例打造的黃金之路,現在請隨我一同去感受呼瑪金文化的獨特韻味。

採金大場景及採金工具的介紹:呼瑪是全國著名的產金大縣,沙金品位高、儲量大,已探明的黃金儲量約占黑龍江省的一半,有“黃金之鄉”的美譽。

岩金礦石的介紹:現在出現在我們面前的是從呼瑪縣寶盈金礦地下120米深勘探、開採的一塊一噸多重的岩金礦石,含金量達12G左右。

走進金山鎮場景的介紹(內含光影成像和漠河金礦的微縮小場景、二道盤查場景):呼瑪金山鎮因興隆溝金礦的開採,礦工、商民劇增,房屋鱗次櫛(zhi)比,碼頭上船隻往來穿梭,街道上商號、飯館、當鋪、寶局、妓院應有盡有,一時極度繁華,當時人們稱之為“東方小巴黎”、“大大金山鎮、小小哈爾濱”。

第一單元 野蠻掠奪黃金之殤

官府在二道盤查設卡搜刮場景(說明)

清光緒初年漠河一帶發現金礦至今150多年,偽滿洲國成立後,日寇為了更多掠奪我國黃金,於1934年5月成立採金株式會社、金礦作業所等組織,實行黃金壟斷。

第二單元 工藝改進黃金之暘

呼瑪縣黃金公司是呼瑪縣的地方國有採金企業,創全省縣級地方國營黃金生產企業的最好水平。在全國黃金工作會議上,縣黃金管理局局長、黃金公司經理盧振清受到國務院總理李鵬的接見。

上世紀90年代,因資源枯竭和生態保護,沙金全面禁采,呼瑪悠久凝重的採金歷史積澱成獨特的呼瑪採金文化。

第四部分綠水青山物華天寶

黑龍江、嫩江、呼瑪河如血脈貫穿呼瑪全境。億萬年來,大興安嶺經歷了滄海桑田的變遷,地殼運動、火山爆發、江河易道......,為我們留下了寶貴的地質財富和壯麗的自然景觀。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館《自然造化,偉力驚天》。此處使用LED技術演示火山噴發的奇觀,讓我們親歷呼瑪地質地貌的形成。

大興安嶺地區氣候由溫暖變為乾燥和嚴寒。一些動物因無法適應新環境而逐漸滅絕,山嶺上又重新出現了龐大的動物群,其中有猛獁象,披毛犀、東北野牛等大型食草動物。

東北野牛、王氏水牛化石,東北地區的種類和數量最多,它們多屬於寒溫帶動物。東北野牛化石在松嫩平原最為常見

披毛犀肩高約2米左右,體重平均1.8噸,與現存的印度犀牛體型相當;有兩隻扁平的角,可以推開雪來吃草;用來在寒冷的環境保持溫暖。

猛獁象,又名長毛象,一般身高5米、體重10噸,以草和灌木葉子為食。此處陳列的是猛獁象骨架,周邊是第四紀冰川雪域極地的環境。

(展櫃內)1997年9月14日,大興安嶺呼瑪縣韓家園鎮居民王慶雲在十六站附近的採金點5米深凍土層中發現七塊猛獁象遺骨,骨質均未石化。

呼瑪旅遊:大自然創造出豐富的地質奇觀,在呼瑪境內,最典型的就有迎門砬子、畫山、八十里大灣和呼瑪河自然保護區、綽納河自然保護區、嫩江源頭濕地等,為人們旅遊、休閒、度假提供了極佳的去處。呼瑪旅遊資源豐富獨特,它所能展現給你的自然、古樸、粗獷和神奇的景觀,只有親臨其境才能體驗其中魅力。

大自然賦予了呼瑪靈山秀水,也為動植物打造了千年不朽的自然生命場。呼瑪是生物資源的寶庫,珍禽異獸出沒於林海雪原,“三花五羅十八子”等魚類聞名遐爾,特色山野菜、野生漿果蜚聲海外,馳名北藥漫山遍野。

第五部分大嶺獵神穿越時空

鄂倫春族世代以打獵為生,素以“一人一匹馬,一人一桿槍,能騎善射”著稱於世,被稱之為“興安獵神” 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館主要分布在內蒙古自治區呼倫貝爾鄂倫春自治旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗和黑龍江省黑河市遜克縣、璦琿區以及大興安嶺地區呼瑪縣、塔河縣和伊春地區的嘉蔭縣等。經第五次人口普查,全國鄂倫春族人口8196人。

這裡的LED螢幕里播放的是鄂倫春族生產生活的場景。

鄂倫春語屬阿爾泰語系,滿—通古斯語族中的通古斯語支。

薩滿祭司木偶,獵槍,搖籃,剪紙多為雲紋圖案,民間藝術團照片(成立於2006年,是迄今為止黑龍江省唯一的鄂倫春族民間藝術團。成立以來,多次參加國內大型文藝演出活動,深受國內外專家學者和藝術界人士的好評,為傳承鄂倫春文化做出了突出貢獻。黑龍江省鄂倫春研究會顧問、大興安嶺鄂倫春研究會副會長關金芳,參與組建了白銀納鄉鄂倫春民間藝術團)

獸皮服飾,保暖性好,耐用,用鹿皮勁縫製而成。薩滿服用袍皮製成。

關扣妮:鄂倫春族著名的民間藝人、民間歌手、全國鄂倫春族唯一的薩滿,國家級薩滿文化代表性傳承人,黑龍江省級鄂倫春族薩滿舞、呂日格仁舞、薩滿祭祀等非物質文化遺產保護項目的代表性傳承人,對鄂倫春族文化遺產的繼承和傳播做出了巨大貢獻。

關金芳:黑龍江省鄂倫春研究會顧問、大興安嶺鄂倫春研究會副會長。蒐集創作大量的鄂倫春歌舞,是鄂倫春族剪紙、傳統服飾、薩滿服飾、贊達仁、薩滿舞、呂日格仁舞等黑龍江省級非物質文化遺產保護項目的代表性傳承人。

鄂倫春飲酒、跳舞場景(場景說明)

鄂倫春人自古以來就有祭火神的習俗,每到年節或吉日,家家都要在自家門前攏起一堆篝火,焚香跪拜禱告,以求平安,飯前也要向火塘灑酒拋肉,以示供奉。“古倫木沓”節是鄂倫春族非物質文化遺產,意為祭祀火神活動內容豐富多彩:夜間,攏上篝火請薩滿跳神,祭神祭祖;白天,舉行賽馬、射箭、射擊、摔跤、歌舞等文體活動。

薩滿雕塑說明

鄂倫春族信奉具有萬物有靈的薩滿教。薩滿的宗教形式表現自然崇拜、圖騰崇拜、火神崇拜、祖先崇拜。“薩滿”被稱作“巫醫”也是人和神之間的使者,原始而又神秘,反映了鄂倫春人樸素悠遠的宗教觀念。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館樺樹皮船船體小而且非常輕,而且行駛起來沒有聲音比較容易靠近獵物,方便攜帶,一般在小的河道可以把船扣在肩上拿著走。

撮羅子也稱斜仁柱,是鄂倫春人的原始住屋,外面一般由狍皮、樺樹皮覆蓋,內有三面睡鋪,與門口正對的是家裡的男人住的地方,上面懸掛著神像、神偶等,家裡的女人是絕對碰不得的,旁邊的是妻子和子女住的地方,中間用架子懸掛鐵鍋用以做飯和取暖。

獵場鄂倫春狩景(場景說明)

鄂倫春人在漫長的歷史發展中形成了獨具特色的狩獵文化。狩獵人的馬匹體形較小,但行動敏捷,耐力好。四季散放,冰天雪地的冬季,馬能扒雪找草吃,刨冰找水喝。獵狗是鄂倫春族人狩獵生產中的重要幫手。就是在生產工具先進的今天,它仍然是獵民的忠實守衛者。

現在我們所看到的是按照真實比例製作的下山定居時政府為鄂倫春人建造的房屋模型。鄂倫春族是我國北方的古老民族,元代稱“林中百姓”,明代稱“北山野人”,清代稱“索倫部”。上世紀五十年代,在黨和政府的關懷下,呼瑪鄂倫春族下山定居,結束了遊獵生活,實現了從原始社會到社會主義社會的歷史性跨越。

2009年至2015年,為解決鄂倫春人住房老化、條件差的情況,在呼瑪縣白銀納鄉分兩期建成樓房7棟、平房20棟,137戶鄂倫春人全部搬入精裝修住宅,同時落成的還有一萬平米的鄂倫春族文化廣場,極大地豐富了日常生活。

通過此次參觀,希望大家能對鄂倫春族有進一步的了解,期待越來越多的有志之士加入保護、傳承鄂倫春民族文化的行列,為保護鄂倫春民族文化奠定堅實基礎。

第六部分廣闊天地大有作為

從1969到1971年,近六千名知識青年懷揣革命理想,帶著火熱激情,告別親人,從上海,齊齊哈爾、北安、內蒙古等地,千里迢迢來到了呼瑪。會同兩千多名當地知青,開始了長達十年的為呼瑪人民的艱苦創業。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館“毛澤東號”是解放戰爭期間承擔運送部隊和戰爭物資的機車,是唯一一個用主席的名字命名的機車,能乘坐“毛澤東號”那是非常光榮的。為鼓勵東北知青,當時特別調遣了“毛澤東號”送知青。石庫門是上海的代表性建築。

圖片故事:這張照片在當時上海各大報紙上進行了轉載刊發,是上海解放日報記者、著名攝影家畢品富拍攝的,他的兒子畢英華就是隨著這趟列車來到呼瑪金山公社察哈彥大隊。大家注意到列車車廂旁上海汾陽中學的牌子了嗎?1968年12月,為回響毛澤東的最高指示,上海市委會決定,本市所有尚未分配的中學畢業生採取“一片紅”政策:除極少數身體殘疾和家庭有特殊困難外,總計50.7萬人,全部動員上山下鄉。期間,上海市革委會推出了幾個集體插隊知青點的試驗樣板,在全市每個縣區都提前選了幾個學校的69屆國中畢業生作為試點,採用一個學校、一個班、一個方向(黑龍江省邊境地區)、一個地點的“四個一”集體插隊落戶方法,徐匯區汾陽中學1969屆國中畢業生都被分配到呼瑪縣金山公社插隊。

第七部分青春無悔歲月如歌

本單元主要採用以圖片,燈箱的形式展示,設定“知青屋”場景,知青使用的工具,生活用品。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館黨的十一屆三中全會後,他們陸續返城,開始了人生新的起點。他們始終情系呼瑪熱土,感恩呼瑪人民,思念曾同甘共苦、關愛他們伴隨他們成長的父老鄉親。知青返城30年,在地委、縣委領導的積極努力下,成立了知青聯誼會,上海市浦東育華集團學校校長高妙根任會長。許多知青在聯誼會的促動下,有了更多的渠道投身呼瑪建設:張大東為大興安嶺百姓看心臟病並為上海求醫的呼瑪人提供幫助。

毛三妹的故事:賀兆坤在文匯報上發表的《荷鋤三十載》,記錄了三卡知青毛三妹紮根呼瑪邊疆的故事,引起了崔永元的注意,《實話實說》欄目組以此錄製了一期節目,但由於知青的話題太沉重而未能播放。對於知青們的付出和貢獻,呼瑪人民不會忘記,呼瑪的歷史將永遠銘記。在這裡,我們用雕塑藝術形式將呼瑪人民與知青的友誼深情定格。用一面牆把知青的形象和知青的名字記錄在呼瑪博物館。

第八部分 科學發展走向未來

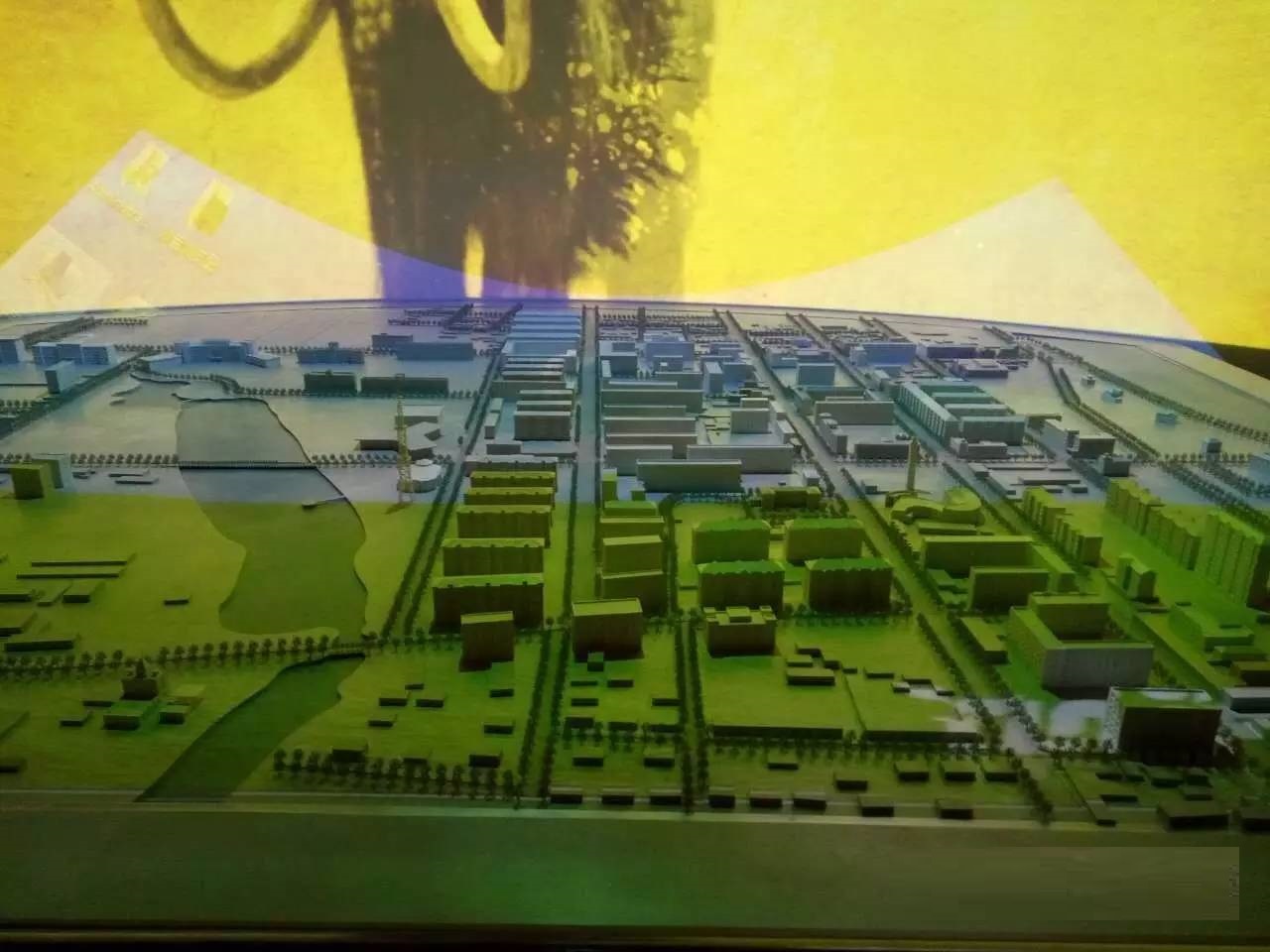

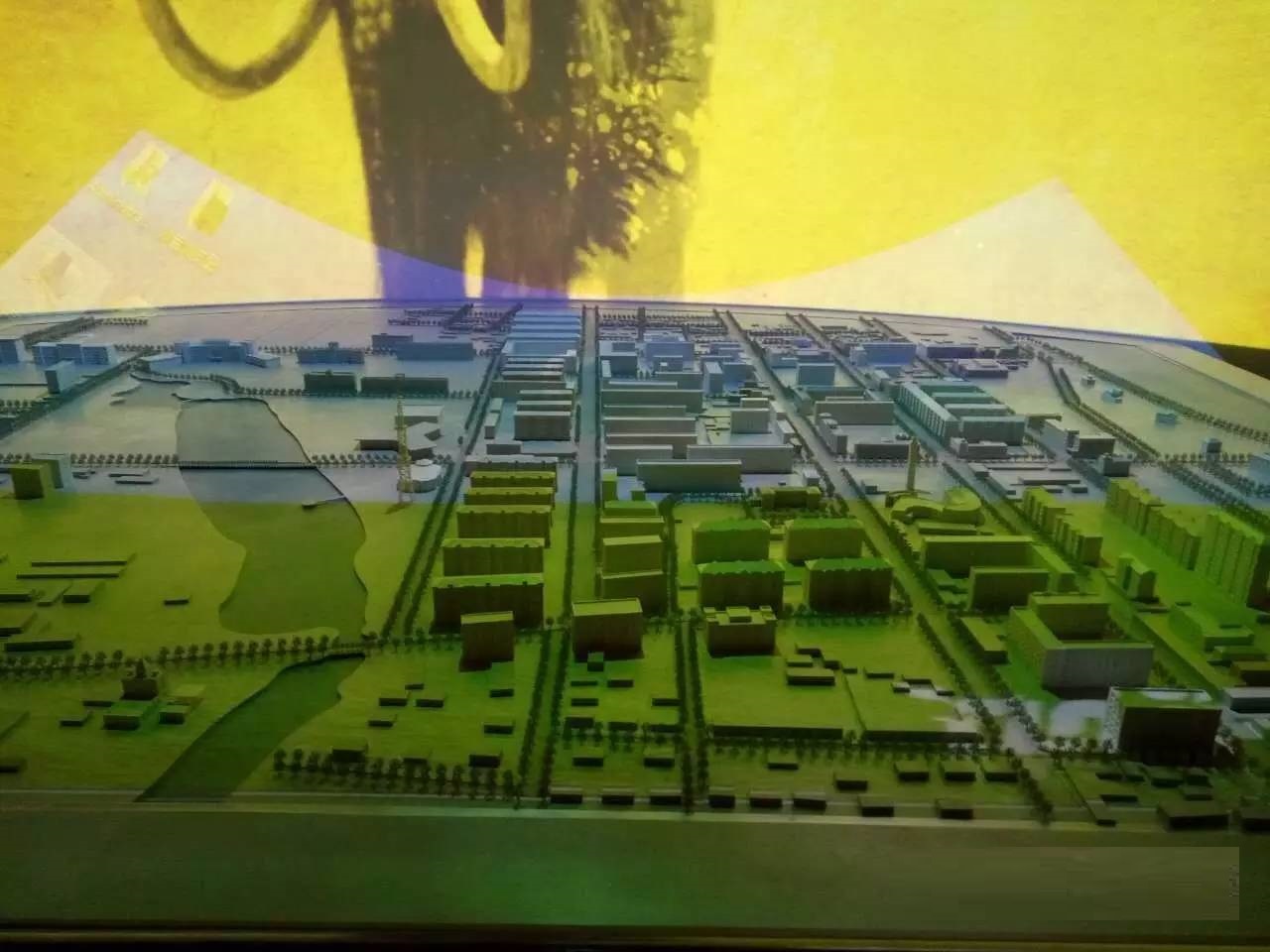

呼瑪局部縣域圖的地貌沙盤及呼瑪城鎮塑像投影。 呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館

呼瑪博物館經過一代代呼瑪人的不懈努力和奮鬥,呼瑪發生了也正發生著巨變。今天,呼瑪縣委、縣政府以卓越的膽識和巨大的魄力,立足現實,放眼未來,描繪著呼瑪的宏偉藍圖,帶領全縣人民解放思想,與時俱進,在全面建成小康社會,打造“宜居、宜業、宜游,濱水型、生態型、花園式新呼瑪”的征程上闊步前行,走向輝煌。

展館地址

黑龍江省大興安嶺地區呼瑪縣正棋路71號

呼瑪博物館