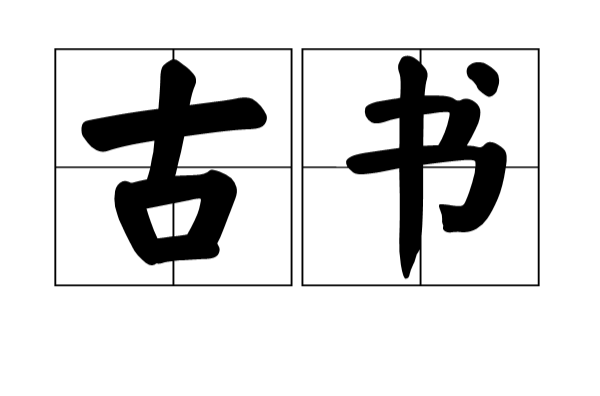

基本含義

指古文尚書。《

漢書·

王莽傳上》:“徵天下通一藝教授十一人以上,及有逸《禮》、古《書》……史篇文字,通知其意者,皆詣公車。”

泛稱傳世的古籍。晉

葛洪《抱朴子·鈞世》:“然古書者雖多,未必盡美。”

宋

曾鞏《<列女傳目錄>序》:“自 唐 之亂,古書之在者少矣。”

曹禺《北京人》第一幕:“桌上有一盆佛手……兩三本古書。”亦專指經史之外的古代著作。

明

胡應麟《少室山房筆叢·

經籍會通二·述類例》:“書作於經史間,而非經史可附者,概曰古書。”

指隸書以前的古代字型。唐

張懷瓘《書斷上·八分》:“既言古書,豈得稱隸。”

指古人手書。元

虞集《題吾子行小篆卷後》:“

丹書所載,器亡文存,所尤可思者,古書之不可復見也。”

早期遺蹟

儘管回族主體的形成是到了元代才開始的,到了

元代之後才有大量的被稱為回回人的中亞各族穆斯林的東遷,但從共同的居住區域門“

蕃坊”人共同的語言(通用漢語並夾雜有阿拉伯語或波斯語等辭彙入共同的心理素質(屬穆斯林)和共同的經濟生活(大多數經商)來看,唐宋時期與漢族和其他民族互通婚姻的“五世土生蕃客”們,或者說兩往後出生的六世、七世、八世蕃客後裔,雖不能與今天的回族完全相一致,但按早期回族來理解也是比較準確的。因為在元代之前,這些早期回族的人數已具備相當規模。在宋元之交的詞家周密的《齊東野語》中記載著1236年(南宋理宗瑞平三年)蒙古軍進攻襄陽時,宋襄陽的宋軍中有

回回兵。周密的《

癸辛雜識》續集下《盜馬踏淺》條,記載著1274年(南宋度宗鹹淳十年)蒙古軍渡江南時,宋軍中的回回兵,常從江水淺處潛渡至江北盜蒙古軍馬,有時所盜馬多至三、四百匹。從所盜馬數可知此兵不在少數。另據宋無名 氏《昭忠錄》記載:“1235年(南來理宗瑞平二年),蒙古太子闊瑞率兵五十萬,由寶雞南面的

大散關南攻。宋將

曹友聞率兵在西州(今陝西勉縣)南大安(今寧強縣北人雞冠山、

回回寨一帶拒戰。

曹友聞是甘肅天水人,為宋初名將

曹彬之後,先任天水軍教授。1234年蒙古軍滅金後,宋政府令曹友聞招募忠義軍備防。曹所招的兵中有一部分是投降蒙婢的金將武仙、

汪世顯部下的

回回西夏十八族中不肯投降的官兵。蒙古軍滅西夏在1227年,在此之前的一個長的時期中,說明西夏境內已形成了早期的回族。所以,《昭忠錄》中記載曹友聞所招募的忠義軍中有回回兵,且稱之為族,是有一定道理的。當時官都曾消滅蒙古軍10餘萬,從中也可估計出回回兵不在少數,再加上已有回回寨的地名。說明回族確實已初步形成。另外,由於北宋時西夏本身占據著絲綢之路的大動脈河西走廊,所以中外商人中穆斯林很多。早在10世紀前半期,伊斯蘭教的呼羅珊王阿布·哈森·納沙爾(913—942年),曾企圖殺掉在

撒馬爾罕的五百摩尼教徒,高昌回鶻王知道後,派人警告說:“在我國中伊斯蘭教三倍於在你國中的摩尼教徒J果你們殺死一個摩尼教徒,我將把國中的伊斯蘭教徒加以監視,甚至殺了。”(見阿拉伯人奈丁《群書類述入馬蘇第《黃金草原》、福慮格爾《摩尼師及其著作》等書》事情發生在五代時期。說明緊連河西走廊的吐魯番等地,已分布有大量的穆斯林。]元曲中有演宋、夏戰爭的《狄青復奪衣襖東》一劇,劇中就有河西

回回兵。在西夏滅亡(1227年)不到半個世紀時,馬可波羅來到

河西走廊,當時敦煌、張掖等地都居住著伊斯蘭教徒。所以有的學者認為,中原回族形成的時間不遲於十二世紀晚期,而長安等地回族的形成可能更早些。這種觀點不無道理。

在元代以前形成的早期回族的問題上,這裡需要補充兩點。一是由於唐宋時期的早期回族和回族先民形成回族的條件和機遇沒有元代那樣的大環境優越,所以當時許多穆斯林的後代,包括“五世蕃客”們漢化的現象比較嚴重,原因是多方面的,但事實卻是存在的,包括許多早期回族穆斯林的後代,甚至這些有阿拉伯、波斯血統的回族名人本身就有濃郁的漢文化氣息,由於當時這些後代與

伊斯蘭文化聯繫不多,所以受漢文化影響大,相當一部分的唐宋穆斯林後代(包括穆斯林名人的後代)融人了今天的漢族。還比如,在西安近郊的漢族中,康、安、曹、米、何等姓為數不少,古代就有人研究其得姓淵源的。如《通鑑》卷248武宗

會昌六年條有“夏州節度使米暨”,註:“

米姓出於西域康居,枝庶分為米國,復人中國,子孫遂以為姓。”

又如宋鄧名世《

古今姓氏書辨證》說:“西域米國胡人人中國者,因以為姓。”近代也有人對西安漢族中的康、曹、史、安等姓氏進行過研究,認為皆出於九姓胡。而從明清兩代在西安地區留存的有關回族伊斯蘭教的碑石看,立碑人多為安、石、米、何等姓。另一方面,西安回民中安、米、

何姓較多,至今仍為大姓。而在西安近郊的一些地名中,有南、康村、史家灣、曹家廟、南J何村等,而米家崖、東、西曹里村在清末

回民起義遷出前一直都是回族村可見早在唐宋時期,由於互通婚姻等原因,就形成了“

回回中有漢人,漢人中有回回”的局面。二是按照阿拉伯、波斯中亞等地商人在中國長期發展的情況看,逐漸在中國形成一個新民族是完全可能的。但回族整體和主體的全面形成卻是由於蒙古貴族的西征,回國人的東遷,從而構成回回民族今天的大體框架和結構分布,所以說,今天回族的祖先不只是唐宋穆斯林商人的後裔,更多的則是蒙古西征軍強迫東移的大量的穆斯林後裔。

計量單位

甲骨文時代,文字刻在龜甲或獸骨上,龜甲獸骨是用“片”來作單位的。從周、秦到漢,字大都寫在竹片木條上,竹片稱為簡,木條稱為牘。把若干簡、牘用牛皮繩子串起來,就是“冊”。這種牛皮繩子稱為“韋”。“冊”這個字就是一個象形字,很象牛皮繩把竹木片串連起來。把書籍一冊一冊放在竹編的籮筐里,裝滿一筐的書叫做一“部”。在

簡牘上寫字的同時,還把字寫在絲織品上,這種書稱為帛書。把這種寫了字的帛捲成筒形,有軸可以舒展,每一筒就叫“卷”。明胡應麟說:“凡書,唐以前皆為捲軸,蓋今世所謂一卷即古之一軸,”書每五卷或十卷放在一起,用一塊帙(布或帛)蓋上,這五卷或十卷書就為“帙”。“卷帙浩繁”就是指書籍數量多。

造紙術印刷術發明後,一本一本的書出現了,但其計量單位仍沿用了冊、部、卷等名稱。

注釋方式

注釋,顧名思義,當然是解答疏導正文中不甚清楚的問題。古書的注釋大體可以分為兩大類,即隨文釋義的註疏和通釋語義的專著。

古書注釋

古書注釋先說前者。

隨文釋義的註疏向來有很多名稱,最初叫做“傳”,叫做“說”,“解”,也稱為“詁”“訓”,後來又有 “箋”、“注”、“詮”、“述”、“學”、“訂”、“校”、“考”、“證”、“微”、“隱”、“疑”、“義”、“疏”,“音義”“章句”等別名。

這些名稱有的名

異實同,有的意義微殊,有的互相結合,成為新的名稱,如“訓詁”“詁訓”“

解詁”“校注”“

義疏”“疏證”等,其用途各不相同。現試舉主要者一二:

傳,即傳授講解的意思,《

春秋》有三傳(《左氏傳》、《

公羊傳》、《

穀梁傳》)。傳有的闡明大義,有的引申未言之意,有的逐句解釋。古語云“聖人作其書,賢者作其傳”。傳有內傳、外傳、大傳、小傳、補傳、集傳之分。

注,取義於如水注物,對文字古奧、文義艱深之處,略疏典故。注也是現在通用的注釋名詞。

註疏的內容大致有:1.解釋字義,2.串講文意,3.分析名讀,4.

校勘文字,5.闡述語法,6.說明修辭手段,7.詮解成語典故,8.考證古音古義,9.敘事考史,10.記述說川,11.發凡起例。就形式而言又可分成八類。1.注和疏(注只釋、疏兼釋注),2.釋義和敘事,3.他注和自注,4.補註和集注。

再說通釋語義的專著。

所謂通釋語義的專著,是對隨文釋義的註疏說的。兩者都是釋義的書,但所釋的義和釋義的方法卻都有些不同。後者所釋的義被局限在某種語言環境中,即只是某一詞語在某一書或某一句中的意義,它和這個詞語在別的書或別的句中的含義一定相同。就釋義的方法來說,註疏的釋義是隨文而釋,不必考慮這個詞語在別的書或別的句中所含的各種不同的意義。通釋語義的專著剛好相反,它所釋的義並不局限於某一書,更不局限於某一句中的含義,而是某一詞語常用的、基本的或全部的含義。因此,它的釋義方法就不應隨文而釋,而要一面研究各個詞語的含義,

融會貫通,給以準確的、簡明的解釋。但有些書既隨文釋義,又

通釋群書,其體式介乎註疏與專著之間,如《經黃釋文》、《

讀書雜誌》、《

經義述聞》、《群經平議》、《諸子平議》等。還有一種情況,在隨文釋義的註疏著作中有通論、序錄,這種通論與序錄大部可以納入通釋語義一類。

通釋語義的專著在我國是很多的,按其內容看可分為專釋語義、音義兼注、形音義合解三大類。此種專著中多為工具書。從一部古書中挖掘出更多的精華,為後人易讀易懂,是歷代學者所付出的辛勤勞動。古人曾說,著書難,注書更難。因為注釋者必須對一字一事追本溯源,多方考察,具有博大精深的學識,飽覽群書的閱歷,探微究疑的鑽研精神。他們所費的功夫要超出作者好幾倍,有的為此傾注了畢生的精力。

酈道元為注《

水經》,跋山涉水、考異辨難,訂正訛誤,使《水經》這部書煥然生色,而《

水經注》本身也成為規模更為宏大的科學著作,這已經超出注釋的範圍了。

古書注釋

古書注釋

古書注釋

古書注釋