厝姓源於子姓,出自春秋初期宋國太宰華督之後裔,屬於以歷史事件為氏。

基本介紹

- 中文名:厝

- 拼音:cuò

- 注音:ㄘㄨㄛˋ

- 釋義:姓

基本介紹,姓氏淵源,第一個淵源,第二個淵源,得姓始祖,遷徙分布,郡望堂號,郡望,堂號,

基本介紹

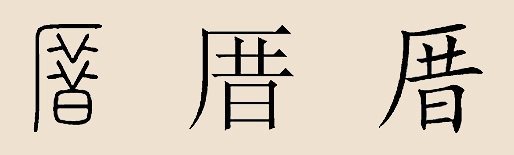

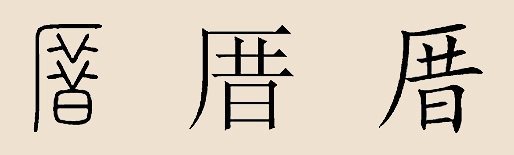

厝[厝、錯,讀音作cuò(ㄘㄨㄛˋ)]

姓氏淵源

第一個淵源

子華督,字華父,是宋戴公子撝的孫子,安徽濉溪人,為商湯的後代之一,官至宋國太宰(宰相)。在史籍《古今姓氏書辨證》中認為:正考父的兒子華督,才是第一個以華為姓的人:“出自子姓,宋戴公孫督,字華父,相宋公,因自立為華氏。” 在史籍《左傳》和《史記·宋世家》中都記載,宋宣公子力在逝世的時候,把君位讓給了弟弟宋穆公子和,因此在宋穆公逝世前,又把君位還給宋宣公的兒子與夷,是為宋殤公,並把自己的兒子子馮送到了鄭國息養,不希望子馮與子與夷掙搶君位。宋殤公初立的時候,鄭莊公姬寤生已經平定了國內之亂,開始向周王朝的權威地位挑戰,他先是收割了周桓王姬林領地內的莊稼,然後擊敗了前來問罪的周王朝的親軍,甚至箭傷周桓王,其勢之盛,莫可當也。後來衛國發生“州吁之亂”的時候,公子姬州吁為了樹立威信,要送鄭公子段回國,以控制鄭國。姬州吁派人對宋殤公說:“公子馮在鄭國,對你很是不利,請你和我一起討伐鄭國吧。”宋殤公也總覺得堂弟子馮是個大威脅,便同意了姬州吁的請求。姬州吁送公子段回鄭國為君的目的並沒有達到,宋國反倒和鄭國結了怨,於是兩國連年征戰,百姓疲敝。史書上說:宋殤公在位十年,共打了十一次仗,國財大耗,引起了國人的強烈不滿。眼見鄭國的力量越來越強大,太宰子華督想改善宋國與鄭國的關係,同時在國內攫取大權。但是,子華督沒有得到宋殤公的支持,大司馬孔父嘉拒絕子華督的建議。因為宋穆公在臨死時,把宋殤公託付給了孔父嘉,所以孔父嘉算得上是宋殤公的保護人,在宋國權勢熏天。為此,子華督動了殺機。他利用國人對連年戰事的不滿情緒,煽動國人說:“大家看,連年戰禍,得不償失,這都是司馬孔父嘉的錯!”聳動憤怒的國人哄起,在周桓王十年(公元前710年)殺了孔父嘉,子華督乘機還霸占了孔父嘉的妻妾。這在史籍《史記》上有記載:“十年,華督攻孔父,取其妻。”子華督擅自慫恿國人殺大司馬孔父嘉,引起宋殤公的極大的震怒,親自赴華府問罪。子華督假稱有病,卻命兵士伺守家門口,宋殤公一到,亂兵群起,轟散侍衛,大家一擁而上,宋殤公死在亂軍之中。子華督一不做二不休,把宋殤公也給殺了以後,立即從鄭國接回公子馮,立為宋莊公。子華督自己仍為太宰,他以珠寶分賂各諸侯國,大家當然無不受納,因此齊釐公、魯隱公、鄭莊公一起在稷山(今山西運城稷山)確定了宋莊公的合法地位,任子華督為宋國國相。子華督此後以自己的字“華父”之首字為氏,始有華氏之族。這一歷史事件,在正史上稱作“華督之亂”、“華督弒君”,因此其後裔子孫中有對其事持異見,遂以該事件為姓氏者,不稱華氏,而稱錯氏。

在春秋時期,“錯”字即“厝”字,因此亦稱厝氏。厝氏、華氏、錯氏、孔氏皆是同宗同源,世代相傳至今。

註:

子華督屠戮孔父嘉,使孔父嘉的族人此後在宋國無法立足,子嗣們四散奔逃各諸侯國。但其中的一支逃至魯國定居,數代之後出了位孔子,成為萬世師表,使孔氏一族由此再次發揚光大,算得上是“華督弒君”的副產品,實為子華督始料所不及。

第二個淵源

源於職業,出自五代十國後期閩粵地區建築工匠厝師,屬於以職業稱謂為氏。“厝”字,在古代是指“厲石”,就是堅硬的岩石,如花崗岩、灰岩、石英岩、輝綠岩之類。古人以“厝”為頑石,以能攻克頑石為尚,表達出一種頑強的毅力,因此在典籍《詩》中稱讚道:“他山之石,可以為厝。”因此,“厝”可以用來磨刀、斧、劍等,為形聲字。到五代十國時期以後,大批中原人為避戰禍,南遷至嶺南地區息居,他們堅忍不拔,克服種種困難開山架橋,在廣東、福建一帶的閩粵之地建造起人居環境,並將成片的房屋、家園稱作“厝”,稱那些了不起的建築工匠為“厝師”。

在歷代厝師的後裔子孫及弟子中,皆有以職業稱謂為姓氏者,稱厝氏,世代相傳至今,主要分布在今東南沿海地區。

得姓始祖

子華督。

遷徙分布

厝氏是一個多源流的古老姓氏群體,但在今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前三千位,在台灣省則未列入當局“內政部民政總署”在2005年2月28日對台閩地區進行的姓氏統計程式,多以鄒城、魯郡、晉江為郡望。

郡望堂號

郡望

鄒城郡:即今山東省濟寧市下轄鄒城市。商朝時期屬奄國。周克商滅奄,封顓頊玄孫陸終第五子晏安之苗裔曹俠於該地,國號邾,附庸於魯國。秦始皇統一中國後始設騶縣,隸屬薛郡,基本沿襲邾國封境,新莽時期一度廢騶縣設騶亭,後不久恢復。至北齊時期廢平陽縣。隋朝時期廢高平縣後,騶縣境域大致東北起尼山、昌平山;西瀕泗河,西南至鳧山西麓,南陽湖畔;南抵界河;東括鳳凰山。唐朝初期初改騶為鄒,屬河南道兗州魯郡。宋神宗熙寧五年~元豐六年(公元1072~1083年)曾將鄒縣設定為鎮,宋元豐七年(甲子,公元1084年)復設鄒縣,明清沿襲。明嘉靖四年(乙酉,公元1525年)出版的《鄒縣地理志》記載:“地方二百餘里,縱廣七十里,橫一百五十里”。明萬曆三十九年(辛亥,公元1611年)出版的《鄒縣誌》記載:“四境仍三百里,廣一百里,袤八十里。東南至滕縣卞莊迤東黃家莊界七十五里,東南至滕縣王村界七十里,南至滕縣界河界五十里;西南至濟寧州圈裡界七十里,魚台界七十五里;西至濟寧州、滋陽縣橫河集迤西泗河東岸三十五里;西北至滋陽縣施村迤北小施村界三十里;北至曲阜縣鳧村迤北苗家莊界二十五里;東北至泗水縣界南信集以東土門村五十里,費縣界七十五里”。清光緒三十三年(丁未,公元1907年)出版的《鄒縣鄉土志》記載:東至東圈裡九十里入滕縣界;西至業莊三十五里入濟寧州界;南至界河五十里入滕縣界;北至鳧村二十五里入曲阜縣界;東南至北王村六十里入滕縣界;西北至施村三十五里入滋陽縣界;西南至南薄梁六十五里入魚台縣界;東北至三教灣六十五里入泗水縣界。四境周三百餘里,東西廣一百二十五里,南北袤七十五里。民國時期,鄒縣境域基本沿襲清末。民國二十八年(己卯,公元1939年),鄒縣境內正式建立人民政權至建國初,鄒縣周圍邊區曾設過幾個縣級行政區,境域多次變動:民國三十三年(甲申,公元1944年)10月,設立鳧山縣,轄鄒縣落陵、太平、石牆、郭里四個區(丙戌,公元1946年4~10月,撤鳧山縣期間又劃回鄒縣)。民國三十四年(乙酉,公元1945年)10月,將鄒縣十一區撤銷,十二區劃歸曲阜縣;將第三、七、九區和蘆山區劃歸泗水縣。民國三十七年(戊子,公元1948年),將澹臺墓至小疃一帶及泗河以西共四十六個村劃歸滋陽縣(今山東兗州)。1949年8月,將鄒縣尚河區八十個村莊、張莊區的三十三個村莊劃歸新設的白彥縣;將鄒縣連青區兩個聯防共二十三個村莊劃歸滕縣;同時,落陵區及石牆區一個聯防共六十一個村莊又劃歸鄒縣。1953年8月,撤銷白彥縣,將其城前區九十一個村莊及尚河區八十個村莊劃歸鄒縣。1956年3月,撤銷鳧山縣,其石牆、郭里、太平三個區的三十三個鄉、一百七十六個村莊又劃歸鄒縣;同時把郭里區北部的北薄、南薄兩鄉及黃路橋、路家莊、小莊、馬坡等村莊劃屬新設的微山縣。1958年10月,將香城公社原唐林、黨山、瓦峪、西南嶺四個小鄉的三十三個村莊及看莊公社的唐樓、後棗、榆園、張莊、楊莊、小萬院六個村莊劃歸滕縣。1959年,東安上村由曲阜縣劃歸鄒縣。1960年12月,將尼山水庫區的蘇家村、趙家村、王家村、劉家樓、東魯源、西魯源、黃土、李家寨八個村劃歸曲阜縣。1968年9月,又將尼山水庫區的張馬莊、新村、南王、東龍、西龍、長座、東官、西官、顏母莊、宮家樓十個村劃歸曲阜縣。此後,鄒城市境域至今未有變化。

魯 郡:亦稱魯國、魯國郡、東魯郡。西漢朝初期,漢高祖將秦朝原來的薛郡改為魯國,治所在魯縣(今山東曲阜)。三國時期的曹魏政權以及晉朝時期改為魯郡,其時轄地在今山東省曲阜、泗水、滋陽一帶地區。南北朝時期的北齊政權又改其為任城郡。另外,隋朝時期也有個魯州魯郡,改魯縣為汶陽縣,繼而恢復曲阜原名,治所在兗州。唐朝時期有個兗州魯郡,雖然轄有曲阜,治所亦在兗州,而將原魯國郡治遷至今山東省的滋縣(今山東德州陵縣滋鎮)。

晉 江:晉江是1980年以前大泉州的通稱,原來的泉州僅指鯉城區一地。原來的泉州市政府叫晉江地區行政公署。泉州是從晉朝開始中原人士因戰亂搬遷至此,懷念晉地,將居住地的河流命名為晉江,而居住地則因該江得名。歷史上,泉州與晉江基本說的是一回事。泉州歷史悠久。早在新石器時代,就有人類在這裡勞動生息。泉州夏禹時屬揚州城,周時為七閩地,春秋戰國時為越地。從秦朝到隋朝的八百餘年間,先後屬閩中郡、閩越郡、閩越國、建安郡、閩州等所轄。秦漢時,中原漢族人民逐漸南移,此處初辟蒿萊。公元四世紀初,中原戰亂頻繁,晉人大批南遷,他們帶來了中原先進的生產工具、技術和文化,使泉州得到進一步的開發。唐朝初年,歸武榮州所轄,唐景雲二年(辛亥,公元711年),武榮州始改名為泉州。唐朝泉州設定初期,轄晉江、南安、龍溪、莆田、仙遊五縣,唐開元二十九年(辛巳,公元741年)與漳州分治,龍溪歸其所轄。唐朝中葉的“安史之亂”給中原造成嚴重的災難,中原人民進一步避亂南遷,經濟文化中心轉移,促進泉州進一步繁榮。史載唐大曆年間,泉州“文風大盛”、書院林立,一些著名的寺院如明心寺、法雲寺、普照寺等,均建於此時。經濟上,泉州已逐漸成為南方重要的大港口,天佑午間,已是一個車旅輻輳、商賈雲集,“雲山百越路、市井十州人”的國際港城,與交州(今越南河內)、廣州、明州(今浙江寧波)並稱為全國四大港口。五代時期,後漢乾佑二年(己酉,公元949年),泉州稱清源郡。後周顯德二年(乙卯,公元955年),轄晉江、南安、莆田、仙遊、同安、德化、永春、清溪(後稱安溪)、長泰九縣。宋朝太平興國六年(辛巳,公元981年),莆田、仙遊兩縣為興化郡,長泰歸漳州,泉州轄晉江、南安、同安、德化、永春、安溪、惠安七縣。北宋時期在泉州設市舶司,專管海外貿易。南宋朝廷偏都臨安(杭州)後,泉州成為與廣州並駕齊驅的全國兩大商港。宋景炎三年(戊寅,公元1278年)至元朝大德二年(戊戌,公元1298年)的二十年間,先後四次在泉州置福建中書省衙,泉州改為泉州路。元大德二年改為泉中府,元延佑元年(甲寅,公元1314年)復立泉州分省,泉州成為“漲海聲中萬國商”的東方第一大港,與埃及的亞歷山大港並稱為“世界最大的貿易港”,同世界上一百多個國家和地區有貿易往來。明朝時期,全國分為十三個布政司,統領各地府、縣。明洪武元年(戊申,公元1368年)改稱泉州府,屬福建布政使司,轄晉江、南安、惠安、安溪、永春、德化、同安七縣。清承明制,全國分為十五省,實行省、府(州、廳)、縣三級制,泉州府為閩八府之一。清雍正十二年(甲寅,公元1734年),永春升為直隸州,德化歸其所轄。泉州府轄晉江、惠安、南安、安溪、同安五縣。民國元年(壬子,公元1912年),廢州府,復縣設道。泉州初歸廈門道,後屬泉州道。民國十六年(丁卯,公元1927年),廢道,設行政督察專員公署,泉州劃為第四行政督察專員公署,轄晉江、南安、安溪、永春、莆田、仙遊、惠安、金門八縣。民國二十二年(癸酉,公元1933年)“閩變事件”後成立興泉省,設省政府於泉州,不久即廢,後改為第五行政督察專員公署,直至1949年9月1日泉州解放,中央人民政府於9月9日設福建省第五行政督察區,轄晉江、惠安、同安、安溪、永春、莆田、仙遊、金門,政區依舊。同年12月,德化縣歸之。1950年3月改稱福建省泉州行政督察專員公署,德化歸永安專區;9月改為晉江區行政督察專員公署,政區依舊;10月德化復歸所轄。1951年1月劃晉江縣城關和近郊設泉州市。1955年3月改為晉江專區專員公署。1956年5月撤銷閩侯、永安專區,劃福清、平潭、永泰和大田縣歸泉州。1958年析同安縣歸廈門市。1959年8月析福清、平潭、永春歸福州所管。1963年4月析大田縣歸三明專區。1968年9月撤銷晉江專區專員公署,成立福建省晉江專區革命委員會。1970年6月析莆田、仙遊歸莆田專區,同時劃同安縣歸晉江專區。1971年6月改稱晉江地區革命委員會。1973年6月析同安縣歸廈門市,1985年5月撤銷晉江地區,原泉州市升為地級市,實行市轄縣體制,轄鯉城區、惠安、晉江、南安、安溪、永春、德化及金門縣。1987年12月,析晉江縣石獅、永寧、蚶江三鎮和祥芝鄉為石獅市。1992年和1993年,晉江、南安相繼撤縣設市。1996年,經省政府批准,成立肖厝經濟開發管理委員會,為泉州市政府派出機構,析原惠安縣所轄的塗嶺、後龍、南埔、山腰和埭港五個鎮及國營山腰鹽場歸其所轄,1997年6月,從鯉城區析出豐澤區、洛江區。2000年肖厝管委會改為泉港區。至此,泉州市轄鯉城區、豐澤區、洛江區、石獅市、晉江市、南安市和惠安、安溪、永春、德化、金門、泉港、清蒙總計四區三市五縣和一個管委會。

堂號

鄒城堂:以望立堂。

魯郡堂:以望立堂,亦稱魯國堂、東魯堂、曲阜堂。

晉江堂:以望立堂,亦稱泉州堂。