人物生平

早年

博爾赫斯1899年8月24日出生於

布宜諾斯艾利斯的書香門第之家,從小沉浸在西班牙文和英文的環境中。

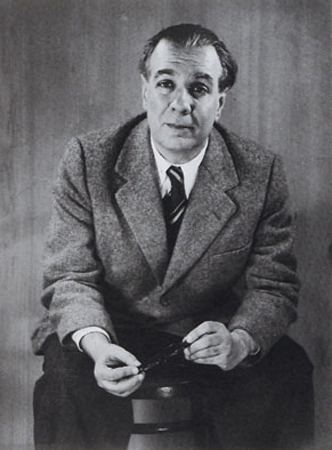

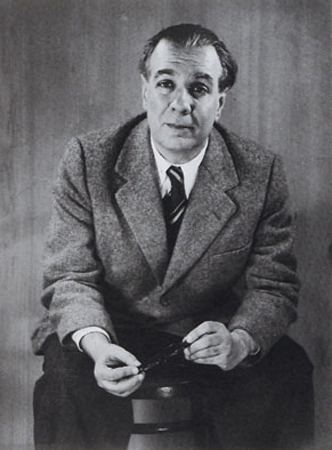

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯1901年,博爾赫斯全家從圖庫曼大街840號外祖父家遷到首都北部的巴勒莫區塞拉諾大街(現改名為博爾赫斯大街)2135/47號的一幢高大寬敞、帶有花園的兩層樓房,作家的童年和少年就是在這裡度過的,父親在這幢舒適的樓房裡專辟了一間圖書室,內藏大量的珍貴文學名著,博爾赫斯得以從祖母和英籍女教師那裡聽讀欣賞,未幾便自行埋首涉獵,樂此不疲。

博爾赫斯受家庭薰陶,自幼熱愛讀書寫作,很小就顯露出強烈的創作欲望和文學才華。

7歲時,他用英文縮寫了一篇希臘神話,8歲,根據《

堂吉訶德》,用西班牙文寫了一篇叫做《致命的護眼罩》的故事,譯文,署名豪爾赫·博爾赫斯,其譯筆成熟,竟被認為出自其父的手筆。9歲的時候,他進入正式的學堂,直接讀4年級,開始系統地學習西班牙和阿根廷的古典文學。

成長

1919年到1920年隨全家移居西班牙,在此期間同一些極端主義派的青年作家交往,發生共鳴,同辦文學期刊,積極撰稿,創作了歌頌十月革命的組詩《紅色的旋律》以及短篇小說集《賭徒的紙牌》;但博爾赫斯自謙地認為這些只是試驗之作,尚欠火候,未予發表。

1921年,回到布宜諾斯艾利斯後,博爾赫斯仿佛受命運的驅使,來到他心中的天堂——圖書館,並終身從事圖書館工作,歷任布宜諾斯艾利斯市各公共圖書館的職員和館長,是一位資產階級民主主義者;同時進行文學創作,辦雜誌,講學等活動。

輝煌時期

1923年,正式出版第一本詩集《布宜諾斯艾利斯的激情》(1922年曾先行自費出版)以及後來面世的兩首詩集《面前的月亮》(1925)和《聖馬丁札記》(1929)形式自由、平易、清新、澄清,而且熱情洋溢,博爾赫斯作為詩人登上文壇,嶄露頭角。

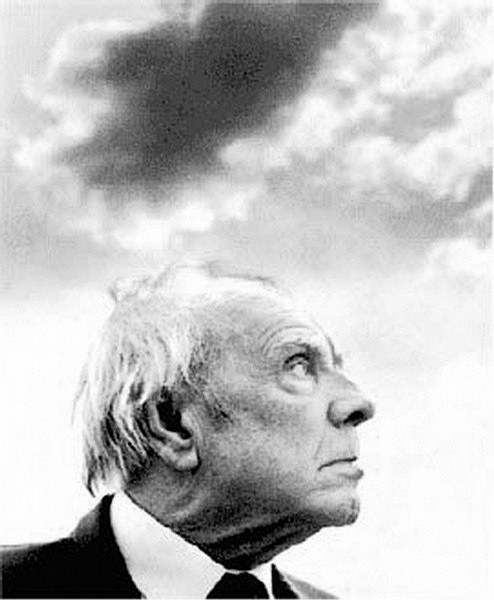

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯1946至1955年,庇隆執政期間,他因在反對庇隆的宣言上籤名,被革去市立圖書館館長職務,被侮辱性地勒令去當市場家禽檢查員。為維護人格和尊嚴,他不畏強權。拒絕任職並發表公開信以示抗議,得到知識界的廣泛聲援。

1950年,由於眾多作家的擁戴,博爾赫斯當選阿根廷作家協會主席。這等於是給庇隆政府一記響亮的耳光。

1951年。

1951年。庇隆下台後,1955年10月17日,他被起用為阿根廷國立圖書館館長;同時,還兼任布宜諾斯艾利斯大學哲學文學系英國文學教授;六十年代,曾到美國德克薩斯大學等學校講學。

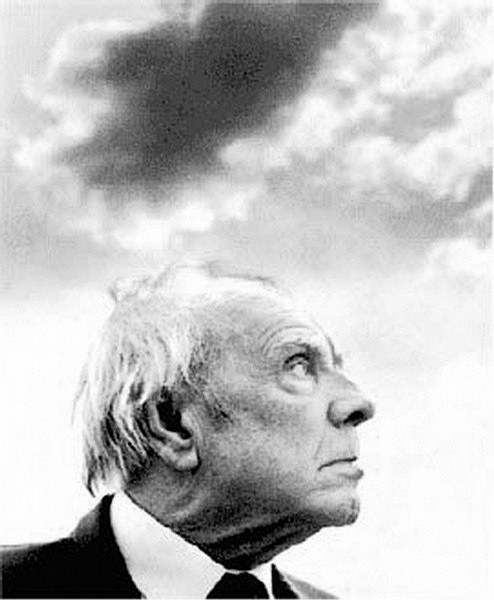

不幸的是,他當時因嚴重的眼疾雙目已近乎失明。他自嘲他說:“命運賜予我80萬冊書,由我掌管,同時卻又給了我黑暗。”但失明並沒有奪去博爾赫斯的藝術生命,在母親和友人的幫助下,他以無窮的毅力繼續創作,並修訂和整理出版了一些早期作品。與此同時,他還多次應邀前往歐美大學講學。這個時期主要作品有:《迷宮》(1964)、《

布羅迪報告》(1971)、《

沙之書》(1975),《

老虎的金黃》(1977)。

晚年

博爾赫斯帶著四重身份,離開了布宜諾斯艾利斯之岸,開始其漂洋過海的短暫生涯。

博爾赫斯之墓。

博爾赫斯之墓。博爾赫斯一生讀書寫作,堪稱得心應手,晚年雙目失明,仍以口授的方式繼續創作,成就驚人,然而,他的婚姻生活並不如意,他長期獨身,由母親照料生活,直至68歲(1967年)才與孀居的埃爾薩·阿斯泰特·米連結婚,3年後即離異。

母親辭世後,他終於認定追隨他多年的日裔女秘書

瑪麗亞·兒玉為終身伴侶,他們1986年4月26日在日內瓦結婚,宣布她為他財產的唯一合法繼承人,以便保管、整理和出版他的作品。同年6月14日,一代文學大師博爾赫斯終因肝癌醫治無效,在日內瓦逝世。

作品列表

作品類別 | 作品名稱 | 原文名 | 年份 |

詩歌 | 《紅色的旋律》 | Los ritmos rojos | 1918 |

《面前的月亮》 | Luna de enfrente | 1925 |

《聖馬丁札記》 | Cuaderno San Martín | 1929 |

《另一個,同一個》 | El otro, el mismo | 1964 |

《鐵幣》 | La moneda de hierro | 1976 |

| Fervor de Buenos Aires | 1923 |

《夜晚的故事》 | Historia de la noche | 1977 |

| El oro de los tigres | 1972 |

散文集 | 《探討集》 | | |

《我希望的尺度》 | El tamaño de mi esperanza | 1926 |

散文 | 《什麼是佛教?》 | ¿Qué es el budismo? | 1976 |

傳記 | 《埃瓦里斯托·卡列戈》 | | |

論文集 | 《討論集》 | | |

小說集 | | Historia universal de la infamia | 1935 |

| El jardín de senderos que se bifurcan | 1944 |

| | |

《布羅迪報告》 | El informe de Brodie | 1970 |

| El libro de arena | 1975 |

《夢之書》 | Libro de sueños | 1976 |

| El Aleph

| 1949

|

《杜撰集》 | | |

| La memoria de Shakespeare

| 1983

|

短篇小說 | | La biblioteca de Babel | 1944 |

| Las ruinas circulares | 1944

|

詩歌序言集 | 《深沉的玫瑰》 | Prólogos | 1975 |

詩歌散文集 | 《阿德羅格》 | | |

《影子的頌歌》 | | |

演講集

| 《博爾赫斯口述》 | | |

《七夕》 | Siete noches | 1980 |

散文評論集 | 《序言集成》 | | |

寫作特點

詩歌、散文和短篇小說是博爾赫斯三大創作成果,而且各有千秋,相互輝映。有一種很生動的說法是:“他的散文讀起來像小說;他的小說是詩;他的詩歌又往往使人覺得像散文。溝通三者的橋樑是他的思想。”他是與帕斯、聶魯達齊名的拉美三大詩人之一,他的詩歌語言質樸,風格純淨,意境悠遠。他的散文大多非常短小,但構思新穎,結構巧妙,

安德烈·莫洛亞:“博爾赫斯是一位只寫小文章的大作家。小文章而成大氣候,在於其智慧的光芒、構想的豐富和文筆的簡潔——像數學一樣簡潔的文筆。”

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯他的作品反映了“世界的混沌性和文學的非現實感”。例如他最著名的短篇集《虛構集》(1944)和《阿萊夫》(1949)中就匯集了很多共同的主題:夢、迷宮、圖書館、虛構的作家和作品、宗教、神祇。他的作品對幻想文學貢獻巨大。研究者們也注意到博爾赫斯不斷惡化的眼疾似乎有助於他創造性的文學語言,畢竟,“詩人,和盲人一樣,能暗中視物”。博爾赫斯的文體很特別,他的小說寫的很像詩歌又很像散文,帕斯說博爾赫斯的文體幾乎是三位一體,這樣一種特殊的文體,是獨一無二的。

他早年深受

柏拉圖和

叔本華等人的唯心哲學,還有

尼采的唯意志論的影響,並且從

休謨和

康德那裡接受了不可知論和宿命論、以及古希臘哲學家

芝諾、

蘇格拉底等人的哲學影響。他對

笛卡爾的思想也瞭然於心,在上述哲學家的觀點的基礎上,他採用時間和空間的輪迴與停頓、夢境和現實的轉換、幻想和真實之間的界限連通、死亡和生命的共時存在、象徵和符號的神秘暗示等手法,把歷史、現實、文學和哲學之間的界限打通,模糊了它們的疆界,帶來一個神秘的、夢幻般的、繁殖和虛構的世界,在真實和虛幻之間,找到了一條穿梭往來的通道,並不斷地往返,並獲得神奇的閱讀感受。

成就榮譽

1923年出版第一部詩集。

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯1935年出版第一本短篇小說集,從此奠定了其在阿根廷文壇上的地位。

1950年至1953年間任阿根廷作家協會主席。

1956年阿根廷國家文學獎。

1962年法國文學藝術騎士勳章。

1963年阿根廷國家藝術基金大獎。

1965年英國爵位、義大利佛羅倫斯第九屆詩歌獎、秘魯太陽勳章。

1968年義大利共和國勳章。

1970年巴西美洲文學獎。

1973年墨西哥阿方索·雷耶斯獎。

1979年法蘭西學院金質獎章、德意志聯邦共和國榮譽勳章。

1981年墨西哥奧林·約利茲利獎。

1982年西班牙智利阿方索十世大十字勳章、法國榮譽騎士勳章。

1984年義大利大十字騎士勳章。

影響

世界影響

儘管是《小徑分岔的花園》使博爾赫斯名揚天下,但他寫於1939年的一篇名為《特隆、烏克巴爾、奧比斯·特蒂烏斯》的小說也許更值得注意,因為他在其中將模糊真實時間和虛構空間界限的本領發揮到了極致,“虛構”這一美學概念從此在他的藝術世界裡占據了最重要的位置,而20世紀的世界文學也將大受裨益。他被公認為上個世紀中期顛覆了小說世界,或者如他可能說的那樣,顛覆了世界上的小說。但我認為他講故事的方式其實古已有之,在他之前,那些能從古代傳流至今的民間故事都有這樣語言簡潔、過目難忘的特色。

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯縱觀博爾赫斯的小說,其名篇——如《博聞強記的富內斯》、《巴別圖書館》、《特隆、烏克巴爾、奧比斯·特蒂烏斯》——20世紀60年代初在美國首次出版時,集於《迷宮》(Labyrinths)一書。這些小說(包括《阿萊夫》等其他幾部)寫到了無窮大的圖書館、不會遺忘的人、集體編寫的百科全書,以及書頁中浮現的虛擬世界,和通覽整個星球的入口,它們已經成了那些處在新技術與文學交匯點之人士們的經典。

對中國的影響

博爾赫斯在中國的登入,應該是上世紀80年代的事情。先有王央樂、陳凱先等人的譯介,並由此散播開來,竟一發而不可收了。之後,到了90年代,隨著陳眾議等人編譯的《博爾赫斯文集》的面世以及眾多盜版產品的出現,博爾赫斯之名如狂瀾席捲中華大地。博爾赫斯也由此完成了對中國作家的精神占有。他的晦澀、神秘連同其夢囈、圈套及至重複與矛盾,統統成了中國作家的寫作羅盤。惟一不能化來的是他的西班牙以及他的精短、他的洗鍊、他的貴族氣息。再之後,他的《全集》出版。

1976年

1976年他在中國的流行,則多少說明了中國作家對博爾赫斯的敬畏。博爾赫斯對中國文學所產生的影響如此巨大,以至於誰不讀博爾赫斯,就必定是文學之盲;誰不談博爾赫斯,也仿佛等於無知淺薄。這樣一種帶有明顯強制性的文學時尚,終於使博爾赫斯在十幾億人口的泱泱大國生根開花,也使中國文學在十餘年的時間裡不斷變化、翻新,一派蓬勃。而這首先要歸功於翻譯家。他們的功績遠勝於作家的勞動。因為後者獲取的,是翻譯家拿來的種子。而且,是翻譯家的汗珠澆灌了作家的禾苗。但是,在收穫的季節里,人們常常微笑著忘卻了引進種子、付出汗水的人們。

人物評價

然而,“作家們的作家”,這是人們對博爾赫斯的至高評價。越來越多的當代評論家——無論是文學教授,還是翁貝托·艾柯這樣的文化批評家——均已認定,博爾赫斯獨特而怪異地預言了全球資訊網的存在。薩松·亨利女士乃

美國海軍學院(USNA)語言研究系的副教授,她形容博爾赫斯“來自舊世界,卻有著未來派的眼界”。

庫切曾經評價道:他,甚於任何其他人,大大創新了小說的語言,為整整一代偉大的拉美小說家開創了道路。

秘魯-西班牙作家

略薩說:“博爾赫斯不僅是當今世界最偉大的文學巨匠,而且還是一位無與倫比的創造大師。正是因為博爾赫斯,我們拉丁美洲文學才贏來了國際聲譽。他打破了傳統的束縛,把小說和散文推向了一個極為崇高的境界。”美國作家

保羅·奧斯特說:“博爾赫斯非常具有知識分子氣質,他寫的作品都很短小,也很精彩,涉及歷史、哲學、人文等許多方面,我當然受過他的影響。不過,我不覺得我的作品和他相似。”另一個美國作家

蘇珊·桑塔格(1933-2004)說:“如果有哪一位同時代人在文學上稱得起不朽,那個人必定是博爾赫斯。他是他那個時代和文化的產物,但是他卻以一種神奇的方式知道如何超越他的時代和文化。他是最透明的也是最有藝術性的作家。對於其他作家來說,他一直是一種很好的資源。”

在智利聖地亞哥的博爾赫斯紀念碑。

在智利聖地亞哥的博爾赫斯紀念碑。人物思想

政治思想

早在一九六一年,博爾赫斯獲得平生第一個國際獎時——他與

塞繆爾·貝克特分享了該年度福門托獎(Prix Fermentor),國內的《

世界文學》上就出現了對他作品的簡短評介(當時用的是“波爾赫斯”)。“文革”後期,《外國文學情況》(內刊)兩次偶然提到博爾赫斯,均稱之為“自由主義右派”。直到一九七九年,國內才開始陸續發表其作品的中譯。到一九九九年博爾赫斯百年誕辰時,五卷本《

博爾赫斯全集》出版,這也是第一個按照國際出版慣例成功引進的拉美作家的全集著作權。在二十世紀九十年代拉美文學翻譯與出版整體趨冷的情形下,博爾赫斯的一枝獨秀頗為有趣。二十多年來,博爾赫斯不僅不斷被“翻譯”,事實上也不斷被“重寫”。結果是,博爾赫斯已被重構為不折不扣的“文化英雄”,散發著諸如“後現代主義文學大師”、“反極權主義的知識分子”的光輝。但是,這些命名如何產生?哪些事實被突顯,又有哪些被遮隱?書寫策略的選擇與彼時的社會語境有何關聯?

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯所謂博爾赫斯的“反極權”,主要指他終其一生堅定地反對

胡安·庇隆。博爾赫斯同庇隆的淵源始於1945年10月,當時庇隆剛剛在阿根廷升任為將軍,正在

烏拉圭演講的博爾赫斯在當地報紙發表聲明,認為庇隆將帶給阿根廷法西斯主義和納粹主義,他強調“阿根廷知識分子反對它,同它進行鬥爭”,同時對國內的民主前景表示悲觀。回國之後,博爾赫斯還在布宜諾斯艾利斯流傳的反庇隆宣言上籤名。庇隆執政半年後,博爾赫斯被市政廳告知,政府決定將他調出米格爾·卡內圖書館——他當時是該圖書館的第三助理館員,“升任”科爾多瓦國營市場的家禽及家兔稽查員,雖然是“升任”,但將一位重要作家升為雞兔稽查員仍然毫無疑問意味著侮辱。博爾赫斯在《我的生活》中的解釋是,因為他在二戰中站在盟國一邊,所以與法西斯主義有淵源關係的庇隆政府才會對他下手。但博爾赫斯的紅顏知己之一、阿根廷小說家埃斯特拉·坎托說,庇隆跟這件事毫無關係,任命博爾赫斯的是庇隆政府中得勢的知識分子,換句話說,此事更可能源於文人相輕。不管怎樣,受此羞辱的博爾赫斯決計辭職,他還公開發表了辭職聲明,聲明中說:

“獨裁導致殘酷;最可惡的是獨裁導致愚蠢。刻著標語的徽章、領袖的頭像、指定呼喊的‘萬歲’與‘打倒’聲、用人名裝飾的牆壁、統一的儀式,只不過是紀律代替了清醒……同這種可悲的千篇一律作鬥爭是作家的諸多職責之一。”從此博爾赫斯便和庇隆不共戴天。在庇隆統治時期,博爾赫斯多次不惜用最尖刻的語言怒罵庇隆與埃娃·庇隆。在美國接受採訪的時候,人們問他對庇隆的看法,他說百萬富翁們的事我不感興人們又問他對

艾薇塔·貝隆的看法,他說“婊子們的事我也不感興趣”。

但是,關於博爾赫斯反極權主義的描述卻遺漏了另外一些基本事實。首先,博爾赫斯之所以成為著名的反

庇隆主義者,是同當時阿根廷國內複雜的政治格局密切相關的,當時,知識界被激烈的意識形態對立一分為二,不是反庇隆主義者就是庇隆主義者,鮮有中間立場,而阿根廷作家多數是反庇隆主義的。但博爾赫斯的反庇隆形象之所以如此突出,是因為他在某種意義上被“選定”來扮演這一角色,一個例證是,阿根廷作家為他的辭職舉行集會時,作協主席奧尼達斯·巴爾萊塔高度讚揚了博爾赫斯,稱頌他“勇敢地堅持自己的信念,拒不向獨裁統治者低頭”,他說,“從博爾赫斯身上看到了一種真正的反抗精神”,“每一個阿根廷知識分子都應當表現出這種精神”,博爾赫斯的聲明和巴爾萊塔的講話一同被發表在《自由阿根廷》上,因此,“博爾赫斯陡然變成了阿根廷此後十年里反極權主義的象徵”。正如莫內加爾所指出的,這也許對於博爾赫斯來說,是一個“意想不到的角色”,但他卻“坦誠地擔當起這一角色”,1950年在庇隆主義高漲的時候,反庇隆的阿根廷作家協會推選博爾赫斯出任主席,因為他是此時最適合扮演這一角色的阿根廷作家。

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯其次,庇隆主義的形成及其影響事實上非常複雜,眾說紛紜。但在博爾赫斯眼裡,庇隆主義就是

法西斯主義,他將阿根廷工人對庇隆的擁護完全視做群氓的表現,他也從不思考庇隆首次執政時提出的“政治主權、經濟獨立、社會正義”的三項原則將會給阿根廷帶來什麼,不體察在冷戰格局中庇隆宣布阿根廷選擇“第三立場”意味什麼。持左翼立場的莫內加爾曾經和博爾赫斯爭論,莫內加爾認為“庇隆並不是一個平庸的暴君,在工人和貧民看來,他代表著完全不同的東西,他引進了全新而必要的社會法規,他力圖將阿根廷從強權下解放出來”。他試圖對博爾赫斯說,“他的故事和夢魘里兇險的布易諾斯艾利斯在現實中是不存在的”,那只是博爾赫斯自己的“噩夢”。但是在這個問題上,博爾赫斯不會同任何人心平氣和地對話,在他的認知中,“反庇隆”是彼時阿根廷的唯一真理。因此,他對任何顛覆了庇隆政權的軍事政變都頗為激動,都視為“革命”。第一個將庇隆趕下台的洛納爾迪將軍(Eduardo Lonardi)代理總統沒多久,博爾赫斯的朋友就替他謀得國立圖書館館長之位。1955年10月,他親自到總統府接受洛納爾迪的任命。一個月之後,後者被

佩德羅·尤金尼奧·阿蘭布魯·西爾維蒂——另一個將軍取代,阿蘭布魯以“非庇隆主義化”為名實行了新的軍事獨裁,全面清洗庇隆主義,許多人被捕、遇害。但是博爾赫斯卻接受了阿蘭布魯政權頒發的全國文學獎——新政府同樣要在文化領域清算庇隆主義,而博爾赫斯是“新宣傳的最佳載體”,1976年3月,當庇隆的第二任妻子

伊薩貝爾·庇隆被推翻,博爾赫斯公開對軍事政變者

豪爾赫·拉斐爾·魏地拉將軍表示支持,並應邀與之共進午餐。但是魏地拉上台之後,就對民主進步人士進行有系統的迫害和殘殺,據國際人權組織估計,至少有三萬人遇害和失蹤——這正是阿根廷歷史上黑暗的“骯髒戰爭”時期。

因此,在拉美,博爾赫斯是一個備受爭議的人物。在1972年的一次訪談中,他為了表達對庇隆有可能重掌政權的激憤,脫口說出“阿根廷的先民用殘剩的黑種奴隸充當炮灰是明智之舉,清除國內印第安土著是歷史性的成就,使人遺憾的只是留下了無知的種子讓庇隆主義滋長”,這樣的言論激起拉美知識界的憤慨和公開抗議。1976年年底,博爾赫斯又親自去智利,從武力推翻阿連德民選政府、殺害了成千上萬智利人的大獨裁者

皮諾切特手中接受了貝爾納多·奧希金斯大十字勳章。博爾赫斯連續十幾年獲得

諾貝爾文學獎提名,但沒有一次最終獲獎,原因恐怕正在於此。在他接受皮諾切特的勳章之後,瑞典文學院院士阿瑟·倫德克維斯特(也是智利詩人

巴勃魯·聶魯達的好友)發表公開聲明:這一大十字勳章讓博爾赫斯永遠失去了獲得諾貝爾文學獎的機會。

文學思想

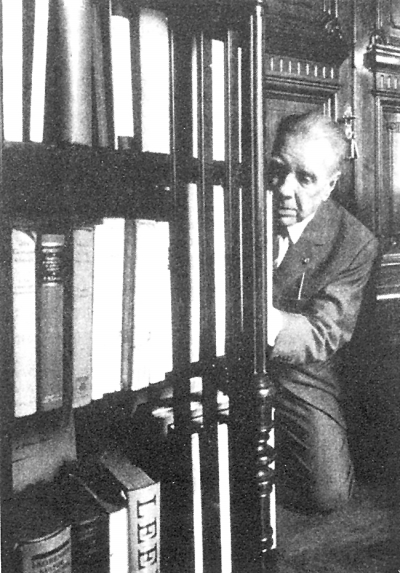

讀書是博爾赫斯生活中一項具有壓倒性優勢的活動,而且對於他的寫作意義重大。他曾說:“我是一個作家,但更是一個好讀者。”他的最初和主要的知識來源可能是他父親的藏書室,到了開始真正作家生涯時,他已經是一個學貫東西、富有真知灼見的青年學者了。人們想像中那個在寧靜幽暗、滿是灰塵的的圖書館裡坐擁書城,讀破萬卷、下筆有神的形象,可能是個誤解。至少在被任命為國立圖書館館長的時候,他已經近乎完全失明,所以他不無苦澀地寫了一首詩向上帝致敬:“他以如此妙的諷刺/同時給了我書籍和失明……”

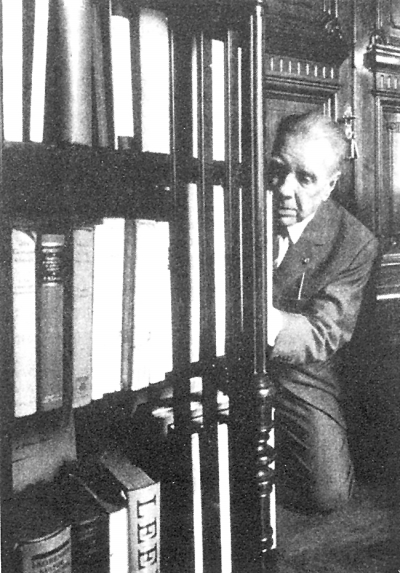

博爾赫斯蹲在地板上找書。

博爾赫斯蹲在地板上找書。讀書對於作家博爾赫斯的意義,至少有兩條必須強調:一,讀書使得他從不將自己的視野局限在阿根廷的現實中,而是以整個西方文明為自己的當然傳統和精神源泉,並以它的正宗傳人自居(他身上的英國血統更強化了這一傾向)。二,由於讀書在生活中的比重之大,與大多數作家不同,是書籍而不是生活成了博爾赫斯的寫作素材。以小說為例,博爾赫斯之所以被稱作“作家中的作家”,就是因為他的寫作從書中來,到書中去,作品帶有原小說特徵,既具有形而上的藝術思維方式的普適性,又容易模仿,所以後世追隨者非常多。博爾赫斯是20世紀現代主義文學與後現代文學的分水嶺。從他開始,傳統的文學觀念發生了很大變化,如文學種類的界限被打破、客觀時間被取消、幽默與荒謬結合、寫真與魔幻統一等等。

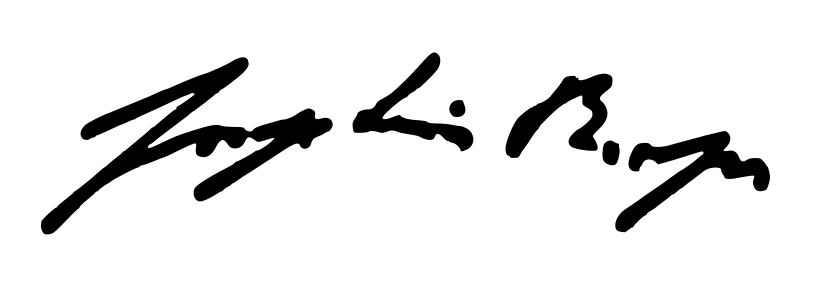

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 博爾赫斯的簽名。

博爾赫斯的簽名。 1921年。

1921年。 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 1951年。

1951年。 博爾赫斯之墓。

博爾赫斯之墓。 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 1976年

1976年 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 在智利聖地亞哥的博爾赫斯紀念碑。

在智利聖地亞哥的博爾赫斯紀念碑。 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 博爾赫斯蹲在地板上找書。

博爾赫斯蹲在地板上找書。