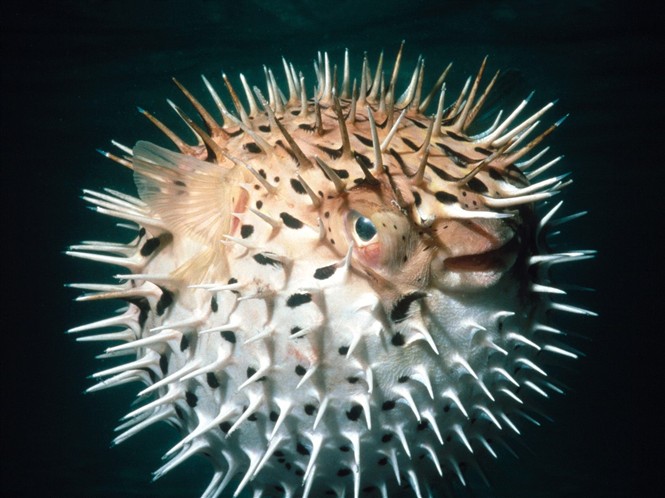

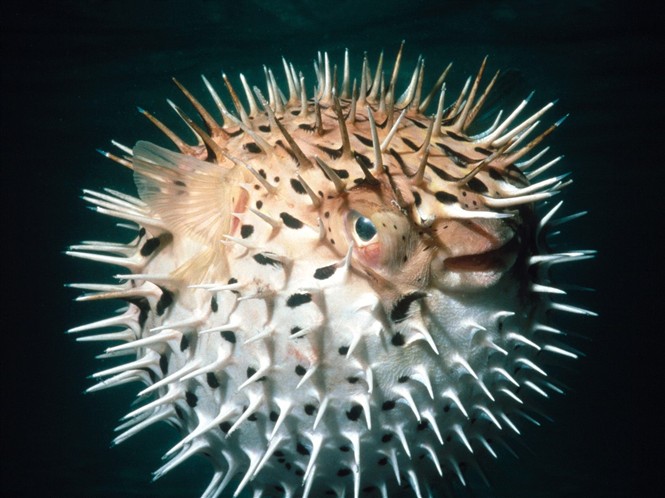

刺魨是一類奇怪的魚,體短而寬,眼大,牙呈喙狀,滿身長著堅硬的長棘,名字的本身就反映了這一事實。棘刺基部互相聯接,形成一個連續的一整塊甲板,棘刺卻能靈活自如。它的模樣真像一隻陸地上的小刺蝟。 刺魨是魨形目魚類。“魨”是由“豚”字演變成的。豚是小豬的意思,因為這類魚中,除了馬面魨、三刺魨、鱗魨以外,身軀大都肥肥胖胖圓圓的像小肥豬那樣,所以就叫豚(魨)了。

基本介紹

- 中文學名:刺魨

- 界:動物界

- 門:脊索動物門

- 亞門:脊椎動物亞門

身體結構

種類分布

生物特徵

文獻記載

觀賞價值

刺魨是一類奇怪的魚,體短而寬,眼大,牙呈喙狀,滿身長著堅硬的長棘,名字的本身就反映了這一事實。棘刺基部互相聯接,形成一個連續的一整塊甲板,棘刺卻能靈活自如。它的模樣真像一隻陸地上的小刺蝟。 刺魨是魨形目魚類。“魨”是由“豚”字演變成的。豚是小豬的意思,因為這類魚中,除了馬面魨、三刺魨、鱗魨以外,身軀大都肥肥胖胖圓圓的像小肥豬那樣,所以就叫豚(魨)了。

刺魨(Diodontidae;porcupinefishes),硬骨魚綱,魨形目,刺魨科魚類的通稱。又名刺黽(拼音:méng měng miǎn mǐn)。體短圓形,稍扁平,尾柄短小,體長可達60CM...

刺魨科(Diodontidae)亦作“二齒魨科”,是輻鰭魚綱(Actinopterygii),魨形目(Tetraodontiformes)的一科。刺魨為熱帶海藻和珊瑚礁附近生活的底層魚類。肉食性,以...

冠刺魨,冠刺魨屬,國內分布在 南海,國外分布在 南非沿海至南海及澳大利亞。...... 冠刺魨,冠刺魨屬,國內分布在 南海,國外分布在 南非沿海至南海及澳大利亞。...

短吻三刺魨,拉丁文名:Triacanthus brevirostris,別名:牛氏三刺魨、尖頭三刺魨、雙棘三刺魨、突吻三棘魨,為三刺魨科、三刺魨屬的魚類。分布於印度、印度尼西亞...

棕腹刺魨編輯 鎖定 形態特徵 背鰭2+11;臀鰭2+9~10;胸鰭16;尾鰭11。體亞圓筒形,稍側扁,向後漸狹小;體長為體高2.6~3.5倍,為頭長2.6~3.2倍。頭部較...

刺額短刺魨(學名:Chilomycterus echinatus)為刺魨科短刺魨屬的魚類。分布於非洲南端的開普敦及納塔爾、和非洲的東岸及紅海以及中國南海等海域。是魨形目刺魨科的...

刺魨為熱帶海藻和珊瑚礁附近生活的底層魚類。肉食性,以堅硬的珊瑚、貝類、蝦、蟹等為食。游泳能力弱,遇敵時吸進空氣或水,使腹部膨脹,皮膚上的刺都豎立起來,用以...

中文名 牛氏三刺魨命名人 Bleeker, 1865詞條標籤: 自然, 生物物種 , 動物 圖集 牛氏三刺魨圖冊 V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:次 編輯次數:7次歷史版本 ...

擬三刺魨(學名:riacanthodes anomalus),為擬三刺魨科、擬三刺魨屬魚類。體長橢圓形,側扁而高;尾柄短小。吻不突出,吻長等於眼眶長,眶間隔凸出。 口端位,唇...

短棘圓刺魨是魨總科的一種海洋生物,廣布於三大洋的暖水海區。...... 短棘圓刺魨是一些多刺的淺水魚類的統稱,廣布於世界熱帶海域,與魨科(Tetraodontidae)魚類近...

倒刺副三刺魨(拉丁學名: TETRAODONTIFORMES)是魨形目擬三刺魨科副三刺魨屬生物。...... 中文科名: 擬三刺魨科 拉丁科名: Triacanthodidae 中文屬名: 副三刺...

尖尾倒刺魨(學名:Tydemania navigatoris)為擬三刺魨科倒刺魨屬的魚類。分布於印度尼西亞、日本四國島以南諸海以及中國南海、台灣東港等海域。該物種的模式產地在...

球刺魨,又稱球二齒魨,為輻鰭魚綱魨形目四齒魨亞目二齒魨科的其中一種,為溫帶海水魚,分布於澳洲西部及南部海域,棲息深度1-70米,體長可達40厘米,棲息在海灣...

羊刺魨,為輻鰭魚綱魨形目四齒魨亞目二齒魨科的其中一種,為熱帶海水魚,分布於印度西太平洋區,包括巴布亞紐幾內亞及澳洲北部海域,棲息深度26-137米,體長可達30...

繁刺魨為輻鰭魚綱魨形目四齒魨亞目四齒魨科的其中一種,為亞熱帶海水魚,分布於東印度洋澳洲西部海域,棲息在底層水域,生活習性不明。 ...

印度擬三刺魨是印度擬三刺魨種的動物。...... 印度擬三刺魨種群分布 編輯 分布於印度—西太平洋;我國僅產於台灣西南部泥沙底海域,較罕見。詞條標籤: 生物物種 ,...

詳細情況: 編號: 8756 拉丁目名: TETRAODONTIFORMES 中文目名: 魨形目 中文科名: 擬三刺魨科 拉丁科名: Triacanthodidae 中文屬名: 倒刺魨屬 拉丁屬名: ...

倒棘副三刺魨是擬三刺魨科副三刺魨屬的動物。體橢圓形,側扁,具絨狀小鱗,鱗上有中等數目的豎立的棘口小,前位,上下頜齒大,圓錐狀,無內行齒,背鰭及腹鰭棘上...

艾氏刺魨艾氏刺魨為輻鰭魚綱魨形目四齒魨亞目二齒魨科的其中一種,為熱帶海水魚,分布於全球三大洋的熱帶海域,本魚背面與側邊藍色,有小的細長黑色斑點,鰭有...

藍線刺魨,在水族貿易中是魨魚愛好者們追逐的新品種。僅僅在珊瑚海中才能找到,這個品種之所以稀有,是因為其脊骨突出於身體外面,加上藍黃條紋,很容易辨認。...

窄體三足刺魨,為輻鰭魚綱魨形目鱗魨亞目三棘魨科的其中一種,為熱帶海水魚,分布於中西太平洋印尼及澳洲海域,棲息深度約15米,體長可達20厘米,棲息在沙底質水域...

刺魨(學名Diodon nicthemerus)又稱小硬顎魚。最長約90厘米,和河魨是近親,腹部有一大大的氣囊,大多生活在熱帶的近海處。全身長滿硬刺,顏色多為棕色。代表物種...