刀筆,舊時公牘稱“刀筆”。指寫字的工具;借指文章。多用作貶義。

見《史記·酷吏列傳》:“ 臨王欲得刀筆為書謝上,而都禁吏弗與。”

基本介紹

- 中文名:刀筆

- 外文名:hobby knife

- 拼音:dāo bǐ

- 注音:ㄉㄠ ㄅㄧˇ

- 詞性:貶義

詞目

拼音

基本解釋

出處與詳解

古時書寫於竹簡,有誤則用刀削去重寫。

《後漢書·劉盆子傳》:“酒未行,其中一人出刀筆書謁欲賀,其餘不知書者起請之。” 李賢 註:“古者記事書於簡冊,謬誤者以刀削而除之,故曰刀筆。”

南朝 梁元帝《<金樓子>序》:“ 杜元凱 言,德者非所企及,立言或可庶幾。故戶牖懸刀筆,而有述作之志矣。”

清 沈濤《交翠軒筆記》卷一:“古人刀以書竹簡,筆以書縑帛,刀筆自是二物。”

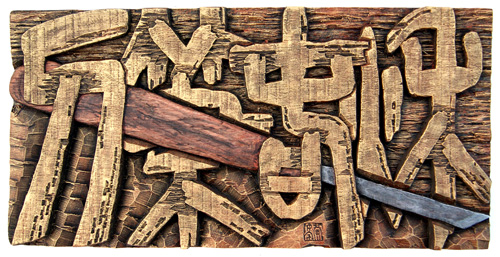

刀筆春秋(黃仲金 書刻)

刀筆春秋(黃仲金 書刻)《史記·李斯列傳》:“ 高固內官之廝役也,幸得以刀筆之文進入秦宮,管事二十餘年。”

《南史·循吏傳序》:“ 明帝 自在布衣,達於吏事,及居宸扆,專務刀筆,未嘗枉法申恩,守宰由斯而震。”

宋 陸游《放翁自贊》之四:“進無以顯於時,退不能隱於酒,事刀筆不如小吏,把鋤犁不如健婦。”

古人用簡牘時,如有錯訛,即以刀削之,故古時的讀書人及政客常常隨身帶著刀和筆,以便隨時修改錯誤。因刀筆並用,歷代的文職官員也就被稱作“刀筆吏”。

明 沈采 《千金記·謁相》:“昔為刀筆之流,今居台鼎之職。”

明 沈鯨 《雙珠記·協謀誣訟》:“吾刀筆山可頹,傾人家命如覆杯。”

清 程趾祥 《此中人語·果報》:“訟師 楊 某……陰謀詭計。刀筆多鋒。”

魯迅《<三閒集>序言》:“我以為無產階級是不會有這樣鍛鍊周納法的,他們沒有學過‘刀筆’。”