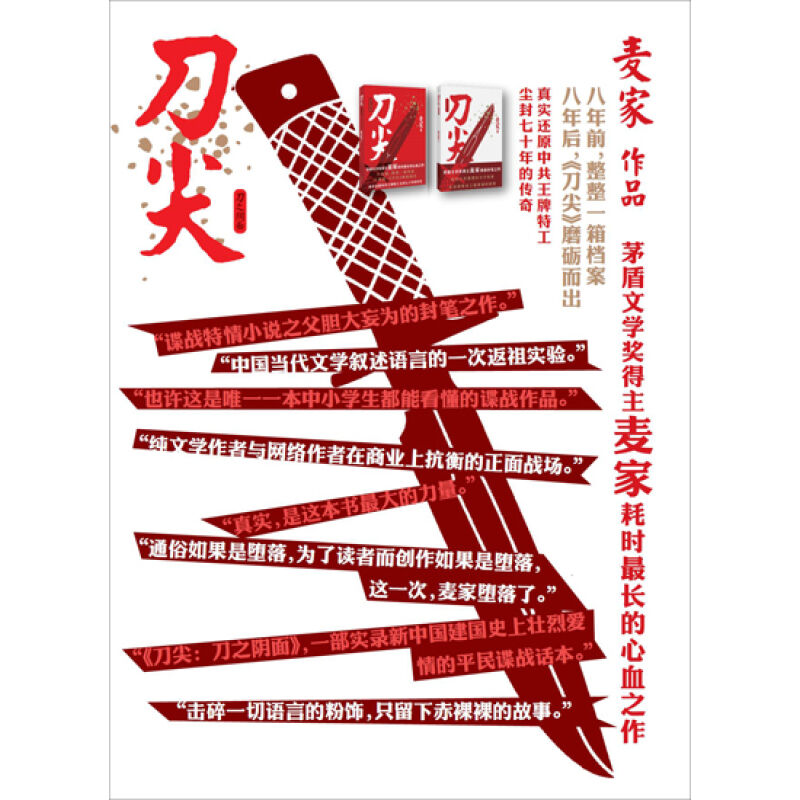

《刀尖套裝(套裝上下冊)》:《刀尖》是茅盾文學獎得主麥家耗時八年打造的一部心血之作,根據真實歷史事件,忠實還原了中共王牌特工塵封七十年的傳奇故事。抗戰時期,日軍“變態”醫學專家騰村正秘制一種大規模用於中國兒童的特殊藥物,服用者將大腦萎縮,破壞神經組織,心甘情願被奴役。延安、重慶均獲知了這一險惡計畫,分別派出高級特工林嬰嬰和金深水,以粉碎日寇的陰謀。一段殘酷的冒險就此展開,從那刻起,一道不合時宜的噴嚏都可能讓他們人頭落地。“左手刀尖,右手女人;左手鮮花,右手鮮血”是主角金深水最真實的寫照。他一方面要在工作上周旋於日本反間諜小組、汪偽政府、國統和共產黨之間;另一方面,在感情上更要平衡於遠山靜子、劉小穎、革靈、林嬰嬰等各色女子。所有理想和情感糾葛,被抑制的愛情、被扭曲的人性、被蒙蔽的陰謀,構成那個特殊年代最危險的工作:刀尖上行走。曲終人散之後,愛情何去何從?陰謀終向何方?金深水——在陽面;林嬰嬰——在陰面,共同演繹一場史無前例的諜戰史詩。他們做好隨時犧牲的準備,情願生死一線,只為心中不變信念。

基本介紹

- 中文名:刀尖套裝

- 書名:刀尖套裝

- 出版社:北京聯合出版公司

- 頁數:496頁

- 開本:16

- 作者:麥家

- 出版日期:2011年12月5日

- 語種:簡體中文

- ISBN:bkbkf50123

基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,文摘,後記,序言,

基本介紹

內容簡介

《刀尖套裝(套裝上下冊)》:麥家在《刀尖》中做了首次大膽嘗試:在結構上,第一次使用雙線補充敘事結構,分別通過男、女主人公兩個第一人稱的敘述,來寫故事的陽面和陰面;在語言上,麥家更加追求故事的流暢、易讀、好看,並把真實還原七十年前的檔案和資料放在首位,使之成為他作品中故事流暢性和真實性最強的一部;在內容上,取材於真實歷史事件,不再刻意鋪陳諜戰專業知識,更易為普通人所理解,同時側重描寫那個時代為國家“戰火愛情”,更為現實和殘酷。

為寫好這部風格獨特的作品,麥家從2003年起花了四年收集資料,累計兩年半的時間集中寫作,累計兩年時間修改,於2011年上半年定稿。

為寫好這部風格獨特的作品,麥家從2003年起花了四年收集資料,累計兩年半的時間集中寫作,累計兩年時間修改,於2011年上半年定稿。

作者簡介

麥家,茅盾文學獎得主,中國諜戰特情文學之父,新智力小說領軍人物。1983年畢業與解放軍工程技術學院無線電系,1991年畢業於解放軍藝術學院文學創作系,1986年至今著有長篇小說《解密》、《暗算》、《風聲》、《風語》。作品多次被影視改編,口碑、票房、收視率節節高攀,影響了一個時代的類型文學風向。

圖書目錄

《刀尖:刀之陽面》寫在外面

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

《刀尖:刀之陰面》第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

外一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

《刀尖:刀之陰面》第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

外一章

文摘

當一個人真心要躲藏起來,別人是很難找到的。我連夜離開上海,坐車,又坐船,第二天傍晚才到達目的地─一個跟我家裡人從來沒有來往過的女同學家裡。這裡離上海市區有四五十公里,沒有汽車,沒有郵局,沒有警察,只有水牛、桑樹、竹林、池塘、雞啼、鳥鳴。同學的父母都是養蠶的桑農,我每天在鳥叫聲中起床,吃過早飯出門,和同學一起去桑園摘桑葉,下午去河裡摸螺螄、網魚,晚上天一黑就上床睡覺。新的生活方式讓我變成了一個新人,沒有了過去的榮華富貴,也沒有了過去的生不如死的痛苦,我在用疲倦和粗糙的生活抹平痛苦,只是有時晚上失眠時,痛苦才會重新造訪我。不過總的來說,我對現狀是滿意的,如果允許,我願意就這么一直活下去,直到老死。 當然這是不可能的,我出來時沒帶多少錢,同學家靠養蠶為生,生活十分拮据。同學有兩個哥哥,原來都在軍隊里,大哥還當了團長,每月給家裡寄錢,在村里算是有錢人家。可是大哥去年在南京保衛戰中犧牲了,二哥的部隊在浙江被打散,至今生死不明。我怎么好意思寄生在這么一個被悲傷的陰影日夜籠罩的農家中?我待了不到一個月,便悄悄溜回城裡,尋找新的出路。我找到另一個同學,她是我的國小同學,是個猶太人,父母在教會工作,我想去教堂當修女,希望他們幫我聯繫。他們答應了,讓我回家等訊息。我又回到鄉下同學家裡,不到半個月,猶太同學托人給我捎來了南京拉貝先生辦的女子教會學校通知我入學的通知書。這是我當時最嚮往的一條出路,看到這份通知書後,我激動得哭了。 鄉下同學一直不知道我出了什麼問題,雖然她曾多次問過我,我都敷衍了過去。小痛才會叫,痛到極限時是無聲的、麻木的,對誰都不想說,因為沒有誰可以為你分擔痛苦。直到這時,看到我捧著這份異常的入學通知書後的異常表現,她堅信我的生活出了大問題,才咬住不放地追問我:“點點,你必須告訴我,你到底怎么了?你跟家裡鬧什麼矛盾了?”我無語又無語,有語也等於無語:“對不起,我真的不想說。”我要把我經歷的那些事都帶到棺材裡去,跟誰都不想說。她又問我:“高老師知道這些事嗎?”我搖頭。她說:“你不是喜歡高老師嗎?你應該跟他說說。”我想說,如果我還願意跟他說就不會想去上這種學校了,可話到嘴邊又變了。我說:“都過去了,一切都過去了,我的心已死,今後活的不過我的身體而已。”她用加強的口氣說:“不會的,不會的,這不是我所了解的點點。你不是個弱女子,我一直欣賞你敢愛敢恨不服輸的性格。”我說:“那是以前的我。”現在的我更相信,人不過是一根會思考的蘆葦而已,很渺小、很脆弱,因為人世太複雜、太冷酷、太殘忍。我到最後分手也沒有跟她說明真相,真的不想說。我了解自己,我不需要安慰,我要行動,要去過一種嶄新的生活:沒有生活的生活。 第二天,我告別同學,踏上了去南京的旅程。我要去擁抱另一個世界,但是這個世界又殘酷地把我留下了。我提著僅有的一點行李,隨著擁擠的人流走進月台,一個警察突然把我叫住:“你,站住。”我只好站住。 “你去哪裡?” “南京。” “票呢?拿出來我看看。” 我遞上票,讓他看。就在這時,我無意中看到了柱子上的通緝令,驚呆了。警察看完票還給我,讓我走,可我像是被釘在地上,動彈不了。 警察覺得奇怪:“你怎么了?”他發現我在看通緝令,頓時變得嚴肅地責問我:“怎么,你認識他?” 我當然認識,但怎么能說實話呢?我佯裝走神,反問他:“你說什麼?”他說:“問你呢!”手指著通緝令:“是不是認識他?認識他要說,可以領賞的。”我說:“我真想領這個賞,可惜沒這個福氣啊。你知道他是什麼人嗎?” 他說:“昔日上海灘上有名的漕幫主馮八金的兒子。” 我問:“他怎么了?” 他說:“上面不寫著嘛,通匪,殺了皇軍,罪該萬死,全家人都死了,就跑了他一個。” 我問:“這是什麼時候的事?” 他可能也不知道,瞪我一眼,對著通緝令上的頭像饒有興致地說:“跑,跑,看你往哪裡跑,天網恢恢,插翅難逃。” 火車緩緩開走了,我在最後一剎那跳下了車—我的心還沒有完全死!可是我的家人,父親、母親、大哥、大嫂、小馬駒、阿牛哥、徐娘、小燕、小龍、小鳳……真的死了,沒了,消失了。我家的房子也被鬼子霸占了,大門口赫然立著兩個持槍的小鬼子,門樓上、父親的汽車上、阿牛哥的機車上,都插著雪白血紅的“狗皮膏藥旗”,小弟屋前的那棵老柞木樹被砍掉了,堆在弄堂里,長出了血色的蘑菇……這一切,就發生在我離家出走的第三天夜裡!

後記

以上是我根據林嬰嬰留下的手稿為主體編著的。很遺憾,手稿至此戛然而止——它就這么結束了,像一個不幸的生命猝然離去。其實沒有結束,只是後面的內容被漫長的時間弄丟了。我數了一下,後頭還有21頁的墨跡,但清晰可辨的字跡幾乎尋不到一個。顯然筆記本落過水。我想像著落水的方式:不是浸入,不是雨淋,而是——也許筆記本放在箱子底部,水從箱子底部慢慢滲入,積了個底,然後又經歷了一定時間的洇透。

幸虧,只浸透了21頁!

手稿是寫在一本16開大、180頁厚的褐色牛皮紙外殼的線裝筆記本上的,裡面的紙張是銅版白紙,本色無疑是白色的,但在漫長歲月的侵蝕下,如今已經成了淺黃色,墨跡也變得暗淡了,有一種歷盡滄桑的意味。手稿以日記格式寫成,起始日期是1941年6月7日,終止時間是個謎。作為日記,當中有不少日常瑣事的記錄,比如當日天氣、突發事務、一些特別心緒等。我的案頭工作首先是刪,把這些日常瑣事和部分過於情緒化的文字刪除;其次是增,諸如文中部分書信、引文、竊聽記錄——就是那些楷體字,大約有三分之二的內容,是我根據資料增補進去的。當然,為了便於閱讀,我對文字也作了一定潤色,並分了章節。但總的說,我做的工作量不大,頂多是一個編輯的工作吧。

2003年夏天,我闊別多年的老首長王亞坤夫婦來成都看我時,交給我“一箱子材料”,手稿就是其中的“重頭戲”。那么他們又是如何得到這些材料的?以下是王亞坤老首長在成都賓館裡對我說的話,答案就在其中。可以想見,這次談話他是作了精心準備的,也許在對我說之前他已經在心裡默念過多遍,所以談得很沉著,字斟句酌的。王的談話中又夾著另一個人的談話,都是錄了音的。以下就是錄音記錄,我基本未作調整,只是將內容分了段分了行而已——

那天下午,我不知道他是怎么找到我家的,找到我家時我和妻子剛午睡起床。

時間是五年前,你知道,那時候我已離開鼓山,到了山下洪山橋後勤部工作,我妻子顏麗也隨我調到山下醫院上班。福州是沒有冬天的,部隊上的生活又很單純,一年四季我們都有午睡的習慣。我記得,開始他叩門的聲音很輕,以致我聽了好久也吃不準是在敲我家的門。那聲音很縹緲,很不真實,也許更像是記憶中的聲音,或是在敲旁人的門。後來,有一聲敲得有些近乎絕望的用力,我終於聽清楚他是在敲我家的門,便去開門。開門後我看見一位銀髮老人,他穿一套筆挺的西服,頭上戴一頂黑色的禮帽,手上還握著一根漆得鋥亮的拐杖,看起來跟電影中的人物似的,有種陌生的風采。我想他一定是敲錯門了,因為我家的門從來沒有被這樣的人敲開過。但出於對老人的恭敬,我還是客氣地問他找誰。他問這是誰家嗎,問的是我妻子的名字。

我說:“是的,我是她愛人。”

他說:“喔,你好,先生,請問她在家嗎,你太太?”

我說在的,並打開門,請他進屋。他似乎有些猶豫,慢吞吞地把鞋子在棕墊上擦了又擦,一邊磨蹭,一邊又有些遺憾地說:“最好去我那裡,我住在珍珠飯店,不遠,但這天……突然下雨了……”他說話的口音很怪,既有江浙味,又帶有港台腔。這時我妻子已從臥室出來,我一邊把老人迎進屋,一邊告訴妻子老人是來找她的。我妻子客氣地上前,接過老人的手杖和帽子,安排他在藤椅上坐下。他坐著,有很長一段時間一句話不說,只是神秘地看著我妻子,好像有話難以啟口,又好像腦子短路了,把要說的話卡在了喉嚨里。

突然,他仿佛醒過來似的對我妻子說:“你長得真像你母親。”

我想他是在無話找話,因為我妻子和我岳母並不像,我岳母的長相有點冷漠又帶點兒怨氣,而我妻子呢,人們都說她有張高高興興的臉,一對甜蜜的酒窩使她顯得格外親切,討人歡喜。在生活中,說我妻子像她母親的人很少,他是少有的一個。

我妻子問他:“您認識我母親?”

他點點頭,說的還是剛才那句話:“像,真像,簡直跟她一模一樣。”沉默了一會兒又自言自語地說:“多少年了,我總是反覆說要來看看你,現在總算來了,看到了你,啊,想不到……”他抬起頭深情地望著我妻子,目光充滿驚喜的光芒,撫摸著我妻子。後來,他突然又困難地搖搖頭,感嘆道:“唉,她要能見到你該會多高興。”

我問:“誰?”

他說:“你妻子的母親,也就是你的岳母大人。”

我和妻子變得越發惶惑,我妻子說:“我們夏天才回老家看過母親。”

他說:“不,那不是你母親。”話像子彈一樣射出!但馬上他又冷靜下來,用一種客氣的請求的目光注視著妻子和我說:“也許我不該告訴你們,你們不會相信的。但我又必須告訴你們,因為這是你母親生前對我的囑託。”他頓了頓,專門往我妻子湊近了一下,說:“我說的是你的親生母親,不是你家鄉的那個母親。你覺得我說的很荒唐是不?是的,這是我能想像到的。我昨天才從你家鄉來,我知道他們什麼也沒同你說。他們不對你說也許是為了愛護你,也許是想等我來說。不過,我到今天才出現,他們已不準我說了。這次我去你老家會見了你現在的父母,臨別時他們再三要求我別來找你。我理解他們的心情,確實,事情到今天再提起來實在是晚了,你接受不了,他們也接受不了。我想我要早來30年他們一定不會這樣的,可我遲遲不來,他們可能以為我死了,所以就打消了可能會失去你的念頭。但我還是來了,對不起。”他特意調頭看我一眼,對我說:“也對不起你。”

儘管他的口音很怪,我還是聽清了他說的每一個字,可同時我又不知道他在說什麼。我相信,我妻子一定比我更有這種感覺,如墜入五里之雲,又如在夢中。

他又轉頭看著我妻子,接著說:“剛才我說了他們——你現在的父母——叫我別來找你,我甚至都答應了,可我還是來了,我也對不起他們。但我不是有意要傷害他們和你們,我是決計要告訴你的,告訴你事情真相是我這一生的願望,也是你母親——我不得不說明是你親生母親——的願望,臨終遺願啊。我知道,在今天,在你自己都已經做了母親的年紀里,我,一個你素未謀面的人,突然跟你提起什麼親生父母,你一定不會相信的。你相信自己的記憶和感情,你的記憶和感情在忠實地告訴你,你現在的父母就是你的父母,你唯一的父母,你相信他們就像相信你手上的一顆痣。但我要告訴你,一個人對自己的出生是沒有記憶的,也請你相信我的誠實。你可以看得出我已經很老,死亡對我來說是轉眼之間的事。你看,這張滿是皺褶的老臉,還有這手杖,這樣一個老人,生活是真空的,他扳著手指計算著末日的到來,同時要捫心自問一下:什麼事情我應該在生前把它完成,否則死不瞑目啊。好,就這樣,我想到了你,想到了你母親,想到了讓你知道事實真相,就是我此生此世該做的最後一件事。這件事我必須要做,因為能做這件事的人這世上也許只有我一個,我是這世上唯一掌握你秘密的人,包括你現在的父母,他們對你的身世也是一知半解。譬如說你真正的父母到底是誰,這問題他們是回答不了的。他們能告訴你的無非是多少年前,我,一個汪偽政府里的偽軍長官,在怎樣一個夜晚,怎樣將你託付給他們,他們又是怎樣把你帶回那個小鎮,怎樣撫養你,等等,而背後的很多真情他們是不知曉的。”

作為一個幾十年都對自己身世確信無疑的人,有一天,卻有一位素不相識的人突然告訴你說,你現在的父母親不是你的親生父母──像《紅燈記》中的奶奶告訴鐵梅一樣。發生這樣的事情當然是可怕的,也不公平。確實,接下來我和妻子被他陌生又離奇的說法搞得非常緊張不安。我說過,那天下午天在下雨,雨後來越下越大,我家的這位客人,這位神秘的銀髮老人,他為自己從來就有的信念所驅使,跟我們講述了我妻子身世的秘密,也講了他傳奇的經歷。

他就是金深水,是從美國來的。

幸虧,只浸透了21頁!

手稿是寫在一本16開大、180頁厚的褐色牛皮紙外殼的線裝筆記本上的,裡面的紙張是銅版白紙,本色無疑是白色的,但在漫長歲月的侵蝕下,如今已經成了淺黃色,墨跡也變得暗淡了,有一種歷盡滄桑的意味。手稿以日記格式寫成,起始日期是1941年6月7日,終止時間是個謎。作為日記,當中有不少日常瑣事的記錄,比如當日天氣、突發事務、一些特別心緒等。我的案頭工作首先是刪,把這些日常瑣事和部分過於情緒化的文字刪除;其次是增,諸如文中部分書信、引文、竊聽記錄——就是那些楷體字,大約有三分之二的內容,是我根據資料增補進去的。當然,為了便於閱讀,我對文字也作了一定潤色,並分了章節。但總的說,我做的工作量不大,頂多是一個編輯的工作吧。

2003年夏天,我闊別多年的老首長王亞坤夫婦來成都看我時,交給我“一箱子材料”,手稿就是其中的“重頭戲”。那么他們又是如何得到這些材料的?以下是王亞坤老首長在成都賓館裡對我說的話,答案就在其中。可以想見,這次談話他是作了精心準備的,也許在對我說之前他已經在心裡默念過多遍,所以談得很沉著,字斟句酌的。王的談話中又夾著另一個人的談話,都是錄了音的。以下就是錄音記錄,我基本未作調整,只是將內容分了段分了行而已——

那天下午,我不知道他是怎么找到我家的,找到我家時我和妻子剛午睡起床。

時間是五年前,你知道,那時候我已離開鼓山,到了山下洪山橋後勤部工作,我妻子顏麗也隨我調到山下醫院上班。福州是沒有冬天的,部隊上的生活又很單純,一年四季我們都有午睡的習慣。我記得,開始他叩門的聲音很輕,以致我聽了好久也吃不準是在敲我家的門。那聲音很縹緲,很不真實,也許更像是記憶中的聲音,或是在敲旁人的門。後來,有一聲敲得有些近乎絕望的用力,我終於聽清楚他是在敲我家的門,便去開門。開門後我看見一位銀髮老人,他穿一套筆挺的西服,頭上戴一頂黑色的禮帽,手上還握著一根漆得鋥亮的拐杖,看起來跟電影中的人物似的,有種陌生的風采。我想他一定是敲錯門了,因為我家的門從來沒有被這樣的人敲開過。但出於對老人的恭敬,我還是客氣地問他找誰。他問這是誰家嗎,問的是我妻子的名字。

我說:“是的,我是她愛人。”

他說:“喔,你好,先生,請問她在家嗎,你太太?”

我說在的,並打開門,請他進屋。他似乎有些猶豫,慢吞吞地把鞋子在棕墊上擦了又擦,一邊磨蹭,一邊又有些遺憾地說:“最好去我那裡,我住在珍珠飯店,不遠,但這天……突然下雨了……”他說話的口音很怪,既有江浙味,又帶有港台腔。這時我妻子已從臥室出來,我一邊把老人迎進屋,一邊告訴妻子老人是來找她的。我妻子客氣地上前,接過老人的手杖和帽子,安排他在藤椅上坐下。他坐著,有很長一段時間一句話不說,只是神秘地看著我妻子,好像有話難以啟口,又好像腦子短路了,把要說的話卡在了喉嚨里。

突然,他仿佛醒過來似的對我妻子說:“你長得真像你母親。”

我想他是在無話找話,因為我妻子和我岳母並不像,我岳母的長相有點冷漠又帶點兒怨氣,而我妻子呢,人們都說她有張高高興興的臉,一對甜蜜的酒窩使她顯得格外親切,討人歡喜。在生活中,說我妻子像她母親的人很少,他是少有的一個。

我妻子問他:“您認識我母親?”

他點點頭,說的還是剛才那句話:“像,真像,簡直跟她一模一樣。”沉默了一會兒又自言自語地說:“多少年了,我總是反覆說要來看看你,現在總算來了,看到了你,啊,想不到……”他抬起頭深情地望著我妻子,目光充滿驚喜的光芒,撫摸著我妻子。後來,他突然又困難地搖搖頭,感嘆道:“唉,她要能見到你該會多高興。”

我問:“誰?”

他說:“你妻子的母親,也就是你的岳母大人。”

我和妻子變得越發惶惑,我妻子說:“我們夏天才回老家看過母親。”

他說:“不,那不是你母親。”話像子彈一樣射出!但馬上他又冷靜下來,用一種客氣的請求的目光注視著妻子和我說:“也許我不該告訴你們,你們不會相信的。但我又必須告訴你們,因為這是你母親生前對我的囑託。”他頓了頓,專門往我妻子湊近了一下,說:“我說的是你的親生母親,不是你家鄉的那個母親。你覺得我說的很荒唐是不?是的,這是我能想像到的。我昨天才從你家鄉來,我知道他們什麼也沒同你說。他們不對你說也許是為了愛護你,也許是想等我來說。不過,我到今天才出現,他們已不準我說了。這次我去你老家會見了你現在的父母,臨別時他們再三要求我別來找你。我理解他們的心情,確實,事情到今天再提起來實在是晚了,你接受不了,他們也接受不了。我想我要早來30年他們一定不會這樣的,可我遲遲不來,他們可能以為我死了,所以就打消了可能會失去你的念頭。但我還是來了,對不起。”他特意調頭看我一眼,對我說:“也對不起你。”

儘管他的口音很怪,我還是聽清了他說的每一個字,可同時我又不知道他在說什麼。我相信,我妻子一定比我更有這種感覺,如墜入五里之雲,又如在夢中。

他又轉頭看著我妻子,接著說:“剛才我說了他們——你現在的父母——叫我別來找你,我甚至都答應了,可我還是來了,我也對不起他們。但我不是有意要傷害他們和你們,我是決計要告訴你的,告訴你事情真相是我這一生的願望,也是你母親——我不得不說明是你親生母親——的願望,臨終遺願啊。我知道,在今天,在你自己都已經做了母親的年紀里,我,一個你素未謀面的人,突然跟你提起什麼親生父母,你一定不會相信的。你相信自己的記憶和感情,你的記憶和感情在忠實地告訴你,你現在的父母就是你的父母,你唯一的父母,你相信他們就像相信你手上的一顆痣。但我要告訴你,一個人對自己的出生是沒有記憶的,也請你相信我的誠實。你可以看得出我已經很老,死亡對我來說是轉眼之間的事。你看,這張滿是皺褶的老臉,還有這手杖,這樣一個老人,生活是真空的,他扳著手指計算著末日的到來,同時要捫心自問一下:什麼事情我應該在生前把它完成,否則死不瞑目啊。好,就這樣,我想到了你,想到了你母親,想到了讓你知道事實真相,就是我此生此世該做的最後一件事。這件事我必須要做,因為能做這件事的人這世上也許只有我一個,我是這世上唯一掌握你秘密的人,包括你現在的父母,他們對你的身世也是一知半解。譬如說你真正的父母到底是誰,這問題他們是回答不了的。他們能告訴你的無非是多少年前,我,一個汪偽政府里的偽軍長官,在怎樣一個夜晚,怎樣將你託付給他們,他們又是怎樣把你帶回那個小鎮,怎樣撫養你,等等,而背後的很多真情他們是不知曉的。”

作為一個幾十年都對自己身世確信無疑的人,有一天,卻有一位素不相識的人突然告訴你說,你現在的父母親不是你的親生父母──像《紅燈記》中的奶奶告訴鐵梅一樣。發生這樣的事情當然是可怕的,也不公平。確實,接下來我和妻子被他陌生又離奇的說法搞得非常緊張不安。我說過,那天下午天在下雨,雨後來越下越大,我家的這位客人,這位神秘的銀髮老人,他為自己從來就有的信念所驅使,跟我們講述了我妻子身世的秘密,也講了他傳奇的經歷。

他就是金深水,是從美國來的。

序言

寫在外面

陽光都被樹葉剪碎了,剪成了一片片不規則的圖形,晃晃悠悠浮沉在柏油馬路上。這是浙江省城杭州市勞動路馬路,時間是1981年8月29日。這一天,我像進入了夢鄉,被一輛軍牌照卡車從富陽縣城拉到杭州,來到毗鄰西湖景區的浙江省軍區招待所。在招待所作短暫停留後(等人),又呼呼啦啦去了火車站。一路上,我記住了一個驚奇,就是太陽光像一塊大白布,被遮天的樹葉剪得粉碎,鋪在黝黑的瀝青路面上,黑白分明,會沉浮,會晃動,像是夢中的情景。雖然這時候我還穿著土衣便服,但嚴格地說此時我已是一名軍人,享受著軍人應有的待遇。比如進火車站時,我們走的是軍人專用通道,上了火車,乘務員給我們提水倒茶,我們也給乘務員拖地擦窗,親如一家,情如魚水。

火車開了一夜又一個白晝,第二天傍晚時分到了福州。福州的夕陽依然灼熱如火,空氣中瀰漫著凝練、憤怒的火氣,讓我覺得仿佛來到了另一個星球:也許是火星吧。當我背著行李與三位招生官、六十名同學一起走出月台,渾身已被洶湧的汗水濕透。但這並不讓我感到難受,因為年少稚嫩的心房被第一次遠離家門的緊張好奇和對未來的猜測期待牢牢占領。我與陌生環境之間缺少了一個翻譯,即便有招生官發號施令,我依然時時覺得無助,只好小心翼翼跟著別人行動,亦步亦趨,只怕掉隊。

火車站外,早已候著兩輛掛軍牌的綠色大卡車。車子載著我們,穿過了福州著名的五一廣場,向郊外開去。大約過了半個小時,天漸漸黑暗了,在落日的最後一點餘暉中,我們的車子鑽進了一座巍峨的大山。有人介紹說,這山叫鼓山,是福州的旅遊勝地,山上有許多風景名勝。黑暗中,我看不見任何名勝古蹟,只見山勢陡峭,山路崎嶇,沿途樹影婆娑,怪石嶙峋,山風陰森森地吹來,偶爾送來幾聲獸鳴鳥叫。這感覺倒不錯,因為我早聽說我上的是一所特殊的軍校,似乎理當隱匿在這么一個魅影憧憧、山高路險的深山老林中。我心裡不由升起一股子“天降大任於斯”的自豪感、莊嚴感。

我上的是解放軍工程技術學院,現更名為解放軍信息工程大學,在鄭州,是總參下屬的一所重點工科大學,有“軍中清華”之美譽。我就讀的是該院的福州分院,是專科。儘管如此,錄取分數還是很高,院方到我們中學招生時,初定的調檔線比浙江省劃的調檔線高出四十分。我相差三十多分,自然是想都不敢想。但是,那些高分的佼佼者被院方帶去醫院作體檢後,可以說是潰不成軍,測視力的“山”字表簡直像一架機關槍,一下子撂倒了二十人中的十四人,加上其他關卡卡掉的,最後只剩兩人勝出。要知道,這不是一般的入學體檢,這是入伍體檢,是按當兵的要求來嚴格要求的。於是,又重新劃調檔錢,比前次降了一半。可對我來說,還是不夠,還差得遠。

但也不一定。

那天,我去到醫院參加體檢。天很熱,醫院裡的氣味很難聞,我出來到樓下,在一棵小樹下乘涼。不一會,出來一個戴眼鏡的同志,大鬍子,胖墩墩的,他顯然是來乘涼的,站在我了身邊。正是中午時分,樹又是一棵小樹,罩出的陰涼只是很小的一片,要容下兩個人有點困難,除非我們挨緊了。我由於自小受人歧視,養成了(也許是被迫的)對人客氣謙讓的習慣,見此情況主動讓出大片陰涼給他。他友好地對我笑笑,和我攀談起來,我這才知道他就是負責“工院”招生的首長。我向首長表示,我很想去他們學校,就是成績差了一點。首長問了我的考分,認為我的分數確實低了些,否則他可以考慮要我。後來,當首長獲悉我數學是滿分、物理也有98分的高分時,他驚疑地盯了我一會兒,認真地問我是不是真的想上他們學校。

我激動地說:是真的,真的。

五分鐘後,我改變了體檢路線,轉到四樓,接受了有軍人在場監督的苛刻的體檢。我的身體狀況比我想像的要好,要爭氣,一路檢查下去,一路綠燈,哪怕連腳板底也是合格的(不是鴨腳板)。當天下午,我離開醫院時,首長握著我手說:回家等通知吧。

第五天,我接到了由首長親自蓋章下發的通知書。至此,我尚不知首長姓甚名誰,但他是我的恩人,這一點我心裡清楚,並記著。

首長姓王,名亞坤,山東泰安人。後來我知道,“首長”也不是什麼大首長,只是機關的一個營級參謀,年齡也不老,才四十來歲,只是樣子(大鬍子、胖墩墩)顯得有些老。因為在機關,平時我很難見得到他,偶爾在路上碰到,我很想跟他敘敘舊,道個謝,但他總是愛理不理的,似乎忘記了我。倒是他愛人,在醫護所當醫生,是可以經常看見的。有一次我發高燒,連續打了幾天針,其中一回,護士不在,是他愛人親自給我打的,給我留下極深刻印象。本來,醫生是不打針的,她完全可以讓我等,她沒有,而是親自上陣,而且在打針的過程中很體諒我的痛,一隻手把著針管儘量緩慢的推進藥水,另一隻手還在針口旁邊用食指輕輕撓著,以分散痛感。迄今為止,我當然打過不少次針,可這樣的待遇還是第一次。我當時很想告訴她,我是她丈夫開恩把我招進校的,只因為陌生和羞怯,張不開口。以後,我曾多次鬥爭過,想上他們家去看看,明確表達一下謝意,但想起老王愛理不理的樣子,我的膽量總是越想越小,不了了之。就這樣,直到離校我也沒有去拜訪過他們。

再以後,我離他們越來越遠,心裡的人和事也越來越多,慢慢的,他們就從我心裡淡出了。2003年夏天,我在成都,突然接到老王的電話,說想來看看我。歡迎!歡迎!我在最好的賓館開了房間迎接他,同行的還有他的醫生愛人。二十多年過去了,他們都老了,退休了,我也不再年輕,也脫了因為年輕而有的羞怯。我們像老朋友一樣相見,回憶往事,暢談國家大事,叨嘮家長里短,可以用“相談甚歡”來形容。那時我已經出版《解密》和《暗算》兩部小說,據說在我老單位轟起了轟動。我注意到,他們隨身帶著這兩本小說,談話很快轉移到我的寫作上來,關心我是怎么當上作家的,眼下正在寫什麼。我一邊儘量滿足他們的好奇心,一邊又想儘快擺脫這話題——因為這有自我炫耀之嫌。哪知道,他們揪住不放,問了又問,刨根問底,最後竟然給我奉上一箱子材料,希望我寫寫“箱子裡的事情”。

我用一個下午看完箱子裡的東西,直覺告訴我,這是很值得寫的。但我一直不知怎么來寫。多就是少,材料太多了,反而不知道怎么舍取。我曾經寫過一稿,取名為《兩個老牌特務的底牌》,他們看了不滿意,卻沒有責怪我,而是責怪自己沒有提供足夠的材料。隨後的幾年間,他們不辭辛苦,東奔西走,尋尋覓覓,又收集了很多材料提供給我。盛情難卻,2008年,我又開始寫第二稿,斷斷續續寫了一年,交給他們。這一次他們基本上是滿意了,但需要修改的地方又似乎很多,改到他們完全滿意時,我不得不承認,這本書的作者已經不是我了。

是誰?

金深水,或者林嬰嬰,或者王亞坤夫婦,或者是他們合著,我所做的不過是一個編輯的工作,理當退到作者幕後。我鄭重地向他們這么提議過,卻未能得到他們同意,只好勉為其難。從某種意義上說,王亞坤夫婦又對我施了一回恩,我不知怎么來感謝他們。他們說,只要讀者喜歡這本書,就是對他們最好的感謝。對此,我深信不疑。甚至,我不相信哪個作家能寫出這么好的書。事實上,好書都不是作家用筆頭寫出來的,而是有人用非凡的生命、非凡的愛、非凡的經歷譜出來的。

陽光都被樹葉剪碎了,剪成了一片片不規則的圖形,晃晃悠悠浮沉在柏油馬路上。這是浙江省城杭州市勞動路馬路,時間是1981年8月29日。這一天,我像進入了夢鄉,被一輛軍牌照卡車從富陽縣城拉到杭州,來到毗鄰西湖景區的浙江省軍區招待所。在招待所作短暫停留後(等人),又呼呼啦啦去了火車站。一路上,我記住了一個驚奇,就是太陽光像一塊大白布,被遮天的樹葉剪得粉碎,鋪在黝黑的瀝青路面上,黑白分明,會沉浮,會晃動,像是夢中的情景。雖然這時候我還穿著土衣便服,但嚴格地說此時我已是一名軍人,享受著軍人應有的待遇。比如進火車站時,我們走的是軍人專用通道,上了火車,乘務員給我們提水倒茶,我們也給乘務員拖地擦窗,親如一家,情如魚水。

火車開了一夜又一個白晝,第二天傍晚時分到了福州。福州的夕陽依然灼熱如火,空氣中瀰漫著凝練、憤怒的火氣,讓我覺得仿佛來到了另一個星球:也許是火星吧。當我背著行李與三位招生官、六十名同學一起走出月台,渾身已被洶湧的汗水濕透。但這並不讓我感到難受,因為年少稚嫩的心房被第一次遠離家門的緊張好奇和對未來的猜測期待牢牢占領。我與陌生環境之間缺少了一個翻譯,即便有招生官發號施令,我依然時時覺得無助,只好小心翼翼跟著別人行動,亦步亦趨,只怕掉隊。

火車站外,早已候著兩輛掛軍牌的綠色大卡車。車子載著我們,穿過了福州著名的五一廣場,向郊外開去。大約過了半個小時,天漸漸黑暗了,在落日的最後一點餘暉中,我們的車子鑽進了一座巍峨的大山。有人介紹說,這山叫鼓山,是福州的旅遊勝地,山上有許多風景名勝。黑暗中,我看不見任何名勝古蹟,只見山勢陡峭,山路崎嶇,沿途樹影婆娑,怪石嶙峋,山風陰森森地吹來,偶爾送來幾聲獸鳴鳥叫。這感覺倒不錯,因為我早聽說我上的是一所特殊的軍校,似乎理當隱匿在這么一個魅影憧憧、山高路險的深山老林中。我心裡不由升起一股子“天降大任於斯”的自豪感、莊嚴感。

我上的是解放軍工程技術學院,現更名為解放軍信息工程大學,在鄭州,是總參下屬的一所重點工科大學,有“軍中清華”之美譽。我就讀的是該院的福州分院,是專科。儘管如此,錄取分數還是很高,院方到我們中學招生時,初定的調檔線比浙江省劃的調檔線高出四十分。我相差三十多分,自然是想都不敢想。但是,那些高分的佼佼者被院方帶去醫院作體檢後,可以說是潰不成軍,測視力的“山”字表簡直像一架機關槍,一下子撂倒了二十人中的十四人,加上其他關卡卡掉的,最後只剩兩人勝出。要知道,這不是一般的入學體檢,這是入伍體檢,是按當兵的要求來嚴格要求的。於是,又重新劃調檔錢,比前次降了一半。可對我來說,還是不夠,還差得遠。

但也不一定。

那天,我去到醫院參加體檢。天很熱,醫院裡的氣味很難聞,我出來到樓下,在一棵小樹下乘涼。不一會,出來一個戴眼鏡的同志,大鬍子,胖墩墩的,他顯然是來乘涼的,站在我了身邊。正是中午時分,樹又是一棵小樹,罩出的陰涼只是很小的一片,要容下兩個人有點困難,除非我們挨緊了。我由於自小受人歧視,養成了(也許是被迫的)對人客氣謙讓的習慣,見此情況主動讓出大片陰涼給他。他友好地對我笑笑,和我攀談起來,我這才知道他就是負責“工院”招生的首長。我向首長表示,我很想去他們學校,就是成績差了一點。首長問了我的考分,認為我的分數確實低了些,否則他可以考慮要我。後來,當首長獲悉我數學是滿分、物理也有98分的高分時,他驚疑地盯了我一會兒,認真地問我是不是真的想上他們學校。

我激動地說:是真的,真的。

五分鐘後,我改變了體檢路線,轉到四樓,接受了有軍人在場監督的苛刻的體檢。我的身體狀況比我想像的要好,要爭氣,一路檢查下去,一路綠燈,哪怕連腳板底也是合格的(不是鴨腳板)。當天下午,我離開醫院時,首長握著我手說:回家等通知吧。

第五天,我接到了由首長親自蓋章下發的通知書。至此,我尚不知首長姓甚名誰,但他是我的恩人,這一點我心裡清楚,並記著。

首長姓王,名亞坤,山東泰安人。後來我知道,“首長”也不是什麼大首長,只是機關的一個營級參謀,年齡也不老,才四十來歲,只是樣子(大鬍子、胖墩墩)顯得有些老。因為在機關,平時我很難見得到他,偶爾在路上碰到,我很想跟他敘敘舊,道個謝,但他總是愛理不理的,似乎忘記了我。倒是他愛人,在醫護所當醫生,是可以經常看見的。有一次我發高燒,連續打了幾天針,其中一回,護士不在,是他愛人親自給我打的,給我留下極深刻印象。本來,醫生是不打針的,她完全可以讓我等,她沒有,而是親自上陣,而且在打針的過程中很體諒我的痛,一隻手把著針管儘量緩慢的推進藥水,另一隻手還在針口旁邊用食指輕輕撓著,以分散痛感。迄今為止,我當然打過不少次針,可這樣的待遇還是第一次。我當時很想告訴她,我是她丈夫開恩把我招進校的,只因為陌生和羞怯,張不開口。以後,我曾多次鬥爭過,想上他們家去看看,明確表達一下謝意,但想起老王愛理不理的樣子,我的膽量總是越想越小,不了了之。就這樣,直到離校我也沒有去拜訪過他們。

再以後,我離他們越來越遠,心裡的人和事也越來越多,慢慢的,他們就從我心裡淡出了。2003年夏天,我在成都,突然接到老王的電話,說想來看看我。歡迎!歡迎!我在最好的賓館開了房間迎接他,同行的還有他的醫生愛人。二十多年過去了,他們都老了,退休了,我也不再年輕,也脫了因為年輕而有的羞怯。我們像老朋友一樣相見,回憶往事,暢談國家大事,叨嘮家長里短,可以用“相談甚歡”來形容。那時我已經出版《解密》和《暗算》兩部小說,據說在我老單位轟起了轟動。我注意到,他們隨身帶著這兩本小說,談話很快轉移到我的寫作上來,關心我是怎么當上作家的,眼下正在寫什麼。我一邊儘量滿足他們的好奇心,一邊又想儘快擺脫這話題——因為這有自我炫耀之嫌。哪知道,他們揪住不放,問了又問,刨根問底,最後竟然給我奉上一箱子材料,希望我寫寫“箱子裡的事情”。

我用一個下午看完箱子裡的東西,直覺告訴我,這是很值得寫的。但我一直不知怎么來寫。多就是少,材料太多了,反而不知道怎么舍取。我曾經寫過一稿,取名為《兩個老牌特務的底牌》,他們看了不滿意,卻沒有責怪我,而是責怪自己沒有提供足夠的材料。隨後的幾年間,他們不辭辛苦,東奔西走,尋尋覓覓,又收集了很多材料提供給我。盛情難卻,2008年,我又開始寫第二稿,斷斷續續寫了一年,交給他們。這一次他們基本上是滿意了,但需要修改的地方又似乎很多,改到他們完全滿意時,我不得不承認,這本書的作者已經不是我了。

是誰?

金深水,或者林嬰嬰,或者王亞坤夫婦,或者是他們合著,我所做的不過是一個編輯的工作,理當退到作者幕後。我鄭重地向他們這么提議過,卻未能得到他們同意,只好勉為其難。從某種意義上說,王亞坤夫婦又對我施了一回恩,我不知怎么來感謝他們。他們說,只要讀者喜歡這本書,就是對他們最好的感謝。對此,我深信不疑。甚至,我不相信哪個作家能寫出這么好的書。事實上,好書都不是作家用筆頭寫出來的,而是有人用非凡的生命、非凡的愛、非凡的經歷譜出來的。