內涵和解說

基本介紹

法律公正與司法公正

司法是法律系統的一個組成部分。司法公正是與法或法律本身的公正密切相關的。因此,我們在討論司法公正的內涵與界說之前,有必要先考察一下法或法律的公正問題。

組成

立法公正、執法公正和司法公正

法律公正是由兩個方面組成的。其一是法律制定上的公正,可以稱為立法公正;其二是法律實施中的公正,包括執法公正和司法公正。毫無疑問,前者是法律公正的基礎,因為沒有公正的立法就根本不可能有公正的執法和司法。但是後者也是非常重要的,甚至是更為重要的,因為執法公正和司法公正才是法律公正的切實保障。沒有公正的執法和司法,再公正的法律也只能停留在紙上,也只能是一種美好的理想,甚至是一種騙人的“文字遊戲”。

法律制定上的公正並不會自然而然地轉化為法律實施中的公正。在人類社會的發展進程中,法律公正的這兩個方面經常會出現脫節的現象。就我國目前的法治狀況而言,法律實施顯然落後於法律制定。因此,要想真正做到法律公正,真正實現依法治國的口號,我們的當務之急就是要加強公正執法和公正司法。

執法公正和司法公正是兩個既有區別又有聯繫的概念。廣義的執法可以包括司法;而廣義的司法活動也可以包括大部分執法活動,可以包括法官、檢察官、警察等司法人員的執法活動。但是狹義的執法則不包括司法;狹義的司法活動則僅指法院的審判活動。本文講的司法公正是狹義上的司法公正,即法院的審判公正。

就法律實施而言,司法活動是保障法律公正的最後一道關口,也是保障法律公正的最重要和最有實效的一種手段。我們可以毫不誇張地說,司法公正是法律公正的全權代表和集中體現。從依法治國的意義上講,如果一個社會中沒有了司法公正,那么這個社會也就根本沒有公正可言了。由此可見,司法公正既是司法活動自身的目標和要求,也是依法治國的目標和要求。正因為司法公正具有如此重要的意義,我們法律界的同仁才要不遺餘力地為其奔走疾呼、搖旗吶喊,為其鞠躬盡瘁、死而後己。

界說

司法公正,或曰公正司法,其基本內涵就是要在司法活動的過程和結果中堅持和體現公平與正義的原則。在這裡,司法主要指法院的審判活動;公正的含義則包括公平、平等、正當、正義等。司法公正既要求法院的審判過程遵循平等和正當的原則,也要求法院的審判結果體現公平和正義的精神。

司法公正

司法公正在此,筆者認為有必要明確司法公正的主體與對象這兩個概念,因為有些學者對司法公正主體的認識是有偏頗的,①而這在一定程度上影響了對司法公正概念的準確闡釋。

司法公正是以司法人員的職能活動為載體的,是體現在司法人員的職能活動之中的,因此司法公正的主體當然是以法官為主的司法人員。毫無疑問,審判過程和結果是否公正,主要取決於法官的職務活動,但是法官並非司法公正的唯一主體。檢察官對審判活動是否公正具有監督職能,因此也應該屬於司法公正的主體。至於各類訴訟案件的當事人,他們不是司法活動的行為人,而是司法活動的承受者,所以他們不是司法公正的主體,而是司法公正的對象。倘若我們說刑事案件的被告人是司法公正的主體,那么我們就必然要依靠那些被告人來主持司法公正了。其荒謬之處是不言而喻的。

筆者認為,司法公正的對象應該包括各類案件的當事人及其他訴訟參與人。毋庸置疑,民事訴訟的當事人,刑事案件的犯罪嫌疑人或被告人,是司法公正的主要對象,因為司法過程和司法裁決公正與否,直接決定或影響著他們的權益。但是刑事案件的受害人及各種案件中的證人、鑑定人等訴訟參與人也是司法公正的對象,因為他們在訴訟活動中都有相應的權利,也都有是否得到公正對待的問題。

綜上所述,司法公正是司法活動的一條基本原則。按照這條原則,以法官為代表的司法人員應該在審理各種案件的過程中正當、平等地對待當事人及其他訴訟參與人,應該在審理各種案件的結果中體現

公平正義的精神。

目標和保障

實體公正與程式公正

司法公正既要求法院的審判過程堅持正當平等的原則,也要求法院的審判結果體現公平正義的精神。前者可以稱為程式公正,後者可以稱為實體公正。它們共同構成了司法公正的基本內容。

辯證關係

所謂實體公正,就是說司法活動就訴訟當事人的實體權利和義務關係所做出的裁決或處理是公正的。所謂程式公正,是指訴訟活動的過程對有關人員來說是公正的,換言之,訴訟參與人在訴訟過程中所受到的對待是公正的,所得到的權利主張機會是公正的。就司法系統而言,實體公正是指系統的最終“產品”是否公正;程式公正是指該產品的生產過程是否公正。

全國法院“司法公正樹形象”電視電話會議

全國法院“司法公正樹形象”電視電話會議如何闡釋實體公正與程式公正的關係,學者們在理論上有不同的觀點。有人認為,實體公正和程式公正是統一於司法公正的兩個方面,二者是相輔相成的。也有人指出,實體公正和程式公正是司法公正的兩個相互區別的價值標準,實體公正不等於程式公正,程式公正也不等於實體公正;堅持程式公正並不必然導致實體公正,獲得實體公正也不必須遵循程式公正。還有人強調,實體公正和程式公正在許多情況下不僅是相互區別的,而且是相互對立、相互衝突的,追求實體公正就可能傷害程式公正,而堅持程式公正又可能犧牲實體公正。至於如何處理二者之間的關係,有的學者斷言沒有實體公正就沒有司法公正;有的學者聲稱程式公正必須優先於實體公正;有的學者則高喊要統籌兼顧,要權衡利弊,要

具體問題具體分析。

理論探討可以眾說紛紜,司法實踐卻必須有一定之規。於是,世界各國在確立其訴訟、制度時不得不就實體公正與程式公正的關係做出或明示或默示的界定和取捨。當然,各國的作法並不相同,有時甚至大相逕庭。一種極端的作法是片面追求實體公正,忽視程式公正。一言以蔽之,無論程式如何,無論手段如何,只要結論是公正的,就是司法公正。這曾經是大陸法系國家訴訟制度的傳統之一,現在仍然是一些國家確立訴訟制度的主導思想。從某種意義上講,我國的訴訟制度也曾經深受這種思想的影響。另一種極端的作法是片面強調程式公正,甚至以犧牲實體公正為代價也在所不惜。這是在普通法系國家重視程式規則的司法傳統基礎上發展起來的,而美國的司法制度堪稱代表。

筆者認為,實體公正和程式公正是不可偏廢的。實體公正應該是司法系統追求的根本目標,程式公正則是實現實體公正的措施和保障。實踐經驗證明,單純追求實體公正不僅會導致漠視甚至踐踏訴訟參與者的正當權利,而且也會導致司法公正觀念的扭曲。當然,片面追求程式公正也是一種誤區。凡事都應有度,超過了一定的度,就變成了做樣子給別人看。雖然這樣做具有一定的社會穩定功能,但是也有不容忽視的弊端,因為犧牲了實體公正必然會使司法公正“傷筋動骨”。

實體公正

實體公正的要旨在於要求法院在審理各種案件和處理各種糾紛的時候堅持公平、正義的原則,但是這一切都要建立在正確認定案件事實的基礎之上。例如,某甲違約就應該承擔相應的賠償責任,某乙犯罪就應該受到相應的懲罰,但這是有一個重要前提條件的,那就是某甲確實違了約和某乙確實犯了罪。如果某甲本來沒有違約,某乙本來沒有犯罪,法院卻讓某甲賠償、讓某乙受罰,那么這顯然就毫無司法公正可言了。由此可見,追求實體意義上的司法公正,首要的問題就是要準確地認定案件事實。事實認定有誤,實體公正就成了一句空話。換言之,實體公正的具體實現是以準確認定案件事實為基礎的。

然而,案件事實是發生在過去的事件。對於當事人來說是這樣,對於辦案的司法人員來說更是如此。從某種意義上講,司法人員與歷史學家的工作性質有很大的相似性,因為他們都必須通過現存的材料去認識發生在過去的事件。換句話說,他們的認識活動都具有逆向思維的特點,即從現在去認識過去,從結果去認識原因。這當然是一件非常困難的工作。另外,司法人員對發生在過去的案件事實的認識還不是直接實現的,而是間接地通過各種證據來實現的。案件中各種證據的情況是錯綜複雜的,人們對證據的收集和使用是要受時間、空間等有關條件限制的,因此人們對案件事實的認識便不可避免地帶有一定的局限性和模糊性。

訴訟程式公正論

訴訟程式公正論認定案件事實的問題並不像有些人想像得那么簡單。在有些人的心目中,似乎案件事實總是涇渭分明,非黑即白。認為認定案件事實即使不是一道簡單的加減乘除運算題,也一定是一道能夠找到確切答案的幾何題。然而,這些人的觀點實際上反映了一種形上學的思維習慣。換言之,這些人喜歡或者習慣於非此即彼、非真即假、非對即錯、非黑即白的思維方式。一件證據,要么就是真的,要么就是假的。一個認識結論,要么就是對的,要么就是錯的。絕對不能有第三種可能性。但是現實生活是非常複雜的,人們對案件事實的認識往往帶有一定的局限性和模糊性。

熟悉司法實踐的人都知道,人們在通過證據認定案件事實的時候經常要不可避免地面臨那種非黑非白的“灰色地帶”,就是沒有確切答案的模糊認識狀態。以人們認為最有科學性的鑑定結論為例:有經驗的司法鑑定人員都知道他們在進行各種法庭科學鑑定時經常會面臨一些無法給出確定性結果的難題。例如,在根據毛髮根鞘細胞中的性染色體來判斷毛髮性別的鑑定中,人們一般都把Y染色體作為認定男性毛髮的依據。但是大量的數據表明,女性毛髮的根鞘細胞中也可以有Y染色體,只是數量較少。在單位檢材內,男性毛髮的Y染色體數量為20至80,女性毛髮的Y染色體數量為0至25。如果具體案件中毛髮檢驗結果表明Y染色體的數量在26以上或19以下,結論可以說是明確的;如果檢驗結果表明Y染色體的數量在20至25之間,那么結論就是“灰色”的了。在筆跡鑑定和司法精神病鑑定等在很大程度上要依靠鑑定人員的個人主觀經驗的鑑定中,這種“灰色”區域更為常見。即使在客觀標準比較明確的

指紋鑑定和DNA遺傳基因紋鑑定中,“灰色”區域也時有所見。

嚴格地說,在任何一起案件中都存在著證據認識的模糊性和不完全屬實的可能性。這一方面是由證據本身的客觀條件所決定的,另一方面是由人的認識能力所決定的。任何證據都會在一定程度上受人的主觀因素的影響,因而根據其認定的案件事實也不可能百分之百地準確,換言之,法官依據證據對案件事實所做出的判斷也都具有誤差的可能性。

有人認為,承認司法人員認定案件事實時存在模糊性和局限性,就是背離了馬克思主義的認識論和真理觀,就是陷入了“不可知論”的泥潭,筆者對此不能苟同。馬克思主義認為,世界是可知的,人類是有能力認識一切客觀真理的。但是,這並不等於說世界上的事物對每個具體的人來說都是可知的,並不等於說每個具體的人都有能力認識客觀真理。

恩格斯曾經指出:“人的思維是至上的,同樣又是不至上的,它的認識能力是無限的,同樣又是有限的。按它的本性、使命、可能和歷史的終極目的來說,是至上的和無限的;按它的個別實現和每次的現實來說,又是不至上的和有限的。”②

司法人員對案件事實的認定都屬於認識的“個別實現”,都是在完全有限地思維著的個人中實現的,都是不可能無限期無止境地進行下去的。因此,就每一個具體案件來說,司法人員對案件事實的認定都不是“絕對真理”,都只能是“相對真理”。由於司法人員在認定案件事實上存在著模糊性和誤差的可能性,由於實體意義上的司法公正是以準確認定案件事實為基礎的,所以實體公正也是有局限性和模糊性的。

程式公正

兩個基本功能

司法程式公正包括訴訟程式的正當性和訴訟權利的平等性等基本要求。就司法活動而言,程式公正具有兩個基本功能:其一是保護訴訟參與者的平等權利和正當權利;其二是保障在訴訟中實現實體公正。

司法公正的關鍵在於提高隊伍素質

司法公正的關鍵在於提高隊伍素質 程式公正的第一個功能是非常重要的,也是顯而易見的。所謂正當程式的原則,首先就是要保護訴訟當事人的合法權利不受侵犯。當然,這裡還有一層含義,就是要限制政府官員的權力,防止他們濫用手中的職權。這涉及到司法活動中如何平衡個人權利保護和對官員權力限制的問題。有些國家在這個問題上採取的態度是寧肯放縱違法犯罪者,也不能讓政府官員濫用職權。他們認為政府官員濫用職權也是一種違法行為,而且對社會的危害更為嚴重。

程式公正的第二個功能主要表現為正當的程式可以保證法院正確認定案件事實和正確適用法律。這就是說,按照訴訟活動的一般規律,根據各類案件的一般情況,程式公正可以而且應該導致實體公正,或者說程式公正是實現實體公正的保障。筆者認為,程式公正的這種功能也是非常重要的。如果我們只看到程式公正的第一種功能,如果我們只強調程式公正的保護權利功能,那就很容易步入將程式公正與實體公正完全對立起來的誤區,甚至會在司法公正的道路上南其轅而北其轍。

誠然,在訴訟程式中強調保護訴訟參與者(特別是刑事案件的被告人)的權利是必要的,而且在有些情況下這種權利保護會和司法活動的目標發生衝突,但是就一般情況來說,這種權利保護並不是與追求實體公正的目標背道而馳的。例如,程式公正的基本規則之一是堅決反對和禁止執法和司法人員對犯罪嫌疑人或被告人的刑訊逼供。這當然是為了保護被告人或犯罪嫌疑人的基本權利,但是它也具有保障實體公正的功能,因為實踐經驗已經無數次證明了刑訊逼供是造成冤假錯案的罪魁禍首。儘管有些人聲稱“不動大刑,焉得實供”,但是在“重刑之下,屈打成招”的例證確實不勝枚舉。由此可見,程式公正與實體公正之間既有對立的一面,更有統一的一面,而且統一是本質,是主流。

程式公正是實現司法公正的切入點

如前所說,追求實體意義上的司法公正在實踐中具有一定的局限性,而且實體公正本身在具體案件中也具有一定的模糊性。與此相比,程式公正則具有較強的確定性和可操作性,因此通過程式公正來保障實體公正並進一步全面實現司法公正是一條可行之路。換言之,程式公正可以做為在實踐中追求司法公正的切入點。

青秀區法院院長余萬慶帶領法官下鄉巡迴立案

青秀區法院院長余萬慶帶領法官下鄉巡迴立案例如,認定案件事實必須依靠證據,因此就要有切實可行的證據規則來保障正確地收集證據和使用證據,保證依據這些證據所認定的案件事實具有客觀性和準確性。司法人員在訴訟中

審查判斷證據的時候,不僅要認真審查每一個證據的可靠性和關聯性,而且要認真審查每一個證據的發現、提取和保管等程式方法是否符合法律的規定。這後一種審查也是非常重要的,因為用非法手段收集的證據不僅會侵犯當事人的合法權利,而且會使司法人員對案件事實的認識步入歧途。筆者並不否認在有些案件中,非法收集來的證據可能對案件事實具有證明性,但是若沒有非法證據的使用限制,司法實踐中的證據肯定會有魚目混珠、以假充真的情況。因此我們應該堅持這樣的證據排除規則,即凡是沒有按照法律規定收集的證據,都不能在訴訟中使用。

證據排除規則只是保障程式公正的一個手段,程式公正還有很多具體的規則。和實體公正相比,程式公正的規則一般都比較明確,具有可操作性,因此我們在追求司法公正的時候應該以程式公正為切入點。當然,這又涉及了深層次的司法公正的價值取向,而這正是本文下面要討論的問題。

定位和取向

整體公正與個體公正

整體公正與個體公正有兩層含義:第一,司法公正應該是對社會成員整體的公正,還是對社會成員個體的公正。第二,司法公正應該是在司法活動整體意義上的公正,即普遍公正,還是在司法活動個體意義上的公正,即個案公正。在選擇或者趨向整體公正或個體公正的時候,人們實際上表達了司法公正的價值定位和取向。

2015年4月份,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於貫徹落實黨的十八屆四中全會決定進一步深化司法體制和社會體制改革的實施方案》。實施方案涵蓋的84項改革任務中,涉及“保證公正司法、提高司法公信力”的有48項。

推進以審判為中心的訴訟制度改革,實行辦案質量終身負責制和錯案責任倒查問責制,完善人民陪審員和人民監督員制度……實施方案提出,著眼於加快建設公正高效權威的社會主義司法制度,完善司法管理體制和司法權力運行機制,規範司法行為,加強對司法活動的監督,保證公正司法,提高司法公信力。

利益

司法公正面臨的首要問題就是如何確定公正的標準。不同的社會,不同的群體,不同的時代,人們可能有不同的司法公正觀念。那么,這種觀念是如何確定或形成的呢?在此,人們不可避免地要面對不同的利益衝突,如社會整體利益和社會成員個人利益之間的衝突,以及不同社會成員的個人利益之間的衝突等。如何平衡這些利益就成為了司法公正面前的一道難題。

個人利益包括經濟收益、生活安全、權力地位、名譽聲望等。社會整體的利益包括經濟發展、文明進步、社會安寧、公共秩序等。在有些情況下,個人利益與社會整體利益是可以一致的,但是在有些情況下,個人利益和社會整體利益則是對立衝突的。例如,個人的經濟利益不可能完全脫離社會整體的經濟利益。社會經濟發展了,個人才能富裕。一個人不可能完全脫離社會去發財致富。但是,當社會全體成員不可能以“齊步走”的方式共同富裕的情況下,一個人的經濟利益就不可避免地和其他人乃至社會整體的經濟利益發生了衝突。

司法公正主題活動

司法公正主題活動在司法活動中,由於當事人往往具有特殊的地位,所以其個人利益便經常會與社會其他成員的利益和社會整體的利益發生衝突。在如何協調這種矛盾衝突的問題上,不同國家在建立司法制度時採取了不同的態度。有些國家在司法活動中強調要優先保護社會整體的利益;有些國家則在司法活動中強調要把個人利益的保護放在首位。

東西方文化傳統的差異之一就表現在群體利益與個人利益的價值定位上。東方國家具有群體利益高於個人利益的價值取向傳統,因此一個人為了國家利益、社團利益或者家庭利益而犧牲個人利益是理所當然的事情,是值得鼓勵和倡導的行為。西方國家在這一問題上多採用向個人利益傾斜的價值定位,而美國無疑是其中最有代表性的國家。

美國人在建立其司法制度的時候採取了強調個人利益的態度。他們認為,個人是社會的基本單位,個人利益是社會利益的具體體現,離開了個人利益,社會利益就不復存在,因此司法系統必須首先保護個人利益,必須強調保護個人利益。具體到刑事訴訟中,他們認為被告是個人利益的主要代表,檢察官則是社會利益的主要代表。由於被告方在法庭上往往處於弱勢和不利地位,所以在刑事訴訟過程中必須特彆強調保護被告人的權益,否則就不能保持這兩種利益衝突中的平衡。

司法公正是以一定的社會價值觀念為基礎的,因此不同國家基於不同文化傳統所確定的司法公正必然要反映這種價值觀念上的定位和取向,即傾向於司法活動的整體公正或個體公正。對此,本文在後面還要做進一步的討論。

人權與犯罪

與個人利益和社會整體利益相關聯的一個問題,是司法公正在保護人權和打擊犯罪之間的定位。當然,這主要是刑事訴訟中的問題。根據這種定位的差異,有些外國學者把不同國家的刑事司法制度分為兩大類:一類是保護人權型,即特別注重保護人權的刑事司法制度;另一類是打擊犯罪型,即特彆強調打擊犯罪功能的刑事司法制度。誠然,這種分類並不十分準確,但是它也從一個側面反映了不同社會在司法公正上的價值取向。從某種意義上講,保護人權型的刑事司法制度是以強調個體公正為基本價值取向的;而打擊犯罪型刑事司法制度則是以追求整體公正為基本價值取向的。

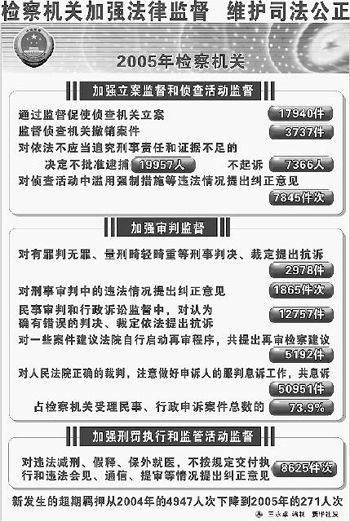

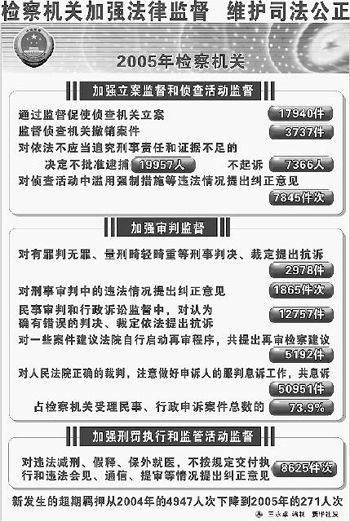

檢察機關加強法律監督維護司法公正

檢察機關加強法律監督維護司法公正就刑事司法制度而言,保護人權的重點當然是保護被告人或犯罪嫌疑人的基本權利。美國在本世紀60年代曾經有一個非常著名的判例。在那起綁架搶劫案的審判中,公訴方的主要證據之一是被告人

米蘭達對警察的供述,後來亞利桑那州法院判處被告人米蘭達犯有綁架罪和強姦罪。米蘭達不服判決,抗訴到

美國最高法院,聲稱他在接受警察訊問時不知道自己有會見律師的權利,也不知道自己對警察說的話會被法院用做定罪的依據,所以才違心地承認了自己有罪。1966年,最高法院的9名大法官經過評議,以5比4的票數通過了一項決議,撤銷了亞利桑那州法院的判決,並且規定警察在對被捕者進行訊問之前必須先告知其依法應該享有的權利,包括會見律師權和保持沉默權等,否則警方在此之後獲得的口供不得用做審判的證據。儘管在該案中,兩名強姦受害人在混雜辨認中都正確地指認米蘭達為罪犯,儘管還有其他證據可以間接地證明米蘭達就是罪犯,但是美國最高法院為了限制政府官員的權力,寧肯冒放縱罪犯的風險。後來,這一規則被人們稱為“

米蘭達忠告”(或譯“米蘭達警告”)規則,並且被廣泛地套用於美國的執法和司法實踐當中。

毫無疑問,過分強調對犯罪嫌疑人或被告人的權利保護,會影響到刑事司法系統的效率,會影響到打擊犯罪工作的效率。眾所周知,美國的毒品、暴力等犯罪非常猖獗,“犯罪王國”的帽子一直難以摘掉,這其中固然有多方面的社會影響因素,但是美國的刑事司法制度過於強調保護人權因而對犯罪打擊不利,顯然是一個無可否認的原因。毋庸諱言,我國的刑事司法制度過去對犯罪嫌疑人和被告人基本權利的保護是很不夠的,因此我們在追求司法公正的今天要注意加強對被告人和犯罪嫌疑人的基本權利的保護。但是我們也要避免另一種傾向,要吸取美國的前車之鑑。我們不能用犧牲打擊犯罪的基本需要來換取人權保護的“美名”。刑事司法系統不是超然的仲裁機構,它肩負著打擊犯罪、保護人民的使命。

誠然,就我國目前的實際情況而言,我們應該制定出切實可行的在司法活動中保護被告人和犯罪嫌疑人權利措施。我國

最高人民檢察院在1999年新年伊始公開要求各級檢察人員在刑事案件調查過程中

訊問犯罪嫌疑人或被告人的時候必須先告知對方依法所享有的各項權利,包括得到

法律援助的權利,聘請律師的權利和拒絕回答與本案無關問題的權利等。誠然,這一規則並不等於同美國的“米蘭達忠告”規則,但是它顯然吸取了其中的一些合理因素。筆者認為,這是我國司法系統向公正司法邁進的一個重大舉措。

錯放與錯判

就整體公正和個體公正的第二層含義而言,筆者認為立法公正主要追求的是整體公正,即法律的普遍公正;而司法公正主要追求的個體公正,即法律的個案公正。司法活動都是圍繞具體案件進行的,因此我們追求司法公正必須從一個個具體案件做起。

一位偵查人員曾經對我說,他們辦案最怕的就是弄成“夾生飯”。家也搜了,人也抓了,該上的手段都上了,該查的線索都查了,可就是沒拿到過硬的東西。你說怎么辦?放人吧,確有重大嫌疑。不放吧,可又沒法兒交待。這就叫:騎虎難下,進退兩難!

筆者認為這位偵查人員的態度還是很誠懇很認真的。麻木不仁者和不負責任者大概絕不會為此感到為難。由於我並不知道他們究竟是怎么“騎”上那“虎”的,自然無法評論該不該“騎虎”,而只能談談“下虎”的問題。不過,這確實是個棘手的難題。而且,不僅偵查人員會遇到這種難題,檢察人員和審判人員也會遇到這種難題。實際上,它涉及到

刑事司法活動中普遍存在的一對矛盾,即“錯放”與“錯判”的矛盾。

如前所說,刑事案件都是發生在過去的事實,司法人員不可能直接去感知,只能通過各種證據去間接地認識。由於多種因素的影響和限制,司法人員的這種認識很難保證百分之百的準確。因此,無論是偵查人員還是預審人員,無論是檢察人員還是審判人員,他們就案件事實所做出的決定都難免出現誤差。這是理論和實踐都已經證明了的事情。

從辦案的客觀結果來看,這誤差有兩種情況:一種是把有罪者當成了無罪者。於是,該抓的沒抓,該關的沒關,該起訴的沒起訴,該判刑的沒判刑,總之是放縱了壞人。另一種情況是把無罪者當成了有罪者,冤枉了好人。為了簡便,我們可以把前者統稱為“錯放”,把後者統稱為“錯判”。

從辦案人員的主觀狀態來講,這誤差也有兩種情況。一種是辦案人員在做出決定時認為自己對案件事實的認識是正確的,但是後來的實踐證明其當時的認識是錯誤的。另一種情況是辦案人員在辦案時就知道自己對案件事實的認識可能不完全正確,但是依然把人抓了、判了,結果證明其錯了。

那么在這後一種情況下,即辦案人員不能完全肯定嫌疑人是否為犯罪人的情況下,究竟應該怎么辦呢?這確是一種兩難的境地。放吧,可能放縱了壞人;判吧,可能冤枉了好人。當然,有人會說,繼續調查嘛,何時查清何時算。但是受人力、財力、時間等客觀條件的限制,繼續調查可能只是一句空談,或者是一廂情願。為了說明問題,咱們不妨把條件定得苛刻一點兒:辦案人員在此沒有絕對安全的中間道路可走,必須在“錯放”的風險與“錯判”的風險之間進行選擇。毫無疑問,不同的人會有不同的選擇,而這選擇的結果在很大程度上反映了人們的司法公正觀念。

必須承認,我們的傳統或習慣是寧願“錯判”也不要“錯放”的。誠然,我們無論在法理上還是在道義上都堅決反對“寧可錯殺三千也不放走一個”的口號,但是讓我們接受西方那種“寧可錯放十個也不錯判一個”③的觀點亦有一定困難。我們在心理上極不願意讓有罪者逃脫處罰逍遙法外,何況那罪犯還有可能繼續危害社會呢!至於無罪者受到了錯誤的追究或處罰,我們接受起來倒比較坦然。當然,我們會對其表示歉意和同情,甚至會在必要時給其一定的賠償。

有人認為,讓有罪者逃脫處罰是使社會利益受到了損害,而讓無罪者錯受處罰是使個人利益受到了損害。兩相比較,自然後者的損害輕於前者。換言之,如果一定會有錯誤的話,那么這錯誤的惡果當然最好由個人承擔而不要由社會承擔。社會利益高於個人利益,這又接上了我們前面討論過的話題。

還有人認為,被“錯判”有罪的人肯定有自身的問題。既然公安局抓了你,檢察院起訴了你,法院又判了你,那么你肯定有“碴兒”。蒼蠅還不叮無縫的蛋呢!就算這個案子不是你乾的,你也肯定有別的“事兒”。於是,有人便斷言“刑事案件無錯案”。

筆者並不反對個人利益服從集體利益。但是,人們在比較“錯放”與“錯判”的危害時犯了一個“計算上的錯誤”。實際上,“錯放”只是一個錯誤,而“錯判”很可能是兩個錯誤。“錯放”只是把一個有罪者錯誤地放到了社會上去,而“錯判”則在錯誤地處罰一個無罪者的同時還可能放縱了一個真正的罪犯。由此可見,“錯判”的危害要大於“錯放”的危害。當辦案人員“拿不準”的時候,寧可“錯放”,也不要“錯判”!

這裡還有另外一個“計算性”問題,即如何計算錯案的百分比。如果從司法活動的總體上來看,一個法院辦了一百個案子,其中只有一個錯案,那么錯案率是百分之一;但是如果就那件錯案的當事人而言,他涉入的案件是一,錯案也是一,錯案率就是百分之百。對這一問題的態度在一定程度上反映了人們對整體公正與個體公正的選擇差異,並進而反映了人們在司法公正問題上的價值定位和取向。

綜上所述,實現司法公正需要全社會的共同關心和努力。具體到司法系統來說,我們一方面要確立

司法獨立和正當程式等保證司法公正的制度,另一方面要提高法官等司法活動主體的專業素質和辦案能力。我們應該借鑑世界上其他國家保障司法公正的經驗,但是筆者不贊成在司法公正問題上提出“與國際接軌”的口號。只要國人攜手並肩共同努力,我們一定可以建立符合中國國情、具有中國特色,而且科學合理的司法公正體系和相應的保障機制。

司法公正

司法公正 全國法院“司法公正樹形象”電視電話會議

全國法院“司法公正樹形象”電視電話會議 訴訟程式公正論

訴訟程式公正論 司法公正的關鍵在於提高隊伍素質

司法公正的關鍵在於提高隊伍素質 青秀區法院院長余萬慶帶領法官下鄉巡迴立案

青秀區法院院長余萬慶帶領法官下鄉巡迴立案 司法公正主題活動

司法公正主題活動 檢察機關加強法律監督維護司法公正

檢察機關加強法律監督維護司法公正