基本介紹

簡介,八關齋之源流,八關齋與雅俗文學,八關齋儀式的藝術變形,

簡介

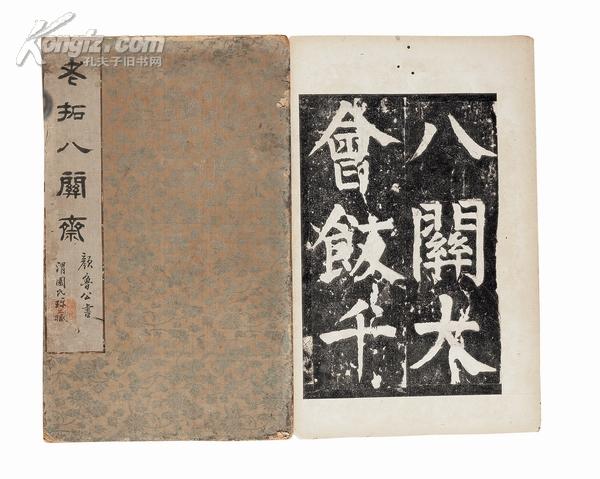

聞如是。一時婆迦婆在舍衛城祇樹給孤獨園。

爾時世尊告諸比丘。我今當說聖八關齋。諦聽諦聽。善思念之。我今當說。對曰。如是世尊。爾時彼比丘從佛受教。

世尊告曰。於是比丘。若信族姓子族姓女。欲知聖八關齋。便教某甲當作是說。

猶如阿羅漢。盡形壽不殺生。亦不教人殺生。無怨恨心當懷慚愧。有慈心愍一切眾生。我字某名某。為阿羅漢所教。自今日始隨意所欲不復殺生。無怨恨心常懷慚愧。有慈心愍一切眾生。 八關齋經

八關齋經

八關齋經

八關齋經猶如阿羅漢。盡形壽不盜好施。亦不教人盜。常樂閒處。如是我字某名某。為阿羅漢所教。隨意所欲不復盜竊。常懷惠施樂閒居處。

猶如阿羅漢。盡形壽不習不淨行。常修梵行清淨無穢而自娛樂。如是我字某名某。為阿羅漢所教。自今已後不復淫劮yì。清淨無穢

猶如阿羅漢。盡形壽不妄語。常行審諦。最尊最貴。諸尊長為世所貴。如是我字某名某。為彼阿羅漢所教。自今已後更不復妄語。亦不教人使習妄語。當行審諦。為世尊長不行妄語。

猶如阿羅漢。亦不飲酒。如是我字某名某。自今已後隨意所欲亦不飲酒。亦不教人使飲酒。

猶如阿羅漢。盡形壽不犯齋。隨時食。如是我字某名某。今一日一夜隨意所欲亦不犯齋。亦不教人使犯齋。隨時食。

猶如阿羅漢。盡形壽不於高好床坐。如是我字某名某。今一日一夜不於高廣床坐。亦不教人使坐。

猶如阿羅漢。盡形壽不習歌舞戲樂。亦不著紋飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂。亦不著紋飾香熏塗身。

如是修行聖八關齋。於是八關齋中功德不可限量。言有爾所福爾所功德爾所福報。如是眾多福不可稱計。諸比丘。譬如五大流水皆同一處。所謂恆伽謠婆奴新頭阿脂耶婆提摩棄。彼水所流處不可限量。言有爾所水有爾所瓶水。有爾所千瓶百千瓶水。如是聖八關齋福不可稱量。言有爾所福爾所功德爾所果報。此大福不可稱計。爾時諸比丘聞佛所說。

八關齋之源流

在佛教諸儀式中,八關齋是起源最早、最重要的儀式之一。遠在原始佛教時期,這一儀式就已經產生了。反映原始佛教生活的漢譯《增壹阿含經》卷十五《高幢品》,即詳細闡述了八關齋法及其緣由,其中一偈概括了奉行八關齋的基本內容和意義:“不殺亦不盜,不淫不妄語,避酒遠香花,著味犯齋者,歌舞作倡妓,學舍如羅漢。今持八關齋,晝夜不忘失。不有生老死,無有周旋期。莫與恩愛集,亦莫怨憎會。願滅五陰苦,諸病生死惱。涅pán@①無諸患,我今自歸之。”意謂奉行八關齋可以擺脫生死輪迴,滅盡五蘊苦惱,永駐涅pán@①。據說佛陀創立的齋日儀式中,有僧眾背誦戒律、“犯戒的比丘當眾坦白”罪過等內容。大約當日奉持此齋的,主要是僧團中的僧侶,而且持齋的主要目的是約束僧侶行為。 齋經

齋經

齋經

齋經但後來持齋的對象和目的都發生了變化。除了《增壹阿含經》、《中阿含經》等眾經的論述,我國西行求法高僧對印度僧俗奉行八關齋的情況亦屢有記載。東晉法顯在伽耶城曾採錄到這樣一則神話:阿育王作恐怖地獄,後有“比丘為說法,王得信解,即壞地獄,悔前所作眾惡。由是信重三寶,常至貝多樹下,悔過自責,受八(關)齋”(《法顯傳》)。唐代玄奘則記錄了秣菟羅國道俗奉行八關齋的盛況:“每歲三長及月六齋,僧徒相競,率其同好,齎持供具,多營奇玩,隨其所宗,而致像設。阿毗達磨眾供養舍利子,習定之徒供養沒特伽羅子……是日也,諸sū@②堵波競修供養,珠fān@③布列,寶蓋駢羅,香菸若雲。花散如雨,蔽虧日月,震盪溪谷。國王大臣,修善為務。”(《大唐西域記》)從這兩條記載不難看出,為了求福止惡,世俗信徒將八關齋變成了一種類似獻祭的儀式;而僧侶持齋,除了保持修戒積德的傳統以外,還帶有勸人施捨的味道。

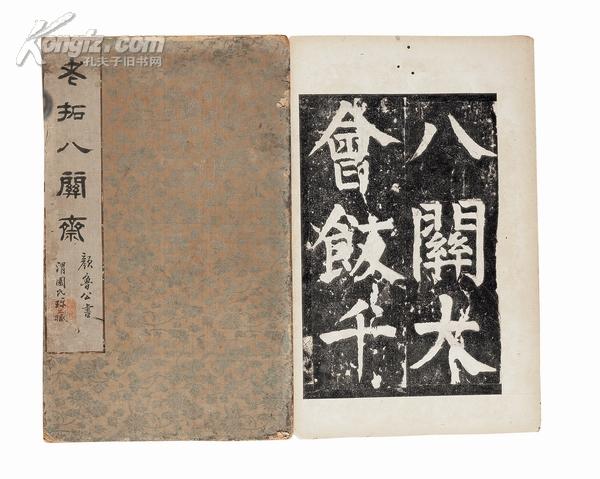

佛法東傳,該儀式也風行華夏。漢地的八關齋,大抵是依據三國支謙所譯的《齋經》和南朝宋代沮渠京聲所譯的《佛說八關齋經》而行的。但在其傳入中土的初期,持齋者卻旨在施食濟眾、勸教,並無嚴格的八戒束縛,並且與中國某些傳統的齋祀相混,給人以“雖有齋懺,事同祠祀”的感覺。《三國志·劉繇傳》謂笮融:“每浴佛,多設酒飯,布席於路,經數十里,民人來觀及就食且萬人,費以巨億計。”在浴佛節這樣重大齋會上擺酒,顯然不合“不飲酒”的經義,但它畢竟表明了該儀式在漢地的開啟。

至東晉時期,隨著律學研究的高漲和戒律實踐的深入,八關齋儀式日臻完備。東晉名士郗超為在家居士所寫的《奉法要》一文,已經全面地轉述了該儀式的具體內容以及“歲三月六”的齋期規定。值得注意的是,在郗超看來,修齋的目的是以獲得的功德為生者興福、為死者解脫。他說:“齋者,普為先亡見在,知識親屬,並及一切眾生,皆當因此至誠,玄想感發。心既感發,則終免罪苦。是以忠孝之士,務加勉勵,良以兼拯之功,非徒在己也。”(《弘明集》卷十三)郗氏所說的這一目的十分重要,它說出了八關齋能夠普及漢地民間的深刻原因,也包含著該儀式這所以能與小說發生關係的根本原因。

演至南朝,齋會熾盛。南朝帝王所倡導的釋教十項大事,以八關齋首當其衝。北朝諸帝王所倡佛事雖不以齋會為首,但也頗為普遍、隆重。東晉、南北朝統治者之所以奉行八關齋,湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》認為其目的有二:一為興善止惡,二為致太平。前者是宗教的目的,意在追薦善福於先亡人,拔救地獄孤魂,免除來世苦難。對此,郗超《奉法要》已說得分明。後者與前者相關,是出於政治上的目的,讓群臣、百姓在宗教的迷狂中變為馴服的羔羊。何尚之答宋文帝的一段話便泄露箇中的天機:“百家之鄉,十人持五戒,則十人淳謹矣;千室之邑,百人修十善,則百人和厚矣;傳此風訓,以遍宇內,編戶千萬,則仁人百萬矣……夫能行一善,則去一惡。一惡既去,則息一刑。一刑息於家,則萬刑息於國。四百之獄,何足難錯!雅頌之興,理宜倍速,即陛下所謂坐致太平者也。”(《弘明集》卷十一)此正如《顏氏家訓》所說,以釋氏五戒當儒家之仁義禮智信五行。 統治者的思想也常常是被統治者的思想。正由於八關齋具有上述的功能,它才被那個時代的僧俗、貴賤各階層而普遍奉行。可以說,它在南北朝時期已經形成了一種廣泛流行的風俗。這樣,八關齋儀式無論是作為一種社會現象,還是作為時代精神的象徵,都會與文學發生必然的種種糾葛。

八關齋與雅俗文學

從東晉開始,八關齋儀式便相繼滲入詩苑。殘存至今的幾首詠八關齋詩,隱約表露出這類詩在當日曾作為一種宗教體驗題材的訊息。東晉著名高僧支道林曾作《八關齋詩三首》,其詩序曰:“間與何驃騎期,當為合八關齋。以十月二十二日集同意者在吳縣土山墓下。三日清晨為齋始,道士白衣凡二十四人。清和肅穆,莫不靜暢。至四日朝,眾賢各去。”序中“三日”、“四日”當是二十三日、二十四日的承上省,如此才符合二十三日為“月六齋”之一的齋期規定。第一、二首詩詳細地詠出“清和肅穆,莫不靜暢”的過程和感受,依次點出了沐浴潔身、講誦經典、專心玄思、對坐懺悔等八關齋儀式內容。與郗超《奉法要》一文相比,堪稱為形象的再現。支道林又有《五月長齋詩》,是寫“歲三”長齋的,較之短齋詩更有神采。此外,賦月聖手謝莊,宋齊梁三代文士領袖沈約,分別寫過《八月侍華林曜靈殿八關齋詩》、《八關齋詩》。現存詠八關齋的詩雖然不多,但它們流露出一個共同的傾向,即當時貴族、名士階層奉持八關齋多偏重其澡雪精神的作用,而相對忽視了其獻祭、超度的功能。 八關齋詩

八關齋詩

八關齋詩

八關齋詩詩畢竟是文學的精華,詩人們自不肯輕易將粗俗的東西作為吟詠對象。相形之下,本來就不登大雅之堂的小說,顯然包容尤為繁雜。正因為如此,中古小說才無意、有意地深匯了大量的八關齋故事。

稍為留心一下便會發現,寫及佛教齋會的故事在分布上似乎有點規律:志人小說罕見,而志怪小說數眾;魏晉志怪小說少見,而南朝志怪小說俯拾皆是;筆記小說鳳毛麟角,而釋氏輔教之書連篇累牘。比如宋臨川王劉義慶及其門客所撰集三部小說即如此。《世說新語》雖記載了不少與佛教相關的人事,卻未及八關齋;《幽明錄》固然是志怪小說,然其內容十分龐雜,寫巫術潔齋、道教齋儀的不少,涉及釋氏齋儀的卻寥若晨星;《宣驗記》因是劉氏晚年奉佛時期的作品,所以記八關齋的條目明顯增多。從這種分布的特點中,我們可以體會到八關齋儀式之浸入小說,是與時代的宗教風尚以及撰集者的宗教信仰息息相關的。從奉齋者的廣泛成份上,可以反過來看出佛教在民間流行的生動情況,而這方面正是各種僧傳、僧史等刊落的內容。

僅僅從時代風尚指出八關齋儀式進入小說的現象,是遠遠不夠的。我們所關注的是,這種儀式到底與小說有什麼內在的聯繫?換句話說,它究竟是如何從宗教儀式轉化為小說內容的?這個問題需要從八關齋儀式的功能、性質等方面來考察。

如前所說,印度原始佛教齋儀的功能表現在勸僧奉戒、懺悔方面,與世俗宗教生活的聯繫不太緊密。大約到部派佛教時期,齋會的功能才部分轉化到為信士祈福、向世俗勸教方面。早期漢化齋會的功能似在於施食濟眾,成為勸教的一種手段,而演至南北朝,八關齋儀式的主要功能則變成超度亡靈了(如郗超所說)。人生萬事,生死為大。八關齋超度這一功能的突出,使它更貼近了佛教那些關懷人生終極問題的理念(如因果報應、六道輪迴),更貼近了漢民族重孝的傳統觀念,因而也更貼近了人們的普遍宗教信仰和宗教感情。同時,又由於這種功能是在宗教實踐層次上產生的,因而更易於為世俗所接受,更易於轉化成藝術表現的對象,並升華為藝術表達的形式。與八關齋相關的小說多產生於南北朝的現象,就表明了這一點。

因此,由超度亡靈主要功能而激發出來的藝術創作衝動,首先將八關齋儀式轉化為“游冥”小說。死亡是人類有史以來不可違背的自然規律,然而人們卻往往堅信“不死”的存在,企圖用種種手段去同死神抗爭。南北朝八關齋的功能轉變以及信奉上的風行,都是時代特定文化一心理對死亡抗拒手段的一種選擇。而游冥小說則用一個個神話般的故事宣揚這種儀式的神奇靈驗。於是,儀式與小說在消釋人們對死亡的恐懼和喪失親人的痛苦這一點上聯繫在一起了。高僧傳》卷十說,宋長沙寺僧慧遠行般舟得神異之術,“能分身赴請,及預興亡等”。《冥祥記》對此記載頗為詳盡,真切描述了當日以八關齋為僧俗超度儀式的情況。所謂分身受請設齋的神異,不過是對一個忙碌不停、善於主持齋會高僧行跡的誇張表述而已。在更多的游冥小說里,八關齋被視為救死興亡的法寶。趙泰在地獄中曾問獄吏:“未奉佛時罪過山積,今奉佛法,其過得除否?”曰:“皆除。”於是,復活的趙泰讓全家“大小發意奉佛,為祖父母及弟懸幡蓋,誦《法華經》作福會也”(《幽明錄》、《冥祥記》)。劉薩荷(即慧達)遊歷冥間,親聽了觀音大士對八關齋妙用的一席高論:“凡為亡人設福,若父母兄弟,爰至七世姻媾親戚,朋友路人,或在精舍,或在家中,亡者受苦,即得免脫,七月望日,沙門受臘;此時設供,彌為勝也。若制器物,以充供養,器器標題,言為某人親奉上三寶,施福彌多,其慶愈速。沙門白衣,見身為過,及宿世之罪,種種惡業,能於眾中儘自發露,不失事條,勤誠懺悔者,罪即消滅。如其弱顏羞漸,恥於大眾露其過者,可在屏處,默自記說,不失事者,罪亦除滅。若有所遺漏,非故隱蔽,雖不獲免,受報稍輕。若不能悔,無慚悔心,此名執過不反,命終之後,克墜地獄。”(《冥祥記》)觀音菩薩想得十分周到,連那些羞於懺悔的薄臉人該怎么做都考慮到了,這是郗超《奉法要》論設齋時所不及的。八關齋既有如此興善止惡的神效,所以其風行於世和關於它的神奇志怪的大量產生,都是十分自然的事。

其次,從八關齋儀式宗教性質激發出來的藝術創作衝動,還較為具體地制約著有關小說的描寫內容。按照那位觀音大士的說法,設齋會是作福、興善的行為。從善有善報、惡有惡報的佛教業報根本教義講,自然有“施福彌多,其應愈速”、“勤誠懺悔者,罪即消滅”的邏輯。郗超說“心既感發,則終免罪苦”,魏收稱奉持五戒(八關齋之部分內容)“則生天人勝處,虧犯則墜鬼畜諸苦”(《魏書·釋老志》),即是這種邏輯的延伸。因此,以八關齋性質為依託,有關小說的描寫便自覺或不自覺地向著奉齋者得福、破戒者得咎兩大方向展開了。

一方面,奉齋者或身後被親友施齋者,得到了必然的善報。鄭鮮雖然命短,但由於能“持齋奉戒”、“遂獲長年”(《宣驗記》)。趙泰在地獄聽獄鬼傳令說:“有三人,其家事佛,為其於寺中懸幡蓋燒香,轉《法華經》,咒願救解生時罪過,出就福舍。”宣敕剛完,即見三人已自然著了衣服,往“開光大舍”的福地去了(《幽明錄》)。晉趙人闕公則生時“恬放蕭然,唯勤法事”,死後,“道俗同志,為設會於白馬寺中,其夕轉經,宵分,聞空中有唱贊聲。仰見一人,形器壯偉,儀服整麗,乃言曰:‘我是闕公則,今生西方安樂世界,與諸菩薩共來聽經’”(《冥祥記》)。楊師操“一生喜論人過”,犯了妄語之戒,因而被下猛火地獄,但由於其家在四月八日為他布施齋供,陰曹獄官即欲放他返回陽間,於是,師操發願禮佛,勤心懺悔,經三日便復活(《冥報記》)。

另一方面,那些破齋犯戒者則遭到了必然的惡報。趙泰在地獄“受變形城”曾目睹犯五戒者的惡報:“殺生者雲當作蜉蝣蟲,朝生夕死,若為人,常短命;偷盜者作豬羊身,屠肉償人;淫逸者作鵠鶩蛇身;惡舌者作鴟@④鵂@⑤,惡聲人聞,皆咒令死;抵債者為驢馬牛魚鱉之屬。”(《幽明錄》)《宣驗記》所載一則較此說教生動些:“天竺有僧,養二悖牛。日得三升乳,有一人乞乳,牛曰:‘我前身為奴,偷法食;今生以乳饋之。所給有限,不可分外得也。’”生平好漁獵的阮稚宗受報最慘:身魂被冥神捉去,“皮剝臠截,具如治諸牲獸之法。復納於深水,鉤口出之,剖破解切,若為膾狀。又鑊煮爐炙,初悉糜爛,隨以還復,痛惱苦毒,至三乃止。問:‘欲活不?’稚宗便叩頭請命。道人令其蹲地,以水灌之,雲‘一灌除罪五百’,稚宗苦求多灌,沙門曰‘唯三足矣’”(《冥祥記》)。 除此兩方面之外,由於佛教在南北朝時期的進一步獨立,八關齋的性質已被當時的佛教信奉者從中國本土的一些傳統齋儀、祭祀中區別了出來。由此,又引發了不少八關齋與異教齋祀爭勝的故事。巫師舒禮病死,被土地神送往太山陰府,“太山府君問禮:‘卿在世間,皆何所為?’禮曰:‘事三萬六千神,為人解除祠祀,或殺牛犢豬羊雞鴨。’府君曰:‘汝佞神殺生,其罪應上熱熬。’使吏牽著熬所,見一物,牛頭人身,捉鐵叉,叉禮著熬上,宛轉,身體焦爛,求死不得。已經一宿二日,備極冤楚”,舒禮復活,“遂不復作巫師”(《幽明錄》)。此則表面是說道教觀念,但骨子裡卻是釋氏的五戒之說。《述異記》載胡庇之條,先把釋道齋祀攪和到一起,然而曲終以齋戒、轉經為上。《冥祥記》李旦條則以李旦死而復活,宣揚釋教齋戒的法力。故事結尾是點睛之筆:“旦本作道家祭酒,即欲棄lù@⑥本法,道民諫制,故遂兩事,而常勸化,作八關齋。”所謂兩事而常作八關齋,又體現了佛道兩教相融合的時代訊息。

八關齋儀式的藝術變形

與八關齋的功能、性質一樣,其特定的操作程式也給志怪小說創作帶來了藝術規範,並且主要作用於藝術形式方面。八關齋的操作程式,眾經並無統一規定。依《法苑珠林》的概括,大致是“嚴飾道場,澡浴塵垢,著新潔衣,內外俱淨,對說罪根,發露悔過,舉體投地,如太山崩,五體殷重,歸依三寶,敬誠回向”(卷八十八)。根據上引《八關齋詩》和《冥祥記》中周dāng@⑦設齋、劉薩荷冥間聽觀音說齋等故事,則知漢化八關齋有澡浴更衣、素食、燒香禮佛像、轉唱經典、誠心懺悔等名目。南北朝以來齋儀,由於多為超度亡靈的關係,又增加了冥器供養、發願度亡等環節。雖然八關齋的操作程式在不同國度、社會、時代的各自條件下可以有所變化,但其中有兩個環節卻能超越時空而延續不變,這就是轉經與懺悔。從本文的角度看,八關齋程式上的這些特徵,一一體現在南北朝小說的“情節結構”和“敘述結構”上。

敘事文學是西方形式主義文學理論家高度重視的文學樣式。這一理論通常巨觀地把文學史上描寫某類事件所有作品的情節構成視為情節結構,同時又微觀地將單個作品中表現這種情節構成的描寫稱作敘述結構。如果我們從這一分析原則出發,可以得到與八關齋相關小說的情節結構和敘述結構。

在筆者看來,早期的、最短的小說實際上已經包括或暗含了某類題材小說的情節結構,不必從所有的同類小說中去作歸納抽象而得之(事實上由於文本的大量散失,不可能做到窮盡式的歸納)。經選擇,具有這種意義的作品有二:一為《宣驗記》鄭鮮條:“鄭鮮字道子,善相法。自知命短,念無可以延。夢見沙門問之:‘須延命也,可六齋日放生念善,持齋奉戒,可以延齡得福也。’因爾奉法,遂獲長年。”二為《幽明錄》李通條:“蒲城李通,死來云:見沙門法祖為閻羅王講《首楞嚴經》;又見道士王浮身被鎖械,求祖懺悔,祖不肯赴。”兩則故事原本見《辯正論》卷八、卷六陳注。出於注書體例,陳氏引征小說必然會大刪狂剪。然而,他卻保留了故事最基本的骨架,即這種刪節在實質上變成了對原始作品的抽象。這一點,只要將《辯正論》卷八注所載鄭鮮條與《法苑珠林》卷六所記鄭鮮條稍加對比即可知,雖然《法苑珠林》所引也非完整。根據陳氏的概括文本,我們可以進一步抽繹出其中的敘述結構,即鄭鮮條、李通條分別為:“災難→入夢→教作齋→懺悔→消災”;“死亡→游冥→講經→見受報→懺悔→復活”。如果將災難與死亡、入夢與游冥、教作齋與講經、消災與復活分別視為同類故事在敘述上的變形(或置換),則可以得到其共同的情節結構,即:“死亡→游冥→轉經(說法)→懺悔→復活”。這一情節結構與八關齋的超度亡靈功能、興善止惡性質正相適應,涉及齋儀部分更與八關齋最基本的兩個環節轉經、懺悔契合無間。因此,我們清晰地看到了八關齋操作程式對於南北朝某些志怪小說情節結構的生成作用。 如果說八關齋程式是一種宗教喜劇表演的話,那么它帶給志怪小說情節結構的,則是一種“大團圓”式的歡樂。比如,在那些充滿災難威脅、死亡悲哀和地獄恐怖的游冥小說里,主人公或其他人物的結局,幾乎都是千篇一律的喜劇收場。巫師舒禮死入冥間“見數千間瓦屋,皆懸竹簾,自然床榻,男女異處,有誦經者,唄偈者,自然飲食者,快樂不可言”。他自己受了一番鐵叉叉、烈火烤後(實是懺悔的變形表述),復活了,不再作巫師(亦是懺悔的表現)。康阿得死入冥間,因生時“家起佛圖塔寺,供養道人”,三天后即復活。趙泰魂游地獄,曾見兩大奇蹟:真人菩薩只說“今欲度此惡道中及諸地獄中人”一聲,立時有成千上萬的受難者脫出地獄,升空而去;又有三人,因家中事佛,“為其於寺中懸幡蓋燒香,轉《法華經》,咒願救解生時罪過”,故被放出福舍(《幽明錄》)。孫敬德被劫賊誣告,“禁於京獄,不勝拷掠,遂妄承罪。並斷死刑,明旦行決。其夜,禮拜懺悔,淚下如雨。啟曰:‘今身被枉,當是過去枉他,願償債畢,誓不重作’”,又發大願雲,願一切眾生所有橫禍,弟子代受!說完,便依稀如夢,見一沙門教他誦《觀世音救生經》,謂念誦經中佛名滿千遍,即可度苦難。於是,戲劇的場面出現了:“敬德@⑧覺,起坐緣之,了無參錯,比至平明,已滿一百遍。有司執縛向市,且行且誦,臨欲加刑,誦滿千遍。執刀下斫,折為三段,不損皮肉,易刀又折。凡經三換,刀折如初……遂得免死。”(《旌異記》)這種種喜劇的收場,正是此類小說情節結構得以生成的時代心理願望,也是八關齋的基本程式能夠超越時空而不變的人性需求。人生充滿了形形色色的災難,需要有某種形式的演習來安慰自己,也需要某種形式的訴說來宣洩自己。這正是某些小說情節結構得以與八關齋基本程式相投合的根本原因和深層含義。

《冥祥記》為這裡的討論提供了三個標本。宋沙門道志守殿塔而自盜帳蓋、珠寶等物,因而不出一月便得怪病,常見異人以戈矛刺之,痛苦不堪。“同寺僧眾,頗疑其有罪,欲為懺謝,始問猶諱而不言,將盡三日,乃具自陳列,泣涕請教,曰:‘吾愚悖不通,謂無幽途,失意作罪,招此殃酷……並煩請願,具為懺悔’”。道志既死,諸僧合資贖得被盜買的寶珠,“並設齋懺”。但安放寶珠於佛像眉間時,終不安。“眾僧復為禮拜燒香,乃得著焉”。後來道志於冥中傳音說:“自死以來,備縈痛毒,方累年劫,未有出期,賴蒙眾僧,哀憐救護,贖像相珠,故於苦酷之中,時有間息……”故事緊扣懺悔釋罪一意,以道志自懺、諸僧設齋懺和燒香禮拜請罪三層,鋪陳而下,在齋儀上、敘述結構上,隱去了轉經環節(只以“設齋懺”一語帶過),同時又增加了燒香、禮拜等名目。至於“周dāng@⑦”一條,敘述結構大致按照八關齋程式展開,提到了素食、中食、燒香、轉經等程式,但略去了懺悔一環,而以僧人忘持佛經、神人傳經的奇異,強調了轉經的重要。第三個標本是“智達”條。該故事的全部曲折來自於齋事的啟迪:“(智達病死,冥間)貴人見達,乃斂顏正色謂曰:‘出家之人,何宜多過?’達曰:‘有識以來,不憶作罪。’問曰:‘誦戒廢不?’達曰:‘初受具足之時,實常習誦,比逐齋講,恆事轉經,故於誦戒,時有虧廢。’復曰:‘沙門時不誦戒,此非罪何為?可且誦經!’達即誦《法華》三契而止。貴人敕所錄達使人曰:‘可送置惡地,勿令太苦。’……二人執達,擲置囤上,囤里有火,焰燒達身,半體皆爛,痛不可忍,自囤墜地,悶絕良久。二人復將達去。見有鐵鑊十餘,皆煮罪人,人在鑊中,隨沸出沒,鑊側有人,以叉叉刺之,或有攀鑊出者,兩目沸凸,舌出尺余,肉盡@⑨爛,而猶不死。諸鑊皆滿,唯有一鑊尚空,二人謂達曰:‘上人即時應入此中。’達聞其言,肝膽塗地,乃請之曰:‘君聽貧道,一得禮佛。’便至心稽首,願免此苦。伏地食頃,祈悔特至。既而四望,無所復見,唯睹平原茂樹,風景清明……(達於是)齋戒愈堅,禪誦彌固。”背誦戒律是古印度原始佛教齋儀中最重要的節目之一,也是後來佛教戒、定、慧“三學”之首。所以,智達於齋會只轉經而不誦律經,被視為罪過。故事竭力描狀地獄受報之恐怖,即是為了勸人要重視誦律、守戒。“至心稽首”以下情節,則又是從禮佛、發願、懺悔的齋儀關係而生。故此篇較上兩篇更能說明小說與齋儀在形式上的緊密關係。

字型檔未存字注釋:

@①原字為般下加木

@②原字為窗的上半部下加卒

@③原字為幡的繁體字

@④原字為號右加鳥

@⑤原字為留右加鳥

@⑥原字為筆的上半部下加錄

@⑦原字為王右加當

@⑧原字為剡的左半部右加欠

@⑨原字為火右加斤