內容簡介

段筱春:說故宮藏本季振宜《全唐詩》

《故宮珍本叢刊》是由故宮博物院整理編輯,從北京故宮博物院藏書中選取了一千一百餘種珍本圖書和一千七百餘種清代南府與昇平署劇本與檔案,由海南出版社出版影印行世的一部大型叢刊,這部叢刊的影印出版使許多深藏內府的孤本秘籍能為一般學者研究利用,可以說真是一件功德無量的善舉!

在這部叢刊的卷首,有著名文物鑑定專家朱家溍的長《序》,詳盡介紹了這部叢刊的編輯原則和選印範例,其中特別提到在選印的孤本書籍中,“有一部精寫本季振宜編《全唐詩》七百十七卷。”並附印了此精寫本的彩色照片。此彩色照片的《說明》介紹說:

《全唐詩》季振宜寫本,清康熙十二年(一六七三)精寫本,半頁十一行,行二十一字。刻印框欄,行格,版框19.4cm×14.8cm,細黑口,左右雙邊,雙對黑魚尾。有康熙十二年季氏自序及跋語,略謂是集有唐二百九十九年及五代五十年之時(春按:“時”疑為“詩”字之誤),凡得人一千八百九十五人,得詩四萬二千九百三十一首,經始於康熙三年,斷手於十二年。原為常熟錢謙益所輯,後季振宜得其殘稿於錢氏族孫遵王,遂踵事收拾而成七百十七卷,目錄五卷。書成未刊。鈐有“滄葦”諸印及汪士鐘藏印。康熙年采進宮中,為康熙年內府編纂《欽定全唐詩》的底本之一。 筆者曾因工作之便,得以縱覽新出版的《故宮珍本叢刊》,但在《叢刊》影印的季振宜寫本《全唐詩》中並未發現有“‘滄葦’諸印及汪士鐘藏印”。這是什麼緣故呢?

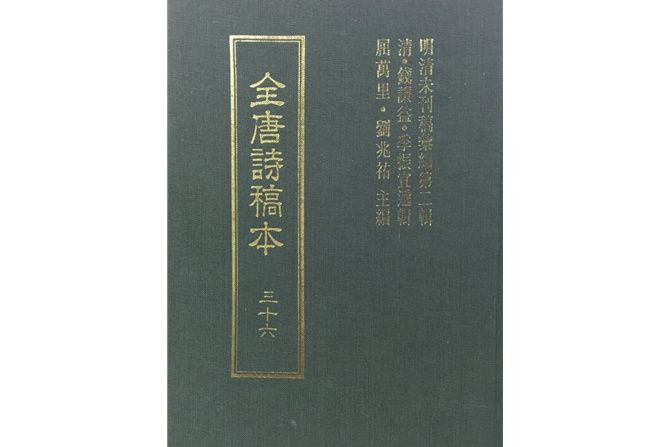

其實由錢謙益、季振宜遞輯的《全唐詩》傳世的共有三種:一為原稿本,現存台灣“中央圖書館”,1976年台灣聯經出版事業公司將其影印出版,題為《全唐詩稿本》,此書為錢謙益、季振宜遞輯《全唐詩》的底本。它或整書、或剪貼地匯入了各種唐人別集或總集,並有三種顏色的校讎文字,此本目錄後有顧崧於康熙十四年九月晦日所撰《書〈唐詩目錄〉後》一文,云:

……先生乃奮然羅列各家之集及唐宋人選本,上至武德,下迄五代,人自為集,冠之以傳,條晰次第,會合其全,而又以所藏宋本、秘鈔校讎同異,誤者正之,疑者釋之,編葺數年,方獲成稿。隨命書傭繕錄正本,將付棗梨,以廣其傳。全唐之詩,庶幾備矣。先生之功,不亦偉哉!幸此稿先已贈余,得藏余所。……

據顧崧《書〈唐詩目錄〉後》知季振宜在成稿後曾繕錄一正本,而將其原稿本贈於顧崧。顧崧,字維岳,號“憩閒主人”,為明、清之際蘇州書畫收藏大家,因與季振宜交誼甚厚,故季氏生前將其凝聚了一生心血的《全唐詩》稿本舉贈給他。顧崧雖然是蘇州書畫收藏大家,也有很多珍本秘籍經其轉手,但他本人沒有一部確切的收藏目錄傳世,所以這部原稿本在顧崧之後再也沒有人提及。今撿聯經出版事業公司影印的這部《全唐詩稿本》,在季振宜自序首頁鈐有“蔣祖詒”、“濲孫秘籍”、“曉滄藏書”三印。“濲孫”為蔣祖詒字,是近代吳興藏書家蔣孟頻(汝藻)的長子,蔣汝藻因得宋刻周密詩集《草窗韻語》,故彥其藏書為“密韻樓”。知此書曾歸密韻樓收藏,到了民國二十九年(1940)前後,鄭振鐸在劉體智(字晦之)處見到此書,經反覆協商,終於台灣為“中央圖書館”購得,今藏台灣該館。

據此書影印本卷首所載劉兆佑《御定全唐詩與錢謙益季振宜遞輯唐詩稿本關係探微》的介紹,原稿本首函書標題有“季滄葦選百衲本《全唐詩》,海內孤本,共百十九冊,贊侯珍秘,保世題”,而在季振宜自序後又有題識一行,云:“己巳仲秋長洲章保世拜觀。”並鈐“保世”印記。這“章保世”為何人?“己巳”為何時?文獻難征,都已經不可考了。 在顧崧的《書〈唐詩目錄〉後》之後,還有一篇“長洲周麟”的題辭,云:

維兄閒居無他嗜好,每優遊於圖書彝鼎間,以寄其性情意趣之所至。游跡半天下,與泰興季氏交最逆。侍御捐館後,為文述知己之感,令閱者淚下沾襟。又嘗為余言滄翁生平纂著甚富,即所見類集《全唐詩》,十年始成,備極大觀,副本存憩閒堂中。吳江俞無選《唐詩正》,適餘下榻樓頭,借登中、晚未經見者,厘為《續遺》四卷。卯歲杪秋,維兄重加編輯,於自述內獲見贈言,因次原韻,所識風雅未墜之云爾。

據周麟題辭,說“副本存憩閒堂中”,而“憩閒堂”正是顧崧的堂號,可見周麟所謂“副本”是相對於季氏原稿本而言的,所以存於憩閒堂中的“副本”應當就是顧崧提及的季氏命書傭繕錄的“正本”(即清稿本)。季振宜繕錄出“正本”(清稿本)的目的正如顧崧所說,是“將付棗梨,以廣其傳”,但季氏在撰寫《唐詩序》後的第二年即故去,以後是經顧崧之手,將這部“正本”(清稿本)轉售給徐幹學,大概在康熙二十五年四月清聖祖玄燁下詔訪輯經史子集後不久,徐幹學就將他從顧崧處購得的這部季氏《全唐詩》進呈御覽了。

這部謄清的“正本”(清稿本)進入內府以後,清聖祖玄燁於康熙四十四年(1705)三月十九日,即在其第五次南巡的期間,將其頒發給江寧織造曹寅,並成為了康熙《御定全唐詩》的重要底本。但曹寅所主持的揚州詩局在利用這部書編纂了《御定全唐詩》之後,並沒有將其送還內府,而是重抄了一部送還,這就是現存於北京故宮博物院的季振宜《全唐詩》。而季振宜的“正本”(清稿本)在此之後即流落民間,清末民初吳縣藏書家鄧邦述對此有較為詳盡的記載,他的《群碧樓書目初編》卷六說:

《唐詩》七百十七卷,季滄葦稿本,國朝季振宜編,即《全唐詩》底本。前有滄葦序,又二百九十一卷及三百四十卷後有滄葦墨筆跋語。滄葦諸印,汪士鐘藏印。

《寒瘦山房鬻存善本書目》卷六亦著錄,云:

《唐詩》七百十七卷,一百六十冊,清季振宜輯。鈔本。彭定求、沈三曾、楊中訥、潘從律、汪士宏、徐樹本、車鼎晉、汪繹、查嗣栗、俞梅奉敕校。有“晚翠堂”、“揚州季南宮珍藏記”、“樹園圖書”、“揚州季滄葦氏珍藏記”、“大江之北”、“杏花春雨江南”諸印,又“嘉定鐘岩張氏圖書”、“張錫爵”、“鐘岩”“〔耳壬〕涼館”、“爵印”、“中岩父”諸印,又“汪士鐘讀書”、“汪東山讀書記”二印。

鄧邦述跋云:

康熙四十四年南巡,詔刊《全唐詩》於揚州,以江寧織造曹寅董其役,而留翰林官彭定求等十人駐揚校勘。刻成,乃得九百卷。此書其底本也。觀書面及中間朱筆墨簽,皆出當日編校諸臣之手。大抵付刊時別寫正本進呈,此書仍即發還,故又流轉入張鐘岩、汪閬源諸家耳。

又,傅增湘《藏圓訂補呂阝亭知見傳本書目》卷一六《唐詩》條云:

此書同年鄧君邦述以重金得之,矜秘特甚,余曾借校數十種,殊多佳勝。內附季氏手札,言送校、寫樣。上版之事,知季氏當時固欲籍其雄貲成此偉功也。

由此可見,“鈐有‘滄葦’諸印及汪士鐘藏印”的並不是現藏於故宮的那部抄本,而是流落於宮廷之外的季振宜《全唐詩》“正本”。這正本最後也由鄭振鐸於民國三十年(1941)前後為中央圖書館購得,到了1948年前後,南京政府下令中央圖書館分批將所藏精品運至台灣,其中這部書和其他一批藏品一道,先被運到了香港,暫放在香港大學馮平山圖書館,新中國成立後不久,馮平山圖書館即將這部書和其他藏品一道寄回內地,現收藏於國家圖書館善本部。

這次《故宮珍本叢刊》所影印的季振宜《全唐詩》,正是揚州詩局依據季振宜謄清的“正本”(清稿本)重新抄錄的。這部抄本,終清之世都不為外人所知,直到民國二十六年(1937),俞大綱才在故宮圖書館見到這部書。這次《故宮珍本叢刊》將它全文影印,使一般學者都能夠看到它的全貌,只是由於編輯者的一時疏忽,將這部抄本和季振宜的清稿本(即顧崧所說的“正本”)搞混淆了。現在,傳世的三種季振宜《全唐詩》已經影印出版了兩種,如果能再將國家圖書館所藏的也影印出版,相信對於《全唐詩》的研究應該是有所幫助的。

(本文作者系西南科技大學文學院副教授)