基本介紹

- 中文名:元人建章宮圖卷

- 藏址:台北故宮博物院

- 年代:元朝

- 作者:佚名

基本資料,作品簡介,藝術賞析,

基本資料

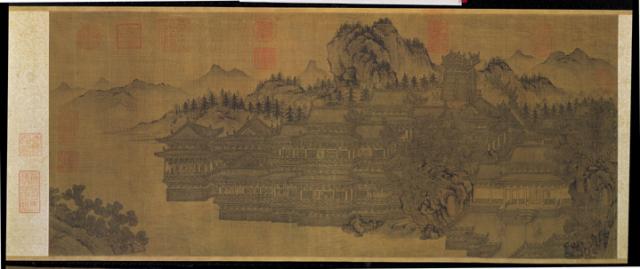

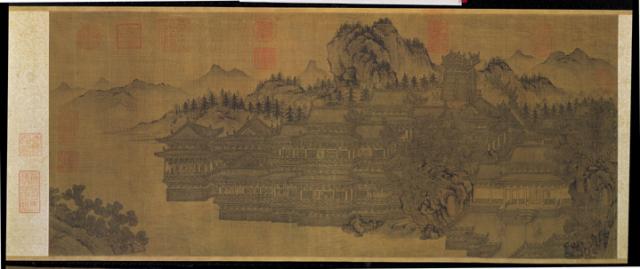

【名稱】元人建章宮圖卷 元人建章宮圖卷

元人建章宮圖卷

元人建章宮圖卷

元人建章宮圖卷【類別】中國古畫

【年代】元

【作者】佚名

【規格】該幅27.8x65公分;隔水一14公分;隔水二14公分

【收藏】台北故宮博物院

作品簡介

主題與關鍵字:宮殿、江河、湖海、侍從(侍女、童僕)、杉、台閣、欄桿、飲食器、儀仗(佛教寶蓋)

石渠寶笈續編(乾清宮),第一冊,頁376

故宮書畫錄(卷四),第二冊,頁151

故宮書畫圖錄,第十八冊,頁25-26

漢代神仙方士之說極盛,漢武帝聽信方士之說,仙人好樓居,,不極高顯,神終不降,故起建章宮,復築神明台與井幹樓,促成了高台建築的發展。

建章宮建於公元前104年(漢武帝太初元年),是在夯土台基上修建的宮殿群,圖中多為重檐歇山頂,正脊鴟吻比例瘦高,與遼宋畫中所見相似。柱間有一至三朵補間鋪作,排列較宋稍均勻。已無出跳位置不等的早期特點。元代昂嘴多作“琴面式”,普拍枋已普遍使用,且隨闌額至轉角處垂直截面出頭。廣場中的壇台,重台鉤欄周繞,有石梯蹬道可登,是瞭望或祭祀用的建築。畫面右方入口處版門上有門釘、門環裝飾,門外有抱鼓石(元以後才多見)與石檻相連。

藝術賞析

元代補間斗栱的排列較宋稍均勻,形制與柱頭斗栱較宋更突出,裝飾性較濃。元代斗栱結構作用減退,用料減少,不用梭柱、月梁,而用直柱、直梁。此圖斗栱為元明以後的風格,已無出跳位置不等的早期特點。昂多作“琴面式”,元代“批竹式”已臨絕跡。

朱寶字君璧,江蘇崑山人。是著名畫家王振鵬弟子,擅長道釋、界畫,此圖似乎與此種佛經插畫風格有關。左方入口為版門,上有門釘(按建築物等級來確定,不得任意使用,一般是用於宮門城門。)、鋪首,下有抱鼓石與石檻相連(元以後才多見,多用於北方宅院大門。)門外古老形式的“烏頭門”,作為通往重要建築物的標誌。烏頭門其做法是先立兩根挾門柱,頂套金屬套筒,柱間連以橫木,下裝兩扇門扇。門扇下段有腰華板,上部為直欞條。宋以後烏頭門又稱“欞星門”。

關於建章宮有許多文獻記載,宮內有宮闕殿台,神明台井幹樓。井幹樓以橫木架成井字層疊而成,積木為高樓,又有涼風台也是木構樓台。建章宮《漢書》記載有玉堂璧門,台高三十丈…,可能是以漢白玉石材料鋪地面和階梯,以玉璧飾門。門上裝飾金屬門環鋪首,極為精巧華麗。

建章宮是在高大台基上修建的宮殿群,殿堂多為重檐歇山頂,正脊鴟吻比例瘦高,獸首張嘴銜脊。此圖斗栱為元以後風格,結構作用減退,裝飾性濃,昂嘴多作“琴面式”。柱間有一至三朵補間鋪作,排列較宋代稍均勻。廣場中的土築高台-壇場,平面為方形,鉤欄周繞,有踏道可登台,是瞭望或祭祀用的建築。右下入口大門上有門釘、鋪首裝飾,門外抱鼓石,元代以後才多見。