基本介紹

人物經歷,主要作品,創作特點,主題,風格,獲獎記錄,人物評價,人物軼事,

人物經歷

1905年,在莫斯科第一中學讀書時,受俄國第一次資產階級民主革命的影響,曾看了不少民粹派的小冊子和馬克思主義著作,積極參加學生罷課和民眾集會,並於1906年加入社會民主工黨的布爾什維克派(即後來的布爾什維克黨)。

1908年1月,愛倫堡和第一中學另兩位黨員被沙皇政府的憲兵逮捕,後經家庭周旋保釋出獄,離開莫斯科到了烏克蘭的波爾塔瓦。同年12月他隻身流亡法國巴黎,脫離了黨組織,開始從事文藝活動。

1915—1917年間,愛倫堡受聘擔任莫斯科《俄羅斯晨報》和彼得格勒《市場新聞》駐巴黎的戰地採訪員,於1916年出版詩集《前夜的歌》,同時經常到法、德前線進行實地採訪,根據大量耳聞目睹的事實材料,寫了許多有關西歐戰爭情況的通訊和報導文章(後來彙編成集於1920年出版,題名《戰爭的面目》)。

1917年2月,俄國爆發二月革命,結束了沙皇專制統治。當年7月,愛倫堡隨同一批政治流亡者繞道英國和斯堪的那維亞半島回國。十月革命勝利後,愛倫堡產生“新的希望”,曾在蘇維埃政府的社會保障部、學齡前兒童教育處和劇場管理局等部門任職。

1921年春,愛倫堡再度出國,先到比利時,後來又到巴黎和柏林。整個二十年代的大部分時間,他都作為蘇聯報刊記者,長期住在國外。在此期間,愛倫堡除寫過一些關於西歐社會生活風貌的通訊報導外,主要從事文學活動,邊研究文藝理論邊搞創作。

1921—1923年,他曾在《俄羅斯圖書》和《新俄羅斯圖書》兩雜誌發表評述當代俄國藝術的文章,1922年出版了《俄羅斯詩人肖像》和《畢竟仍在圈子裡轉》兩本小冊子。

1931年,他週遊西班牙、德國、法國和歐洲其他國家,敏銳地感覺到處在經濟危機中的歐洲主要資本主義國家法西斯主義抬頭,開始作為一名反法西斯社會活動奔波在歐洲各國。

1936年西班牙內戰時期,自任西班牙前線特派記者,為蘇聯的《訊息報》派發電訊,並且努力呼籲蘇聯援助馬德里政府。他接連出版《我的口糧》、《我的巴黎》和《西班牙》等幾本通訊特寫集。

1935年和1937年,他代表蘇聯作家和新聞工作者先後兩次出席國際保衛文化大會。

1939年,愛倫堡在巴黎曾被法國憲兵懷疑同德國希特勒當局有聯繫而遭逮捕。不久第二次世界大戰爆發,在法西斯侵略軍占領法國的前夕,經蘇聯政府代表的交涉,他獲釋回到了莫斯科。

1941年,德軍入侵蘇聯後,愛倫堡始終和蘇聯紅軍一起戰鬥在反侵略鬥爭的最前線,他冒著生命的危險,進行採訪,編寫新聞。整個戰爭期間,《真理報》、《訊息報》、《紅星報》等蘇聯許多大小報紙及廣播電台,幾乎每天都發表和廣播愛倫堡的反法西斯政論文章或通訊特寫,這些文章後來匯集成書,題名《戰爭》。

第二次世界大戰中和戰爭結束後,他一方面從事文學創作,寫成《巴黎的陷落》、《暴風雨》、《巨浪》三部著名的長篇小說,前兩部曾榮獲史達林獎金。另一方面,他積極從事反法西斯的國際和平事業,積極參加保衛世界和平的各種活動,當選為第三、四屆最高蘇維埃代表,並被推選為世界和平理事會副主席。

1949年2月,所有的報刊突然停止發表愛倫堡的作品,他的名字也被從評論家的文章中刪去。史達林導演了這場貓捉老鼠的鬧劇,但愛倫堡最終並未遭受“清洗”。

1967年8月31日,愛倫堡在莫斯科病逝。

主要作品

| 作品名稱 | 作品類型 | 時間 |

|---|---|---|

《我活著》 | 詩集 | 1911 |

《前夜的歌》 | 詩集 | 1916 |

《為俄羅斯祈禱》 | 詩集 | 1918 |

《火》 | 詩集 | 1919 |

《前夜》 | 詩集 | 1921 |

《隨想》 | 詩集 | 1921 |

《毀滅性的愛》 | 詩集 | 1922 |

《胡里奧·胡列尼任及其學生的奇遇記》 | 長篇小說 | 1922 |

《十三個菸袋》 | 短篇小說 | 1923 |

《第二天》 | 長篇小說 | 1933 |

《一氣乾到底》 | 長篇小說 | 1935 |

《巴黎的陷落》 | 長篇小說 | 1941 |

《暴風雨》 | 長篇小說 | 1946~1947 |

《巨浪》 | 長篇小說 | 1951~1952 |

《解凍》 | 中篇小說 | 1954~1956 |

《人·歲月·生活》 | 長篇回憶錄 | 1961~1965 |

參考資料:人民網

創作特點

主題

愛倫堡在19世紀20年代的文學創作都取材於第一次世界大戰及十月革命前後的歐洲和俄國現實,對資本主義世界的罪惡及資產階級的道德文化,對蘇維埃政權初期一部分人的市儈主義和某些幹部的官僚主義等弊病作了揭露和諷刺;另一方面,革命隊伍的嚴格紀律又被描繪成是對人及人的感情的生硬束縛。他在肯定革命偉大過程的同時,又把新經濟政策僅僅看作是對資本主義的消極讓步。在反法西斯衛國戰爭及戰後初年的創作中,《巴黎的陷落》取材於第二次世界大戰的最初階段,揭示了1939年資產階級的法國被德國希特勒侵略者戰敗的政治、歷史和社會道德原因。《暴風雨》展現了法國、蘇聯和德國人民在第二次世界大戰中經過艱苦鬥爭共同埋葬法西斯侵略者的歷程。《九級浪》寫的則是戰後世界的政治風雲。

愛倫堡年事漸高后大部分時間住在莫斯科從事著述。在中篇小說《解凍》里,他較早集中揭示了蘇聯社會多方面嚴重存在的官僚主義等弊病,同時流露出感傷的情調,這部小說被西方評論界稱為蘇聯文學中以暴露為主的“解凍”時期的開端。愛倫堡晚年最重要的著作,是六卷本的“回憶錄”《人·歲月·生活》,書中對許多重要社會事件、生活現象和歷史人物的評價往往流於片面,有的是很錯誤的。但對於作者而言,這是他對自己一生的總結,是比較客觀的,真實的。書中關於冷戰時期的描寫極為立體,這是基於作者有在冷戰期間在雙方國家的生活經歷。蘇聯其他人沒有寫過這樣的回憶錄,因為誰也沒有他的那種閱歷。在20世紀上半葉中,他接觸了各式各樣的人士,其中既有藝術家,作家,例如畢卡索,馬蒂斯,海明威,阿尼托爾斯泰,馬雅可夫斯基,葉賽寧,也有很多社會活動家和政治人士,見證了20世紀上半葉的歐洲的幾乎所有關鍵事件。 愛倫堡版畫

愛倫堡版畫

愛倫堡版畫

愛倫堡版畫愛倫堡把文學史上從未提到過的作家介紹給讀者,並說出自己對他們的看法。回憶錄的一個缺點是個別段落寫得晦澀,這是因為20世紀60年代的蘇聯還有不少禁忌,很多重要人物尚未平反,很多重大決議還未廢除,還有很多人沒從個人迷信所造成的思維定勢中擺脫出來。愛倫堡寫了日常生活,但人們卻從中感到強烈的時代氣息。愛倫堡寫出了20世紀30年代普通蘇聯人在專制、貧窮的國家裡必然會產生的心態。愛倫堡認為發表回憶錄便是同形形色色的史達林分子和一切保守勢力戰鬥。回憶錄打開蘇聯讀者的眼睛,引導他們反思不久前所發生的一切,非此社會無法獲得新生。他突破蘇聯文學史的禁區,把俄羅斯的天才作家一一介紹給讀者,並把西方文化名人引入蘇聯,擴大讀者的視野。他對史達林個人迷信的產生作了力所能及的反思。他記錄了他所經歷時代的國內外大事,儘量把真相告訴讀者。他還寫出蘇聯當局竭力遮掩的蘇聯日常生活。

風格

愛倫堡熱衷於“結構主義”藝術,他認為藝術家應該同社會生活保持一定距離,藝術創作的首要目的不在於反映生活而應該象建築、橋樑和機器那樣追求結構、線條、色彩的和諧、新奇和完美。在十月革命前後和整個二十年代,愛倫堡的世界觀是矛盾的,他對新的社會主義現實是猶豫、旁觀的,對藝術和革命都帶著明顯的資產階級偏見。隨著蘇聯黨和政府領導人的更迭,政治路線和一些具體政策的明顯變化,他的思想又變得比較複雜。他批評過去蘇聯文藝領導工作中行政干預過多,強調尊重藝術規律的重要性,並把印象主義等一些歐洲當代新的藝術流派第一次具體介紹到蘇聯,開了讀者的眼界。

他企圖嘗試一種新的敘述方式——打破歷史的順序,結合自己的人生經歷與感悟來敘述。愛倫堡對歷史的理解沒有停留在具體事件上,他更關注的是人們的精神狀態和一種普遍的情緒。回過頭來看那些蘊藏在時代深處的暗流,有些選擇顯然是錯誤的,但迷惘與痛苦卻是不能越過的。愛倫堡對苦難並不持拒絕的態度,他在少年時代就認為監獄是一個人成熟的畢業證書。他以詩人的方式來與時代對話,他堅信詩可以表達散文所不能表達的東西。在《人·歲月·生活》中,愛倫堡平緩冷靜的訴說勃留索夫、茨韋塔耶娃等生活在幻想世界中的詩人的不幸命運,通過追憶詩人來觀照歷史。愛倫堡喜歡那種沒有中間狀態的生活,不是快樂就是絕望,生活現狀與心理狀態都是極端的,內心充滿矛盾,在精神空間的拓展中應對命運的挑戰。作為一個親歷者,愛倫堡沒有為那些瘋狂的年代去解脫,他沒有從旁觀者的眼睛去看這一切,他毫不避諱自己的輕率和錯誤,也毫不客氣地指出過去時代的荒謬。愛倫堡把回憶錄《人·歲月·生活》寫成了一份心靈自白,對以往的生活既不後悔也不惋惜,“沒有受完苦,也沒有付出更多的愛”。

獲獎記錄

| 獲獎時間 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 1948 | 史達林獎金 | 《暴風雨》 | 獲獎 |

| 1942 | 史達林獎金 | 《巴黎的陷落》 | 獲獎 |

(以上參考)

人物評價

“愛倫堡寫得最好,要向他學習”。——周恩來

“我不分析時代,不思考巨大的歷史畫面,只描寫日常生活以及我自己和朋友們(主要是作家和藝術家)的心態。”——愛倫堡自評

作為一個親歷者,愛倫堡沒有為那些瘋狂的年代去解脫,他反覆提醒自己:不能用旁觀者的眼睛去看這一切。他毫不避諱自己的輕率和錯誤,也毫不客氣地指出過去時代的荒謬。愛倫堡把回憶錄寫成了一份清澈見底的心靈自白。——央視國際

“他通過描述蘇聯最優秀的知識分子們的悲慘命運,從一個特別的角度解釋了史達林體制的罪惡與殘暴——當然其中最重要的是他自己的命運。愛倫堡說出了許多一般人所不知道的史達林時代的真相,卻不敢否定整個專制體制,而採取了一種妥協的態度。”——作家余傑

人物軼事

與史達林

愛倫堡不喜歡史達林,他認為戰爭初期蘇聯的失利是史達林輕信蘇德互不侵犯條約的結果,並對史達林的個人迷信很早就反感。史達林同樣不喜歡愛倫堡,並認為愛倫堡是國際間諜。但史達林不殺愛倫堡是因為他有用,他是蘇聯聯繫西方文化界的紐帶,而且他政治色彩淡薄,處世超然物外,同史達林的反對派沒有瓜葛。也沒有違背史達林意志的表現。 伊利亞·愛倫堡之墓

伊利亞·愛倫堡之墓

伊利亞·愛倫堡之墓

伊利亞·愛倫堡之墓在1953年的“醫生案件”中,史達林炮製了一封誣衊蘇聯猶太醫生的《致〈真理報〉的公開信》,強迫蘇聯著名猶太學者、作家、作曲家簽名。愛倫堡是蘇聯猶太作家,所以也讓他簽名。愛倫堡讀過信後立即猜到史達林的用心,絕非僅僅誣害幾個無辜的猶太醫生,而為採取更大的行動製造輿論。史達林曾將裏海沿岸的卡爾梅克人和克里木的韃靼人從他們祖居地驅趕到西伯利亞和遠東,現在輪到猶太人了。蘇聯所有猶太名人都在公開信上籤了名,唯獨愛倫堡一人抗命,他冒死上書史達林,申述自己不簽名的理由,並婉言勸阻史達林不要把猶太人驅趕到西伯利亞或遠東去。信發出後他便在家中等待逮捕,但沒有反應,因為幾天后史達林便死了。

與果爾達·梅厄夫人

愛倫堡是猶太人,而這一點在史達林時期並不是什麼好事。果爾達·梅厄夫人當以色列第一任駐蘇大使的時候,千方百計的想同蘇聯猶太人拉關係,愛倫堡在《真理報》上發表一篇文章,說蘇聯並不存在猶太問題,說紅頭髮和擁有某種鼻型一定是猶太人是種荒謬的想法。梅厄夫人大怒,一心想教訓一下愛倫堡,一天在招待會上碰上了,愛倫堡用俄語同梅厄夫人打招呼,梅厄夫人說道:“很抱歉,我不會俄語,請說英語好嘛。”愛倫堡一眼,冷冷說道:“我恨出生在俄國而說英語的猶太人。”把梅厄夫人氣的滿臉通紅。她反擊道:“我對不會說希伯來語甚至不會說意第緒語的猶太人感到遺憾。”愛倫堡聽完扭頭就走,兩人不歡而散。梅厄夫人不死心,終於找到一個會說意第緒語的傻女人,莫洛托夫夫人艾薇,這位是個猶太人的女兒,兩人談得十分投機,梅厄夫人自認為打開了一扇通往蘇聯高官的窗戶,可沒想到這樣把艾薇至於外國間諜的危險處境,被關進了監獄。直到史達林死後才放出來。

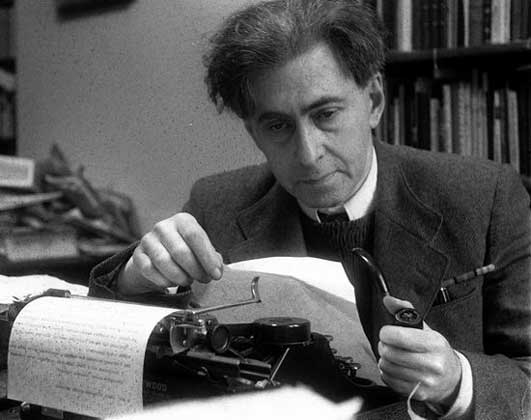

伊利亞·愛倫堡

伊利亞·愛倫堡