發射

2011年6月21日0時13分,中國在

西昌衛星發射中心用“長征三號乙”

運載火箭,將“中星10號”衛星成功送入太空預定轉移軌道。

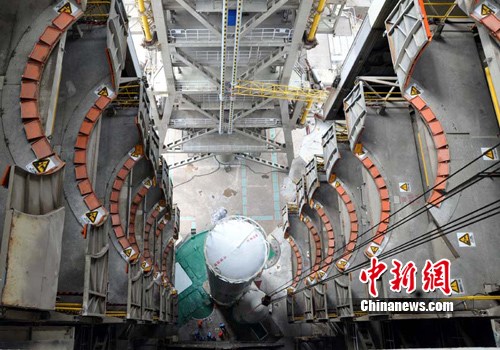

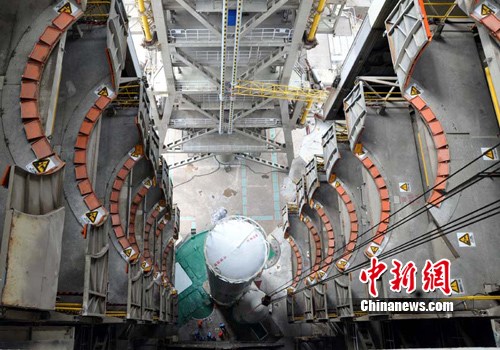

星箭在發射場進行對接、檢測

星箭在發射場進行對接、檢測運載工具

技術突破

“中星10號”衛星突破了大功率太陽帆板驅動的大功率傳輸、首次大面積套用三結

砷化鎵、改進蓄電池組設計等多項技術難題,並開創國際合作新模式,推動中國通信衛星的整星研製技術、

團隊管理能力和國際合作水平邁上新台階。”是中國首次採用中方衛星研製平台和外方

有效載荷進行合作的衛星,公用研製平台為東四平台,有效載荷為法國提供。

“中星10號”衛星是基於“

東方紅四號”

衛星平台(簡稱東四平台)的第5顆發射衛星,相對於前4發星,其轉發器路數最多、發射重量最大、功率要求最高。

“中星10號”衛星的功率傳輸需求大於11千瓦,必須對原來的大功率太陽帆板驅動(SADM)設計進行修改才能滿足功率傳輸需求,作為整星關鍵件,SADM關乎衛星安全,研製團隊決定採用國際合作方式進行研製,有效解決了SADM的大功率

傳輸難題;由於三結砷化鎵

電池片的光電轉化效率高,能保證

太陽翼的輸出功率更大,從而滿足整星的功率需求,研製

團隊突破相關工藝設計,首次在東四平台研製的通信衛星上成功大面積使用三結砷化鎵。

由於通信艙要運到法國去裝載

有效載荷,“中星10號”研製團隊通過詳細力學分析,對通信艙的保持架加強、包裝箱合理減震等採取專門措施,最終確保通信艙運輸安全並在中法之間交接順暢。研製團隊還通過採用分區布局

技術、改進蓄電池組設計等進一步提升東四平台能力,解決通信艙

布局、熱控和大功率供電等一系列技術難題。

創新國際合作方面,“中星10號”是中國首次採用中方衛星研製平台和外方有效載荷進行合作的衛星,公用研製平台為東四平台,有效載荷為法國泰雷茲·阿萊尼亞公司提供。

由於首次採用全新國際合作研製模式,為確保有效載荷與平台的接口匹配性,中法雙方設計師進行大量溝通協調工作,並聯合開展多項匹配試驗以確保接口匹配。“這次合作,不僅讓我們充分了解了國外衛星研製管理理念和方法、習慣,也讓法方對中國衛星研製實力有了更深的認識,為後續合作打下了基礎。”

2011年6月21日凌晨,“大功率、高可靠、長壽命”通信廣播衛星“中星10號”在西昌順利升空,28日傍晚成功定點。

意義

中星10號衛星將接替

中星5B衛星工作,滿足中國及亞太地區用戶的廣播電視、數據傳輸、數字寬頻多媒體的套用需求。作為中星5B的接替星,中星10號衛星的各項性能均優於中星5B,具有大容量、廣覆蓋、強功率、高可靠、長壽命等特點。對確保國家信息傳輸安全具有重大的政治意義。

中星10號衛星能繼續承擔政府和企業的重要

通信傳輸業務,其成功發射和運營在政治經濟上都有重要意義。衛星廣播通信業務是國家信息基礎設施保障體系之一,尤其是在應急狀態下保障體系的重要組成部分。

中星10號衛星裝載30個C頻段和16個Ku頻段轉發器,覆蓋範圍更廣。

星箭在發射場進行對接、檢測

星箭在發射場進行對接、檢測