清初,行為主體的行政收益考量主要在官員的鹽務考成與制度的路徑依賴上得到反映,正是它們成為鹽區邊界糾紛的最主要動力。衝突中行為主體最主要的訴求,在此階段,基本表現為考成受挫的一方謀求將自己所在區域改劃到考成寬鬆的鹽區,或者力圖降低本地鹽引配額,以獲得更好的行政收益。

糾紛最先開始於湖南南部兩淮鹽區與兩廣鹽區的界鄰地區。

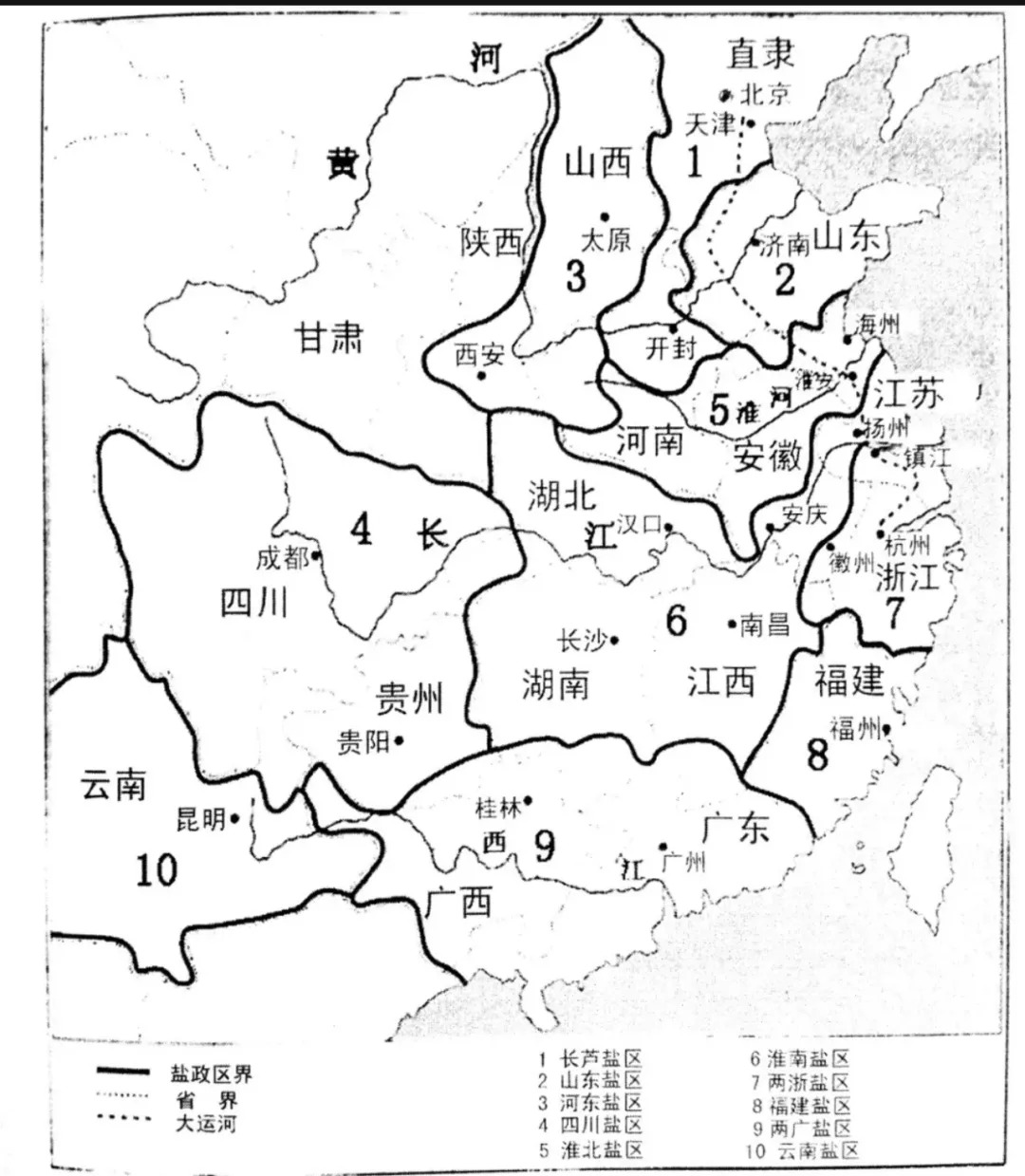

圖:清代主要鹽政區,出自佐伯富《清代鹽政之研究》

湖南南部的衡州、寶慶、永州三府,本屬於兩淮鹽區,但順治年間廣西用兵,出於籌集兵餉之需要,廣西巡撫屈盡美請求將此三府改銷廣東鹽,將鹽的運道迂迴到廣西,由梧州經桂林過靈渠,抵全州,入湖南,得允準。但是,鹽道的這一轉變,較之於溯北江而上進入湖南,距離倍增,鹽價大漲,這直接引起了湖南衡州等三府百姓的強烈反對。清代所修三府的地方志里,留下了連篇累牘的記載,在一定程度上代表了市場的聲音。

順治十八年(1661),兩淮巡鹽御史胡文學順應當地民眾的要求,奏請將衡、永、寶三府改歸兩淮鹽區,結果被廣西阻撓而失敗。隨後,康熙四年(1665),衡山府生員吳開運給官府上呈文,強烈要求當地改行淮鹽。他指出,當地“淮鹽每包重八斤四兩,時價不過一錢有零”,而粵鹽繞道廣西進入衡州府,“每斤紋銀七八分不止”,數倍於淮鹽,路遠價高,無人願買。但是,兩廣鹽區實行專商引岸制,鹽商與引岸構成直接對應關係,每埠(可以是一州縣或幾個縣)皆有專商和具體的引額,每埠的考成亦落實到具體州縣,一旦不能完成食鹽督銷考成和鹽課徵收考成,地方官員將接受處罰。

因此,官府只有“責之里排”,“挨門督發”,結果令地方民眾“有傾家蕩產者,有棄業逃竄者,有死於投繯、斃於杖下者”,所以,被“挨門督發”的吳開運要求地方官“仰體宸衷”,“開恩特題,止認粵課,仍食淮鹽”。

那么,他為什麼要求改食淮鹽呢?“食淮鹽”對他們有何好處呢?這是因為,兩淮鹽區在清王朝所有鹽區內範圍最廣,人口最多,市場最廣,銷售相對容易。所以,朝廷對其實行一例通銷政策,即鹽引額派至省份即可,並不分派到具體州縣。在這樣的制度規定之下,兩淮鹽區考成只考核到省一級,不直接考核州縣官員和水販(即地方分銷商)。如果當地能夠從兩廣鹽區改劃入兩淮鹽區,被“挨門督發”的那些紳衿們,就可以高枕無憂了。

吳開運上呈之後,偏沅巡撫周召南和湖廣總督張長庚均對其觀點表示贊同,但幾經公文周折,兩位封疆大吏最終並未向朝廷請求改劃鹽區。一個合理的解釋是,當時衡、永、寶三府鹽課為廣西餉稅,並不關乎地方的財政收支,雖然鹽課需要地方官督催,但地方官只需催責鄉間財力較強之家,“挨門坐派”,便可無虞。

於是,真正負擔鹽課的衡、永、寶三府紳衿以及當地承擔食鹽運銷任務的鹽商首當其衝。他們為了擺脫困境,不斷努力,希望將本地變成淮鹽引區。據記載,“衡、永、寶三府民周學思、吳聖旭”為改行淮鹽之事,具呈本省,結果“督撫諭臣等事由大部”。周學思等人遂於康熙六年正月,“五千里匍匐往返”,動身進京,親赴戶部“具呈”,無果,後“具狀鼓廳”,擊鼓叩閽。歷盡周折,到四月終於得旨,“著三府改食淮鹽”,叩閽成功,衡、永、寶三府從此改屬兩淮鹽區。

那么,周學思為何叩閽呢?其叩閽呈文最核心的表達就是“粵東禁海遷灶,鹽課缺額,有司苦於考成,勒里排坐派,包課血比”。顯然,這與吳開運呈文的訴求一致,歸根結底就是起因於“有司苦於考成,里排勒於坐派”。由此可見,里甲勒於坐派的根本原因還在於“有司苦於考成”。

考成,成為湖南南部地區鹽務的最大困擾。

因此,周學思等人叩閽一疏大獲成功後,地方志對其高度讚譽,稱從此“課不損於國,商不疲於運,民無坐派之苦,官減考成之責”。顯然,對地方官和紳衿來說,解決考成和坐派問題才是要害。

有意思的是,考成沒有直接造成地方官員的壓力,因為地方官出於行政收益考量,將壓力轉嫁給了地方紳衿,紳衿們也沒有憤而抗課,他們尋求的是回歸市場,緩解地方官壓力,從而減輕自己的壓力。因此,這次局部地區的鹽區改劃,促成市場導向在衡、永、寶三府地區重新落實,這說明,在行政收益考量引導的鹽政糾紛中,市場導向仍然具有基礎性價值。但是,這次眾多官紳捲入的鹽務糾紛及其處理過程,官員的行政收益考量顯然發揮了重要作用。

衡、永、寶三府改入兩淮鹽區後,湖南郴州府、桂陽直隸州等地仍行銷粵鹽。此時,粵鹽已取道北江,從粵北進入湘南,路遠問題已經解決。不過,郴州和桂陽州的這些屬縣主要是山區縣,人口密度不高,廣東鹽務當局並沒有分配具體的引額到這些縣份,其鹽引額只分派到廣東北部的連州、樂昌等地,由連州、樂昌鹽商將鹽銷售到湖南南部地區。由於兩廣鹽區的考成具體到州縣,所以粵北的連州等地有引額,便有考成之責,而湘南郴、桂二州沒有派定引額,地方官實際並無考成之責,因此,粵北的地方官和鹽商自然不滿於這種結果,必然會從行政收益考量出發,努力把其責任推到郴、桂身上。

早在康熙四年(1665),廣東已有動作,“粵院派引行鹽”,希望將郴、桂各州縣納入專商引岸體系,派定其鹽引。但此事立即引起郴、桂各州縣的強烈反對。郴州“紳衿里民曹王福”、桂陽縣和桂東縣“士民朱用、何瑞彥等合詞公呈”,“桂陽州、臨武、藍山、嘉禾紳士”亦紛紛上呈官府,反對招商認引。郴、桂二州酃縣、永興、興寧、宜章、桂陽、桂東等六縣知縣皆上書各自知州,並由郴州知州葉臣遇、桂陽州知州田元愷上書署湖南布政使李世鐸和偏沅巡撫周召南。周召南遂於康熙六年九、十月間上疏戶部,要求維持當地食鹽銷售廣東鹽商領引辦課、湖南小民挑販買食之現狀。葉臣遇指出,維持此方案,“令小民盡就樂昌等埠搬運,便粵商得利認銷,楚官竭力巡禁,各有責成,鹽亦普行,引目自銷,不必更張,而商之引稅全完,官之考成無累,商不病而民不憂,國賦足而欽案結”,達到“三全其美”的效果。但是,周召南之奏被戶部以不合兩廣鹽法制度為由一一駁回,反而要求其查處一批“不認銷引目、推諉考成、任意抗玩”之地方官。

不過,事情的最後結果頗具戲劇性。

康熙六年十一月十二日皇帝諭旨,同意人少地曠的郴州、桂陽州等十一州縣維持此前制度,民眾自由赴廣東樂昌、星子、城口等食鹽集散地挑販食鹽,“行鹽不銷引”,該地成為兩廣鹽區專商引岸制度中的特區。但是,制度留了一條重要規定:如果“粵商運鹽不足”,那么“考成連韶等處之官”;但如果“楚屬州縣不按額買食粵東之鹽”,則“將楚屬未完州縣官指名題參”。

這一規定,使故事的發展極為精彩。獲準維持原食鹽運銷制度而興高采烈的湖南地方官們,萬萬沒有料到,從此只要連州食鹽銷售狀況不理想,廣東鹽商和地方官員都可以用“郴、桂不遵旨買食”的理由將責任推脫得一乾二淨,轉而參罰湖南南部的地方官員。正是在這一背景之下,桂陽州知州朱朝薦於康熙十年(1671)被參罰去職。

朱朝薦的繼任者為袁繼善。袁上任後,從行政收益考量出發,深恐再因鹽務去職,於是,親率數名糧里赴連州查驗鹽倉,以求證連州鹽商所謂“積引未銷,堆貯八、九、十年如許鹽包”是否真實存在。結果查明,“各埠止得鹽七百八十九包,為數不過五十餘引,不知粵商所稱十一萬六千九百一十四包之鹽堆積何所”,這次查鹽雖然過程曲折,但袁繼善成功保全了自己,並且讓《桂陽州志》為其留下美名,稱其“卻粵鹽引,辨粵商奸,為桂民杜後世之害”。顯然,以袁繼善查驗連州鹽商庫存為高潮,圍繞郴、桂二州鹽務而發生的這一波糾紛,核心就在於地方官的考成。地方官努力爭取自己在考成上的優勢,是行政收益考量在官員個體身上的體現。

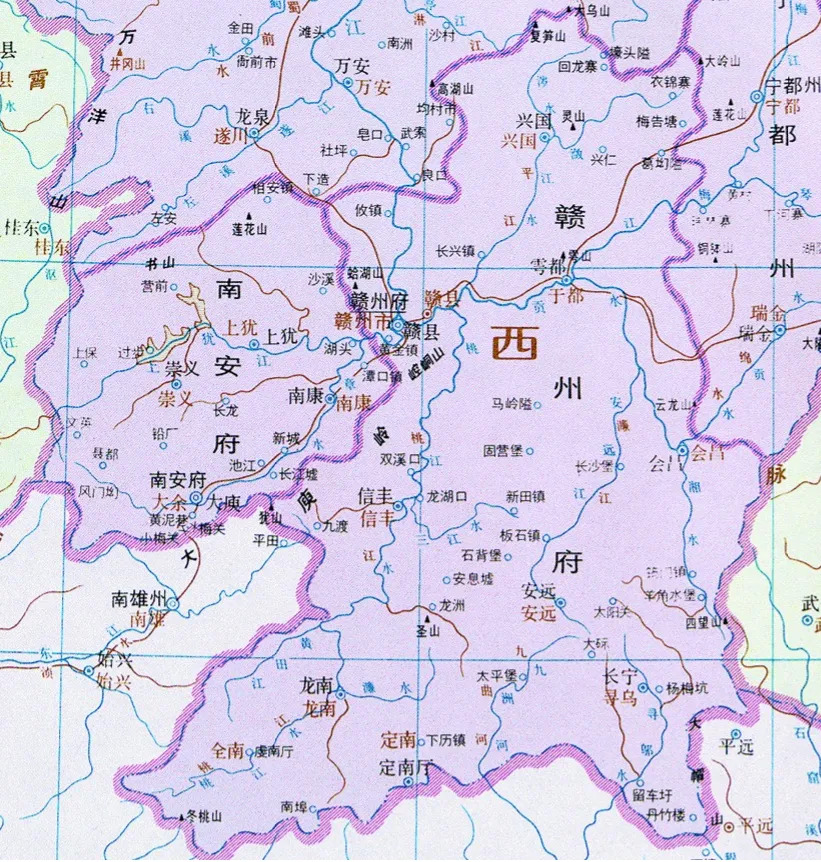

類似故事也發生在兩淮與兩廣鹽區交界的江西南部地區。

康熙二十三年(1684)出版的贛州地方志記載,在江西南部,“廣官派銷引考成,淮商納課銀無考成”,因此,行銷廣東鹽,“據冊定丁,按丁派引,於是計丁銷鹽,即計丁征課”的江西吉安府,率先要求改粵入淮,並於康熙五年獲得成功。對於當地官紳來說,此為地方大事,因此有人將吉安改粵入淮的各種公文編定為一冊《行鹽申文稿》,並序之曰:“是役也,舍南贛而專吉安,展轉調盡,始克有濟,今□淮鹽復,行商納課而民食鹽,有司無越境之考成,百姓無隔省之賠累。”地方文獻明確地說明吉安改粵入淮的真正目的,就是要達到“有司無越境之考成”“百姓無隔省之賠累”的狀態。

吉安成功之後,贛州府很快也改粵入淮。

據《兩淮鹽法志》記載,康熙十七年(1678),“題準南、贛二府改去粵鹽仍食淮鹽”。按照地方文獻的記載,此次上題本者為江西巡撫佟國楨。據廣東巡撫李士楨稱,佟國楨題請南安和贛州改食淮鹽的原因是,“南、贛二府,前江西巡撫以粵省相近,應食粵鹽。後因粵東路阻,暫改淮鹽”。李士楨所謂“粵東路阻,暫改淮鹽”,指的是康熙十五年尚之信在廣東叛亂,廣東通江西路斷,粵鹽入贛受阻。當地官員遂以此為由題請將南安和贛州二府改食淮鹽。

但是,此事僅為起因,《贛縣誌》的作者清楚地說出了深層原因:贛州運銷粵鹽時,官員考成受累太重,“鹽引額派一萬八千道,內除派南雄、保昌縣四百九十四道,其餘盡數坐派於南、贛、吉三郡,按查丁口,分坐引額,而縣官銷引考成,較諸催科倍嚴矣,小民銷鹽之比較,較諸錢糧倍急矣”。因此,自順治十七年(1660)至康熙十六年的17年間,“縣官因之易位者凡四矣”,而同為贛州府的興國縣,則有三位縣官直接“以鹽法誤去”。所以,行銷粵鹽,對不少州縣官員影響頗大。而改粵入淮之後,據《贛縣誌》記載,這些縣份均達到了“官無考成之責,民無查比之苦”的目標。

但是,與吉安府不同,南安和贛州與廣東交界,除了三藩之亂時粵鹽難以抵達之外,承平時期,粵鹽相對淮鹽有較大的運輸距離優勢,從而形成鹽價上的優勢。所以,三藩之亂平定後,配合贛州府部分士人的要求,廣東巡撫李士楨於康熙二十四年(1685)上疏要求收復江西南部引地,次年成功將其恢復到粵鹽區。

南、贛二府恢復為粵鹽引地,自然符合市場邏輯。但是,考成問題卻又如影隨形,成為南、贛地方官的噩夢。康熙三十二年,贛州府食鹽由原來的運銷省河之鹽改為領銷潮橋之鹽,運道亦從南雄改至鎮平筠門嶺。贛州運銷潮鹽之制,與兩淮鹽法不同,甚至與廣州省河制度亦有所不同。其最主要的區別在於潮鹽設立承辦鹽課的“總商”,由總商將食鹽散賣給“散客”,在散賣過程中,不再使用鹽引,而是以潮州鹽運分司印發之“小票”作為食鹽專賣的合法憑據。其結果是,潮州總商掌控了南贛地方官的鹽務考成數據,他們可以將未完成的銷售和征課數據,算到南贛各府縣,從而保護自己和潮州官員。

贛州府屬會昌縣的縣誌記載稱,“民間食鹽惟憑潮州運使分司小票,給發散客,即販戶也。向總商買運,於各縣官掛號發賣”,其結果是“課餉完欠考成皆出於總商之手,縣官無從過問”,於是,“餉項任其侵蝕,以致督銷足額、溢額之縣,多被報欠,御史不加查察,一例題參。贛屬十二邑降俸降級之案無虛歲。康熙四十年以後尤甚”。這對贛州府各州縣地方官來說,情況極為不妙。《興國縣誌》亦記載稱,康熙四十一年(1702)至四十六年間,“總商操權,部頒鹽引,縣官不敢問;縣官完欠,鹺院不能稽,足額溢額之縣,橫被參處”。情形和會昌一致,地方官考成受挫。為何總商可以操權,以至於部頒鹽引縣官不敢問呢?

關於這一問題的內在邏輯,廣東巡撫范時崇在康熙四十六年講得相當清楚,他說:“兩廣之課額三十餘萬兩,而連樂埠與廣濟橋兩處約居其半,此兩處之商非求面情以囑託,即借重債以謀允,必欲一人獨行一處,名曰總商。甚至州縣之完欠操於總商之手,往往縣官督銷鹽斤業已足額,而總商猶開欠課幾分,巡鹽御史即據以奏報,而廣鹽政之壞,固在巡鹽之營私,亦在總商之任重。”

這就是說,兩廣鹽區全區鹽課一半份額主要依靠粵北的連州、樂昌和潮州廣濟橋兩地鹽商來完成,所以控制這兩地的鹽商均希望獨占引地,成為總商,並因其特殊地位而得到兩廣鹽區官方的支持。不過,此二地食鹽暢銷,是因為連州、樂昌之鹽,可以銷往湖南並越界到淮鹽引地,廣濟橋之鹽則銷往江西,並同樣可以越界銷往淮鹽引地。承平時期,淮粵交界的界鄰地區,粵鹽有較為明顯的價格優勢。所以,在其他地方粵鹽銷售不暢旺的情況下,此二地已經成為代其他粵鹽引地融銷鹽引的重要口岸。

由於這一事實,廣東方面對此二處商人往往給予特殊待遇,所以他們可以成為獨占引地的總商,並且由於融銷的需要,不將戶部印行的鹽引發行到州縣,而是另發小票,作為運鹽憑據。此小票雖需由散客赴官府掛號,由縣官“驗票登號”,但小票內既不註明銷鹽年份,亦未標明是否融銷,甚至連銷鹽地點亦由散客自行填注,結果各州縣銷鹽總數,地方官無從掌握,只有總商心中有數。他們便可以根據自己的考成需要,“往往縣官督銷鹽斤業已足額,總商猶開欠課幾分,巡鹽御史即據以奏報”,將督銷責任推給贛州地方官,從而在考成問題上保護了自己以及潮州鹽務官員。

這一情形,直到康熙四十六年廣東巡撫范時崇改革廣東鹽法、禁革總商時才稍有好轉。顯然,贛南的故事也是官員行政收益考量這一邏輯淋漓盡致發揮作用的結果。

雍正朝厲行整頓吏治的時候,鹽務考成受處罰的官員為數更多。

雍正十年,僅兩淮鹽政就題參河南淮鹽區督銷不力官員“知縣吳之綱等十五員”。是年,未完成督銷任務的廣東鹽運使馮元方降一級戴罪督銷,“所有廣東南海縣升任知縣劉庶等五十六員相應題參”,參革人員不可謂不多。所以,官員們一定會從行政收益考量出發來避免這些“事故”,鹽區糾紛在所難免。

康雍年間兩淮鹽區邊界地區的上述糾紛與衝突,顯然均起因於界鄰地區兩個鹽區的鹽價差別。鹽價差別引起私鹽流通,造成各地食鹽銷售任務完成情況之差異,最終導致部分地方官員因為鹽務考成不合格而降職或免職,其行政收益受損。為挽救損失,地方官員不得不提出自己的訴求。總體來說,他們的基本訴求不外乎兩個,一是把自己的轄區劃入沒有考成風險的鹽區,二是儘可能地調低本地引額。這兩個訴求,無一不是從自身行政收益考量出發的。無論是劃入無考成風險的鹽區,還是調低本地引額,都是為了避免考成壓力,降低自己的收益損失,保證自身職位安全,始終還是考成制度在起作用。

雖然清廷設定鹽法考成制度,目的在於利用、壓迫官員努力督銷、徵收鹽課,以實現清廷的鹽課收入最大化追求,但是,有點小小意外的是,它竟然直接導致鹽區間圍繞著邊界地區的行銷紛爭不斷出現。

當然,從研究者的角度看,食鹽分區行銷制度才是造成鹽區間邊界糾紛問題的根本原因。那么,參與糾紛的官員為何不要求取消此制度呢?這就需要用制度的路徑依賴來解釋了。所謂鹽區制度的路徑依賴,是指食鹽分區行鹽制度在唐宋時期基本定型,一直沿襲到清代。雖然朱軾曾直接提出要廢除此制度,但在上述鹽區邊界的糾紛中,從來就沒有一位官員提出要取消分區行鹽制度,可見,雖然當地鹽價明顯與市場導向背離,但是制度的路徑依賴,仍然讓糾紛中的官員從未想過要挑戰分區行鹽制度。當然,要讓並不諳熟全國鹽務的地方官員提出這一主張是不大可能的。但這恰恰說明了分區行鹽制度的路徑依賴特徵。

總體來說,制度的路徑依賴和官員的行政收益考量,促成了康雍年間的大部分鹽區邊界糾紛。它表明,雖然可以通過改劃局部地區的鹽區歸屬,或者調低引額,來暫時解決糾紛,但紛爭必然因為兩個鹽區的食鹽差價而再次發生。當然,最根本的還在於巨觀上清代鹽法中的鹽引分配與市場容量基本吻合,鹽政運作具有可操作性,局部糾紛與衝突並不妨礙整個鹽法的運行,正如上文所指出,在當時的技術條件下,除非清廷取消分區行鹽制度,否則無法將鹽區邊界線剛好劃在鹽價平衡線上。這一前提,才是分區行鹽制度之下清代鹽政局部糾紛與衝突一直存在的根本原因。

以上內容節選自黃國信

《規制如何生財丨清代鹽政基本原理研究(1644-1850)》

感謝社會科學文獻出版社授權發布