鬱林觀石刻群,位於江蘇省連雲港市海州區花果山街道飛泉村獅子岩下,時間跨度從唐代到明清。

鬱林觀石刻群共有16處石刻分布於附近的山崖上,跨度從唐代到明清,其中包括“唐隸”《鬱林觀東岩壁紀》、“宋篆”《祖無擇三言詩勒》,保存完好。其餘為譚亨甫詩刻、宋四士題名、劉居實題名等。另外,還有明王同和清黃道傳的題刻。鬱林觀石刻群是古代書法藝術遺產,對研究中國古代書法史有著較高的價值。

2013年3月5日,鬱林觀石刻群被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

基本介紹

- 中文名:鬱林觀石刻群

- 地理位置:江蘇省連雲港市海州區花果山街道飛泉村獅子岩下

- 所處時代:唐至清

- 保護級別:第七批全國重點文物保護單位

- 編號:7-1519-4-022

- 批准單位:中華人民共和國國務院

歷史沿革,遺址特點,文物遺存,文物價值,保護措施,旅遊信息,地理位置,交通信息,

歷史沿革

《鬱林觀東岩壁紀》刻於唐開元七年(719年)。

譚亨甫題刻刻於北宋大觀元年(1107年)。

祖無擇三言詩刻鐫於北宋慶曆甲申年(1041年)。

劉居實題刻刻於北宋重和二年(1119年)

王同題刻一、王同題刻二均刻於明嘉靖二十三年(1544年)。

黃道傳題刻刻於清宣統元年(1909年)。

2011年,江蘇省文物局曾委託連雲港市重點文物保護研究所就該地區地面石刻的數量、分布、價值等情況開展調查與研究。

2013年,鬱林觀石刻群周圍修建了護欄和遊覽步道。

遺址特點

鬱林觀石刻群位於海州區花果山街道飛泉村獅子岩下。共有16處石刻分布於附近的山崖上,跨度從唐代到明清,其中包括鬱林觀遺址東岩壁巨石上的《鬱林觀東岩壁紀》,保存完好。

文物遺存

鬱林觀東岩壁紀

唐開元七年(719)鐫於“飛泉”前一塊巨石上的“東海縣鬱林觀東岩壁紀”,為海州司馬崔惟怦之子崔逸撰文,未著書刻者名款。文24行,行17字,字徑10厘米,八分書,是一篇描述雲台山風景名勝的遊記。書法風格頗似“石門頌”,但結體更為方整,被收錄於《金石錄》,為歷代金石家所重視。

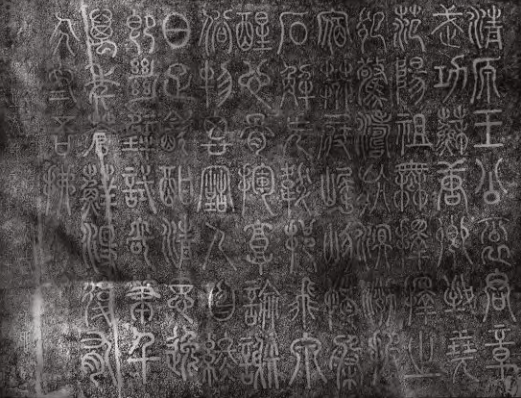

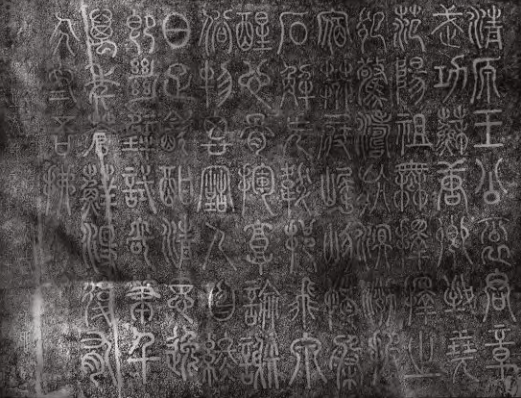

《鬱林觀東岩壁紀》

《鬱林觀東岩壁紀》刻石淨面高1.99米,寬3.8米,共393字。書刻彰顯初唐“瘦硬”筆風遺韻,線條瘦硬挺拔、飽滿有力,波挑自然平和,通篇呈現清新典雅的氣韻。結體在中規中矩中追求靈動飄逸,上緊下松,呈飛動之勢。同時以篆入隸,直追漢隸,許多字的偏旁以篆書寫成,甚至許多字直接用篆書結體。清代葉昌熾評其:“天挺偉表,鸞翔鵠跱,漢石門析里兩頌,無以尚之。”

《鬱林觀東岩壁紀》內容:維大唐開元七年,歲在己未粵正月庚寅朔,時大人出為海州司馬,禮當巡屬縣、問耆疾,周覽海甸,察聽甿謠。人無事矣,乃回駕惕想,眇矚雲山,尋紫翠之所,登虬龍之道。蓋欲征靈宅吉,洗我塵慮;岩岩直上,窅窅傍邃。霧月與碧海同深,霞朝將赤城爭峻。代有知而不能至者,至而不能賞者,賞而不能窮者!亟聞我東海縣宰河南元公:光發幽躅,起予泉石,締思構匠,蠲潔形勝,遂披叢篁,鑿崩壁。懸流噴水,藏宿雨而時來;臥石埋雲,觸搖風而不散。歷時花木,紅紫無名,入聽笙歌,宮商自合。固可為真人之別館,元始之離宮哉!夫登會稽探禹穴,慕古長想,復何奇乎?豈如志在魏闕,心游江海,兩忘出處,雙遣是非,唯元公得之矣!攀賞未極,列壑生陰,促駕言旋,攢峰擁騎。家君顧而嘆曰:爾知游名山,勒銘記者,非思入上玄,道存虛白,亦何能造次不遠而為之!吾少事雲林,長牽塵跡;晚齡心事,盡於岩間。小子志之,貽夫來者。其列座同志,次而鐫諸。司馬男清河崔逸文。朝議郎行海州司馬崔惟怦字踐直、朝議郎行東海縣令元瞹字徽明、丞閻朝賓、主簿孫亨友、尉苟抱簡、尉上官崇素、司兵竇晏”。

祖無擇三言詩勒

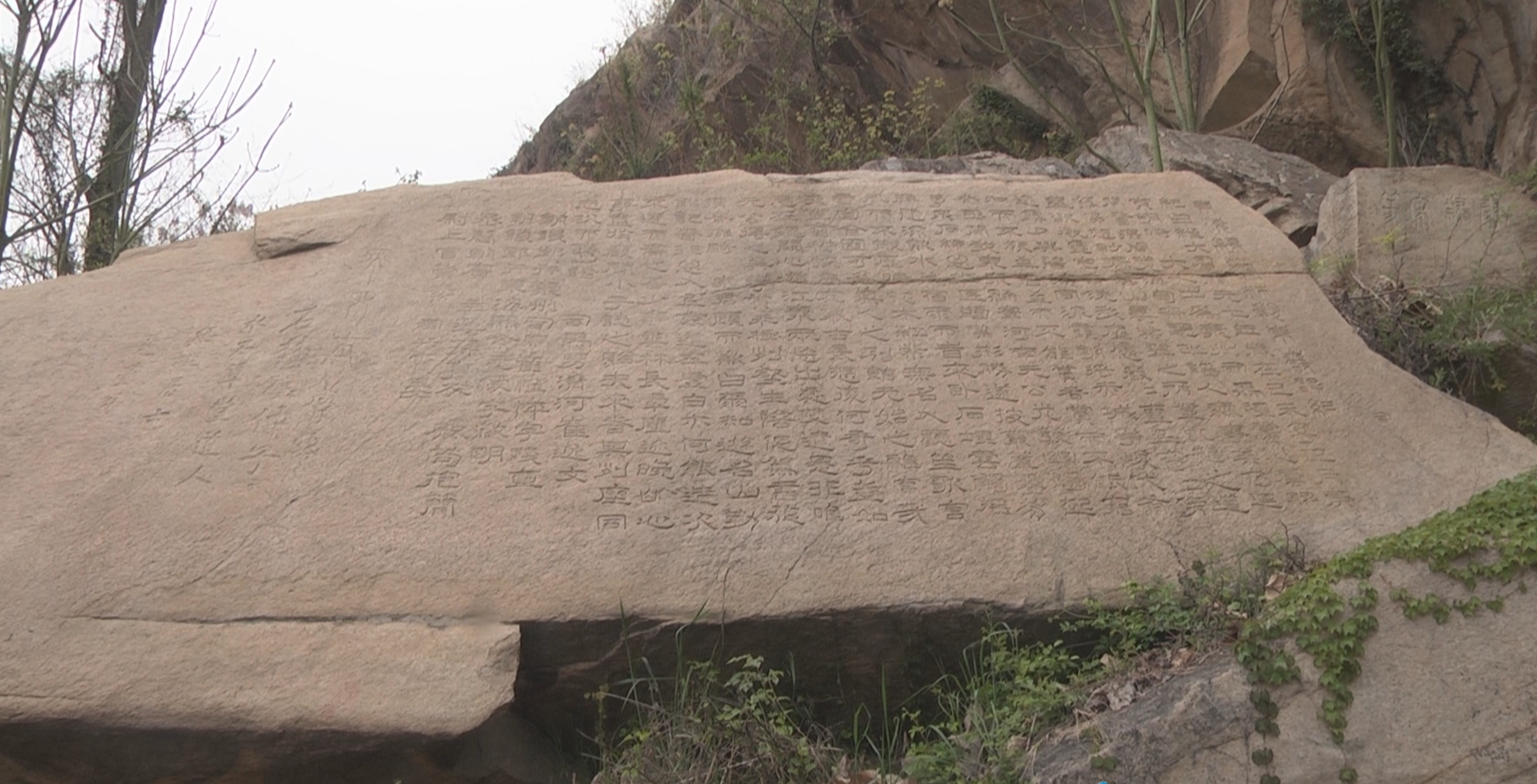

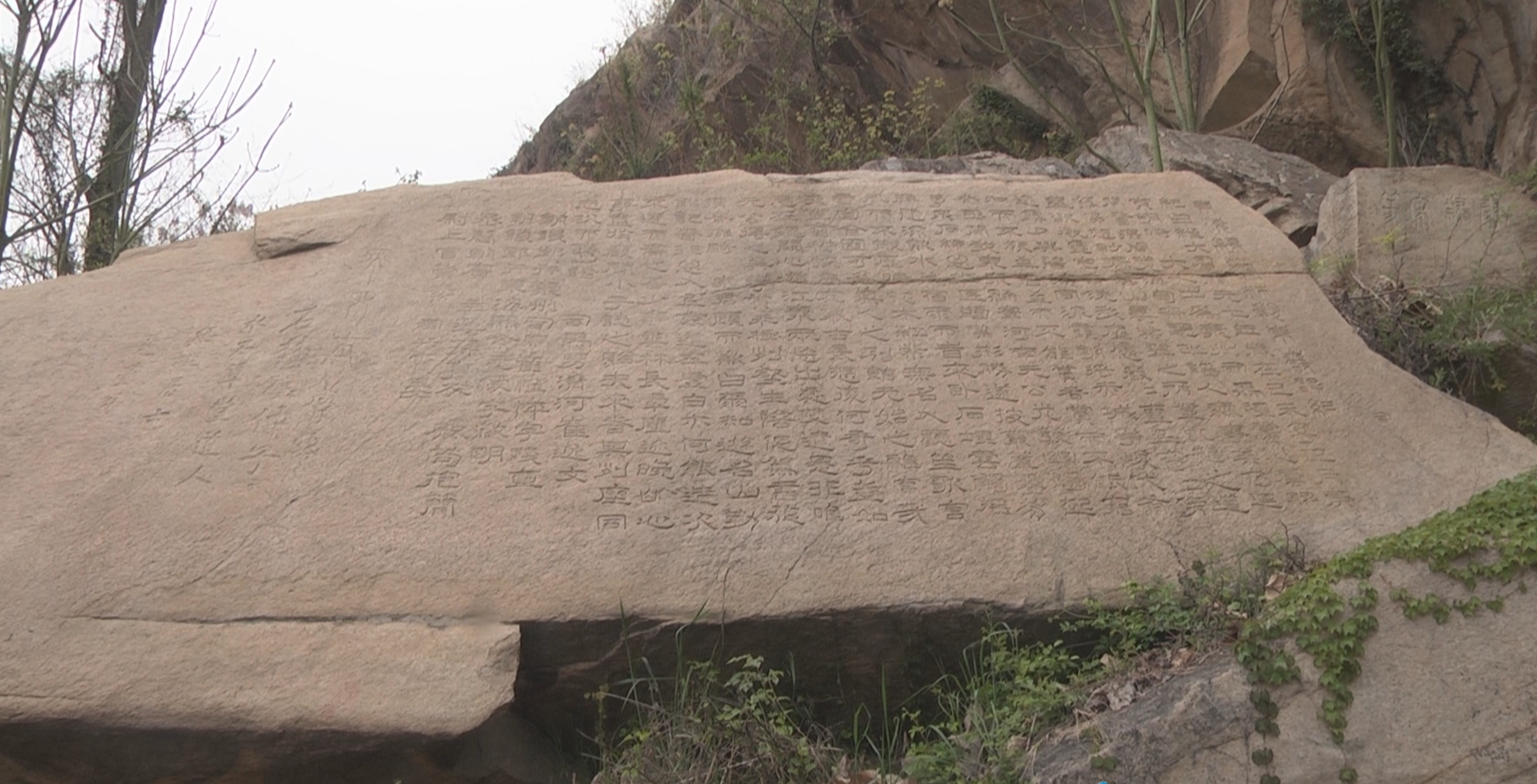

祖無擇三言詩勒,篆書,鐫於北宋慶曆甲申年(1041年),祖無擇作詩,蘇唐卿書丹,王君章鐫刻。刻石淨面高約4.85米,寬5.95米,共102字,集三家之長。該刻書法取法晉唐,用筆轉折純圓,結體正方且字內空間勻稱;注重線條的粗細對比和彎曲,突出書體的藝術審美性而刻意增強修飾功能;同時突破“二李”小篆的嚴格規範,迎合“尚意”時風。

祖無擇三言詩勒拓片

祖無擇三言詩勒刻文為:“清原王公袞君章、武功蘇唐卿致堯、范陽祖無擇擇之。犯驚濤,斻溟渤。披宿莽,屐崛岉。愒盤石,解簪韍。挹飛泉,醒心骨。揮高論,謝俗物。思古人,曶終日。足飲酣,清思逸。即絕壁,試奇筆。千萬年,蒼蘚沒。後有人,為吾拂。落款:宋慶曆甲申歲秋七月辛卯朔,擇之文、致堯筆、君章刻”。祖無擇,字擇之,河北范陽人,北宋進士,累官知制誥,加龍圖閣直學士,曾與王安石修起居注,其文享譽海內。蘇唐卿,陝西武功人,宋嘉祐七年(1062年)任費縣宰,次年書歐陽修《醉翁亭記》於衙內,是中國宋代成就較高的篆書家。《金石錄》一書載:“蘇唐卿,歐公(歐陽修)故人也,佳章善篆。”20世紀60年代,北京中國書法研究社編印的《各種書體源流淺說》曾特別介紹蘇唐卿的這塊石刻。

祖無擇三言詩勒

“宋四士”題刻

“宋四士”題刻位於“唐隸”《鬱林觀東岩壁紀》左側,正文6字,篆書。落款4行,行書。刻面寬110厘米、高165厘米、字徑16×16厘米。時代為南宋。刻文為:“宋四士嘗登山。落款:石林虞仲子、水石草堂道人、無礙居士、芝台翁”。無礙居士為南宋政權要員李彌大,曾任監察御史、戶部尚書,宋紹興十年(1140年),卒。

“宋四士”題刻

譚亨甫題刻

譚亨甫題刻“宋篆”(《祖無擇三言詩勒》)左側,“黃道傳題刻”下方,壁面光滑平整。楷書,上段5行,每行10字;下段6行,每行12字。刻面寬147厘米、高111厘米、字徑18厘米。時代為北宋大觀元年(1107年)。刻文為:“上蹲獅子石,下有濯纓泉。石崖對鐫磨,唐宋留二賢。大暑日不到,銀河傾九天。花氣曉熏谷,春水如佩懸。坐久捐埃塵,冠弁斯泠然。石曼卿賦此詩,狀此景,窮寫勝概,曲盡其情,而無石刻以為之紀,好事者記於州之永安寺壁。慮其歲月深遠,頹廢不存,今刊於此,以永其傳,蓋將托是詩以不朽焉。丁亥閏十月,譚亨甫題”。石曼卿(994~1041年),北宋文學家,名延年,字曼卿,一字安仁,別號葆老子。工詩詞,善書法,著有《石曼卿詩集》傳世。這首詩為宋代大詩人石曼卿遊覽鬱林觀的觀感之作,原存海州永安寺壁間。譚亨甫恐日後遺失,遂題刻於此。

黃道傳題刻 譚亨甫題刻

黃道傳題刻

黃道傳題刻,“宋篆”左側,“譚亨甫題刻”上方。正文隸書,款楷書。刻面寬190厘米、高92厘米、字徑25×20厘米、款徑11×9厘米。時代為清宣統元年(1909年)。刻文為“東岩觀瀑布磨崖。垂虹濺雪,漱玉噴珠。宣統元年仲春下浣黃道傳題並書,趙秉漢監刻”。黃道傳,字習齋,號薪田,自號守拙老人。歷任海州直隸州教授、學正、東海縣教育會長。著有《嘯月山房文詩全集》流傳於世。黃道傳的書法以隸書、楷書見長。

劉居實題刻

劉居實題刻,“唐隸”左側,行書,總計6行、42字。刻面寬88厘米、高145厘米、字徑25×25厘米。時代為北宋重和二年(1119年)。刻文為:“通判海州劉居實德充,案行屬部,過妙雲觀,登獅子岩,至鬱林觀少息,投宿海清宮。重和二年仲春十有一日”。

劉居實題刻

王同題刻一

王同題刻一,略上仰,正文8字分兩層橫書,字型楷書,上下款篆書。刻面寬305厘米、高130厘米、字徑64×61厘米、款徑26×14厘米。時代為明嘉靖二十三年(1544年)。刻文為:“甲辰冬至,采山釣水,抹月批風。中泉王同”。王同,字一之,號中泉,河南郟縣人。著有《謙忍圖說》《永感類集》《義方堂集》《樂歸園集》等。明嘉靖二十三年(1544年)任海州知州;明嘉靖二十九年(1550年),離任。

王同題刻一

王同題刻二

王同題刻二,正文楷書,上下款篆書。刻面寬135厘米、高225厘米、字徑100厘米、款徑12×12厘米。時代為明嘉靖二十三年(1544年)。刻文為:“明嘉靖甲辰二十三年秋仲月望日。正文:飛泉。下款:奉訓大夫海州知州王同書”。

王同題刻二

文物價值

鬱林觀石刻群是古代書法藝術遺產,對研究中國古代書法史有著較高的價值。

保護措施

江蘇省第三批文物保護單位

1982年,“東海縣鬱林觀東岩壁紀”被江蘇省人民政府公布江蘇省第三批文物保護單位;2002年,“祖無擇三言詩刻”等十餘處宋、明、清石刻歸併入該文保單位,並更名為“鬱林觀石刻群”。

第七批全國重點文物保護單位

2013年3月5日,鬱林觀石刻群被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

遺址碑

《鬱林觀石刻群保護規劃》

2015年,啟動《鬱林觀石刻群保護規劃》編制工作;2019年12月,《規劃》通過國家文物局批覆;2021年10月,《規劃》通過江蘇省文物局、江蘇省自然資源廳組織的專家論證核准。

保護範圍:

東至噴水崖,南至山澗溝,西至灌纓泉,北至唐隸石刻北50米。

建設控制地帶:

東至噴水崖上50米,南至山澗溝南50米,西至飛泉水庫、鬱林觀遺址,北至唐隸石刻北120米。

旅遊信息

地理位置

鬱林觀石刻群位於江蘇省連雲港市海州區花果山街道飛泉村獅子岩下。

飛泉村村民委員會

交通信息

自駕:自江蘇省連雲港市海州區人民政府開車前往鬱林觀石刻群,路程約15.4千米,用時約29分鐘。