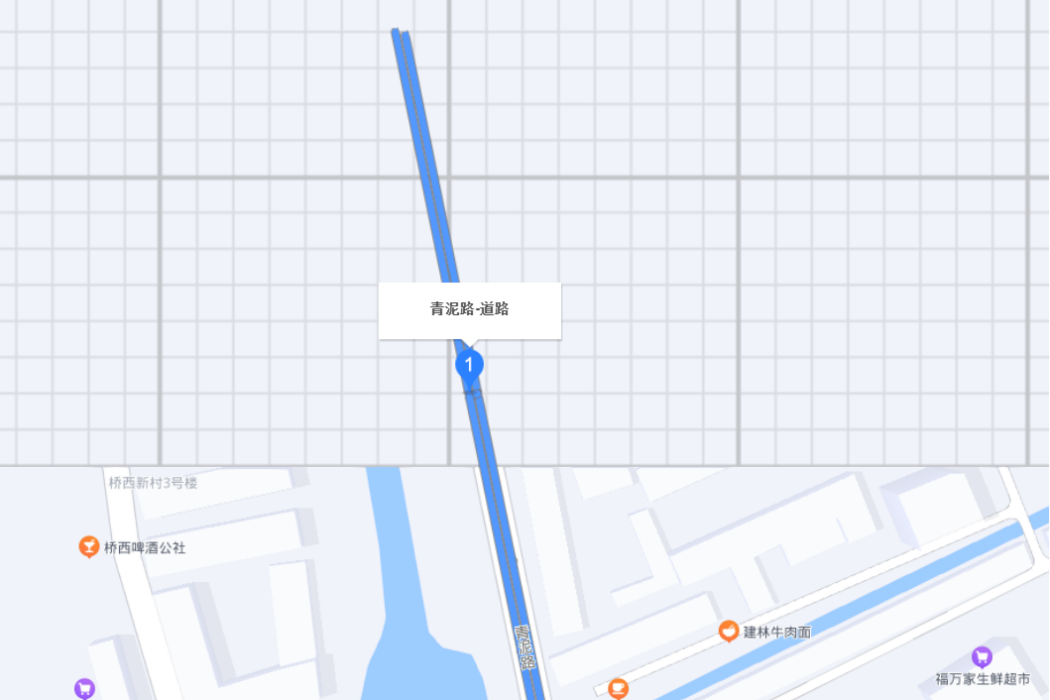

青泥路位於甘肅省隴南市徽縣,長度為4000m。

基本介紹

- 中文名:青泥路

- 地理位置:甘肅省隴南市徽縣

青泥路位於甘肅省隴南市徽縣,長度為4000m。

青泥路位於甘肅省隴南市徽縣,長度為4000m。道路介紹青泥路位於甘肅省徽縣,南北走向,北起橋西,南至水陽國中西南側接徽談路口,長4000米。1...

青泥古道作為唐宋以來秦隴入蜀的通道之一,在今徽縣水陽鄉、大河店鄉、虞關鄉境內沿線遺留下了好幾處官方與民間記載修路歷史的碑刻。這幾處碑刻是:大河店鄉王家河行政村瓦泉自然村宋代嘉佑二年“新修白水路記”摩崖石刻;老虞關街道口馬家梁明代成化三年虞關“修路摩崖碑記”;大河店鄉王家河村瓦泉自然村《新修...

青泥窪(Qingniwa)是遼寧省大連市市中心一條古老的街道。清朝中期就形成一定規模。因為當時路面差,坑窪不平,有泥水,顏色發青,因此叫做青泥窪。已是青泥窪橋街道。地處市內最繁華的商貿、金融、旅遊、信息中心區,東至民生街、延安路(含中山廣場),西與西崗區接壤,南至五惠路、武漢街,北到勝利橋,占地面積...

青泥嶺是在甘肅省徽縣境內的一座山嶺,位於徽縣水陽鄉、大河店鄉、嘉陵鎮、虞關鄉之間。隱藏於青泥嶺山脈中的青泥古道以其路徑的險峻在歷史上留下許多文人墨客的深深嗟嘆。主要山峰 作為古代秦隴入蜀的必經之道,青泥嶺被譽為“秦隴屏障、巴蜀咽喉”,它綿延20多公里,主峰鐵山海拔1946米 ,在秦漢以來演繹了許多歷史...

青泥坂 青泥坂,讀音為qīng ní bǎn,漢語詞語,地名。即青泥嶺。解釋 青泥坂,地名。即青泥嶺。出處 唐·駱賓王《從軍中行路難》詩:“途危紫蓋峰,路澀青泥坂。”唐·杜牧《李甘詩》:“夜登青泥坂,墜車傷左股。”唐·鄭嵎《津陽門詩》:“青泥坂上到三蜀,金堤城邊止九旂。”

軍師可與關雲長、張翼德、趙子龍守荊州。”孔明應允。於是孔明總守荊州;關公拒襄陽要路,當青泥隘口;張飛領四郡巡江,趙雲屯江陵,鎮公安。玄德令黃忠為前部,魏延為後軍,玄德自與劉封、關平在中軍。龐統為軍師,馬步兵五萬,起程西行。臨行時,忽廖化引一軍來降。玄德便教廖化輔佐雲長以拒曹操。

青泥中學校園範圍不但小,而且校園內坑窪不齊,每逢雨季,校園就漲水,最深處可淹沒人的膝蓋,淺處也要人背人才能進去。為了解決這個“頑疾”,校領導班子一方面省吃儉用,儘量節省開支,一方面四處化緣,終於建成了一整套排水通道,並修建了一條4.5米的水泥路,硬化了教學樓前的場地。近幾年,利用當前的好政策,...

李白驚呼的“蜀道難”,並不是具體的道路難,再難走的路,都可以人為地改造成順暢之路,而生活之路、人心之路,欲改之通暢,何其難焉!人世間本來就是這樣,說路之難或說路之易,全憑走路人的感受。《蜀道青泥》全書用十多萬字闡釋青泥嶺蜀道與作者穿行考察其中的感受。圖書目錄 楔子 蜀道難?李白是個騙子 第一...

”《醒世恆言·李道人獨步雲門》:“豈知神仙窟宅,每遇三千年纔一開底里,迸出泥來,叫做‘青泥’,專是把與仙人做飯喫的。”《晉書·安帝紀》:“赫連勃勃大敗王師於青泥北。”參見“ 青泥城 ”。唐·李白《蜀道難》詩:“青泥何盤盤,百步九折縈巖巒。”五代·王周《路次覆盆驛》詩:“曾上青泥...

古道白水路,在青泥路的基礎上改線而成,北宋仁宗至和二年(1055)修建。自河池驛(徽縣銀杏村)到長舉驛(陝西略陽縣白水江鎮轄地),長50餘里。徽縣境內經十里墩、照碑崖、大河店、王家河、大石碑、白水峽順洛河至白沙渡,較青泥路縮短33里,其間修閣道2309間,郵亭、營屋、綱院389間,(大石碑懸崖上宋代...

遠通吳楚碑系清代嘉慶十六年(公元1811年)青泥村附近百姓為整修青泥古道所立紀念碑。碑文記載了青泥古道自明代以來的通行路線、險易程度及當地百姓自發維修青泥古道的情況,是又一處有關青泥古道的歷史見證。碑文記載 徽縣口虞關之通道也,自石家峽至杏樹崖二十餘里,路皆崔嵬,險阻可畏。自明以來,雖屢經口口,崎嶇...

望長安,前程渺渺鬢斑斑。南來北往隨征雁²,行路艱難³。青泥小劍關⁴,紅葉湓江岸⁵,白草⁶連雲棧⁷。功名半紙⁸,風雪千山。注釋譯文 詞句注釋 1、殿前歡:曲牌名,為張可久所創,雙調四十二字,前段四句三平韻、一叶韻,後段五句兩平韻、兩叶韻。2、征雁:指來往於南北兩地的大雁。3、行路...

鐵山,又名巾子山、泥公山,位於甘肅徽縣東南20公里處,是青泥山脈最高峰,是青泥嶺的組成部分,青泥嶺主峰,海拔1946米。地理環境 鐵山地處古代古蜀道、茶馬古道要津,為徽縣南境屏障。因嶺高雨頻,道路泥濘而得名,又因山色如鐵俗稱鐵山。詩人李白《蜀道難》詩中“青泥何盤盤,百步九折縈岩巒”即嘆此。唐時...

《泥功山》是唐代詩人杜甫創作的一首五言詩。作品原文 泥功山 朝行青泥上,暮在青泥中。泥濘非一時,版築勞人功。不畏道途永,乃將汩沒同?白馬為鐵驪,小兒成老翁。哀猿透卻墜,死鹿力所窮。寄語北來人,後來莫匆匆。創作背景 唐代詩人杜甫於乾元二年(公元759年)由秦州流寓同谷時,曾不憚艱險攀登此山,並...

《新修白水路記》摩崖是研究青泥古道興廢變遷及宋代交通運輸狀況、組織狀況的實物資料,作為雷簡夫的真跡,具有書法研究價值、藝術價值。2006年5月,《新修白水路記》摩崖被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。歷史沿革 《新修白水路記》摩崖鐫刻於北宋嘉佑二年(1057年)二月六日。遺址特點 《...

五惠路至今已經有百年歷史。創立於清未民初。淌過了青泥街便來到了五惠路。解放前,五惠路屬羽衣町,是條土路。1950年建成水泥路,取武漢街、慧中街首字命名武惠路,後演變成五惠路。文革時期,先後改叫紅旗路、代代紅路。1973年恢復原名。地理環境 武漢街與五惠路成一條線,從解放路至解放街,亦是百年老街...