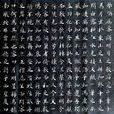

《赤壁賦》行草書法石刻,條石形,兩面雕,總計40多塊。書法功力深厚,氣勢磅礴,此石原嵌於醉白池四面廳等牆壁上,“文化大革命”中,從牆上拆下,藏於寶成樓後院夾牆中,到1976年搬到寶成樓內。幾經搬拆,不少石刻斷損。

基本介紹

- 中文名:《赤壁賦》石刻

- 原文作者:(宋)蘇軾

- 書法作者:(元)趙孟頫

簡介

赤壁因岩石突出像城壁一般,顏色呈赤紅色,所以稱之為赤壁,素有“風景如畫”之美譽。在池岸的斷壁上,昔日江水沖刷的遺蹟仍依稀可辨。

赤壁,因蘇軾的《前赤壁賦》和《後赤壁賦》而聞名,歷代眾多的文人墨客在此留下詩詞墨寶以及碑刻,這裡的亭台樓閣都散發著濃郁的中國傳統文化的氣息,為東坡赤壁贏得了“文赤壁”的美名。

赤壁位於黃岡市黃州區,其背靠蔥鬱群山,俯瞰滔滔大江。《黃州府志》曾有過這樣的記載:崖石屹立如壁,其色赤,故稱其謂赤壁。北宋元豐年間,蘇軾因“烏台詩案”被貶任黃州團練副使,有感於三國赤壁鏖兵之慨,寫下了千古絕唱前後《赤壁賦》和《念奴嬌 赤壁懷古》。清康熙末年,黃州知府郭朝祚因景仰東坡之才,將蘇軾之名“東坡 ”冠於赤壁之上,東坡赤壁由此得名。

赤壁始建於西晉初年,約一千七百餘年,後多次重建,現有面積四百餘畝。建築物有二堂(二賦堂、雪堂),三樓(棲霞樓、涵暉樓、挹爽樓),二閣(碑閣、留仙閣),一齋(慨然齋),一像(東坡塑像),一峰(剪刀峰),九亭(放龜亭、睡仙亭、坡仙亭、酹江亭、問鶴亭、快哉亭、覽勝亭、望江亭、羽化亭)。這些古建築依山就勢,古樸典雅,具有濃厚的民族風格。

赤壁的碑刻、墨寶詩詞,聞名全國,有歷代名人書畫碑刻近二百塊,其中蘇軾書畫碑刻一百餘塊。二賦堂內中央正反面鑲嵌有前、後《赤壁賦》大型木刻,字大如拳。前為楷書,豪邁俊逸,後為魏書,古樸蒼勁。兩壁嵌有徐世昌,楊守敬等人的書法石刻。

二賦堂西南十餘步有酹江亭,面江臨壁而建,亭內嵌有清康熙皇帝臨摹元代人書法家趙孟頫的手書《前赤壁賦》書貼石刻和歷代名人石刻。亭西側並立著坡仙亭,內有蘇軾醉酒後親筆草書的《念奴嬌.赤壁懷古》詞和告別黃州崐時所作的《滿庭芳.歸去來兮》詞,及其手繪的月梅圖、壽星畫像,清黃州知府郭鳳儀速寫的《東坡老梅》等石刻。

赤壁處處是墨寶真跡,可見東坡居士這位千古風流人物的雄姿英發的魅力。