形態特徵

貂類體長40-56厘米,尾長15-17厘米,體重0.5-0.75千克。形態特點是喉部毛色比體色淺,

松貂和

石貂的喉部為白色,黃喉貂與紫貂相同。體型細長,四肢短,尾長而蓬鬆;頭部較為尖細狹長,略呈三角形;耳一般短而圓,身體細長,呈圓筒狀。四肢雖然短小,但強健有力。前後肢上各具5個趾,趾爪彎曲而銳利。嗅覺、聽覺靈敏。

犬齒較發達,

裂齒較小;上臼齒橫列,內葉較外葉寬;臼齒齒冠直徑大於外側門齒高度。體毛柔軟,多無斑紋。前後足均5指(趾);蹠行性;爪鋒利,不可伸縮。肛門附近有

臭腺,可放出臭氣驅敵自衛。

貂屬

貂屬棲息環境

貂類棲居於北方針葉林、

針闊混交林和闊葉林中。喜歡生活在多岩石的山林環境、草原和黃土高原的溝谷等地。大面積的丘陵或山地森林中,但不受林型的影響,從東北小興安嶺的紅松林,秦嶺山地的

針闊葉混交林,到雲南西雙版納的

季雨林,台灣、海南的高山森林都有蹤跡。

生活習性

晝夜均能活動覓食,但以夜間居多。通常白天躲藏在洞穴中睡覺休息,夜間外出活動,主要活動時間在拂曉,並延續至清晨。尤其是早晨和黃昏活動最為頻繁。多獨居。視覺和聽覺都很敏銳,行動迅捷,善於攀緣,喜上樹攀爬,在地面跳躍亦極靈巧。但在平地上奔跑的速度較慢,跑動中常賦之以縱跳。築巢在石堆內、樹洞中或樹根下。一受驚擾,瞬間便消失在樹林中。

主要是肉食性,嗜咬殺。食性很廣,主要捕食小型脊椎動物,以鼠類、小鳥、野兔、旱獺為主,也吃兩棲動物和小型爬行動物,秋天也吃堅果和漿果等植物性食物。體型較大的貂類(如黃喉貂)還能捕食幼鹿、麂等有蹄動物。

分布範圍

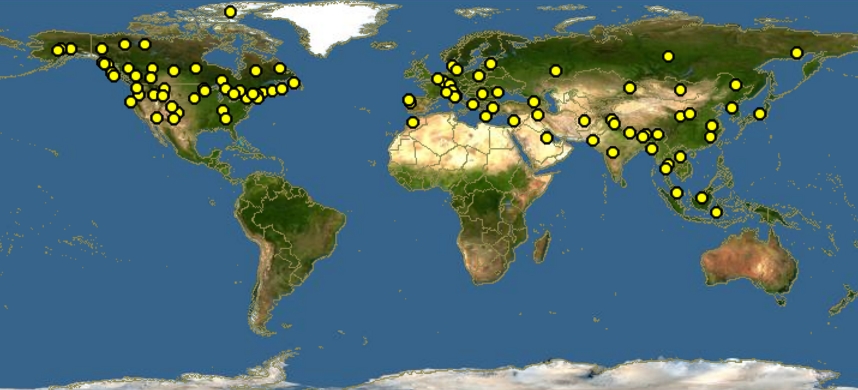

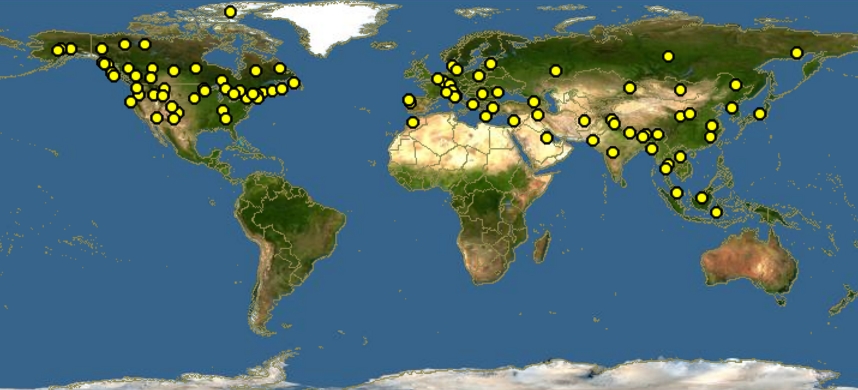

分布於歐洲西部、克里米亞、高加索、小亞細亞、伊朗、阿富汗、中亞、阿爾泰、蒙古、烏蘇里江流域、黑龍江流域、朝鮮、克什米爾、印度半島西北、中南半島、馬來半島、蘇門答臘、爪哇島、加里曼丹、美國和加拿大等地。

貂屬分布圖

貂屬分布圖繁殖方式

貂屬類繁殖期間雌雄成對。秋季交配,春天產仔。是季節性發情的動物,性器官的發育也有明顯的季節性周期變化。每年7月,雄獸的睪丸已經充分發育,並且有彈性,雌獸的外陰部出現腫脹,這時它們彼此發出求偶叫聲,為一長一短的“哇喔,咯……”,短音聲高而響亮,長音為由高而低並且微具顫音的喉鳴聲,然後互相舔頭部和陰部。8月份發情交配結束,雌獸的妊娠期為8個月左右,翌年的3-4月產仔,每胎產2-6仔。

該屬物種

| 中文名稱 | 學 名 | 命名者及年代 |

|---|

| 1 | | Martes americana | Turton, 1806 |

|---|

| 2 | | Martes flavigula | Boddaert, 1785 |

|---|

| 3 | | Martes foina | Erxleben, 1777 |

|---|

| 4 | | Martes gwatkinsii | Horsfield, 1851 |

|---|

| 5 | | Martes martes | Linnaeus, 1758 |

|---|

| 6 | | Martes melampus | Wagner, 1841 |

|---|

| 7 | | Martes pennanti | Erxleben, 1777 |

|---|

| 8 | | Martes zibellina | Linnaeus, 1758 |

|---|

種群現狀

貂類是農林地區鼠類的天敵,又是名貴的毛皮獸,皮毛堅韌柔軟,絨毛細密,色調素淡美觀,所以也可以製成高檔的裘皮,是一種有潛力的經濟資源。野生數量稀少,分布區縮小。為了保護這一動物資源,中國已控制對紫貂、石貂和黃喉貂的獵取。

保護級別

全部列入《

世界自然保護聯盟》(IUCN) 2016年瀕危物種紅色名錄ver3.1。

易危(VU)——2種;無危(LC)——6種。

貂屬

貂屬 貂屬分布圖

貂屬分布圖