基本介紹

- 中文名稱:莊前潘村

- 別名:蒼泉潘村 倉前潘村 大屋潘村

- 行政區類別:村

- 電話區號:0792

- 方言:湖口話

- 著名景點:柘塘書屋、古戲台

- 火車站:湖口站

- 車牌代碼:贛G

- 整體形狀:呈橢圓形

歷史沿革,古村遺址,古村文化,

歷史沿革

自然村與張青、凰村、大壠三鄉交界。據其祖譜記載和傳說,始祖勝六公系滎陽郡潘美十四世後裔,於元朝末年兵亂時從都昌土塘遷居莊園前,故名莊前潘村。莊前潘村整體呈橢圓形,四座祠堂按家族四房分布散列村中,每間祠堂門前有二個旗鼓石,彰顯其門庭顯赫,歷朝該村出九至三品官員30餘人。 莊前潘村

莊前潘村

莊前潘村

莊前潘村古村遺址

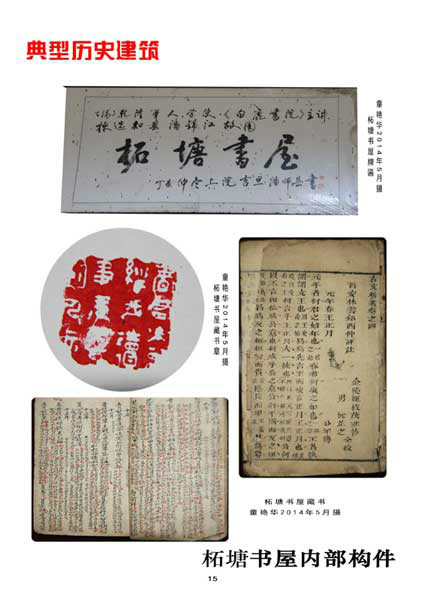

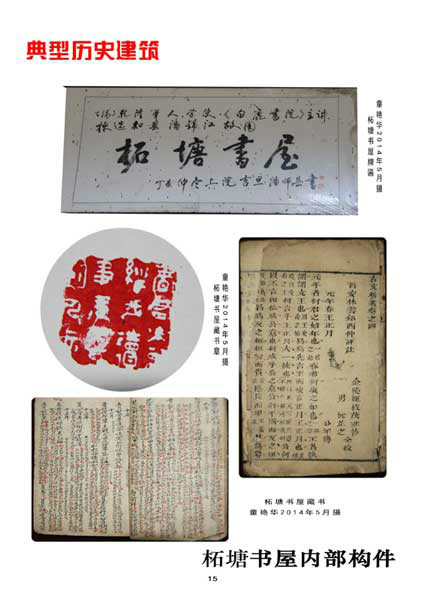

村內遺有“柘塘書屋”故址,屬徽派風格,四水歸堂的大八間,外觀青磚黑瓦,室內木柱支架,木板牆體,木雕窗欄。不僅其建築傳統古樸,其影響當與南昌“羅章書屋”齊名。另遺有古戲台一座,建於清代,木柱木板,古樸結實,仍能使用。台上兩木柱刻有對聯:上台下台坦坦蕩蕩,觀戲聽戲樂樂憂憂。書屋由清朝舉人潘錦江構築,用於藏書。他曾擔任白鹿洞書院國學主講,購書萬卷,藏書極富。後人將藏書及書屋捐給村莊公用,成為周邊三縣文人交流與講學的重要場所。曾留下“世家韻事超花縣,舊日佳游接柘塘”等佳句。解放初為全縣第一批的完全國小,文革中為“東風國小”。2014年經傳統村落保護髮展委員會評審認定,住房和城鄉建設部、文化部、國家文物局、財政部、國土資源部、農業部、國家旅遊局等七部局25日公布了第三批中國傳統村落名錄,湖口縣流泗莊前潘村入選中國傳統村落,江西省共有36個村落入選。

古村文化

1、青陽腔

青陽腔是在明代嘉靖(1522~1566)年間因弋陽腔流入安徽青陽後,與當地流傳的戲曲聲腔、地方語音、民間音樂、宗教音樂等結合而成。於嘉(靖)、隆(慶)、萬(歷)(1522—1610)年間進入湖口,傳入莊前潘村,流傳到如今。 莊前潘村

莊前潘村

莊前潘村

莊前潘村村莊青陽戲班除了歷史上戰亂、動亂,鮮有中斷。上世紀50年代,村中青陽腔代表性傳人潘康全(1925年—1970年),被選調至省贛劇團,成為著名演員,在國家文藝禮堂演出時,受到周總理接見,並接受獎賞,名噪一時。如今,由於老藝人相繼謝世、青陽技藝鮮有傳人,農村年青人外出打工家中只剩老人小孩、無能力演出,日新月異的現代文化,生活,不斷衝擊和侵占了青陽腔的生存空間等諸多原因、使青陽腔出現了萎縮、滑坡趨勢,嚴重威脅著它的生存與延伸、面臨瀕滅絕的邊緣。

近年來,各級政府採取了搶救保護措施,使這一古老的戲曲藝術之花又重獲了新生。2006年6月,經江西省人民政府批准公布為第一批江西省級非物質文化遺產保護名錄。同時又經國務院批准公布為第一批國家非物質文化遺產保護名錄。逢年過節,從村中古戲樓,飄揚的傳統青陽腔,又在青山綠水間迴蕩。

2、湖口粑俗

莊前潘村始祖選址,選的就是水草豐美,土地肥沃的“瓜盤地”,盛產各種農作物,為製作各種粑奠定了很好的原料基礎。

勤勞智慧的流泗人巧妙地把鄱陽湖畔的米粑文化與民間風俗相結合,形成了具有民間地方特色的一種習俗。千百年來,粑俗文化已滲透到村民一年四季的生活當中。逢年過節,生養壽慶,定婚成親,喪葬敬祖,參神拜佛,栽田割禾,做屋上樑,待客饋贈等,村民們無不做粑,以此表達自己美好的心愿和祝福。流泗的粑,品種有二十多個,其中以麻糍粑、柳米粑、糯米粑、炒米粑、印粑和豆粑為主。粑的形狀各異,有圓有方,有鼓有扁,粑的顏色也是豐富多彩,有紅、黃、綠、紫、黑和白,粑上的圖案也是五花八門,有花有動物,還有各種吉祥的字語等。粑俗成為莊流泗鎮傳統習俗中必不可少的一種尊品,又是村民改變單一的飲食習慣的佳肴。粑的各種造型、豐富的色彩、精巧的手工技藝、參與到各種文化習俗當中,具有很高的文化價值和藝術價值。在幾千年的歷史中,經久不衰,有著很強的生命力,是中國的傳統飲食文化中的一朵奇葩。2008年被列入省級非物質文化遺產保護名錄。